Сарафан Елены туго обтягивал живот. Тяжелая она была. Снова! Свекровь хотела отправить невестку отмывать полы во всем доме, но не решилась. А вдруг случится что-то с младенцем? Да еще и пожаловалась Елена на дурноту… Вот поэтому и велели молодой красавице спокойно почивать. И она, сладко позевывая, пошла досыпать. Невдомек было Марфе Ивановне, что невестка водила ее за нос.

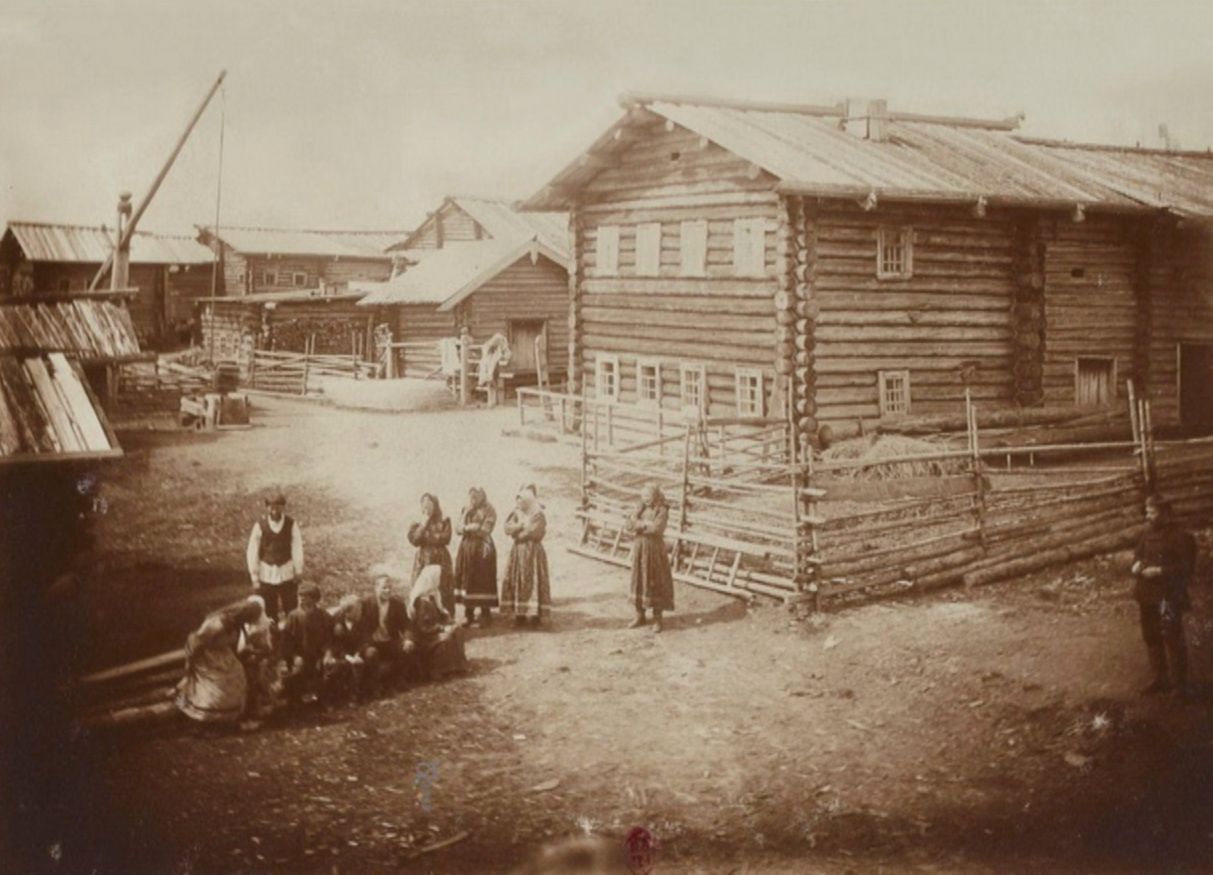

Дьякон Иван Сивков очень сомневался: отдавать ли ему дочь замуж за Василия Дорофеева? Мужчин он был молодой, умный, да уж больно тяжела жизнь в поморских селах… Там занимались морским промыслом, а покуда мужчины отправлялись в дальний путь, в домах всем заправляли старшие женщины. Обычно – матери. Крепко, в кулаке, держали дочерей и невесток. Но если своим кровиночкам и позволяли иногда полениться, то уж с жен своих сыновей спрашивали строго.

— Дай срок, я все решу, — говорил Иван Сивков предполагаемому зятю.

Но решить не успел. В 1708 году приключилась с ним хворь, от которой он уже не оправился. Оплакали дьякона, осталась его дочь сиротой….

Таких девушек, как Елена, называли поморы «славухами». То есть, хорошая она была: добрая, кроткая, сердечная. Ни пятнышка на репутации. Благонравная и честная. Говорили, что Василий долго присматривался к ней.

За него – работящего и сильного – любая с радостью пошла бы замуж. О Ломоносовых уже сотню лет говорили в тех краях с уважением. Отец Василия выстроил хороший крепкий дом с колодцем. Да вот беда: рано покинул этот мир. Сам осиротевший, молодой человек всегда трепетно относился к детям без отца или матери. Не мог пройти мимо.

— Пойдешь за меня? – спрашивал у Елены.

Она, краснея, отворачивалась. Знала, что с отцом прежде договаривались… А потом и семья настояла: надо! Кто знает, как жизнь сложится? А тут явно с любовью и заботой подступается жених. На приданое не смотрит (а его толком и не было), говорит ласково и нежно…

Девушек, которых можно было упрекнуть в легкомыслии, поморы называли иначе – «свистуля». Было название и для любительниц разрушить чужое семейное гнездо – «развитка». Но при этом на севере четко делили людей на чужих и своих. Сор из избы выносить было не принято.

«Лихая жена – зато своя, законная!» — говорили поморы. То есть, даже негодную жену надо защищать от недобрых слов и чужого глаза. Вот Василий и привел Елену в свой дом с такой же установкой: раз его супруга – значит, лучше всех.

Со свекровью у дочери дьякона не задалось сразу. Гневливая и строгая была Марфа Ивановна. Невестку не щадила, постоянно загружала работой. А поскольку Василий уходил в плавание на целую неделю, а то и больше, заступиться было некому. Плакала в своем углу бедная Елена. Молилась перед образами, чтобы ушло горе из их дома. А наутро начинались новые притеснения.

Она понесла сразу после свадьбы, в 1709-м. Живот вырос быстро, резво, а ребенок весело толкался в утробе… Свекровь в ту пору сразу перестала нагружать Елену лишней работой. Позволяла и поспать досыта, и отдохнуть среди бела дня. К большому сожалению, ребенок родился раньше срока, да отдал Богу душу. Несчастная молодая мать долго плакала возле печки.

— Господь, он все видит, — сухо произнесла Марфа Ивановна, — сам дал, сам взял.

Василий приехал, когда уже давно отнесли младенца на погост. Обнимал жену, повторял раз за разом: будет у них счастье! Будут малыши! Надо только набраться терпения и подождать. Елена сдержанно кивала в ответ. Но у нее отложилось в памяти: если ждет младенца – значит, жизнь ее становится легче?

Несколько месяцев спустя Марфа Ивановна снова увидела, что у невестки туго натянулся сарафан. Всплеснула руками, принялась расспрашивать. И Елена застенчиво призналась: да, ждет младенца. Не уверена, сколько месяцев еще должно пройти, но уж точно не меньше пяти.

Прошел месяц, и Елена – белее снега! – примчалась к свекрови среди ночи. Плакала, повторяла, что худо ей стало. Нет дитя.

А потом такое случилось еще раз.

Не знала Марфа Ивановна, что ее водят за нос. Что Елена нашла способ, чтобы избегать излишней работы: живот на привязи! Подкалывала под сарафан набитый соломой мешочек, который сама же и сделала. А потом от души веселилась, что все так хорошо сложилось…

Но в 1711 году притворяться было уже не нужно. Понесла Елена по-настоящему. Родился в конце года мальчик, Мишенька, здоровый и смышленый. Мамина радость! Души не чаяла Елена в своем дитятке. А других Бог не дал… Сама лелеяла его, сама одевала-обувала. Пылиночки с него сдувала. Да и малыш оказался уж больно пригожий, да умный!

— Счастье мое, сыночек, — ласково повторяла Елена.

Радостное материнство продолжалось всего девять лет. Захворала Елена, позвали священника, чтобы он отпустил ее грехи да исповедовал, и он же закрыл ей глаза навеки. Окаменевший Мишенька никак не мог поверить в произошедшее. Не стало центра его Вселенной. Его обожаемой матушки!

Горькое ему выпало детство. Отец, которому вдоветь еще было рано, привёл в дом вторую супругу, Феодору. Но и та вскорости преставилась. Тогда в доме поселилась третья жена, Ирина (по церковным канонам венчаться можно было только три раза!), злая и суровая особа. Мишеньку ненавидела, все, что ему дорого было, высмеивала. На дух не переносила, когда кто-то вспоминал Елену. Запретила даже имя ее упоминать!

— Женю тебя, — мрачно говорил отец своему сыну, — поскорее. Перейдешь в чужой дом, будешь работать. Зато и хлеб, и кров. И лад в моем доме настанет. Не могу больше слышать, как вы с Ириной злитесь друг на друга.

От такой перспективы Мишенька мечтал убежать. Приходил на погост, поклониться матушке, просил у нее совета и заступничества.

Говорили, что она пришла к нему среди ночи. Указала перстом на далекий путь и попросила – иди, Мишенька! Там, за много верст, тебя ждет и счастье, и слава, и богатство. И три дня спустя, вместе с обозом, отправился Мишенька в дальнюю дорогу.

Он оказался в столице. Он стал тем самым великим Михаилом Ломоносовым. Кто-то придумал невероятную байку, словно родился Ломоносов от внебрачного увлечения Петра Великого. Не верьте! Был Михайло поморским сыном, родился от дочери дьячка, которая придумала привязывать подушку.

И стал человеком, о котором мы до сих пор говорим с восхищением! Потому что великое – это не только во дворцах и в хоромах. Бывает, что судьба дает шанс даже тому, кто сызмальства ютился в маленькой избушке…

О своем происхождении Михаил Васильевич рассказывал в 1734 году так: «Рождением-де он, Михайло ,Архангелогородской губернии Двинского дворцовой Куростровской деревни крестьянина Василия Дорофеева сын, и тот-де его отец и поныне в той деревне обретается с прочими крестьяны и положен в подушный оклад» (орфография сохранена)