Хрущёв ответил отповедью, и все были уверены, что Ефремову его демарш с рук не сойдёт. Но Хрущёв, то ли забыл, то ли внутренне согласился с Ефремовым и отдал должное его смелости…

Реформатор

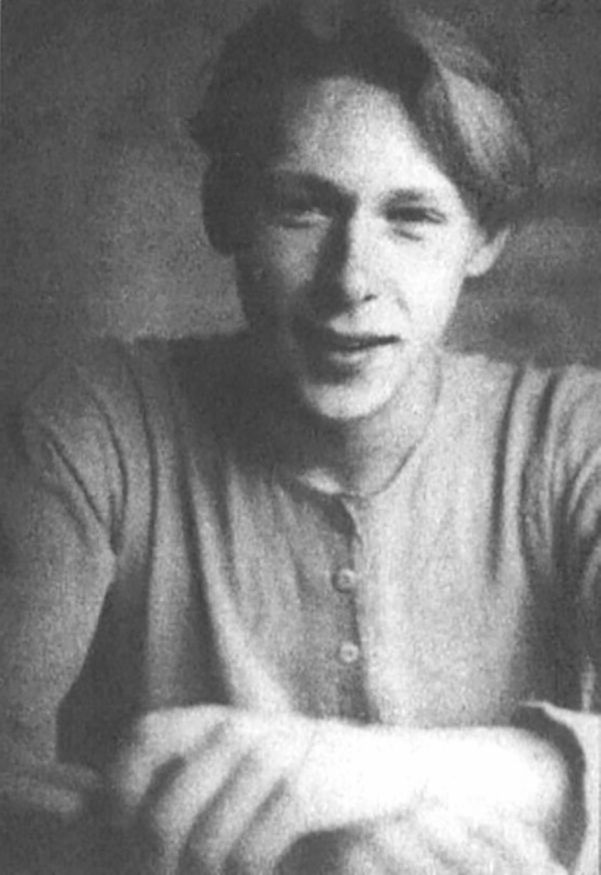

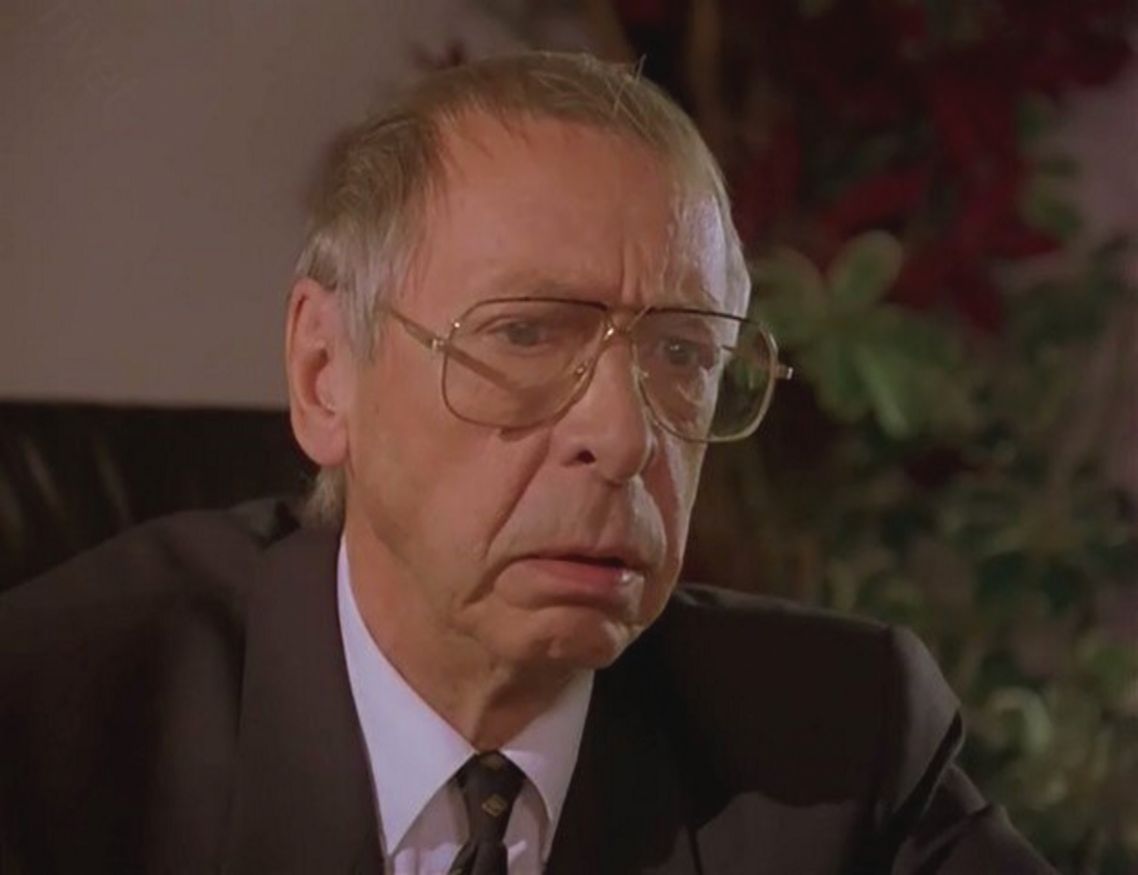

Он снялся в 80-ти фильмах и два поставил сам, сыграл почти в сотне спектаклях в трёх театрах, и без малого 70 поставил сам. Своим учителем Олега Ефремова называют многие выдающиеся актёры и режиссёры Страны Советов и новой России.

Он был реформатором, заложившим основы современной отечественной театральной школы. В него со всех сторон летели стрелы, его любили и ненавидели, но он никого не оставлял равнодушным. Это был очень сильный человек, переживший и великие взлёты, и горькие падения.

Детство

Олег родился в Москве 1 октября 1927 года. Отец, Николай Иванович, занимал невысокий пост в Наркомстрое СССР, потом какое-то время даже служил в Воркуте и перевёз туда семью. В Москве они жили в коммуналке на десяток семей в бывшем доходном доме купца Коровина на углу арбатских Староконюшенного и Гагаринского переулков.

Школа-студия МХАТ

В школе Олег примерным поведением не отличался, учился без особого интереса и рвения. Театром он увлёкся, благодаря своему дворовому товарищу: тот чуть ли не силой затащил его в драмкружок при доме пионеров, и там Олег всерьёз задумался о том, чтобы стать актёром.

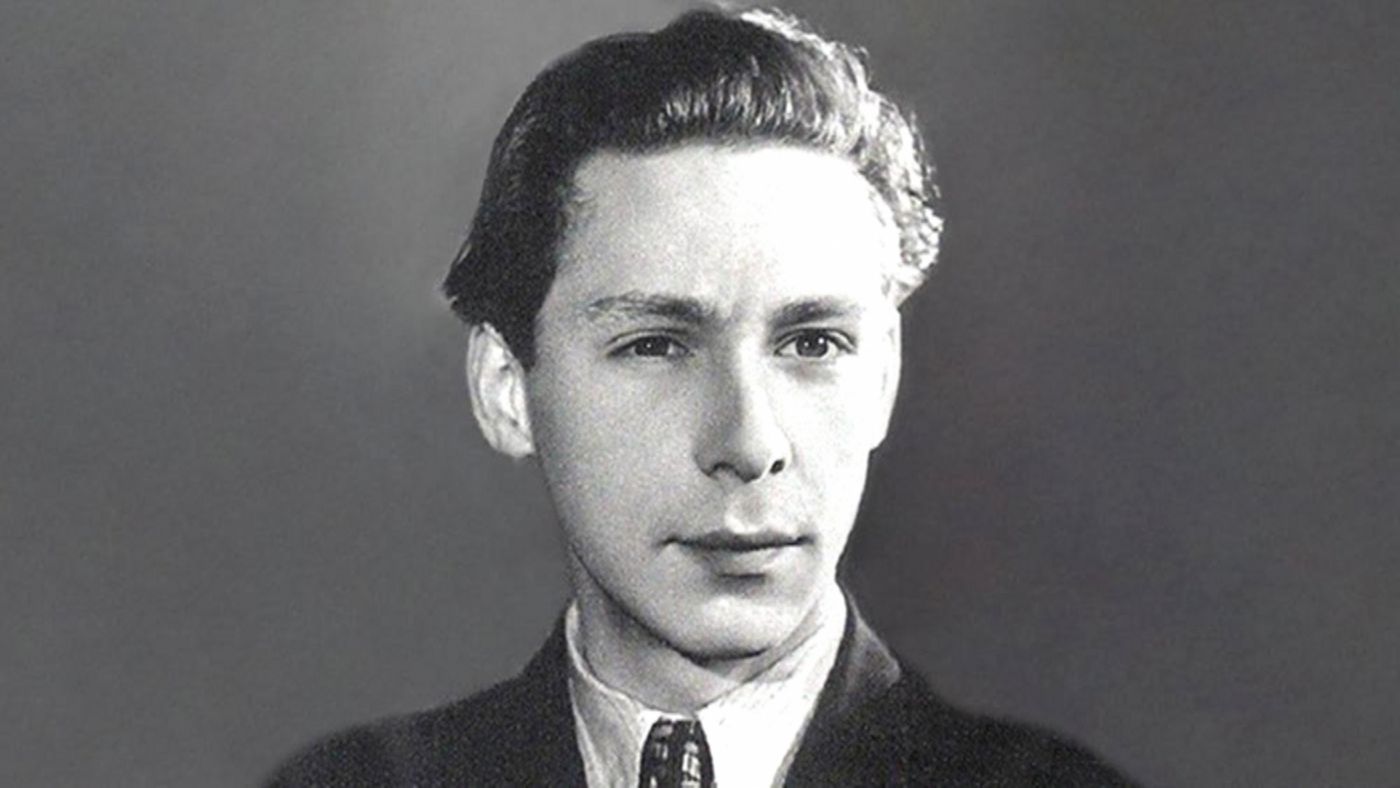

Получив аттестат зрелости, он в 1945 году отнёс документы в Школу-студию МХАТ. Конкурс был 500 человек на место, приёмную комиссию возглавлял Народный артист СССР, дважды сталинский лауреат Николай Хмелёв.

Ефремов, идя на экзамен, побрил голову наголо, и, возможно, этим обратил на себя внимание экзаменаторов. После военной инфляции 500 рублей, которые нужно было платить каждый год за учёбу в творческом ВУЗе, были не такими уж большими деньгами – что-то давали родители, что-то Олег сам зарабатывал, разгружая по ночам вагоны.

В Школе-студии Олег учился хорошо, на втором курсе уже выходил на сцену МХАТа, сначала в массовых сценах, а потом ему стали давать небольшие роли со словами. Ефремов был уверен, что после окончания учёбы он останется в труппе, но, получив в 1949 году диплом, он остался за воротами театра своей мечты.

Олег счёл это провалом, но рук не опустил, и даже пообещал своим друзьям, что этот театр ещё будет умолять его прийти их спасать, и спустя 21 год он и впрямь пришёл во МХАТ как спаситель.

ЦДТ

Пока же Ефремов поступил в Центральный детский театр. Его дебютным спектаклем стал «Её друзья» по пьесе Виктора Розова в постановке Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. Ефремов довольно быстро стал ведущим актёром ЦДТ, а лучше всего ему удался Иванушка из «Конька-Горбунка».

Многому Ефремова научил Анатолий Эфрос, который пришёл в ЦДТ в 1954 году. Они много спорили, ругались, но именно Эфрос помог Олегу поставить свой первый режиссёрский спектакль «Димка-невидимка». В период работы в ЦДТ Эфроса и Ефремова театр стал очень популярным не только у детей, но и у взрослых.

Личная жизнь

В 1955-м Ефремов дебютировал в фильме Михаила Калатозова «Первый эшелон» о покорителях целины. Ефремов, только что вступивший в КПСС, играл положительного комсорга Алексея Узорова. С тех пор отрицательных ролей у Ефремова почти не было.

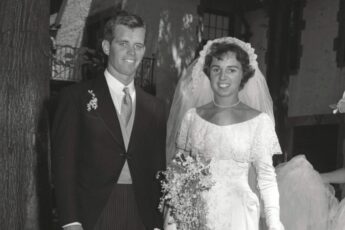

Ещё до съёмок «Первого эшелона» Ефремов женился на студентке Школы-студии МХАТ Лилии Толмачёвой, которая была младше него на пять лет, но брак вскоре распался, хотя Олег и Лилия навсегда сохранили тёплые отношения и долго вместе служили в «Современнике».

Потом Ефремов жил в гражданском браке с другой актрисой Ириной Мазурук, дочерью полярного лётчика, Героя Советского Союза генерала Ильи Мазурука. 9 ноября 1957 года у пары родилась дочь Анастасия.

На съёмках «Последнего эшелона» у Ефремова был бурный роман с 18-летней очень хорошенькой Ниной Дорошиной – будущей Надюхой из шедевра советского кино «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. В начале 60-х у Ефремова случился роман с только что принятой в «Современник» Аллой Покровской, которая была младше него на 10 лет.

Расписались они между репетициями, когда Алла была на 8-м месяце беременности, и 1963-м году у них родился сын Миша. Как-то Алла попросила мужа погулять с сыном. Олег вышел с коляской во двор, полчаса погулял, вернулся, и поставил жене ультиматум: или Миша, или театр, и с тех пор воспитанием практически не занимался.

Вырастили его бабушка и дедушка. Когда Миша пошёл в школу, отец потребовал, чтобы он каждый день писал ему отчёты, как прошёл день в школе, какие оценки получил. Михаил, как и родители, стал актёром.

Фильмов, где вся семья Ефремовых снималась вместе, я не нашёл. Вместе с женой Олег играл в картинах Леонида Пчёлкина «Активная зона» и «Свой» у Леонида Аграновича, с сыном сыграл в нескольких картинах, в том числе, отца и сына в телефильме «Дни хирурга Мишкина» Вадима Зобина.

Покровская играла вместе с Михаилом в картине «Дом у кольцевой дороги» Сергея Евлахишвили.

*

*

«Современник»

Мечту о МХАТе Ефремов не забыл, но пошёл иным путем: как почти 60 лет назад Константин Алексеев, больше известный под фамилией Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, он буквально на ровном месте создал свой театр.

Сначала он назывался «Студия молодых актёров».

Без согласия партийных органов и Минкульта СССР сделать это было просто невозможно, и во время начавшейся Оттепели Ефремову очень помогла тогдашний первый секретарь МГК КПСС Екатерина Фурцева, испытывавшая к нему большие симпатии: она и в ЦК документы «пробила», и первое здание театра на Триумфальной площади выделила.

Ефремов с согласия актёров – студентов и выпускников МХАТовской школы-студии, стал там художественным руководителем, и через два года театр получил название, под которым прославился: «Современник».

Ефремов установил в театре демократические порядки: премьера могла состояться только после всеобщего обсуждения, артисты могли опускать в специальный ящик анонимные жалобы, и Ефремову не раз приходилось читать такие жалобы на самого себя.

Дебютным спектаклем театра стали «Вечно живые» по пьесе Розова, которого Ефремов очень любил и много ставил. Ефремов сумел отойти от театральности и пафосности, актёры у него двигались и говорили, как обычные люди, во время Оттепели стало возможно ставить острые пьесы, и народ валом повалил в «Современник», который быстро стал самым популярным театром Москвы и символом свободного театра.

*

*

Хрущёв

7 марта 1963 года на закате Оттепели Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв встретился с творческой интеллигенцией и чиновниками, которые ею руководили. Хрущёв, который к тому времени уже порядком надоел всем со своими Совнархозами и кукурузой, с трибуны учил, как надо делать советское искусство, как ставить спектакли и фильмы, как писать стихи и романы.

Ефремов попросил слова, и с той же трибуны пытался объяснить Хрущёву, что искусство ищет новые формы, и только поэтому движется вперёд. Глава страны ответил отповедью, и все были уверены, что Ефремову его демарш с рук не сойдёт. Но Хрущёв, то ли забыл, то ли внутренне согласился с Ефремовым и отдал должное его смелости.

Ефремова не просто оставили в покое, но и позволили продолжать экспериментировать в своём театре. Вероятно, Олегу снова помогла фаворитка Хрущёва Фурцева, ставшая к тому времени Министром культуры СССР.

*

*

Режиссёрский дебют

Снимался Ефремов много. Были у него роли, которые сегодня мало кто вспомнит, но знаковых было явно больше. В 1964-м в фильме Александра Столпера «Живые и мёртвые» по одноимённому роману Константина Симонова – лучшему, на мой взгляд, роману о войне – Ефремов сыграл капитана-танкиста, на чьей фамилии вся Россия держится.

1965-й был для Ефремова очень плодотворным. В оскароносной картине Сергея Бондарчука «Война и мир» он сыграл Фёдора Долохова, у Александра Митты в «Звонят, откройте дверь», предложив режиссёру пять разных образов своего героя – алкоголика Василия Дресвянникова.

(Через 4 года у того же Митты в картине «Гори, гори, моя звезда!» история повторилась: художник Фёдор по сценарию должен был что-то говорить, но Ефремов сказал, что слова для этого человека лишние, и весь фильм молчал, отчего Фёдор стал более выразительным).

В этом же году состоялся режиссёрский дебют Ефремова в кино: вместе с Гавриилом Егиазаровым он поставил фильм «Строится мост», где играл не только сам Ефремов, но и половина труппы «Современника».

Это вообще стало кредо Ефремова: он считал, что его артисты могут сниматься в кино только все вместе, и очень ревновал, когда они это делали порознь. Снимали фильм в Саратове на строительстве настоящего моста через Волгу.

Партийному начальству фильм не понравился, и его 10 лет не показывали. Когда же я посмотрел его по телевидению, мне он показался каким-то тусклым и скучным. Там играли прекрасные актёры, но никого, кроме Олега Табакова я вспомнить не могу.

*

*

В 1966-м и 1967-м годах в комедии «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова Ефрмов был следователем и актёром-любителем Максимом Подберёзовиковым, а в мелодраме Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» – московским таксистом Сашей.

Дуэты Ефремова с Иннокентием Смоктуновским и Татьяной Дорониной получились очень яркими и достоверными. Оба фильма имели огромный успех.

*

Народный артист РСФСР

В 1969 году за идеологически выверенную трилогию «Декабристы», «Народовольцы» и «Большевики», поставленную в «Современнике», Ефремов получил свою первую Государственную премию СССР, и тут же стал Народным артистом РСФСР.

Вторую Госпремию Ефремов получил в 1974-м за спектакль «Сталевары» по пьесе Геннадия Бокарева, а ещё через два года ему дали звание Народного артиста СССР.

*

Худрук МХАТа

В 1970-м Фурцева своим приказом назначила Ефремова худруком МХАТа. Ефремов снова был полон новых идей, думал только о творчестве, но огромная труппа МХАТа не была коллективом единомышленников, репертуар был скучный, актёры не хотели обновления, их устраивало, что спектакли проходят при полупустых залах.

Ефремову досталось ветшающее давно не ремонтировавшееся здание и дряхлое техническое оборудование, не позволявшее использовать новые сценические решения.

Ефремову пришлось прилагать огромные усилия, чтобы возродить театр, изменить репертуар так, чтобы зрители пошли на спектакли, но после «Современника», где он сам установил порядки, менять что-то в консервативном традиционалистском МХАТе было ой как не просто: и актёры, и администраторы активно противились переменам.

У звёзд были хорошие связи и высокие покровители, их зарплата от наполняемости зала не зависела, и на Ефремова давили сверху, чтобы не ломал устои.

Уходя из «Современника, Ефремов звал за собой всех, объясняя это необходимость спасать великий русский театр, но на общем собрании труппы из «звёзд» за ним пошёл только друг и любимый актёр Евгений Евстигнеев.

Бывшая любовь и одна из любимых его актрис Нина Дорошина спросила, можно ли ложкой мёда улучшить бочку дёгтя? Даже жена осталась в «Современнике», и в МХАТ пришла в 2004-м, уже после смерти Ефремова, отыграв перед этим год в «Табакерке».

Ефремовский «Современник» театром звёзд стал не сразу: долгое время его основу составляли молодые мало кому известные актёры. Звёздами они стали в этом театре, отчасти, благодаря Ефремову, отчасти – собственному таланту.

Во МХАТе Ефремов сохранил те же принципы руководства, что и в «Современнике», за исключением демократии: он превратился в авторитарного управленца. Он не делал из актёров звёзд, ему нужны были, как и в «Современнике», единомышленники. И он просто давал им возможность полностью раскрыться, но не всё ему удалось.

Ефремов постепенно сумел восстановить МХАТ. Во многом этому способствовала его умелая кадровая политика: он переманил к себе Иннокентия Смоктуновского, Станислава Любшина, Олега Табакова, Олега Борисова, Андрея Мягкова, Татьяну Доронину, но вывести театр хотя бы на прежний уровень, когда билеты на спектакли купить было невозможно, так и не вышло.

Несмотря на то, что многие актёры театра разделяли идеи Ефремова, цельной труппы создать ему не удалось, и работать становилось всё труднее. При такой нагрузке он ещё и в кино снимался, но это было, скорее, отдыхом, попыткой спрятаться от театральных неурядиц.

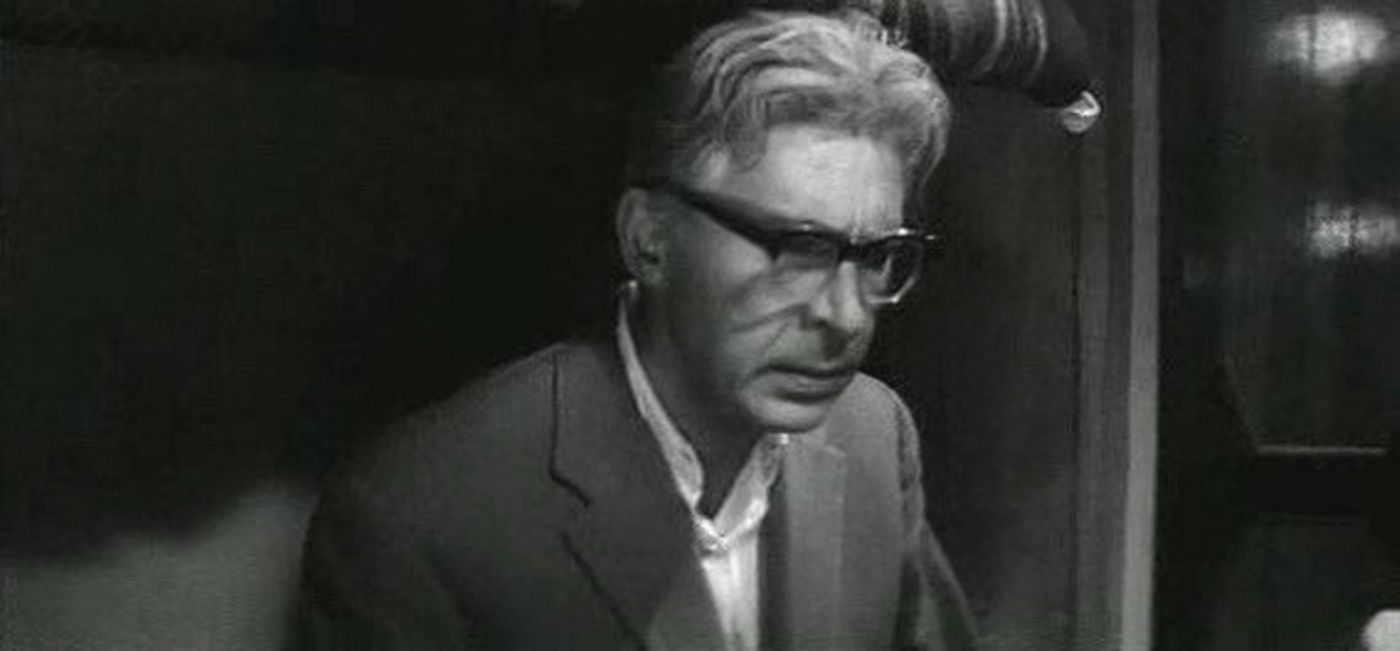

Много сил и времени отнимали организаторские и административные обязанности, и это, конечно, здоровья не прибавляло. Плюс к тому, Ефремов уже давно крепко подружился с зелёным змием, и, как у Николая Григорьевича в фильме Меньшова «Ширли-мырли», с утра у него всё было хорошо, а к вечеру, делал два шага, и падал.

У него случались длительные запои, которые в театре в шутку называли заплывами. (Году примерно, в 1993-м часов в 10 вечера я шёл по проезду Художественного театра, которому недавно вернули историческое название Камергерского переулка.

Выходя на Тверскую, я увидел Олега Ефремова, который стоял, опершись на парапет подземного перехода, курил свою неизменную сигарету в мундштуке, и разговаривал с мужчиной, которого я не опознал.

Олег Николаевич был одет в длинное пальто, но без головного убора, хотя была осень и довольно холодно. Он был абсолютно пьян). Начальство предлагало нескольким актёрам написать на Ефремова донос и тут же занять его место, но предателя во МХАТе не нашлось.

«Так победим»

В 1981 году Ефремов поставил, по сути, революционный спектакль «Так победим» по пьесе Михаила Шатрова.

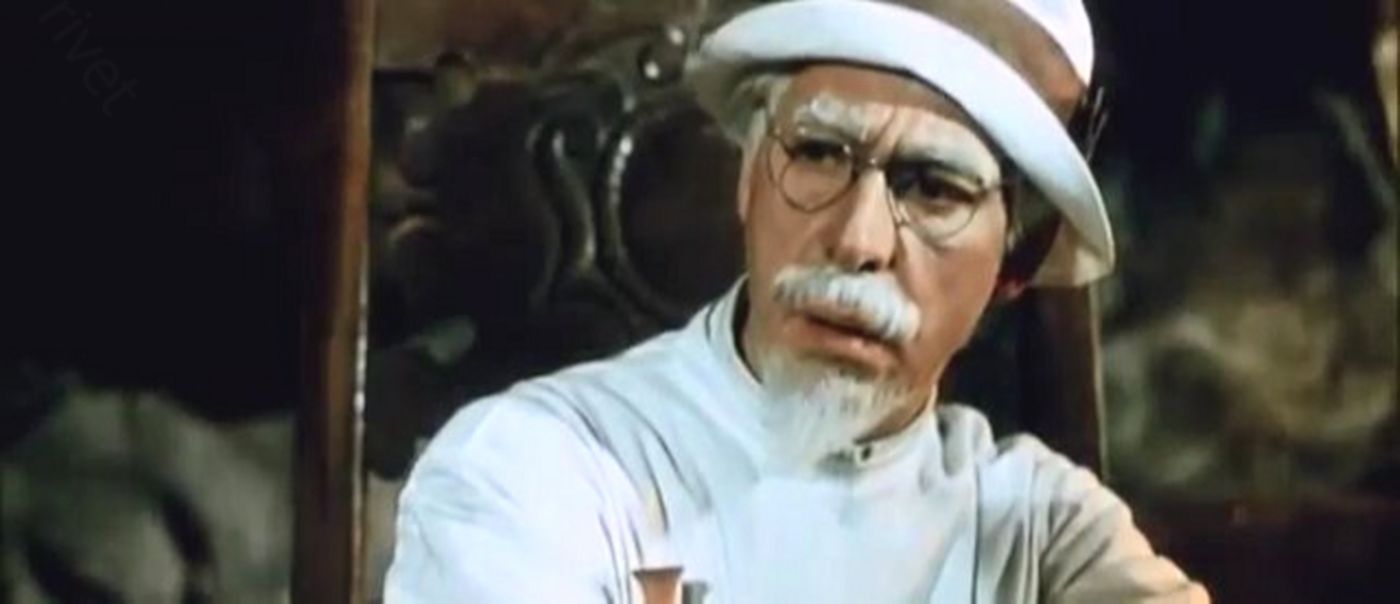

После выхода на телеэкраны шпионского детектива «Вариант «Омега», где Александр Калягин играл противного штурмбанфюрера СС Франца Маггиля, и «Здравствуйте, я ваша тётя», где у Калягина была комическая роль донны Розы, по существовавшим в те времена неписанным правилам, он ни в коем случае не мог играть Ленина.

Однако Ефремов сумел «продавить» Калягина на эту роль. Ленин по замыслу Шатрова в постановке Ефремова и в исполнении Калягина ломал все стереотипы: он был жёстким, временами, даже грубым почти диктатором, который в тот момент победил.

Этот спектакль посмотрел даже уже очень больной генсек Леонид Брежнев, правда, очевидцы рассказывали, что он всё действие проспал. За этот спектакль в 1983 году уже при Юрии Андропове Ефремов получил свою третью Госпремию СССР.

*

В 1987 году МХАТ со скандалом раскололся на МХАТ им. Чехова, который остался у Ефремова, и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. Ни один театр от этого разделения не выиграл. И словно в насмешку в 1987-м Ефремов получил «датскую» – в ознаменование 60-летия – звезду Героя Социалистического Труда, которая вряд ли его обрадовала.

*

90-е

В 90-е, когда люди стали меньше ходить в театр, Ефремов пытался встроить свой МХАТ в новые экономические отношения, чтобы и спектакли ставить, и зарплату актёрам платить. Удавалось это далеко не всегда.

В 1995-м у Ефремова обнаружили серьёзное заболевание лёгких, но в этом не было ничего удивительного: он очень много курил и пил. Доктора прямо сказали ему и близким, что дни его сочтены, но он прожил ещё пять лет, держась за свою работу.

Дышал он лишь при помощи специального кислородного аппарата.

Рядом с ним была Дорошина, Настя предлагала отцу переехать на дачу в Валентиновку, где свежий воздух, но оттуда было далеко ездить в театр, и он отказался, поскольку очень хотел закончить постановку «Сирано де Бержерака», но не успел: Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года в своей квартире на Тверской улице в Москве. Ему было 72 года.