Письмо Зины обжигало ему пальцы. Прямо посреди концерта пианист Генрих Нейгауз захлопнул крышку рояля и разрыдался. Жена уходила от него, она только что написала ему о Пастернаке. О том, что влюбилась без памяти и не сумела справиться с чувством.

Просила понять и отпустить. Летом 1930 года в Москве разыгрывалась драма, и ее участники не подозревали, как долго и мучительно они станут ранить друг друга.

…Зиночка была пятнадцатилетней гимназисткой, когда отчаянно влюбилась в своего кузена Милитинского. Ему уже исполнилось сорок, и для встреч он снимал гостиничные номера.

«Я иду к подруге», — дома говорила Зиночка. После этого, достав самую густую черную вуаль, она бежала к любимому… Позже, когда она рассказывала об этом Борису Пастернаку, тот сжимал кулаки. Ревность бушевала в нем с такой силой, словно все происходило только что, а не много лет назад. Эту историю он впоследствии использовал, когда писал «Доктора Живаго».

Зина Еремеева – дочь царского генерала – родилась в Петербурге в 1897-м. Матерью ее была красавица-итальянка, от которой Зина унаследовала темные густые волосы и яркие глаза. Разница в возрасте у родителей составляла целых двадцать пять лет, и к моменту, когда родилась дочь, Николай Еремеев был уже тяжело больным усталым человеком.

Он скончался, едва Зиночке исполнилось шесть. Вдове выделили пенсию, а ее дочерям обеспечили бесплатное обучение в гимназии и в институте принца Ольденбургского.

Когда началась Первая мировая, Зина, как и ее сверстницы, работала в госпиталях. Ухаживала за ранеными. Попутно занималась музыкой, которая увлекала ее больше всего на свете. Неудивительно, что после окончания института она подала документы в консерваторию (и была принята).

Детская влюбленность в Милитинского рассеялась сама собой – у Зины не было времени для встреч, а кузен не слишком дорожил ее чувствами. А потом произошла революция, и Еремеевы перебрались к родственникам в Елисаветград.

В том бурном 1917-м Зина однажды приметила афишу: профессор Тифлисской консерватории дает концерт. Билет она купила сразу, а когда увидела Генриха Нейгауза на сцене, то позабыла обо всем. Он божественно играл.

Казалось, что музыка льется с самих небес, то возвышая слушателя, то ниспровергая его в самые глубины сознания… Уже на следующий день, поражаясь собственной смелости, Зина стояла на пороге гостиничного номера с просьбой: пусть ее возьмут в ученицы!

Так и началась их общая история – сначала Нейгауз учил Зину музыке, затем она стала его спутницей жизни. Теперь они гастролировали вместе: жена обеспечивала пианисту уход и комфорт, он неплохо зарабатывал. В 1922-м молодожены смогли переехать в Москву, поскольку Нейгауз получил должность преподавателя консерватории.

Им выделили комнату на Поварской, где почти шесть лет приходилось существовать в страшной тесноте: в комнате, напротив друг друга, стояли два рояля. А еще там появились двое детей!

В трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке переезжали весело, с шумом: пригласили много друзей из музыкального мира. Кто-то принес цветы, кто-то закуски, а Ирина Асмус – подруга Зины – томик стихов Пастернака.

«Не слышала о таком», — равнодушно произнесла Зина.

Познакомились они вскоре после этого, но Борис не произвел на жену пианиста большого впечатления.

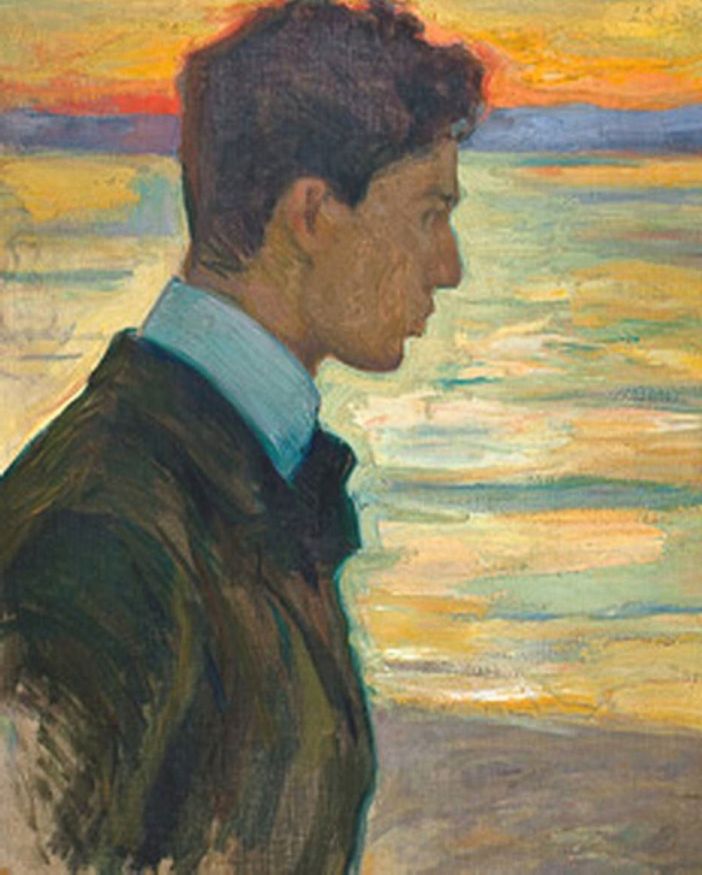

Он был сыном большого художника, вырос в богемной среде. В гости к Пастернакам приходили Левитан и Нестеров, Поленов и Ге. А Боря больше увлекался музыкой, нежели живописью, хотя признавался, что совершенно не имеет слуха… Он двигался, чуть-чуть прихрамывая – результат падения с лошади в раннем детстве. И жил в Москве с женой, Евгенией Лурье.

Семья Бориса – родители и сестры – эмигрировали в Берлин в 1921-м году. Он же остался в Москве и женился. Это был тяжелый брак, соединение двух совершенно разных людей. Несмотря на рождение сына, Евгения и Борис все больше отдалялись друг от друга. Лурье, вынужденная посвятить себя ребенку и при этом больная чахоткой, раздражалась из-за растущего литературного успеха своего мужа.

«Ты талантлив, ты на ногах, — писала она ему, находясь в Берлине у его родных, — а я ни то, ни другое….»

Они уже начали обговаривать развод, как произошло любопытное событие – на курорте в Поссенхоффене с Евгенией Лурье познакомился директор Мюнхенского банка. Его звали Паулем, и он был братом известного писателя Леона Фейхтвангера. За эффектной Евгенией он начал ухаживать сразу, а она из Германии написала мужу:

«Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж – все, что я хочу. Это сделала не я – это сделало солнце, озеро, горы, быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желание другого меня утешить».

Близость потери и досадное ощущение – его обошли! – сделали свое дело. Пастернак ринулся доказывать жене, что он для нее свернет горы. Его запала хватило на несколько лет, так что Евгения Лурье отказала банкиру… А потом снова пришли будни и скука, разочарование и тоска… Только встретив Зину, Борис вдруг словно заново отрастил крылья.

«Он остался со мной до утра», — призналась Зина своему мужу. Белый сложенный листок Генриху передали прямо перед концертом. Он кое-как сыграл половину, а потом с шумом захлопнул крышку рояля и расплакался. Возвращаясь домой, крутил в голове банальные фразы. Не мог понять, как себя вести.

Заглянув в его измученные глаза, Зина устыдилась. Она поклялась, что сделает все возможное, чтобы вытравить Пастернака из сердца. А тот писал ей огромные письма, на 5-6 страниц, в которых пылко признавался в любви, умолял быть с ним… Ее сопротивление таяло. Любовь оказалась слишком огромной, похожей на пучину, и все больше засасывала ее…

Почти два года они мучали себя и других. Нейгауз старался больше времени проводить дома и даже отменял концерты. Не сдавалась и Евгения Лурье. Зимой 1932 года Зина решила поставить точку: она уходит к мужу!

Вспыхнувший Пастернак пытался наложить на себя руки, опорожнив пузырек с йодом, но его сумели спасти. Тогда-то и стало ясно всем, что иначе не получится: Борис и Зина должны быть вместе. Два брака распались, чтобы создался один.

Они жили в квартире на Волхонке, а после им выделили дачный участок в Переделкине. Зина хлопотала по хозяйству, она как никто умел обустраивать быт. Откуда-то доставала мебель, заказывала люстры, бродила по антикварным и комиссионкам…

В Москве они жили на верхнем, восьмом этаже. Но Зина добилась разрешения присоединить к квадратным метрам еще и чердак. В результате, небольшая «двушка» превратилась в удобную двухэтажную квартиру из четырех комнат.

«Я никогда не забуду этого поворота головы, её профиля. Так она была прекрасна», — писал о Зине художник Роберт Фальк.

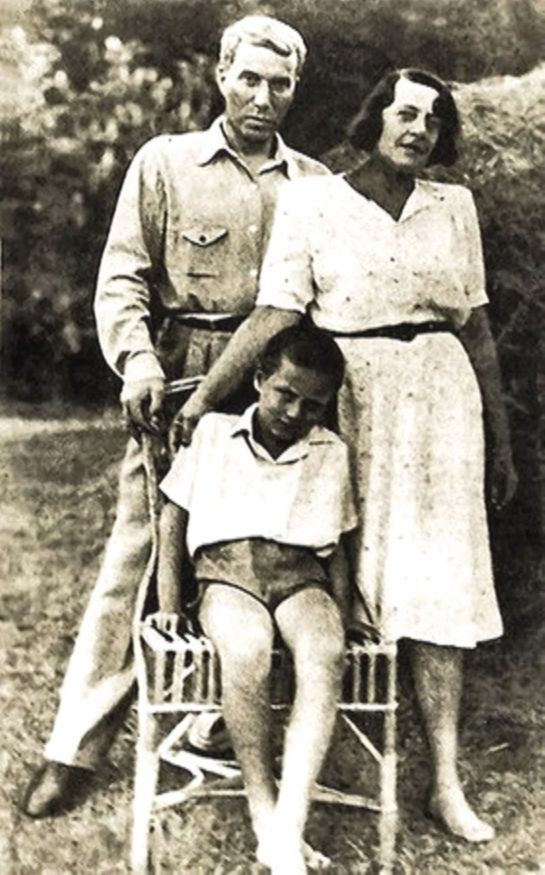

В 1938 году родился сын Бориса и Зины – Леонид, названный в честь отца поэта. Это были последние, относительно безмятежные годы их жизни. Потом началась война, произошла эвакуация (за время, пока их не было, дача и квартира были полностью разгромлены), а старший сын Зины умер у нее на руках…

А потом у Бориса появилась другая.

«Он остался со мной до утра», — буднично произнесла Ольга Ивинская.

Зина узнала об этом случайно, разбирая бумаги в кабинете мужа. Записка выпала на пол, и в ней было несколько нежных признаний и назначена встреча. Она бросилась к календарю, сверяя даты. Так и есть. Борис говорил, что у него в тот день была встреча в Союзе писателей….

Она работала в редакции журнала «Новый мир». Яркая, молодая, на пятнадцать лет моложе Зины… Пастернак клялся жене, что бросит возлюбленную. И одновременно то же самое обещал Ольге. Зина оставалась в Москве, а Борис принимал Ивинскую на даче… Метался от женщине к женщине, раня обеих. Это длилось несколько лет, пока в 1949-м Ольгу не арестовали.

Ей вменяли антисоветскую агитацию и «близость к людям, заподозренным в шпионаже». Во время ареста Ивинская ждала ребенка (и практически не было сомнений, кто отец), но потерял его во время допросов. Дали ей пять лет лагерей, но освободили ее в апреле 1953-го.

Пастернак старался помочь Ольге: с работой, с жильем…. Ей он, впоследствии, завещал часть своих гонораров. Ей же привозили деньги за заграничные издания «Доктора Живаго», что стало причиной для нового ареста – уже по делу о контрабанде. Освободили Ивинскую в 1964-м, после смерти Бориса.

«Доктор Живаго» оказался тяжелым испытанием и для самого Пастернака. Эта история известна всем – роман был напечатан, получил Нобелевскую премию по литературе, и началась травля писателя. Выражение «Я Пастернака не читал, но я скажу…» — быстро вошло в обиход.

30 мая 1960 года Борис Пастернак умер от рака на своей даче, а Зинаида пережила его на шесть лет. Их общий сын занимался физикой и умер в 1976-м. Отказало сердце. Говорили, что в этом была какая-то зловещая логика: Леониду стало плохо на Манежной площади. А это совсем близко к Никитской, по которой умирающий доктор Живаго ехал на трамвае….