Не каждая историческая личность может похвастаться тем, что ее именем назван какой-либо период в истории. Князь Иван Хованский дал название пусть небольшому, но очень бурному периоду в истории России.

Доблестный воевода

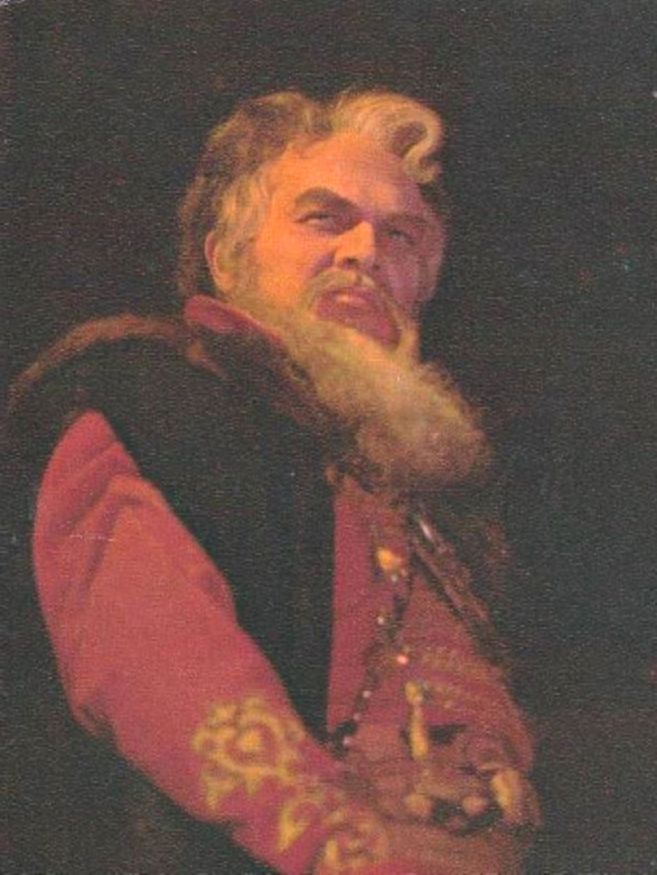

Иван Андреевич Хованский принадлежал к княжескому роду Хованских, корни которого уходят к литовскому князю Гедимину. Во времена правления царя Алексея Михайловича Хованские входили в число 16 привилегированных фамилий, представители которых возводились в бояре прямо из стольников, через ранг.

Точная дата рождения Ивана Андреевича Хованского не известна, где-то около 1620 года. Отцом его был нижегородский и сибирский воевода князь Андрей Андреевич. В 1650 году Иван Хованский назначен первым воеводой в Тулу. Ему было доверено главное войско, прикрывающее южные границы России от крымско-татарских набегов — достаточно серьёзное назначение.

Князь Иван Хованский участвовал в войнах со Швецией, с Речью Посполитой. За 10 лет на его счету было 13 успешных походов, которые завершались выигранными сражениями, захватами крепостей, успешными выполнениями других задач.

Иван Андреевич был доблестным воеводой, хотя и любил прихвастнуть. Как описывает его историк С.М. Соловьев, это был

«…человек энергический, смелый, но без рассудительности, природа порывистая, беспокойная, заносящаяся, верно очерченная в народном прозвище Тараруй»

Означает это слово «Пустомеля».

Тем не менее, простой народ к Хованскому относился с уважением. Так Григорий Котошихин, рассказывая в своих воспоминаниях о Медном бунте, пишет, что Хованскому народ кричал:

«Мы твою службу знаем. К тебе никаких претензий у нас нет».

Прославился Иван Хованский не столько своими воинскими успехами, сколько участием в Стрелецком бунте 1682 года.

Хованщина

Весна и лето 1682 года в Москве были насыщены драматическими событиями. В апреле умирает царь Федор Алексеевич, не оставивший наследника. В мае произошел стрелецкий бунт, в результате которого в стране установилось двоецарствие – на трон были посажены сразу два царя – Иван и Петр. Оба царя самостоятельно править не могли, и регентшей при них по требованию стрельцов стала царевна Софья. Но настоящей правительницей Софье не сразу получилось стать. И помешал ей в этом человек, которого она считала своим союзником – князь Иван Хованский.

Хованский к этому времени был одним из ведущих полководцев и был очень популярен среди стрельцов. Софья, надеясь, что он утихомирит разбушевавшихся стрельцов, назначила его руководителем Стрелецкого приказа. В самом восстании стрельцов Хованский участия не принимал.

Встав во главе Стрелецкого приказа, князь поддерживал своих подчиненных и их требования, касающиеся, в том числе, и своевременной выплаты жалования, и отмены физических наказаний. При Хованском стрелецкие полки переименовали в надворную пехоту. Новое название подчеркивало близость полков ко двору и их важное значение в деле охраны царского двора.

Формально Иван Хованский был на стороне Милославских и Софьи, но очень скоро он понял, что в этой неразберихе он может получить гораздо больше, чем один Приказ. У него появился свой интерес.

Подчинив себе стрельцов и став для них авторитетом, они даже называли его «батюшкой», он решил подчинить себе и Софью. Для этого он стремился убедить ее в том, что только он один может справиться со стрельцами, а без него в Москве будет еще один, еще более страшный бунт. Он говорил:

«Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колена в крови».

И стрельцы действительно, хоть открыто против власти уже не бунтовали, но оставались основной силой в Москве, подтверждая это тем, что периодически в столице происходили то стычки с участием стрельцов, то перестрелки.

Под контролем стрельцов были и все обитатели дворца. Формально они осуществляли охрану, а фактически контролировали все передвижения царской семьи и их приближенных.

Таким образом, они сохраняли за собой возможность для выдвижения новых требований, а Москва фактически оказалась в руках руководителя стрельцов — князя Ивана Андреевича Хованского. Этот период в русской истории получило название «Хованщина».

Ситуация в Москве была напряженной. Слабость правительства чувствовали не только стрельцы. В Москву потянулись старообрядцы, которые также представляли грозную силу. Они посчитали, что пришло время для восстановления старой веры. Тем более, что большая часть стрельцов поддерживала их. Поддержал староверов и Хованский.

5 июля в Грановитой палате состоялись «прения о вере» между реформаторами и старообрядцами. Религиозный диспут, который проходил очень горячо, ни к чему не привел. Раскольники после его окончания были схвачены, руководители движения казнены, многие сосланы в дальние монастыри. Этот раунд Хованский проиграл. Но сдаваться он не собирался. А напряжение в Москве все усиливалось.

Хованский в столице, контролируемой полками стрельцов, чувствовал себя хозяином. Царевна Софья поняла, что на бывшего соратника она больше рассчитывать не может.

Возвышение Хованского не устраивало и многих бояр, которые предпочли уехать из Москвы в свои подмосковные имения, оставив Софью без поддержки. В то же время Хованский опирался не только на стрелецкие полки, но и на многих думных и приказных деятелей.

Софья понимала, что ее жизнь, зависимая от князя, может быть в опасности. Но она не могла, как бояре, свободно покинуть дворец. Но план спасения был ей все-таки придуман.

Бегство царской семьи из Москвы

Софья на время подчинилась, усыпив бдительность Хованского в ожидании подходящего момента. И он наступил. 19 августа в Донском монастыре традиционно должен был проводиться крестный ход. Согласно обычаю, участие в нем должна была принять царская семья.

Поэтому вся семья: оба царя – Иван и Петр, обе вдовствующие царицы – Наталья Кирилловна и Марфа Матвеевна, а также семь царевен — две тётки царей и пять сестёр во главе с правительницей Софьей Алексеевной под охраной царских стольников отправились в Донской монастырь. Управление Москвой было отдано в руки князя Хованского.

На следующий день после крестного хода царский двор покинул монастырь, но до Москвы он не доехал. Сначала вся процессия свернула в подмосковное имение Коломенское.

Задержавшись там на несколько дней, вся компания, в объезд Москвы, к середине сентября добрались до села Воздвиженское (сейчас Сергиево-Посадский район). Сюда же приехали поддерживающие царевну бояре, а также начали подтягиваться верные воинские части.

Заручившись поддержкой, Софья вызвала в Воздвиженское князя Хованского с отчетом о московских делах. Кроме того, 17 сентября у царевны был День рождения. Ничего не подозревающий князь вместе со старшим сыном Андреем направились к царевне. Их ждали.

Изветное письмо

Еще 2 сентября на воротах царского дворца в Коломенском было обнаружено пригвожденное ножом письмо, на котором было написано:

«Вручить государыне царевне Софии Алексеевне не распечатав».

Письмо царевне передали. В этом анонимном письме князя Хованского, а также его сыновей Андрея и Ивана, обвиняли во многих прегрешениях. Что князь Хованский готовит новое восстание и желает «царский корень известь», что царей Ивана и Петра он собирается убить, как и царицу Наталью Кирилловну и царевну Софью Алексеевну.

Что своего сына Андрея он хочет женить на одной из царевен – Екатерине, а остальных после пострижения в монахини разослать по дальним обителям.

И сделать он это хочет для того, чтобы самому захватить власть, так как Хованские принадлежали к Гедиминовичам и были более знатными, чем Романовы.

Это были серьезные обвинения.

Направлявшиеся в Воздвиженское князья Хованские остановились на ночлег в Пушкине, где были схвачены отрядом царских стольников. В день рождения царевны Иван Хованский действительно предстал перед Софьей – но под конвоем и в кандалах.

Ему и сыну зачитали обвинение из десяти пунктов. И хотя отец с сыном все отрицали, им был вынесен смертный приговор – никакого следствия не проводилось, никаких допросов обвиняемых и свидетелей не было. Приговор тут же был приведён в исполнение.

Так царевна Софья в свое 25-летие приобрела реальную власть.

После казни Хованских Софья, опасалась мести стрельцов, не стала возвращаться в Москву. Она с двором отправилась в Троицкий монастырь, рассчитывая на защиту его неприступных стен с пушками. Там Софья ждала, когда соберется ополчение, и под его защитой царская семья направилась в Москву.

Конец стрелецкой власти

Стрельцы, лишившиеся своего могущественного руководителя, растерялись. Вся их былая смелость и решительность улетучились. Тем более, им стало известно, что правительница Софья собрала ополчение в 30 тыс. человек, и что все дороги из Москвы перекрыты.

Они засыпали правительницу челобитными, в которых обещали ей служить «верой и правдой, не щадя живота» и просили ее не лишать их, стрельцов, своей милости. Они выдали зачинщиков, в том числе, и Ивана Хованского, младшего сына казненного князя. Они и у патриарха просили заступничества.

В конце концов, от них поступила челобитная, в которой они признали свои действия в период разгара бунта, 15-18 мая, преступными, умоляли о помиловании и даже просили, чтобы царским указом было велено снести памятный столб, который был воздвигнут по их требованию в качестве гарантии от преследований. Столб в итоге простоял только четыре месяца и был снесен самими же стрельцами.

Софья даровала стрельцам прощение, потребовав выдать ей только Алексея Юдина, который был ближайшим помощником Хованского. Начальником Стрелецкого приказа она поставила думного дьяка Федора Леонтьевича Шакловитого.

Алексей Юдин и несколько стрельцов, которые были признаны зачинщиками, были казнены, других сослали. Иван Хованский был отправлен в ссылку в Якутский острог, позже его вернул оттуда Петр I.

Стрельцы получили новые жалованные грамоты с официальной версией событий майского бунта. Виновным там был назначен князь Хованский и его единомышленники с «злохитростным умышлением». Стрельцов запрещено было называть «изменниками и бунтовщиками и грабителями», им было обещало, что их не станут казнить, ссылать и наказывать «без подлинного розыску».

Было обещано, что стрельцы жалованье свое будут получать «сполна без вычета и безволокитно», а полковникам было запрещено привлекать стрельцов к работам, не связанным со службой. Стрельцы же пообещали быть в

«…государском повелении и во всяком обыклом повиновении и послушании»

и впредь не затевать «дурна».

В начале ноября царский двор возвратился в Москву. Стрельцы встречали его, падая вдоль дороги ниц. Стрелецкая смута была подавлена. В Москве был установлен мир и она стала возвращаться к привычному укладу жизни. Режим правления царевны Софьи Алексеевны при номинальном царствовании Ивана и Петра был установлен.