Иногда самые узнаваемые мелодии страны прячут за собой чью-то тихую судьбу. Мы поём их десятилетиями, не задумываясь, кто ещё приложил руку к строчкам, ставшим народными. В зале звучит:

«Опустела без тебя Земля…» — и кажется, что всё ясно: Пахмутова, Добронравов. Легендарный союз, любимая история, сказка о двух талантах и вечной любви.

Но за этой гармонией стоял ещё один человек. Без него, возможно, не было бы и самой «Нежности». Его звали Сергей Гребенников — актёр, поэт, соавтор, которого почти вычеркнули из песни страны.

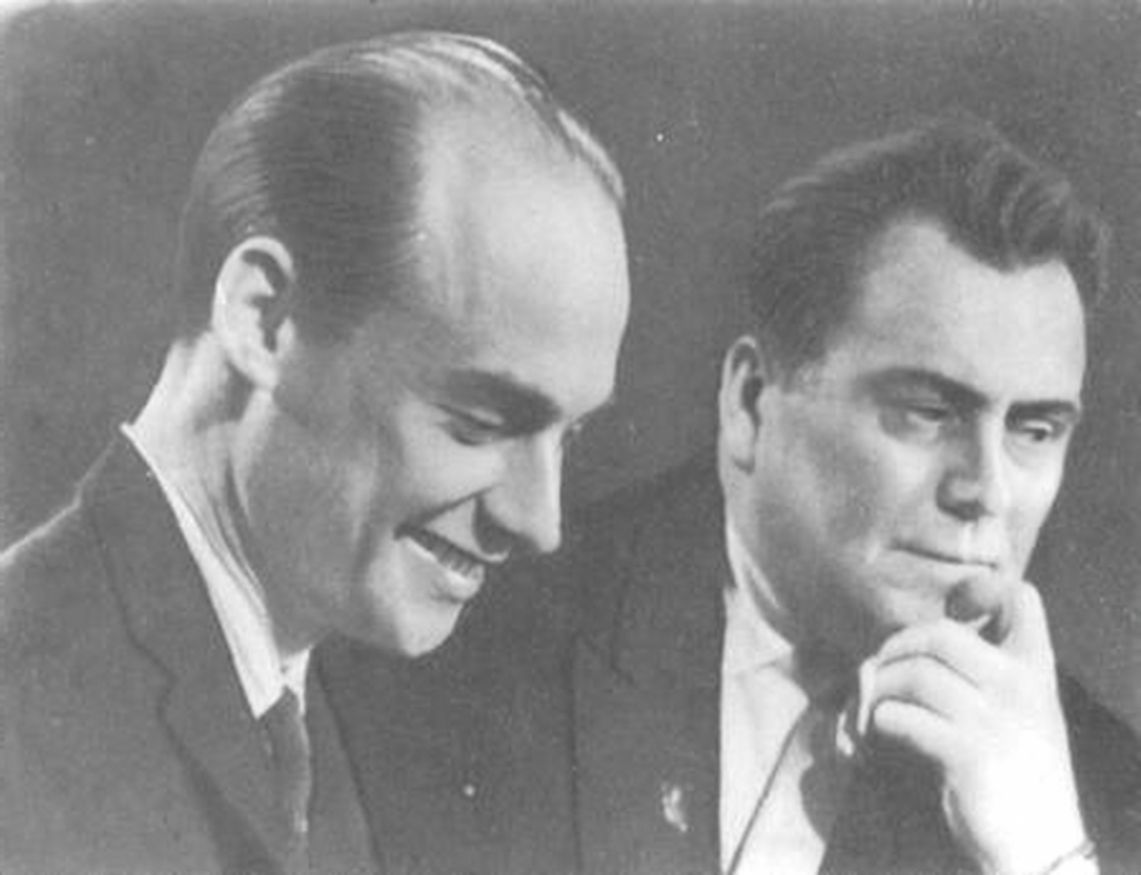

Сейчас это имя не вспоминают на концертах, не звучит в эфирах, редко мелькает даже в старых титрах. А ведь когда-то, в пятидесятые и шестидесятые, в списках авторов песен Гребенников и Добронравов стояли рядом — как сиамские близнецы творческого цеха. Два поэта, которые писали тексты, а музыку им доверяла сама Александра Пахмутова.

Потом связка распалась. Один остался в легенде, другой — в тени.

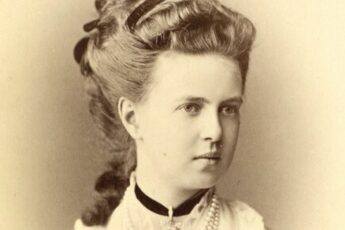

Родился он не в Москве и не под звуки баяна в деревне, как принято рассказывать про советских поэтов. В 1920-м, на другой стороне границы — в китайской провинции Хэбэй, где строили Китайско-Восточную железную дорогу. Отец — рабочий, мать — из семьи переселенцев. Война, беспорядки, бои на КВЖД — и девятилетний мальчик остаётся сиротой. Его старшему брату тогда всего семнадцать. Он увозит Серёжу в Сочи, спасает от детдома. Так начинается история человека, который потом напишет песни о смелости, нежности и стойкости — потому что всё это в нём уже было.

Он не хотел быть героем, хотел быть артистом. В 1936-м поступает в Московское музыкальное училище имени Глазунова, выбирает вокально-драматическое отделение — редкий гибрид, где учили и играть, и петь. Война прерывает всё, но не надолго: в сорок первом он уже в ансамбле Центрального дома культуры железнодорожников, под руководством Исаака Дунаевского.

Выступает перед бойцами, под грохот фронтовых поездов, под свет керосиновых ламп. Песни там рождались не на бумаге — в полутьме казарм, в полушёпоте, когда жизнь измерялась не годами, а сутками до следующего боя.

После войны Гребенников пробует себя в кино. Молодой, выразительный, с правильными чертами лица — его приглашают сниматься. Первые роли — «Белорусские новеллы», потом «Случай с ефрейтором Кочетковым». Ничего громкого, но талантливого и добросовестного актёра замечают. Только киносудьба не складывается: слишком интеллигентен для героев фронтовых лент, слишком тих для тогдашнего экрана.

Он возвращается на сцену. Работает в ТЮЗе, потом в «Ромэне». В театре всё решает дыхание зала — и, может быть, именно там он понял, что сила слова не в громкости, а в точности.

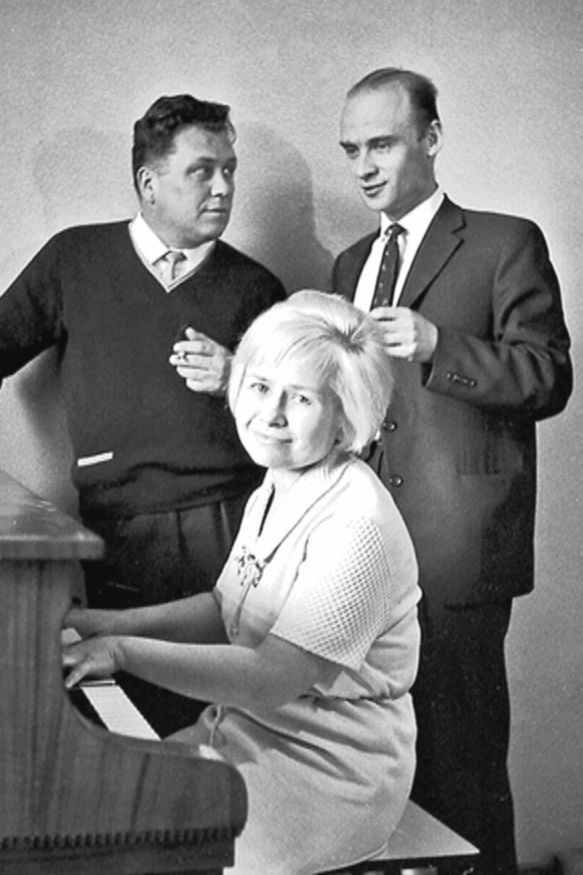

И именно там он встречает Николая Добронравова. Два актёра, две судьбы, два голоса, которые неожиданно начинают звучать в унисон. Вместе они пишут первые пьесы для детей, радиопостановки, сценарии для театров. И однажды в их жизни появляется Александра Пахмутова.

Так рождается союз, где один даёт музыку, двое — слово, а результат становится частью культурного кода.

«Трус не играет в хоккей».

«Главное, ребята, сердцем не стареть».

«Нежность».

И ещё десятки песен, где имя третьего автора позже исчезнет из афиш.

Пахмутова и Добронравов — пара, о которой слагали легенды. Любовь, творчество, единство — красивая история, которой так хотелось верить стране. А куда в этой истории поставить третьего? Некуда. Не вписывается. Неловко.

Вот так Гребенников стал тенью. Соавтор, чьё имя оставили за кулисами, хотя его строки звучали в каждой квартире, с каждым радиоприёмником, в каждом зале, где пели про Гагарина, геологов, Кубу и небо.

Имя, которого не услышишь со сцены

Есть странная закономерность: чем тише человек, тем громче звучит его творчество. Сергей Гребенников не любил бороться за место под солнцем. Он не ходил по кабинетам, не умел устраивать «свои» эфиры, не торговал именем. Возможно, именно поэтому его имя исчезло из титров, словно кто-то нажал кнопку «стереть».

Когда в 60-х по стране гремели концерты Александры Пахмутовой, ведущие зачитывали авторов: «Слова Николая Добронравова». Иногда добавляли вторую фамилию — «и Сергея Гребенникова». Но всё чаще — без неё. В хронике любви, где музыка и поэзия переплетались с личной судьбой супругов, третий оказался лишним.

Он не был ни конкурентом, ни обиженным. Просто не вписался в сюжет, который публика уже полюбила.

А ведь этот сюжет он сам помог создать.

Он писал тексты, искал образы, находил ритм, помогал строить целый мир, где мужество соседствует с добротой, а героизм — с простыми человеческими чувствами. «Главное, ребята, сердцем не стареть» — это ведь не лозунг, а философия человека, пережившего сиротство, войну и бедность.

Сергей Гребенников писал вместе с Добронравовым не только песни, но и пьесы для театров и радио. Их сказки ставили в ТЮЗе, читали по «Маяку». Они создавали особый мир, где детская доброта встречалась со взрослой честностью. Потом пришли песни — «Геологи», «По Ангаре», «Куба — любовь моя», «Обнимая небо». Каждая звучала, как кинокадр, каждая пахла временем — мокрым асфальтом, керосином, газетной бумагой, которой оборачивали пластинки.

Он умел писать о чувствах без сантиментов. Не требовал признаний, не искал славы. Просто жил работой.

И всё же — где он на афишах, где его портреты, где его биография в энциклопедиях?

В одной из редких публикаций сохранился эпизод, почти анекдот. Гагарин позвонил Пахмутовой после полёта Комарова и сказал:

— Алечка, Володя перед полётом просил передать вам с Колей благодарность за «Нежность».

И всё.

Без Сергея.

Как будто авторские строки упали из неба сами собой.

На официальном сайте композитора — целый раздел песен, где фигурирует фамилия Гребенникова. Но на юбилейных концертах, в телеисториях, в воспоминаниях — тишина.

Может, это случайность? Или коллективная амнезия, когда удобнее помнить только одну красивую историю?

Время было жестоким к «третьим». Советская культура любила пары, дуэты, единство. Сложнее было объяснить, что за известной песней стоит не муж и жена, а ещё кто-то, не вписывающийся в миф о вечной любви.

Так Гребенников стал частью чужого портрета. Его имя не вычеркнули — просто перестали упоминать. А без памяти нет и истории.

Он не устраивал сцен, не писал жалоб, не спорил. Работал. Издавал детские рассказы, писал для кукольных театров, вел занятия с юными актёрами.

Всё, что осталось — строчки, уходящие в народ. Они живут отдельно от имени. Может, это и есть высшая форма скромности — раствориться в собственных словах.

Когда он умер в 1988 году, ему было всего шестьдесят восемь. Ни почестей, ни документальных фильмов, ни передач о «забытых именах».

Просто исчез.

Только в старых сборниках можно найти крошечную приписку: «слова Н. Добронравова, С. Гребенникова».

Всё.

А ведь именно он помог написать строки, которые теперь звучат, как код времени:

«И опять в минуты скуки,

Ты мне, друг, не грусти, не скучай…»

Там — его голос. Тихий, но живой.

Песня без подписи

В каждой эпохе есть те, кого забыли не потому, что они были хуже, а потому что оказались не в нужном кадре. Сергей Гребенников принадлежал к тем, кто создавал атмосферу, а не свет прожекторов. Его строки жили в голосах других — исполнителей, радиоведущих, зрителей. Он был из тех авторов, кто пишет не для славы, а потому что не может иначе.

Когда слушаешь «Нежность», кажется, будто она написана одним дыханием. Но это дыхание трёх людей, не двух. Музыка Пахмутовой, лирика Добронравова — и сердце Гребенникова, где грусть всегда звучала чуть громче, чем радость.

Он был тем, кто знал цену тишине. Его жизнь прошла без громких заявлений и наград, но с внутренней верностью тому, что называется честностью в искусстве.

Иногда говорят: если имя забыто — значит, человек не смог пробиться. Но как пробиться в истории, где уже распределены роли? Где зрителю показали красивый дуэт, и лишний голос только портил бы гармонию?

Сергей Гребенников не вписался в сценарий, но остался в самом тексте. В каждой песне, где слышно дыхание настоящего, в каждом слове, где не нужно доказательств.

Парадокс в том, что песни пережили всех нас, а судьба автора — нет. О нём не сняли фильм, не написали книгу, не поставили памятник.

Но попробуйте представить: 1960-е, вечеринка в коммунальной квартире, чёрный проигрыватель «Аккорд», на пластинке крутится Пахмутова, и все поют —

«И теперь мы стали нежностью друг друга…»

Никто не знает, что третий автор этих слов живёт в соседнем доме, выходит по утрам за хлебом, здоровается с соседями, держит в руке потрёпанный блокнот и тихо записывает очередную строчку.

У него был один сын, одна жена, одна жизнь — без лишних заголовков. Он не просил, чтобы его запомнили, но заслужил, чтобы его вспомнили.

Потому что без него эти песни не прозвучали бы так, как мы их знаем: без фальши, без позы, без громких слов.

Сергей Гребенников — это не просто забытый соавтор. Это напоминание: за каждым мифом о таланте стоит кто-то, кто не стал частью легенды, но стал частью правды.

Иногда судьба не дарит славу, но оставляет след — в ритме, в слове, в той самой «нежности», которую уже никто не спутает с фальшью.

И если мы всё ещё поём эти песни — значит, его голос звучит. Просто мы не всегда знаем, кого слышим.

Как вы считаете, кого сегодня чаще забывает история — тех, кто громче всех кричал, или тех, кто молча создавал то, чем мы до сих пор живём?