Фарфоровая китайская ваза XVI века описала в воздухе большую красивую дугу и с мелодичным звоном ударилась об пол — осколки брызнули во все стороны, и присутствующие прижались к стене. Рудольф Нуреев немного подумал, вздохнул и отправил вслед за первой вазой вторую. Затем, сверкнув глазами, он выругался и выскочил из комнаты.

Причиной столь бурной реакции стал неудачный, по мнению Нуреева, эскиз нового сценического костюма. Он посчитал его не только некрасивым, но и неудобным для танца.

Выражая свое неодобрение привычным для него способом, Рудольф выбежал в коридор, рыча и плюясь, а его речь представляла собой причудливую смесь русского мата и английской брани. Те, кто пытался спорить с ним, лишь в страхе и восхищении провожали взглядом удаляющуюся спину разгневанного артиста.

Подобные дикие выходки давно стали неотъемлемой частью имиджа Нуреева. О них мгновенно разлетались слухи, сплетни и анекдоты, попадая на страницы газет.

Он испытывал почти физическое удовольствие, называя администраторшу Британского Королевского балета грубым русским словом или запуская тарелку с горячим паштетом в известного балетмейстера. Рудольф прекрасно понимал, что подобное поведение лишь подогревает интерес публики к его персоне.

Нуреева недаром сравнивали с диким, необузданным хищником, пантерой, не знающей удержу в своих страстях. После каждого скандала он выходил на сцену, и зрительный зал захлестывала мощная волна его дикой, первобытной энергии и бешеной привлекательности.

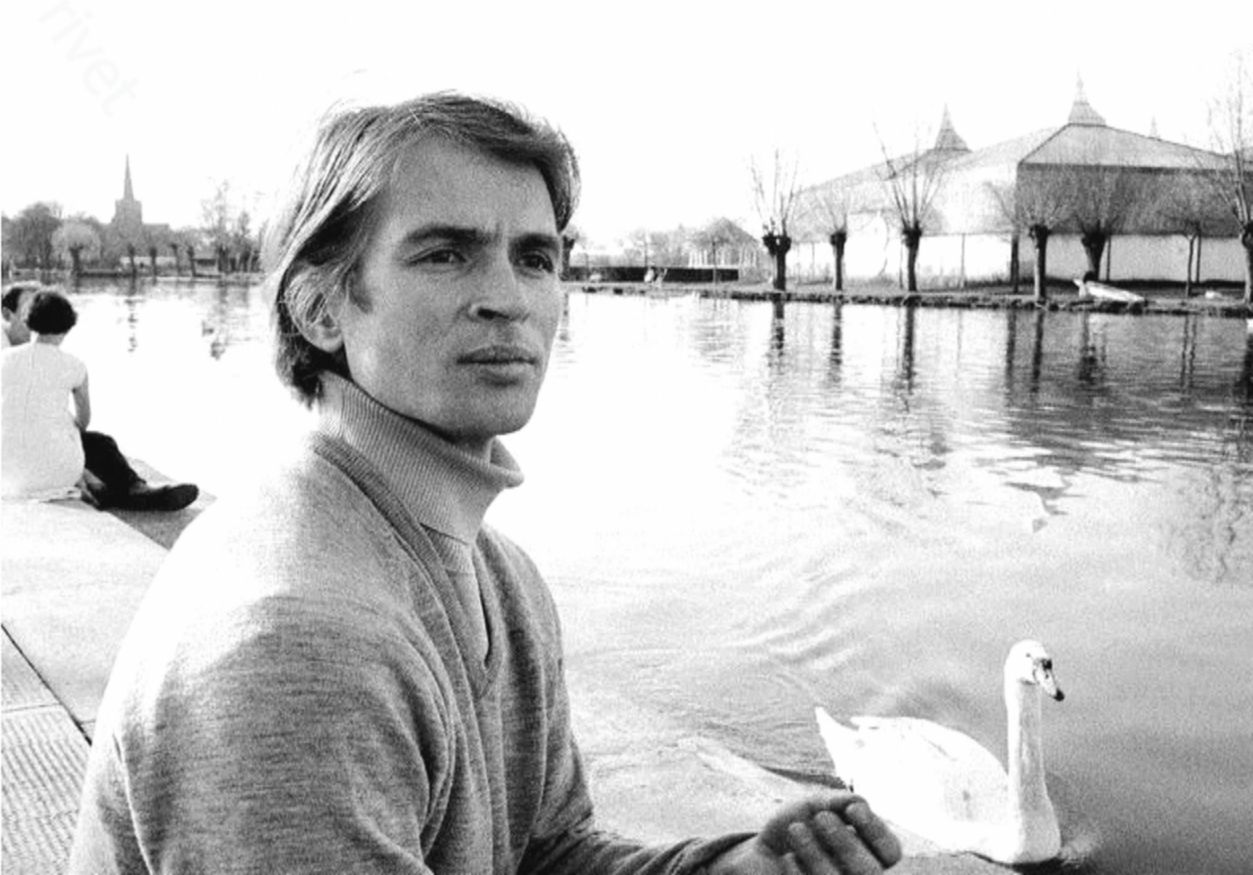

Именно Нуреев пробудил в молодежи любовь к классическому балету. Золоченые залы Королевского балета, Метрополитен-опера и Парижской оперы впервые увидели среди зрителей длинноволосых юнцов в клешеных брюках — поклонников Битлз и любителей сигар.

Когда Нуреев танцевал, в воздухе звенело от оглушительных аплодисментов и криков «Руди!». У служебного входа его поджидали толпы девушек, мечтающих хотя бы мельком увидеть своего кумира. В такие моменты казалось, что на сцене выступает не артист балета, а настоящий рок-идол.

Но в отличие от легендарной ливерпульской четверки, Рудольф не любил толпу и всегда ускользал от своих фанатов. Он возвращался домой, переодевался и встречал гостей в роскошном шелковом халате с золотой вышивкой, некогда принадлежавшем самому Наполеону III.

*

В высоких комнатах его просторного лондонского особняка зажигались десятки свечей, и в их мерцающем пламени оживали бронзовые узоры старинной мебели из коллекции королевы Елизаветы. Роскошные персидские ковры и стены, обтянутые тисненой кордовской кожей XVII века, превращали жилище Нуреева в сказочную пещеру Аладдина.

Наутро газеты сравнивали его с Аттилой и Чингисханом, а во время следующего спектакля он мог впасть в ярость из-за малейшей оплошности партнерши и в порыве гнева укусить ее за ухо. Любого другого танцовщика за подобное поведение давно бы уволили, но Нурееву к тому времени уже было дозволено все.

К тридцати годам он стал настоящим полубогом балетной сцены, и в этом блистательном исполнителе уже невозможно было узнать некогда худенького уфимского татарчонка — горе для родителей и посмешище для одноклассников.

Детство Рудольфа прошло на окраине Уфы в убогой обстановке. Почерневшие от времени покосившиеся бревенчатые домишки, узкие немощеные улочки. Крохотная комнатушка, в которой ютилось целых шесть человек: его родители, Хамет и Фарида, на единственной кровати, а четверо детей прямо на полу. Рудольф был единственным мальчиком среди трех сестер.

До революции родители Рудольфа были простыми крестьянами. Хамет даже собирался стать муллой, но новая власть изменила его планы. Он окончил военное училище, стал политруком и всю войну прошел в звании майора.

Каким-то чудом ему удалось выжить и вернуться к мирной жизни. Нурееву-старшему дали ответственный пост заместителя директора местного ПТУ, и он очень гордился своей должностью. Хамет хотел, чтобы сын пошел по его стопам, вырос серьезным и положительным человеком.

Суровый и малообщительный Хамет в глубине души не ожидал от сына ничего хорошего. Мальчик казался ему хилым, изнеженным трусом. Маменькиным сынком, недостойным носить фамилию Нуреевых. Он с горечью и стыдом наблюдал за тем, как относятся к Рудольфу в школе.

Стоило только сорока пяти грязным и дурно одетым мальчишкам выскочить на переменке из класса, как начиналась травля. Кто-то ставил Рудольфу подножку, другой больно щелкал по коротко стриженому затылку. По неписанному школьному кодексу полагалось дать сдачи обидчику — огреть портфелем по голове или врезать кулаком по носу.

Но Нуреев-младший вел себя иначе. Он с разбега падал на пол, переворачивался на спину и начинал истошно вопить. От него шарахались как от прокаженного, а он катался по полу, хватался за голову и вопил что есть мочи.

В этом диком крике маленького тщедушного татарчонка был свой смысл. Так сын Хамета сообщал равнодушному миру о своей инаковости и просил оставить его в покое.

Все, что Рудольф не мог выразить словами, он выплескивал в танце. На сцене школьного актового зала мальчик преображался. Его лицо оживало, руки взлетали в такт музыке, и он буквально летал по залу подобно юркой молнии.

Танец стал для него источником радости и ощущения свободы. Нуреев схватывал новые движения с пугающей быстротой и исполнял их с завораживающим изяществом. Но близкие словно не замечали его таланта.

Детство Рудольфа было наполнено лишениями и бедностью. Жидкая пшенная каша на завтрак и ужин, склизкие серые макароны в обед. Дощатый туалет на улице. Одни штаны на все случаи жизни. По субботам семья ходила в баню, так как дома не было горячей воды.

Нуреев редко мылся и почти никогда не причесывался, впрочем, как и все его окружение. В доме не водилось ни одной книги. Отец, пытаясь воспитать из хилого сына настоящего мужчину, таскал его на охоту, от которой того физически тошнило.

Но однажды мать взяла Рудольфа на балет, и мир для него перевернулся. Мальчик вернулся домой «пьяный» от счастья и потрясенный увиденным. Ему открылась дверь в сказочную вселенную, о существовании которой он даже не подозревал. Красавцы и красавицы в белоснежных костюмах порхали по сцене под звуки прекрасной музыки.

Принц легко подхватывал на лету изящную балерину и поднимал ее над головой. Из зала неслись бурные аплодисменты, а маленький Рудик в третьем ряду балкона представлял себя на месте танцовщика. Ему грезилось, что эти овации предназначаются ему одному.

Вскоре в хореографической студии при Башкирском театре оперы и балета появился необычный ученик. Взъерошенный, грубоватый, вечно нечесаный татарский мальчишка с горящими решимостью глазами. Он жадно впитывал знания, работал до седьмого пота и демонстрировал удивительную способность к танцу.

На занятия Рудольф всегда приходил последним и не упускал случая нагрубить преподавательницам. Утонченные балетные дамы, осевшие в Уфе, смотрели на замарашку с брезгливым недоумением. Но вскоре им пришлось признать, что этот невоспитанный сорванец обладает феноменальным талантом.

Нуреев входил в класс, не здороваясь. Бормотал что-то невнятное в ответ на замечания. С вызовом бросал на пол безобразную самодельную сумку и медленно натягивал рваные грязные кеды.

Привести его в чувство могла только угроза отправить в колонию для малолетних преступников. Услышав это, Рудик бледнел и нехотя извинялся. Колонии он не боялся, но потерять возможность заниматься балетом для него было страшнее всего.

Отец, узнав об увлечении сына, грозился сжить его со свету. Хамет считал профессию танцовщика несерьезной и не мог поверить, что этим можно прилично зарабатывать. Он хотел, чтобы Рудик выучился на товароведа. Каждый раз, застав сына за «дурацкими прыжками», он нещадно его порол. Рудольфу приходилось врать, что он ходит на курсы счетоводов.

С каждым годом, проведенным за границей, воспоминания о детстве в Уфе тускнели. Но иногда, в минуты тоски и отчаяния, перед глазами Нуреева вставали картины прошлого. Вот ему двенадцать, у него ангина.

Сестра Роза поит горячим жирным бульоном, а мать втирает в грудь гусиный жир. Он часто видел ее во сне, и просыпаясь, испытывал лишь глухое раздражение и желание сорвать на ком-нибудь злость.

Фарида звонила сыну перед спектаклями, жаловалась на жизнь и просила вернуться. Рудик вежливо сворачивал разговор, прекрасно понимая, что звонки организовывает КГБ. Но на душе все равно становилось мерзко. В такие дни больше всех доставалось костюмерам — Нуреев орал на них до хрипоты, вымещая тоску по дому.

Воспоминания о родине отзывались запахом снега и теплом материнских рук. В те редкие минуты, когда маленький Рудик чувствовал себя защищенным и сытым. Он знал — даже если в доме не останется ни крошки, мать отдаст последний кусок ему.

Фарида приезжала на дебют сына в Кировском театре. Стоптанные башмаки, загрубевшие от работы руки, испуганный взгляд. Она сидела в третьем ряду партера, не веря своим ушам. Зал скандировал: «Ну-ре-ев! Ну-ре-ев!»

После спектакля Рудольф украдкой сунул ей в карман сто пятьдесят рублей. Ему было неловко за ее жалкий вид, и он старался не попадаться с матерью на глаза друзьям.

Фарида мечтала, чтобы сын всегда был рядом. Но Рудольф однажды покинул дом и никогда об этом не жалел. С ранних лет он знал, чего хочет от жизни. Нуреев был одержим успехом и ради него готов на любые жертвы.

Что может сравниться с громом аплодисментов и экстазом поклонников? Рудольфу мало было простого признания, он жаждал славы и поклонения.

По семейным преданиям Нуреевы вели свой род от лихих воинов Чингисхана. Рудольф верил, что ему самой судьбой предначертано стать лучшим. Он считал себя гением, которому дозволено абсолютно все. Нуреев без колебаний переступил через желания родителей на пути к своей цели.

Он начал танцевать в Башкирском театре оперы и балета. Ему дали роли, неплохую зарплату и пообещали достойное будущее. Рудольф мог позволить себе обновить гардероб и снять собственное жилье.

Но у шестнадцатилетнего танцовщика были совсем другие планы. Он рвался в Ленинград, в лучшее хореографическое училище страны. Беда была лишь в том, что туда брали только совсем юных детей. Освоить безупречную технику танца в зрелом возрасте считалось почти невозможным.

Но Нурееву удалось совершить невероятное. Он сумел очаровать нужных людей, проявил завидное упорство и таки получил вожделенное направление. Второе чудо случилось, когда Рудольф стремительно вырвался в лучшие ученики курса.

Жизнь в училище оказалась не сахар. Двадцать человек в комнате, облезлые общие удобства в конце коридора. Скудное питание, жесткая дисциплина, изматывающие тренировки до седьмого пота. Но Нуреев быстро дал понять, что с ним шутки плохи.

Когда ему хотелось побыть одному и послушать Баха, он без лишних слов выставлял за дверь всех девятнадцать хилых и трусливых соседей. На робкий стук педагога в ответ летел старый сапог.

Рудольф жадно впитывал атмосферу Ленинграда. В памяти остался запах жареной картошки на прогорклом масле, звон гитары по вечерам и соленый вкус первых поцелуев. В 19 лет он впервые по-настоящему влюбился.

Его зазноба, кубинка Мения Мартинес, училась в том же хореографическом. Она так же, как и Нуреев, была рождена свободной и столь же яростно шла к своей мечте.

Первая любовь была полна сладкой тоски и мучительной неги. Торопливые неумелые ласки в купе ночного поезда. Отчаянные рыдания на перроне — Мения уезжала домой навсегда. Это был 1958 год, и влюбленные со слезами прощались, уверенные, что никогда больше не увидятся.

С Рудольфом остались лишь воспоминания — о стуке колес, узкой полке, горячем гибком теле в его объятиях, непослушных пуговицах на платье и шнурке от «шелкового стража», который он никак не мог распутать.

Первой женщине он отдался значительно позже, во время зарубежных гастролей. Видавшая виды тридцатилетняя прима с удовольствием просветила младших товарок в подробностях бурной ночи любви и мужских достоинствах юного Нуреева.

Слава пришла к нему стремительно. Гром аплодисментов на столичных подмостках, толпы поклонниц у служебного входа Кировского театра, благосклонность жены главного балетмейстера Константина Сергеева. Рудольф в одночасье превратился из никому не известного татарского мальчишки в восходящую звезду балета.

Получив от театра маленькую квартирку в Ленинграде, он тут же пустил туда жить сестру Розу. Та первым делом прописала туда всех своих кавалеров, потом забеременела и в довершение вселила в квартиру новорожденную дочь. Своего угла у Нуреева так и не появилось. Но сильно он из-за этого не переживал.

Жизнь закружила его в вихре репетиций и спектаклей, театральных премьер, выставок и бесконечных разговоров с друзьями допоздна. Рудольф по-прежнему ни в чем себе не отказывал и ни с кем не церемонился.

Партийное руководство театра и кураторы из КГБ косо на него поглядывали и не собирались выпускать за рубеж. Для престижных зарубежных гастролей в Париже и Лондоне подбирали только идейно зрелых и политически благонадежных танцовщиков.

Но директор театра Коркин пошел на поводу у иностранных импресарио, очарованных талантом юного Нуреева. Так Рудольф впервые оказался на Западе.

Париж мгновенно влюбился в дерзкого и харизматичного татарина из СССР. Ему с восторгом рукоплескали переполненные залы, а самые влиятельные и знаменитые персоны почитали за честь водить с ним дружбу.

Рудольф купался в лучах неожиданно свалившейся на него мировой славы и наслаждался открывшейся свободой. Он жадно впитывал незнакомую прежде атмосферу блистательной жизни большого западного города.

Каждую ночь Нуреев до рассвета колесил по парижским улицам и набережным в компании новых друзей. Клара Сент, молодая, красивая и довольно состоятельная француженка, стала его проводником в этом раю. Днем он блистал на репетициях, а вечером до утра пропадал в шумных компаниях золотой богемной молодежи.

Советские надзиратели из КГБ хватались за голову и строчили в Москву тревожные депеши. Поведение Нуреева они характеризовали как «идейно незрелое и политически близорукое».

Капитан госбезопасности Владимир Стрижевский, приставленный к труппе, настаивал на немедленном возвращении опасного элемента в СССР. Завертелась бюрократическая машина. Меж советским посольством в Париже, КГБ и отделами ЦК КПСС заработала секретная почта. А беспечный Рудольф и не догадывался, что его судьба висит на волоске.

На приеме в честь советских артистов он подошел к танцовщикам Парижской Оперы, представившись коллегой из Кировского театра на ломаном английском. Новые знакомые тут же ввели общительного русского в свой круг. Клара Сент взяла его под свое крылышко и стала опекать.

Вскоре у Нуреева образовался свой Париж, о котором его товарищи из СССР и не подозревали. Те после спектаклей дружно возвращались в гостиницу и варили суп на привезенных из дома кипятильниках. А Рудик только под утро вваливался в номер — усталый, но опьяненный всем пережитым.

Выступления заканчивались поздно, но в его распоряжении оставалась почти вся ночь до следующего вечера. Клара водила его по самым модным тусовкам, роскошным ресторанам и закрытым клубам. Рудольф с головой окунулся в богемную жизнь французской столицы.

Клара искренне увлеклась импозантным русским и в день отлета труппы в Лондон примчалась провожать его в аэропорт. Нуреев вылетел к ней из толпы, белый как полотно, с перекошенным от страха лицом: «Клара, меня отзывают в Москву! Это конец! Мне запретят танцевать в Кировском и сошлют обратно в Уфу. Прощай навсегда, моя жизнь кончена!»

Последовавшая далее сцена быстро стала легендой. Все выглядело как отлично срежиссированный спектакль. Перед самой посадкой в самолет директор театра отвел Нуреева в сторону. Он сообщил, что планы внезапно поменялись.

Труппа летит в Лондон, а Рудольфу нужно срочно вернуться в Москву. Якобы заболела его мать, к тому же его ждет ответственное выступление перед членами Политбюро и лично товарищем Хрущевым.

В нескольких шагах от них сидели молчаливые крепкие парни в одинаковых серых костюмах. Балерины рыдали, заверяя начальство, что недоразумение вот-вот разрешится — ведь Рудик самый настоящий советский человек! Нуреев же лихорадочно прокручивал в голове возможные варианты расправы.

За парижских друзей, за ночи с Кларой, за отказ посетить музей-квартиру Ленина, за неприличный жест в адрес товарища Стрижевского — за все придется держать ответ. Рудольф живо представил себя на нарах где-нибудь в мордовских лагерях.

Капитан КГБ не учел лишь одного — искренней симпатии Клары Сент к опальному танцовщику. Ну и традиционных антикоммунистических настроений французской полиции, которую возглавлял потомок белогвардейца. Одно крепкое объятие, страстный поцелуй сквозь слезы и прерывистый шепот: «Ты готов остаться во Франции?» — «Да!»

Пока Клара в панике металась в поисках представителей власти, Нуреев уже почувствовал на плече тяжелую руку директора театра. Но тут он увидел приближающихся полицейских и взмыл ввысь в фантастическом прыжке, позже названном газетчиками «прыжком к свободе».

Люди Стрижевского попытались схватить беглеца, но французские полицейские твердо заявили: «Здесь вам не СССР!»

Грандиозный скандал мгновенно стал достоянием мировой прессы. Первый невозвращенец из артистической элиты СССР! Каждое издание мечтало заполучить сенсационное интервью. О лучшей рекламе Нуреев не мог и мечтать.

Потом было все то, о чем и помыслить не мог ни один советский артист. Роскошные особняки в Лондоне и Монако. Двенадцатикомнатные апартаменты в Нью-Йорке. Квартира с видом на Эйфелеву башню. Личный остров в океане и родовой замок во Франции. Многомиллионные счета в лучших банках мира. Бесценные коллекции живописи, антиквариата, старинного оружия и редких книг.

А на родине тем временем писали, как Нуреева освистывают профсоюзные активисты и как его мать со стыда отказалась от подаренного сыном цветного телевизора. Ленинградский суд заочно приговорил беглеца к семи годам лагерей. Советский атташе по культуре, встретив Рудольфа на приеме, от души врезал ему в челюсть.

Нуреев купался в роскоши и славе. Деньги и красивые вещи были для него чрезвычайно важны. Он любил жить на широкую ногу, но при этом слыл невероятным скрягой. Друзья потешались, что Рудик никогда не доставал кошелек в ресторане и вечно ездил за чужой счет. Впрочем, главным для него всегда оставался балет.

На Западе Нурееву открылись поистине безграничные возможности. Он танцевал с лучшими труппами мира, ставил собственные шоу, выбирал себе партнеров и педагогов. Гонорары его росли как на дрожжах. Нуреев превратился в настоящую легенду мирового балета и самого высокооплачиваемого танцовщика своего времени.

Его разрывали на части лучшие театры от Нью-Йорка до Токио. Он не вылезал из гастролей, репетировал сутками напролет до полного изнеможения. На сон времени почти не оставалось. В самолетах Рудольф изучал искусство, историю, языки.

После спектаклей мчался на выставки, премьеры, концерты. За один вечер он умудрялся побывать в четырех-пяти местах. Ему было интересно абсолютно все.

Балетные фанаты жаждали узнать про своего кумира как можно больше. И действительно многое знали. Нуреев — это блистательная Марго Фонтейн, звезда Королевского балета, обретшая рядом с ним вторую молодость.

Это толпы влиятельных поклонников из мира политики, бизнеса и шоу-бизнеса. Жаклин Кеннеди, Ротшильды, Нино Ананиашвили, сестра иранского шаха и греческий миллиардер Ниархос почитали за честь дружить с ним.

Имя Нуреева прочно ассоциировалось с бесчисленными романами. Вплоть до последних лет жизни его считали одним из главных сердцеедов эпохи. Но истинную личную жизнь Рудольфа знали лишь самые близкие друзья.

Лишь оказавшись на Западе, Нуреев осознал, что женщины его совершенно не привлекают. Больше всего на свете он любил балет. А вот идеалом мужчины для него был Эрик Брун — датский танцовщик с внешностью античного бога и телом Аполлона. Он покорил Рудольфа безупречными манерами, аристократизмом и филигранной техникой танца.

Их первая встреча была полна неловкого напряжения. Обсуждение совместной работы, холодные пустые фразы. Но стоило им остаться наедине за чашкой кофе, как повисли странные паузы и многозначительные взгляды.

В светло-голубых глазах Бруна отражалось смятение. Он чувствовал, что с ним происходит нечто совершенно новое и пугающее. И боялся признаться себе в истинной природе своих чувств.

Вскоре Нуреев поселился в доме семьи Брун. Их роман развивался стремительно. Мать Эрика быстро обо всем догадалась и однажды закатила жуткую истерику. А наутро ее нашли без признаков жизни — не выдержало сердце.

В танце Рудольф заметно превосходил своего датского партнера. Эрик невольно отошел на второй план, оказавшись в тени безудержного таланта и славы Нуреева. Их отношения становились все более напряженными и болезненными.

Они сходились и расходились, заводили романы на стороне. А потом у Эрика обнаружили рак, который врачи проглядели. Незадолго до ухода он сказал Рудольфу, что тот разрушает все, к чему прикасается. Нуреев тяжело переживал разрыв и с головой ушел в безумную карусель мимолетных интрижек с юношами из спец-клубов.

Он относился к ним как к красивым вещам, не придавая этой стороне жизни особого значения. Куда важнее были спектакли, гастроли, новые постановки. Ну и парочка смазливых мальчиков на закуску, чтобы снять напряжение бурного дня. Когда Нуреева сравнивали с Калигулой, он лишь загадочно улыбался.

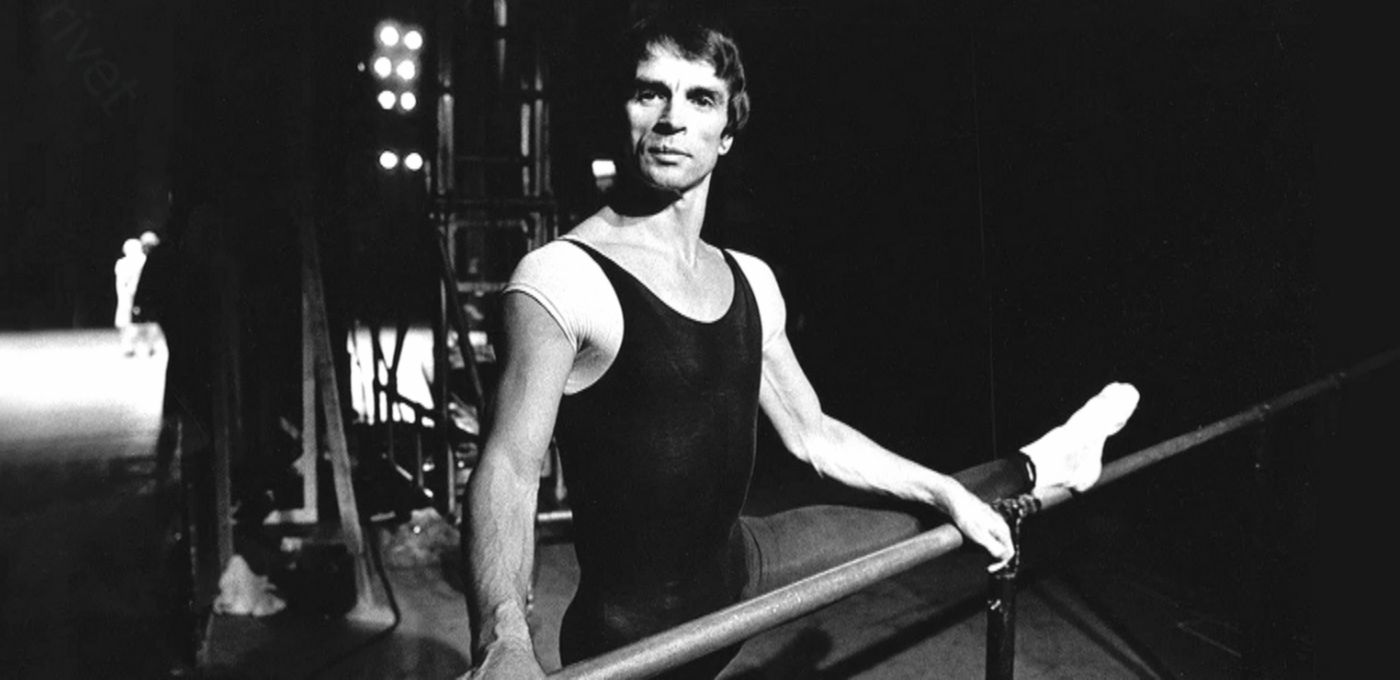

Рудольф выкладывался на сцене до последней капли пота. Он танцевал с сорокаградусной температурой, когда от жара, казалось, вот-вот взорвется. Выступал со сломанными пальцами, растянутыми связками, разбитыми в кровь ступнями. Боль он научился попросту не замечать.

Зрители боготворили его, не подозревая, какую цену Нуреев платит за свой немыслимый взлет. Бесконечные переезды, изматывающие спектакли, полное одиночество. Он сам отказался от простых человеческих радостей ради сияния славы. И, похоже, заключил сделку с дьяволом. Иначе и не скажешь.

Рудольф посвятил всего себя балету. А взамен решил, что ему дозволено абсолютно все. Кто бы мог подумать, что судьба так жестоко обманет его?

Известие о диагнозе Нуреев воспринял с усмешкой. Он заявил, что татарину не пристало сдаваться без боя. Мол, посмотрим еще, кто кого — он эту заразу или она его. Распорядок жизни Рудольфа ничуть не изменился.

Бешеный ритм гастролей и спектаклей сохранялся до последнего. Публика встречала и провожала его овациями, а он из последних сил выползал на сцену, пока держали ноги.

Под занавес карьеры Нурееву приходилось выступать в богом забытых городишках на задворках Европы и Штатов. Убогие непривлекательные залы, нищая публика, разгромные рецензии в газетах.

Критики злорадно писали о печальных руинах былого величия. Зрители шикали и кидались к выходу. А он снова и снова упрямо выходил к рампе — до тех пор, пока мог хоть как-то двигаться.

Один провинциальный адвокатишка даже подал на Нуреева в суд. Потребовал компенсацию за испорченный семейный вечер и моральный ущерб. Мол, знаменитый танцовщик не оправдал их ожиданий. Тогда-то Рудольф и понял, что пора уходить.

Ненадолго он все же вернулся в Россию — проведать угасающую мать. Перестройка и оттепель в отношениях с Западом сотворили чудо. Нурееву выправили краткосрочную визу на родину. Правда, власти не знали, что он смертельно болен.

Уфа встретила его ободранными обоями в цветочек, обрюзгшими лицами постаревших сестер и неуютной теснотой родительской квартиры. На кухонном столе дымилась початая бутылка водки в окружении нехитрой закуски. А в комнате на продавленной кровати лежала иссохшая старушка с желтым морщинистым лицом.

Мать не узнавала сына. Она лишь молча смотрела на него потухшими глазами, и он не мог понять — видит ли она его, простила ли? Ни единого слова, ни жеста, ни вздоха. Рудольф тихо поднялся и вышел прочь. Оказалось, возвращаться было некуда и не к кому. Ни в России, ни во Франции его уже никто не ждал.

Оставив сцену, он увлекся дирижированием. За несколько месяцев освоил то, на что у других уходили годы. Нуреев выглядел бодрым и жизнерадостным. Но друзья знали — при виде играющих в парке детей его накрывает тоска. Рудольф чувствовал, что жизнь прошла впустую. Он не мог уйти, не оставив после себя ничего.

Страх забвения и неутолимая жажда отцовства привели его к странной идее. Незадолго до последней госпитализации он сделал предложение своему ученику и протеже Шарлю Жюду. Нуреев мечтал, чтобы жена Шарля родила ребенка от его семени.

Они могли бы воспитывать его все вместе — как одна большая дружная семья. Рудольф в красках расписывал их будущий быт в роскошном замке в Бретани. Но врачи предупредили о высоком риске передачи ВИЧ младенцу. Это так напугало супругу Жюда, что пришлось отказаться от безумного плана.

Близился финал. Организм Нуреева стремительно сдавал. Пилюли, капельницы, заботливый уход сестер и сиделок не могли остановить разрушительный процесс. Сознание Рудольфа путалось, он все больше погружался в туманную дымку видений и снов.

В беспамятстве он снова выходил на сцену Парижской Оперы. Софиты слепили глаза, оркестр бравурно грянул вступление. Рука в руке с Марго Фонтейн, он порывисто рванулся вперед под гром аплодисментов.

Потом замелькали картинки далекого детства — сияющий купол Исаакиевского собора, фасад Кировского театра, лица ленинградских друзей, букет поклонницы в его первый сольный выход. И наконец — теплые любящие руки матери. Господи, как же он по ним истосковался!

Губы Нуреева дрогнули. Сиделка склонилась к самому его лицу, силясь разобрать еле слышный шепот. Из последних сил он выдохнул: «Где мама? Пусть разотрет мне грудь гусиным жиром».