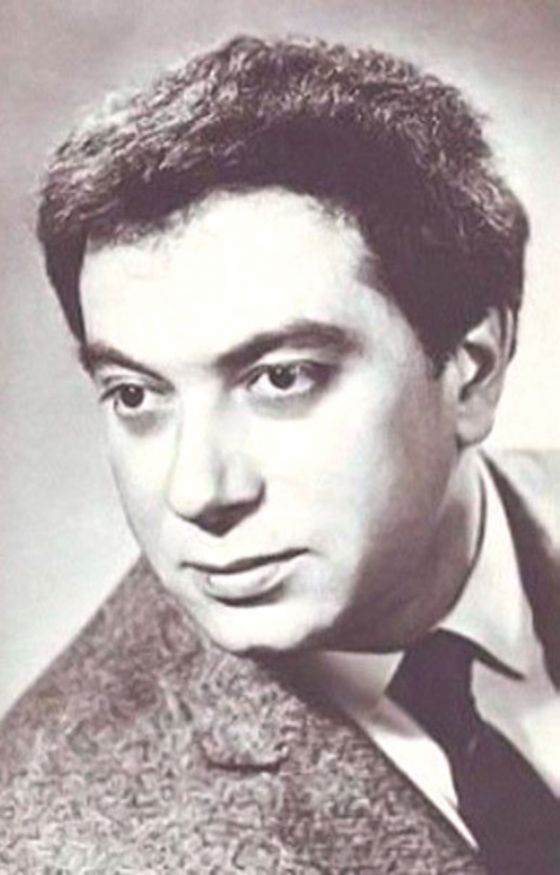

93 года назад, 28 ноября 1932 года, родился актер Зиновий Высоковский, больше известный как «пан Зюзя» (1932-2009)

*

Зиновий Высоковский много лет блистал на сцене театра Сатиры. Там же «от и до» придумал для «Кабачка «13 стульев» своего «пана Зюзю», затем Люлька из «тимирязиського» вытрезвителя и сам писал для себя монологи.

Его «перу» принадлежит знаменитый «космический анекдот»: «Все системы корабля работают нормально… ботают нормально…. ботают нормально…», а также ставшая крылатой фраза: «Детство моего поколения оборвано войной, а старость – перестройкой».

А сколько он оставил после себя фантастических историй «из своей жизни», театральных легенд и баек – диву даешься. Чего стоит, например, одна из самых известных, похожая на анекдот, — о гастролях театра Сатиры в Западной группе наших войск в Польше в середине 1970-х.

Помните?

«Поздно ночью автобус прибыл в Свиноустье. Нас встречает молодой капитан с фонариком. Первым из автобуса выходит Анатолий Папанов. Капитан направляет на него фонарик и говорит: «Ешь твою мать… Волк!» За ним выхожу я. Он говорит: «Ешь твою мать… Пан Зюзя!»

За мной выходит Татьяна Ивановна Пельтцер. Совершенно обалдевший капитан криком кричит: «Ой! Мать вашу всех!!! Кого я вижу?! Бабушка Пизднер!» Помню, Татьяна Ивановна открыла рот (а она была завзятой матерщинницей), — и капитана потом еле откачали нашатырным спиртом».

Было ли это в реальности? Лично меня Зиновий Моисеевич уверял, что все это чистейшая правда. Которую, увы, сегодня подтвердить или опровергнуть невозможно. Советские войска покинули Свиноустье в декабре 1992 года. И где теперь искать того «молодого капитана»?

*

В день рождения легендарного артиста предлагаю еще несколько занятных историй, рассказанных им.

«ЧУТЬ НЕ РАЗВАЛИЛ СОВЕТСКИЙ КОСМОС»

— Зиновий Моисеевич, вы родились в Таганроге, а такое ощущение, что вы – одессит…

— Так Таганрог – тоже южный приморский город. Знаете, когда меня спрашивают: «Как вы стали зайцеедом, зайцеведом и зайцелюбом паном Зюзей или «Люльком Советского Союза?» — я говорю: «Это очень просто. Это надо родиться в Таганроге, окончить школу имени А. П. Чехова с золотой медалью, потом там же радиотехнический институт, потом в Москве с отличием лучшее в мире театральное училище имени Щукина и после него семь лет проработать в грандиозном Театре миниатюр под руководством Владимира Полякова».

— К этим вехам вашей биографии мы обязательно вернемся. Что вспоминается из детства?

— Я с рождения знал, что буду только артистом, шутом, клоуном. Откуда это взялось – я не знаю. Время было тяжелое – не до смеха. Когда началась война, мне было 8 лет. В октябре 1941 года нас последним эшелоном эвакуировали в Грузию, и я запомнил на всю жизнь, как над нами кружили «мессершмитты» и в вагонах плакали дети.

А потом в Тбилиси, где проходило мое беспризорное, оборванное войной, голодное детство, мы с оравой эвакуированных мальчишек, пели на базарах, воровали яблоки и айву с прилавков… В общем, по Высоцкому: «Я рос как вся дворовая шпана, мы пили водку, пели песни ночью…» Правда, в Тбилисском ТЮЗе я увидел первый спектакль в моей жизни – «Финист – ясный сокол», и долго был под впечатлением…

Потом я вернулся в Таганрог и неожиданно для всех окончил школу с золотой медалью. И тогда я решил поехать в Москву поступать в театральное училище.

Помню, узнав об этом, мой папа, главный бухгалтер кирпичного завода в Таганроге, тяжело вздохнув, сказал маме: «Ребенок с золотой медалью уходит в босяки. И откуда это у него? В нашей семье никогда не было ни босяков, ни шаромыжников, ни артистов». Тем не менее, я приехал в столицу…

— Где жили?

— «Остановился» я прямо на Курском вокзале, ведь в Москве у меня ни родных, ни знакомых не было. Ночевал там на лавочке… Поскольку золотая медаль давала мне право сдавать только творческий конкурс, я успешно прошел прослушивание. Причем решение принимал лично легендарный Борис Евгеньевич Захава – первый ректор Щукинского училища и любимый ученик Вахтангова. Прослушав меня, он написал записку: «Считаю возможным Высоковского зачислить немедленно». Это было в июне 1952-го. Я был на седьмом небе от счастья. Вернулся в Таганрог героем.

Однако через два месяца пришла телеграмма из Главного управления учебных заведений – мою кандидатуру не утвердили.

— Почему?

— Причина выяснилась позже: как раз тогда в Москве начало раскручиваться «дело врачей» и «лицам с сомнительной пятой графой» перекрыли кислород. Самое анекдотичное было то, что в том же году меня без проблем приняли в радиотехнический институт…

— В чем «анекдотичность»?

— Институт был закрытый. То есть учиться в открытом театральном вузе мне не разрешили, а в совершенно закрытый радиотехнический — взяли. Кстати, я его окончил и даже год проработал на космос. Пока не понял, что чем быстрее «из космоса» уйду, тем значительнее будет мой вклад в его освоение.

Только через пять лет, в 1957-ом, будучи дипломированным инженером по автоматике и космической телемеханике, я снова поехал в Москву в «Щуку» — к великому Захаве, который, увидев меня, молвил: «Рад, что вы пришли, я вас все это время ждал».

ЭТУШ И ВОЕНРУК СОБАЧКИН

— Курс у вас был уникальный – первый и единственный выпущенный педагогом Владимиром Этушем. С вами учились Александр Збруев, Людмила Максакова, Александр Белявский, Вениамин Смехов, Иван Бортник, Юрий Авшаров…

— У нас был действительно хороший, нормальный и, не побоюсь этого слова, пьющий курс. И надо признать: Владимир Абрамович потратил очень много сил, энергии, здоровья, крови, чтобы превратить нас в тех, кем в большинстве своем мы и стали.

— Этуш рассказывал, что как-то поднял тост: «Я всегда готов поднять бокал «белого» за то «красное», что было выпито из меня студентами за столько лет моего преподавания в Щуке».

— Кстати, он мог и выпить с нами, никогда не ханжил. Но всегда требовал от нас прежде всего уважения к профессии, не терпел разгильдяйства. И очень многих студентов, из которых, как он понял, не получится профессионалов, он просто после первого курса выгнал. А в целом, Владимир Абрамович, конечно, нас любил.

На этот счет расскажу один яркий эпизод. В «Щуке» была военная кафедра, и летом после третьего курса нас, студентов, отправили на военные сборы в Алабино, в дивизию имени Дзержинского. В столовой училища наши однокурсницы устроили нам настоящие проводы, на которых водки «бравыми солдатами» было выпито немерено. Напоследок наш хор начал петь: «Как родная меня мать провожала…» «Испортил» песню военрук полковник Собачкин. Застукав нас на месте преступления, он скомандовал: «Стоять!!! Смирно!!! Высоковский, собрать бутылки!!!» А там штук десять уже было пустых…

И тут совершенно неожиданно появляется Владимир Абрамович. Выслушав доклад Собачкина о том, что «группа пьяниц из вверенного вам курса напилась в доску» (а в это время пустые бутылки падали из моих рук и с громким звоном разбивались вдребезги), Этуш спросил: «А далеко ли до Алабино?» «Три с половиной часа езды на грузовике», — доложил военрук. В мертвой тишине Этуш выдержал паузу и сказал: «Ну что ж, за это время они как раз и протрезвеют. Я вам за это ручаюсь». И посмотрел на нас так, что все мы тут же, на месте, протрезвели…

Между прочим, много лет спустя, в середине 1980-х, я выпустил в Театре эстрады свой моноспектакль «Пятая сторона света». И мой учитель Владимир Этуш пришел на него и потом на программке написал: «Зяме! Ученику, вот-вот и превосшедшему учителя. С любовью и уважением. Ваш Вл. Этуш».

«МОЙ КУМИР – АРКАДИЙ РАЙКИН»

— Вы сказали, что с детства хотели стать «только артистом, шутом, клоуном». У вас были актеры-кумиры?

— Только один и сразу на всю жизнь. Я всю жизнь мечтал походить на Аркадия Райкина. Не подражать, не копировать, а именно походить. В меру отпущенного… Я впервые попал на его концерт сразу после войны – в эвакуации. Аркадий Исаакович приехал на гастроли в Тбилиси, и родители взяли меня с собой. Именно тогда я интуитивно понял: это то, к чему я хочу стремиться.

— Повезло общаться с Аркадием Исааковичем?

— Заочно я его знал очень хорошо. Во-первых, следил за его выступлениями. К тому же после окончания училища я пошел работать в Театр миниатюр к Владимиру Полякову, который до 1959 года писал тексты почти всех спектаклей и монологов для Райкина. Тогда ходила эпиграмма:

«Содружества не видел я такого

Ни вблизи, ни вдалеке.

Что на уме у Полякова, —

У Райкина на языке».

Потом они по неизвестным для меня причинам поссорились, их пути разошлись. Но, несмотря на то, что созданный Поляковым Театр миниатюр как бы напрямую конкурировал с Райкиным, они оба относились друг к другу с огромным пиететом, и я, расспрашивая о прежней их дружбе, слышал только хорошее. Поляков рассказывал, что Райкин хранил записку, написанную рукой Сталина: «Дорогой Аркадий Исаакович! В связи с чрезвычайной занятостью приехать на ваш спектакль не могу. Иосиф Сталин».

Лично с Аркадием Исааковичем меня в 1964 году познакомил мой друг, актер Вахтанговского театра Юрий Яковлев, который в ту пору был его зятем. Мы с Юрой вместе ехали «Стрелой» на съемки фильма «Друзья и годы», а Райкин этим же поездом возвращался с гастролей в Ленинград. Мы очень тепло пообщались… И потом много раз я встречался с Райкиным в концертах.

Однажды, в 1976 году, после какого-то полузакрытого правительственного концерта, где мой «Люлек» прошел на ура, он даже меня спросил: «Чего вы торчите в этом театре Сатиры? Идите ко мне». В тот вечер я попросил у Райкина его фотографию с автографом и вскоре ее получил. Там было написано: «Зямочке, моему собрату, с симпатией. 17 октября 1976 года». Тогда я понял, что «коронован».

А знаете, что больше всего меня поражало в Райкине? Его постоянное «состояние шика», его отношение к делу. Я видел, как он волновался перед выходом, как у него дрожали руки. Видел, как в антракте костюмерши выжимали его рубашки, но зрители этого, разумеется, не замечали.

Каждый думал, что это пустяки, раз плюнуть. Поэтому и было столько подражателей, пародистов, юмористов, которые косили и до сих пор косят под него. Но, как говорится, кишка тонка…

Еще я запомнил, как однажды он процитировал мне Станислава Ежи Леца: «Только не надо путать музу легкого жанра с музой легкого поведения».

«ТЕАТР — РАСФОРМИРОВАН. ДИРЕКТОР – РАССТРЕЛЯН»

— Итак, вашим первым местом работы стал московский Театр миниатюр.

— Да, это было в 1961 году, театр находился в саду «Эрмитаж». А человеком, который стал моим вторым отцом, – был художественный руководитель этого театра, мэтр эстрады, один из авторов сценария прославленной комедии «Карнавальная ночь» знаменитый писатель-сатирик Владимир Поляков, о котором я упоминал. Вот он собрал нас, молодых и талантливых, нянчился с нами, любил, как любят детей в семье.

Поляков был остроумнейший человек с абсолютным чувством юмора. Я спрашивал: «Владимир Соломонович, зачем нужно обязательно регистрироваться в ЗАГСе?» Он отвечал: «Вот вы, Зямочка, любите водку, а я люблю ЗАГС». У Полякова было хобби — он женился. Он строил для всех своих жен квартиры, а потом их им оставлял. Про Полякова по Москве ходила байка Никиты Богословского: «Давно вы видели Полякова?» «Три жены тому назад». Помню, на мое новоселье он принес и повесил огромный плакат с надписью: «Коммунизм – это Советская власть плюс миниатюризация всей страны!»

Я до сих пор храню все его юморные приказы, записки, обращения к труппе, поздравительные стихи, которые он писал на всем, что было под рукой. Чувство юмора у него было просто феноменальное. Он обожал отсебятину, ненавидел казенщину, расцветал в спорах и самозабвенно скандалил.

Еще он по праву принадлежал к элите московской и ленинградской интеллигенции того времени и мог позволить себе шить костюмы у лучшего портного всех времен и народов — великого портного Исаака Шафрана. Утесов, Менакер, Райкин, Поляков ездили к нему на примерки в Ригу. О Шафране рассказывали легенды.

— Расскажите хотя бы одну.

— Однажды секретарь райкома Василий Иванович Шандыбайлов пришел к нему шить костюм. «Я хочу, — сказал Шандыбайлов, — чтобы под плечами было много ваты, рукава чтоб были длинными, чтоб ширина брюк закрывала туфли, с обшлагами…И еще хочу, чтоб все это было готово хотя бы через месяц». «Через месяц?! — обиженно молвил Шафран. — Вы с ума сошли! Через месяц!!! Завтра заберете это говно!!!»

А вот костюм для Аркадия Райкина он шил целый месяц. Приехав в Ригу на последнюю примерку, Аркадий Исаакович не выдержал: «Бог сотворил мир за 7 дней, а вы мне месяц шьете брюки!» «Так вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки!», — невозмутимо ответил Шафран.

Еще о Полякове… Вспомнил, как после гастролей Театра миниатюр в Севастополе Полякову передали письмо начальника Дома офицеров Севастополя полковника Выхристюка, направленное им в редакцию газеты «Советская культура». Выхристюк обвинял театр в пошлости, в издевательстве над советской действительностью и требовал незамедлительно принять меры. Не раздумывая, Поляков отправил и в Севастополь и в «Совкультуру» телеграммы следующего содержания: «Театр расформирован. Артисты разжалованы. Директор расстрелян. Демобилизованный Поляков».

Он юморил даже в своем завещании: завещал развеять его прах в саду «Эрмитаж» под марш Богословского из спектакля «О, Маргарита!» И приписал: «Я не хочу иметь свою могилу. Пусть будет как будто я жив, но только временно меня нет. А все, что у меня есть, я завещаю своей жене… разумеется, последней…»

*

*

*

«А Я ВСЕ ПОМНЮ – Я БЫЛ НЕ ПЬЯНЫЙ»

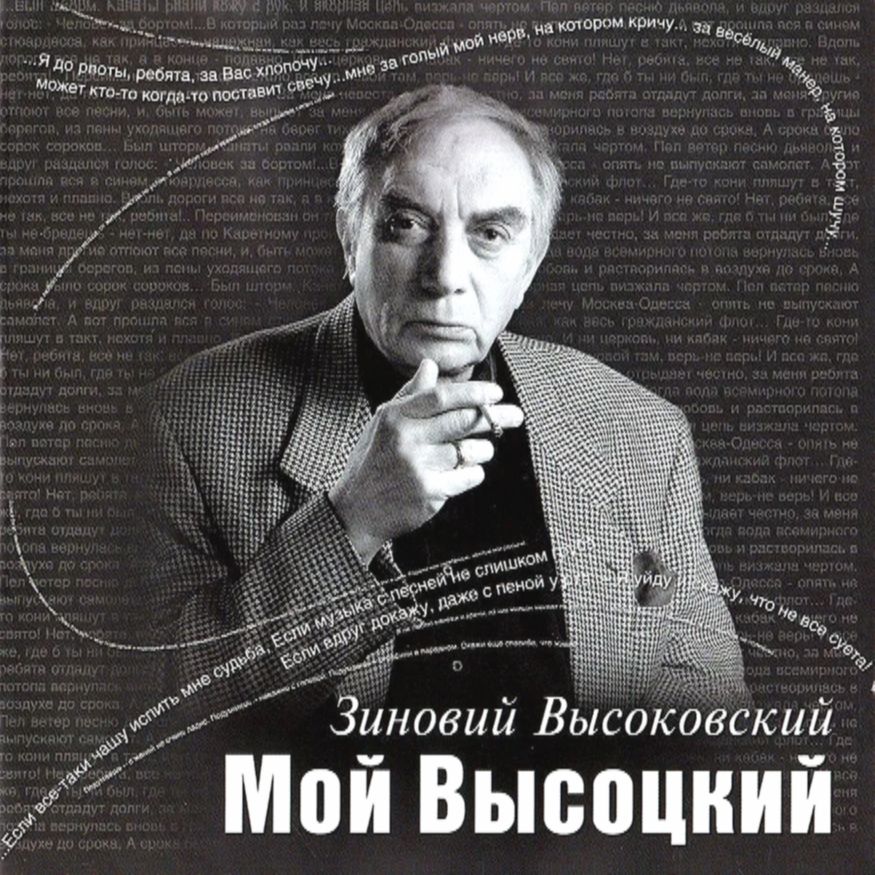

— Если не ошибаюсь, вы ведь в Театре миниатюр познакомились и подружились с Владимиром Высоцким?

— Я то ли где-то прочел, то ли услышал по телевизору, сын Высоцкого Аркадий сказал: «В этой свистопляске воспоминаний я все жду, когда умрет последний «свидетель», и об отце перестанут говорить, а просто будут слушать его голос. Он все сам сказал…» Наверное, это правильно. Но что было, то было. Не знаю, как назвать наши отношения – дружба, не дружба. Как Володя говорил: «У нас одинаковый резус крови».

Уж толком не помню, при каких обстоятельствах, но познакомились мы в 1962 году, ведь наш театр находился рядом с Большим Каретным. В 1962 году Владимиру Высоцкому было 24 года, и никто не предполагал тогда, что именно он скажет от всех нас, за всех нас, про всех нас так, как никто другой.

А тогда у Володи было такое время, когда он находился между небом и землей. Мы ему говорили: «Если ты «завяжешь», мы уговорим Полякова взять тебя в театр». Володя поклялся кровью, и мы с театром поехали на гастроли в Свердловск. Есть его письма к жене, Люсе Абрамовой, где он писал: «Все кругом ходят пьяные, а мне скучно». И он не пил, держался.

Но в один прекрасный день не выдержал, спустился в ресторан (он назывался «Большой Урал») – и все… Я после репетиции зашел туда и вижу Володю с гитарой, а вокруг него гуляет весь «Большой Урал».

А Поляков был наивнейший человек. Если человек не приходил на репетицию, а потом, нетвердо стоя на ногах и едва ворочая языком, объяснял это визитом к врачу, он верил. А если ему шепнули, что артист был нетрезв, он сразу кричал: «Все! Домой! По шпалам!» Ему доложили, что Высоцкий «развязал». И тогда он взял клочок бумаги и написал: «Приказ №13/179. Отчислить Владимира Высоцкого за полное отсутствие юмора».

Кстати, этот клочок я до сих пор храню. Через много лет я его показал Володе, и Высоцкий сказал: «Поляков – святой человек». Время было такое, что если бы Поляков написал в приказе: «Уволить за появление в общественном месте в нетрезвом виде», трудовая книжка стала бы для Высоцкого «волчьим билетом». А это было бы пострашнее, чем «полное отсутствие юмора».

*

— Что еще вспоминается?

— Понимаете, так сложилось в моей жизни, что я имел счастье знать, общаться, пить, работать, слушать его вживую восемнадцать лет — до его смерти. И из всех замечательных людей, с которыми меня столкнула моя жизнь, моя профессия, из тех, кого я знал и знаю (а это огромное количество высокоталантливых замечательных людей), никто ни в какой степени не мог делать то, что делал Высоцкий, и поступать так, как поступал он. Он ведь работал как каторжный и гулял как Соловей-разбойник.

Высоцкий был разным человеком. И разных историй было много. Помню, в 1960-е годы мы с моей женой Любаней снимали углы. Вечное безденежье, вечное веселье, когда три рубля были каким-то верхом блаженства: можно было скинуться и купить водки, пельменей и созвать друзей. Раньше так и было: душа безмятежна, гости, веселье. Любаня — вечный борец с «этим» делом. «Хоть на столе «Московская», не бойся, Высоковская!»

И вот у моей жены — день рождения. Я копил со всех халтур, и купил ей белое летнее пальто с вензелем «Л.В.» — в ее честь. Мы посидели с ней вдвоем в ресторане «Арагви», отметили как надо… Выходим, а на улице заморосил дождь. Едем на такси, и видим, как из ресторана Дома актера выносят Володю. И Любаня – вечный борец с бутылками — вдруг говорит: «Останови машину!» Остановились, смотрю: Володю ведут какие-то люди, они приблизительно в таком же состоянии, как он. Они его поднимают — он падает, они его снова поднимают — он опять падает.

Честно скажу: для меня в те времена это было в порядке вещей… И я говорю жене: «Поехали, они сами разберутся!» А Любаня в этом новом белом пальто вышла, посадила Володю в машину, и мы поехали к нам. Проспались, потом опохмелились. После этого случая он испытывал к моей жене какое-то трогательное чувство, какую-то нежность, а мне говорил: «А ты ведь меня брать в машину не хотел — пальто белое испачкать боялся!» Даже через десять лет после того случая он припоминал мне это «белое пальто»… И пел: «А я все помню — я был не пьяный…»

В 1971 году мы – Володя с Мариной Влади и я со своей Любаней и нашей дочерью – на тихоокеанском лайнере «Шота Руставели» плавали по Черному морю. Марина — красивейшая женщина, великолепная актриса. Но даже самая гениальная актриса не сможет так сыграть…

— ?!

— Как в тот момент они любили друг друга! Так идет только любовь: слов не нужно, только взгляд — как они смотрят друг на друга. Я это видел своими глазами!

В тот период я «гулял по буфету», а Володя был в «завязке». Ночами бренчал в каюте и очень любил, чтобы вокруг были люди. И как-то раз я, «хорошо взятый», сказал ему ночью при всех: «Володя, тебя надо читать. Ты со своей гитарой забиваешь слова. А тебя надо читать!!!» Он говорит: «Ну почитай». Я прочел ему «Человек за бортом: «Был шторм, канаты рвали кожу с рук…» И т. д. Наступила пауза, и в этой паузе он улыбнулся и сказал: «Марина, меня читать может только Зяма».

*

«НАРОД ОБОЖАЛ «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»

— А как вы стали «паном Зюзей»?

— В Театр сатиры я пришел в 1967-ом (через год после появления «Кабачка»), и сразу же получил предложение занять один из тринадцати стульев. Я сам написал себе вступительный монолог «Неприспособленный» и придумал имя — Пан Зюзя. Почему «Зюзя»? Думаю, вы понимаете: во все времена нашему народу это слово говорило о многом.

«Кабачок» шел с 1966 по 1980 год. У нас была своя команда, в которой не всякий мог быть. Какие были герои?! Пан Директор, Пани Моника, Пан Гималайский, Пан Спортсмен, Пан Цыпа… В передачу, в которой высмеивались и строй, и наши советские замашки (только устами польских панов и паночек) приходили прекрасные актеры, но не задерживались, потому что у нас создалась своя, присущая только нам аура.

*

*

*

И вообще это была любимая передача всего советского народа, и, поверьте мне, она, кроме народа, никому не была нужна. Она столько лет продержалась только благодаря своей народности и заступничеству Леонида Ильича Брежнева, чья супруга была поклонницей «Кабачка». Ведь начальство – ни театральное, ни телевизионное — нас терпеть не могло.

— Почему?

— Популярность «Кабачка» была фантастической. И руководство Театра сатиры понимало, что таким образом мы приобретаем всесоюзную известность, становимся независимыми и самодостаточными. Кому это понравится?! А телевизионное начальство не любило нас, потому что мы не служили на ТВ и ему не подчинялись.

Поэтому руководитель Гостелерадио СССР — всесильный Лапин — искал повод, чтоб передачу закрыть. Ему это долго не удавалось, но вот в 1980-ом уже и Леонид Ильич не помог, и передачу прикрыли. Причем – тихо, тайно, без шума. Но я до сих пор считаю, что как раз такой передачи и сегодня на наших экранах не хватает.

ТРАГИЧЕСКИЙ АВГУСТ 1987 ГОДА

— Вы дружили со многими корифеями Театра сатиры – с Папановым, Мироновым, Татьяной Ивановной Пельтцер…

— С Анатолием Дмитриевичем Папановым я познакомился на съемках фильма «Живые и мертвые» в 1962 году. Снимая встречу наших героев — его генерала Серпилина и моего Мишки-фотокорреспондента, вся съемочная группа во главе с кинорежиссером Александром Борисовичем Столпером покатывалась со смеху. «Черт меня дернул утвердить на трагические роли двух клоунов. Одного из Театра миниатюр, а другого из Театра сатиры!», — сокрушался Столпер.

*

А потом мы стали партнерами по театру. Папанов мог все. Он валил залы от хохота в комедиях и заставлял плакать в драмах. Но более всего меня поражала в Папанове его деликатность и скромность. Толя не терпел только одного: наглости и амикошонства.

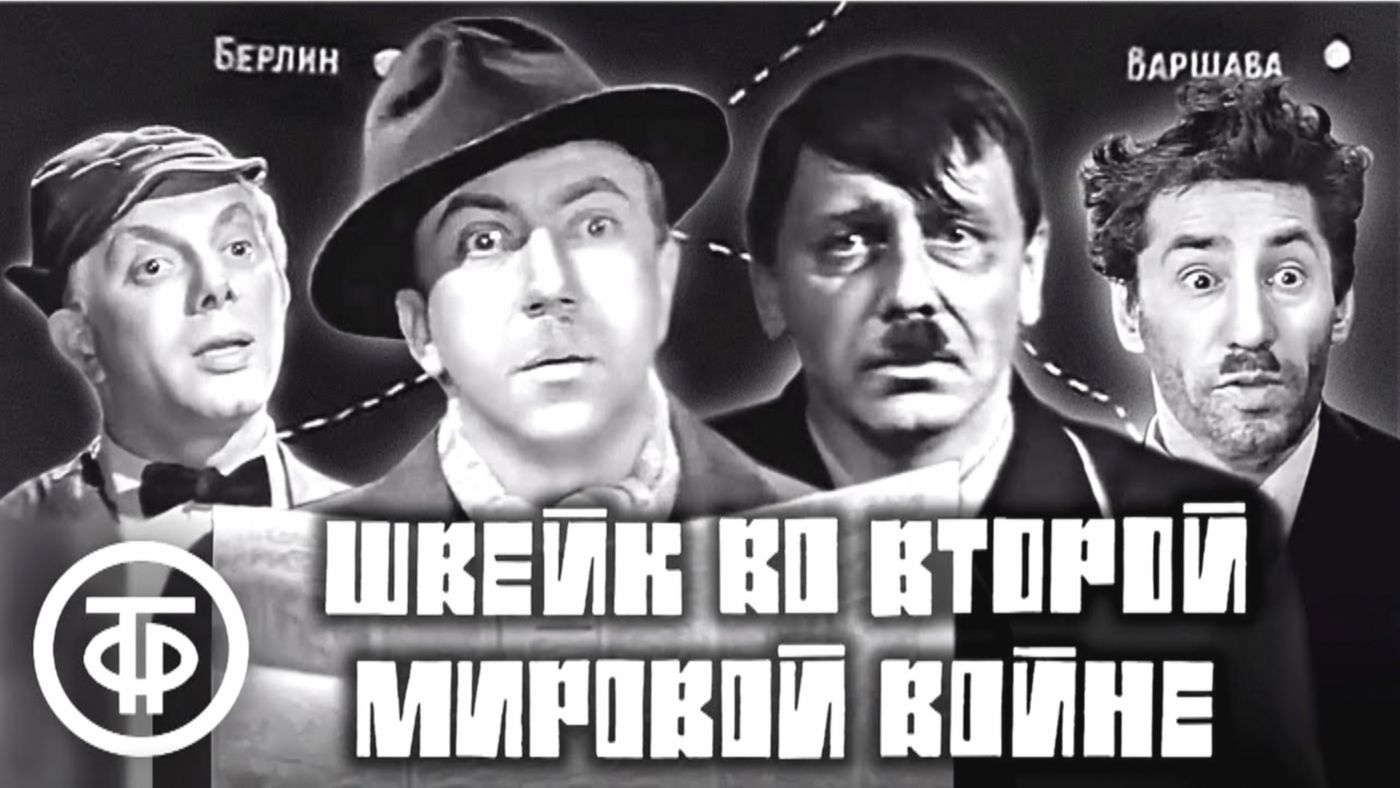

Расскажу одну показательную историю. В 1968 году Марк Захаров снял телевизионный фильм «Швейк на Второй мировой войне» по Бертольду Брехту. Я сыграл в нем Швейка, Анатолий Дмитриевич — Гитлера. Во время съемок мы с Папановым гримировались в одной комнате. И вот однажды, когда мы были уже почти загримированы, прибежал помреж и сказал, что нас хочет видеть близкий друг самого Леонида Ильича Брежнева.

В гримуборную без стука вошел такой днепропетровский «шмок» с фотографией, на которой Брежнев сидел, а «шмок» стоял, положа ему руку на плечо. «Ну и проститутка же ты, Папанов, — закричал «шмок» с порога. — Вчера комбриг Серпилин, а сегодня — Гитлер». Калейдоскоп в глазах Папанова перевернулся, и он тихо спросил: «А с Брежневым Леонидом Ильичом вы тоже на «ты»?» «А как ты думал, мы с ним ведра водки выпили!» «Но со мной вы не пили». «Не пил и не буду, потому что ты – проститутка…»

В следующее мгновение «шмок» получил ногой под зад и головой вылетел в дверь. Фотография Брежнева осталась на столе… Минут через пять в дверь тихо постучались, вошел «шмок», взял фотографию и сказал: «Дурак ты, Папанов, шуток не понимаешь». «Не понимаю, — грозно ответил Толя, — и никогда не пойму!» «Шмок» все понял, и его как ветром сдуло.

*

*

— Каким вам запомнилось трагическое лето 1987-го?

— В августе Театр сатиры гастролировал в Вильнюсе и в Риге. Папанов в свободные дни ездил в Москву на съемки фильма «Холодное лето 53-го года». Когда он не вернулся к назначенному спектаклю, и спектакль пришлось отменить, зная Толин характер, я сказал: «Значит, он умер». Мне хотелось ошибиться, но, сожалению, это оказалось правдой.

Главный режиссер театра (Валентин Плучек, — авт.) издал приказ, согласно которому гастроли театра не должны были прерываться ни на один день. Спектакли, где играл Папанов, заменили на творческие вечера Андрея Миронова. На похороны никого из нас не пустили… А десять дней спустя не стало и Андрея…

— Каким вы его запомнили?

— Блистательный артист, всенародный любимец… Мы познакомились еще в театральном училище в 1958 году. Мы с ним – «Щукины дети». Кстати, Андрей, будучи на курс младше, играл в нашем дипломном спектакле «Мещанин во дворянстве» – и это был единственный раз, когда в одном спектакле я играл главную роль – Журдена, а он выходил в эпизоде – в роли учителя музыки.

Больше всего меня в Андрюше поражало запредельное трудолюбие, колоссальная отдача и потрясающий шарм. А еще Андрей был до крайности щепетилен, всегда продумывал свои поступки и шаги. Помню, как он переживал, когда чуть не влип в одну неприятную криминальную историю.

— ?!

— У Миронова же была феноменальная популярность. И однажды группа махинаторов от эстрады уговорила его на три дня вылететь с концертами в Новосибирск в местный Театр оперы и балета. Никогда новосибирская опера не видела таких аншлагов. Все прошло великолепно. А через три месяца этих махинаторов отдали под суд, и Андрея вызвали в Новосибирск в качестве свидетеля. Его в это время надо было видеть… Он клял себя последними словами за доверчивость, нервничал, переживал. Конечно, выяснилось, что он ни каким «махинациям» отношения не имел. Перед ним извинились. Но, как говорится, осадок остался.

В марте 1987 года, за пять месяцев до смерти, Андрей выпустил спектакль по Салтыкову-Щедрину, в котором сам играл главную роль, а мне отдал одну из центральных – богача и гуляку Савву Семеныча Обтяжнова. На премьерной программке потом написал: Дорогой Зяма! Поздравляю тебя. Всегда счастлив быть вместе! Твой Андрей Миронов».

Мистика какая-то: в мае 1987-го Анатолий Папанов поставил в театре Сатиры свой первый и последний спектакль. Он назывался «Последние». Премьера состоялась только после его смерти. А последний режиссерский спектакль Андрюши Миронова – назывался «Тени»… Я рвался попрощаться с Андреем, просил и письменно, и устно. Мне было категорически отказано.

— Поэтому вскоре вы написали заявление об уходе и ушли по собственному желанию?

— Это так. После их ухода уже ничто в театре меня не удерживало…

*