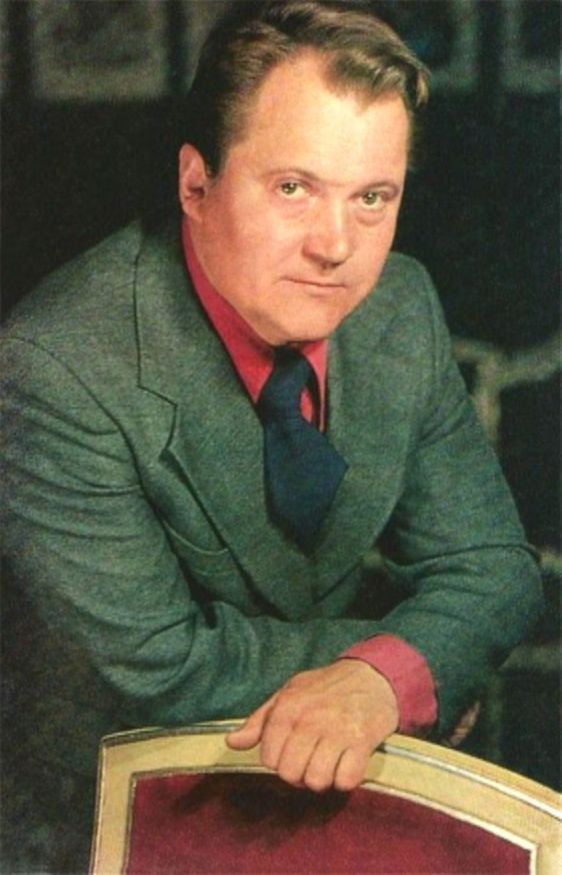

85 лет назад, 5 октября 1940 года, родился народный артист России Виктор Павлов (1940-2006)

*

У Виктора Павлова было редчайшее актерское качество. Он почти не играл главных героев, но стоило ему появиться на сцене или на экране, все внимание — ему.

Большой, самобытный актер, достойный более яркой судьбы, но проживший свою жизнь по «собственной правде». Если не было «любви», уходил из театров и со съемочной площадки, «посылал» по известному адресу зарвавшихся режиссеров и зазнавшихся коллег. Был закрытым человеком и верным другом. Себе цену знал, а народной любви и славы ему хватало.

«Витя реалистично оценивал свои силы, — как-то, уже после его смерти сказала о нем супруга актриса Татьяна Говорова. — Что нравилось, то играл, а мечтать об эпохальных ролях он не умел. И не ерзал перед «сильными мира сего» — давали работу, он за нее брался, а не звали — он и не докучал».

…С Виктором Павловичем я общался всего однажды — по телефону. От предложения сделать «большое откровенное интервью» он сразу отказался. «А что рассказывать? – сказал. – И зачем? Кому это нужно?»

Мы поговорили о его любимых голубях, футболе, чуть-чуть о его однокурснике Олеге Дале.

— А если редакция вам заплатит? — спросил я на всякий случай.

Услышав про деньги, Павлов добродушно рассмеялся. Было видно, что ему это неинтересно.

Примерно через год его не стало.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Родители Виктора Павлова – сибиряки, родом из Иркутска. По семейной легенде, когда мама, Лидия Никандровна, забеременела, она поставила мужу условие:

«Паша, обещаю: я рожу тебе мальчика. Но вези меня в Москву. Хочу, чтобы наш сын был москвичом».

Так семья Павловых перед самой войной оказалась в Москве.

Будущий актер появился на свет 5 октября 1940 года на Арбате. А все свое детство провел в районе Тишинской площади – недалеко от печально известной еще с дореволюционных времен барахолки, одного из главных злачных мест столицы.

Как годы спустя рассказывал Виктор Павлович, самое яркое его детское воспоминание — возвращение с фронта отца-танкиста, запах отцовской гимнастерки и счастливое лицо мамы… Несмотря на голод, холод и разруху, он свое детство считал счастливым.

«Наше поколение не было избалованным, — делился воспоминаниями актер. — Нам не покупали игрушек, мы сами делали самокаты, мячи из тряпок. Играли во дворе в футбол, в казаков-разбойников, лапту, в пристенок. У меня в крови это дворовое братство. Ну и, конечно, поскольку у нас во дворе все пацаны гоняли голубей, я тоже стал страстным голубятником. И остался им на всю жизнь».

Как и большинство мальчишек военного поколения, Витю в большей степени воспитывал двор, ведь родители с утра до вечера пропадали на работе. И соседство с криминальной Тишинкой, уличная блатная романтика тех лет, дружба со шпаной, это самое «дворовое братство» сделали свое дело: Павлов неплохо учился, но рос настоящим сорванцом – драчуном и хулиганом. Самой безобидной забавой было вместе с друзьями прорваться без билета в кино мимо напуганной билетерши. И в драках он себя не жалел. Однажды в серьезной потасовке ему сломали ушной хрящ – с тех пор правое ухо навсегда осталось чуть оттопыренным.

А вот впервые на сцене Виктор оказался случайно. Как-то в школьном спектакле, посвященном модной тогда в СССР теме угнетения американскими капиталистами негров, ему поручили сыграть… негритянку. Юноша отнесся к поручению творчески – раздобыл где-то женский парик с кудряшками, для достоверности вымазал свое лицо и руки гуталином. Увидев его в этом экстравагантном образе на сцене, зал «угорал» от смеха.

«Зрители так аплодировали!», — вспоминал свой «дебют» Павлов.

Но при этом он в детстве о сцене не мечтал и не собирался быть артистом. Более того, в седьмом классе вместе со своими дворовыми «корешами» Виктор «влип» в какую-то серьезную криминальную историю и едва не оказался на скамье подсудимых. Из школы его за этот проступок выгнали. Поэтому, чтобы получить аттестат, подросток пошел работать на завод учеником слесаря и параллельно учился в вечерней школе рабочей молодёжи.

И там случилось то, что перевернуло его жизнь. Виктор влюбился в девушку, которая занималась в драмкружке при Доме учителя на Тверской улице и мечтала стать актрисой. Наслушавшись ее «вкусных», восторженных рассказов о театре (а заодно, чтобы быть к ней поближе), Павлов начал за компанию ходить с ней на репетиции и со временем увлекся, начал играть главные роли…

Руководитель драмкружка актёр и режиссёр МХАТа Вадим Николаевич Богомолов, узнав, что один из его лучших учеников собирается поступать в Бауманское училище, воскликнул:

«Какая Бауманка, Виктор?! Ты же прирожденный артист!»

«ВИНОВНЫХ НЕТ, ВСЕ ЛЮДИ ПРАВЫ…»

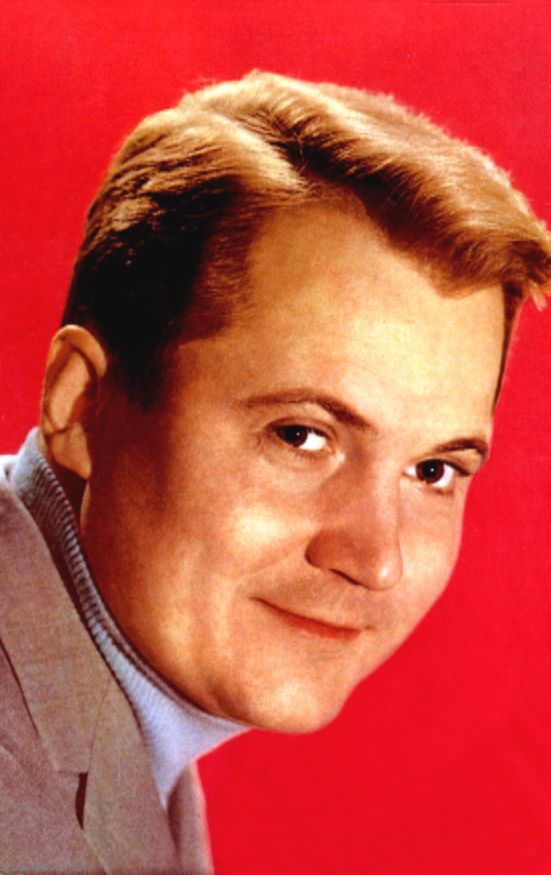

Богомолов оказался прав. В 1959 году Павлов поступал в Школу-студию МХАТ и в Щепкинское театральное училище, и, несмотря на огромный конкурс, в оба вуза был принят. Особенно волновался, когда сдавал экзамены в «Щепку» — ведь в приемной комиссии сидели легенды Малого театра — Вера Николаевна Пашенная и Николай Александрович Анненков.

«Я читал стихи Есенина и Северянина, которые были тогда запрещены, — вспоминал Виктор Павлович. — А я решил, что все равно прочитаю любимых поэтов. Помню, у Северянина читал:

«Шумите, вешние дубравы,

Расти, трава. Цвети, сирень.

Виновных нет, все люди правы

В такой благословенный день».

После таких слов я перекрестился. Все преподаватели просто замерли. Никто не осудил, никто. Больше всего я боялся, что Пашенная заметит мою лопоухость. Но, слава Богу, никто в приемной комиссии мое оттянутое ухо не заметил».

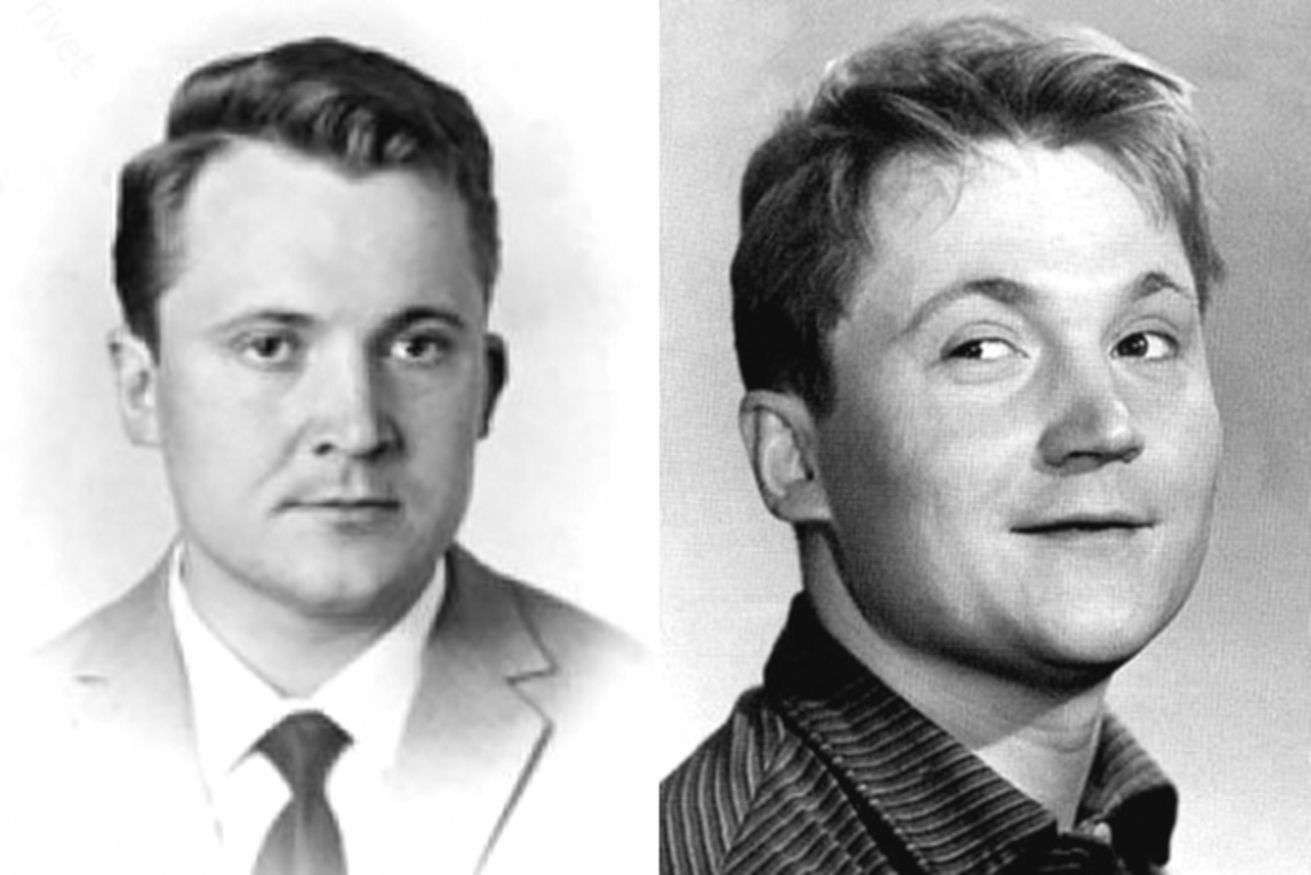

Свой выбор абитуриент Павлов остановил на «Щепке». И не прогадал — курс, набранный лауреатом трех Сталинских премий Николаем Анненковым, получился выдающимся – его однокашниками были Олег Даль, Михаил Кононов и Виталий Соломин. Этой четверке преподаватели прочили большое будущее – на занятиях и на сцене студенческого театра они заметно выделялись.

Там на последнем курсе произошла занятная история – Павлов сильно простудился и потерял голос. На носу был дипломный спектакль, а голос никак не восстанавливался. Даже встал вопрос об отчислении из училища. Он так испугался, что больше никогда не сможет говорить, что… пошел на курсы гримеров. Решил: «Если выгонят из артистов, хотя бы остаться при театре». Ведь свою жизнь без театра он уже не представлял. Но также внезапно голос вернулся.

А потом в дипломном спектакле курса Павлова и его друга Олега Даля увидела артистка «Современника» Алла Покровская. По словам Аллы Борисовны, она сразу поняла, что эти двое — «невысокий, крепенький русопятый Павлов и смешной, нескладный, но с аристократическими манерами Даль» идеально подходят для «Современника».

В те годы в этом молодом ефремовском театре была традиция: актеры сами ходили по театральным вузам и искали способных выпускников. Вот она и пригласила их на «вступительные туры».

Павлов и Даль показывались с отрывком из «Голого короля», были в ударе, и вся труппа (а тогда новичков принимали в коллектив голосованием) единогласно сказала «да».

*

*

*

«НЕДООБЩИПАННЫЙ ИНДЮК»

Так Виктор Павлов в 1963 году стал актером «Современника».

С одной стороны, это была редкая удача. Театр был на пике популярности, гремел своими острыми, смелыми, злободневными новаторскими постановками на всю страну. Чтобы попасть на спектакли, зрители занимали очередь в кассу с вечера и стояли всю ночь.

С другой, — несмотря на культивируемое худруком Олегом Ефремовым «актерское братство и равенство», как правило, главные роли играли отцы-основатели театра — сам Ефремов, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Виктор Сергачев, а молодежь в основном была на подхвате.

Да, Виктор Павлов выходил на сцену в лучших спектаклях – «Голый король», «Старшая сестра», «Вечно живые», «Белоснежка и семь гномов», однако роли ему доставались второстепенные. В лучшем случае — вводился вместо заболевших корифеев. За первый год – 12 таких вводов и ни одной «своей» самостоятельной работы. Разумеется, амбициозного актера это сильно тяготило.

«Я любил играть с Олегом Ефремовым, Татьяной Орловой, — вспоминал тот период Виктор Павлович. — Но все же я чувствовал себя в этом театре очень неуютно. В «Современнике» было немного зла, холода и обмана».

Павлов выдержал два сезона (Даль – три) и ушел в театр имени Ермоловой, где ему были рады. Он шикарно играл Биверса в спектакле «Время и семья Конвей» Дж. Б. Пристли, Дюпона-Дюфора в «Бале воров» Ж. Ануйя и Буланова в «Лесе» А. Н. Островского.

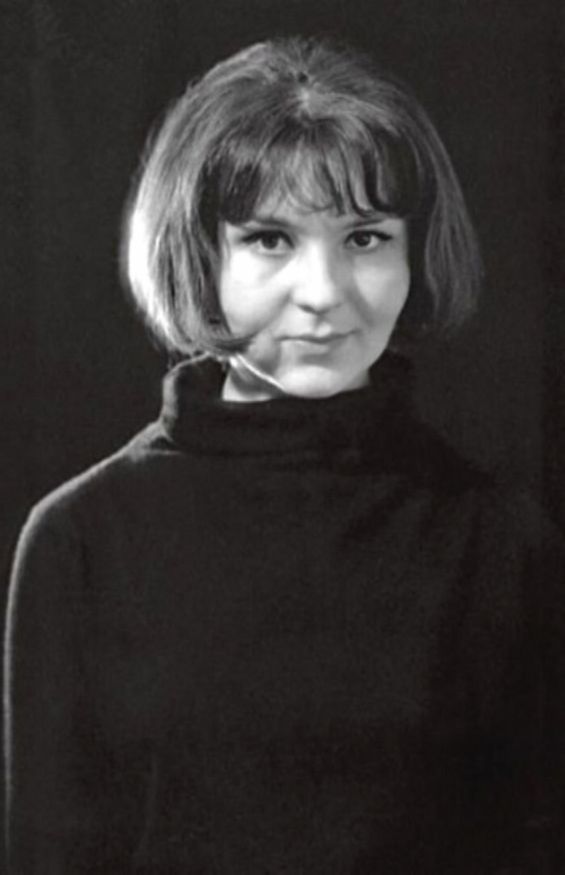

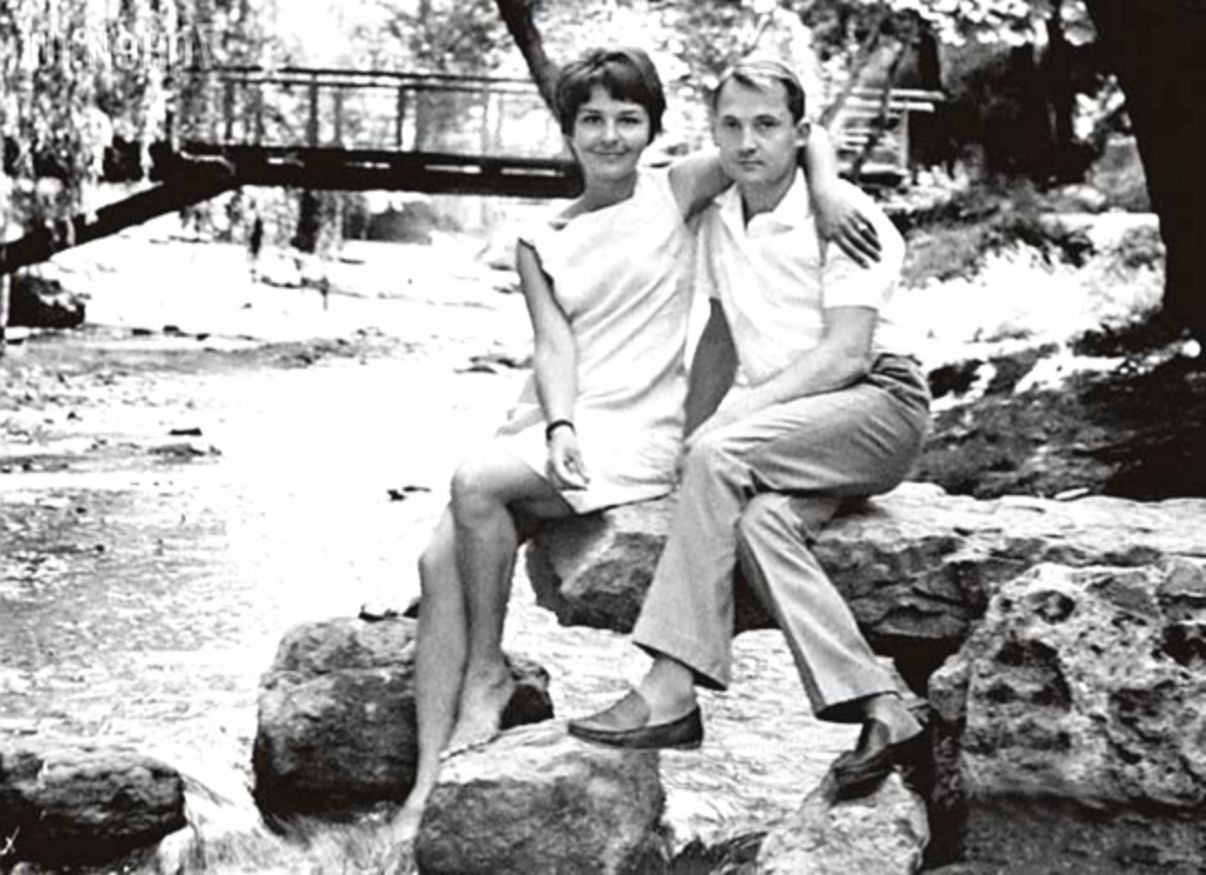

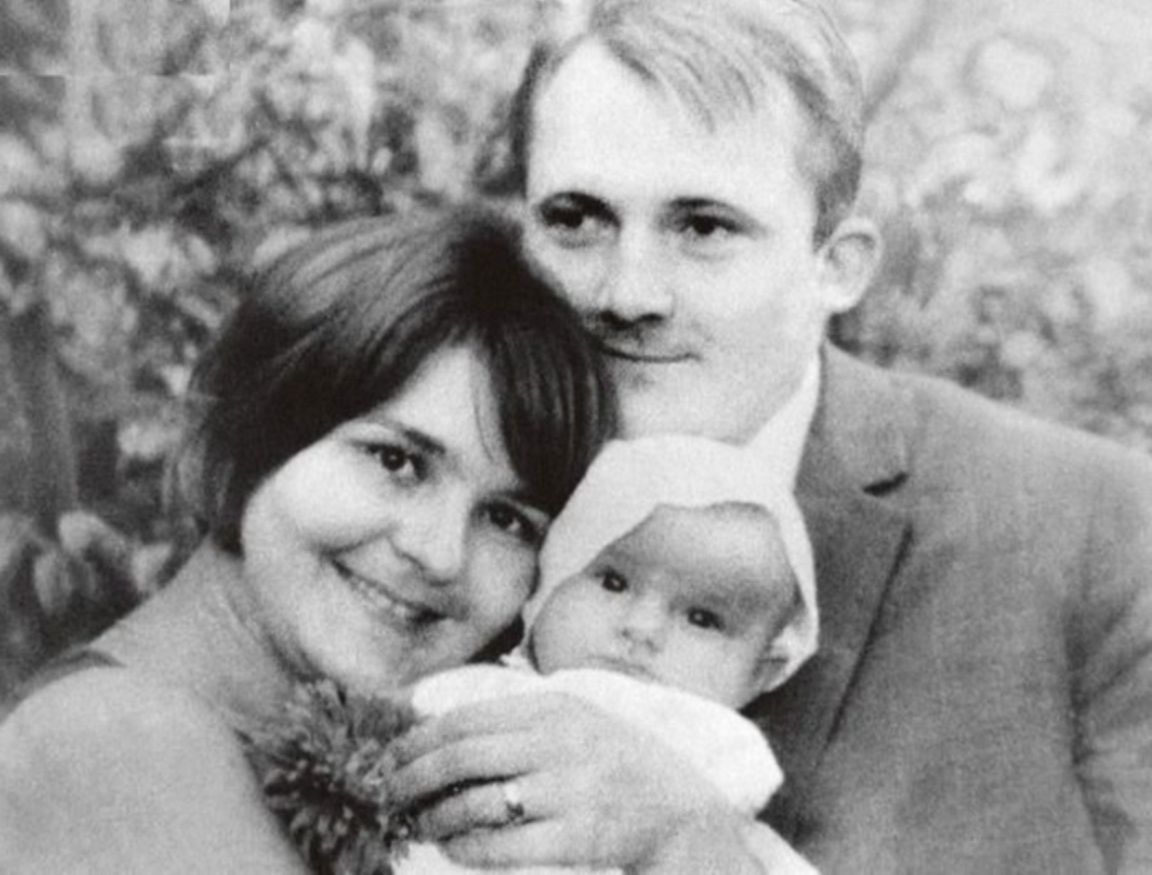

В этом театре познакомился со своей будущей супругой — актрисой Татьяной Говоровой. Классика идеального брака: увидел на репетиции, влюбился, женился. И сразу на всю жизнь!

*

*

*

Однако четыре года спустя ему вновь стало скучно, неинтересно и тесно в рамках академического репертуарного театра. Увлекшись режиссерскими экспериментами Андрея Гончарова, который ратовал за свободу творчества, он перешел в «Маяковку», где сразу стал одним из любимчиков главного режиссера. Как он играл Красавина в «Детях Ванюшина», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи», Мелета — в одном из лучших спектаклей того времени «Беседы с Сократом»!

Всего за свою карьеру Павлов менял театр 5 раз. Причины были разные – то он чувствовал себя недооцененным, то душа требовала перемен, то из-за трений с руководством. При внешней мягкости человеком он был жестким, резким и принципиальным. Например, из театра имени Маяковского, где зрители шли «на Павлова», где его любили, ценили коллеги и который он сам считал своим «вторым домом», актер ушел со скандалом.

Однажды во время репетиции главреж Гончаров беспричинно наорал на молодую актрису, Павлов за нее заступился. Слово за слово, в запале они наговорили друг другу много неприятного (говорят, Павлов назвал Гончарова «недообщипанным индюком»), и сильно поссорились. Когда на следующий день, как все вспыльчивые люди, опомнились, было поздно – Павлов свое заявление об уходе забирать отказался.

«Жизнь в каждом театре должна быть согрета любовью, — объяснил он свое решение годы спустя. — Есть любовь — будь там. Кончилась любовь, — не сожительствуй, иди дальше по яркой тропинке любви. Иди туда, где тебя ждут. Это судьба твоя, дорога твоей яркой жизни. Судьба у артиста должна быть яркой».

В результате «тропинка любви» привела его в Малый театр. В нем Виктор Павлович сыграл свои лучшие роли, Малому в общей сложности он отдал более четверти века. Мечтал к себе перетащить своего друга Олега Даля, да не успел…

«ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА ПРАЗДНИК, ПРОФЕССОР!»

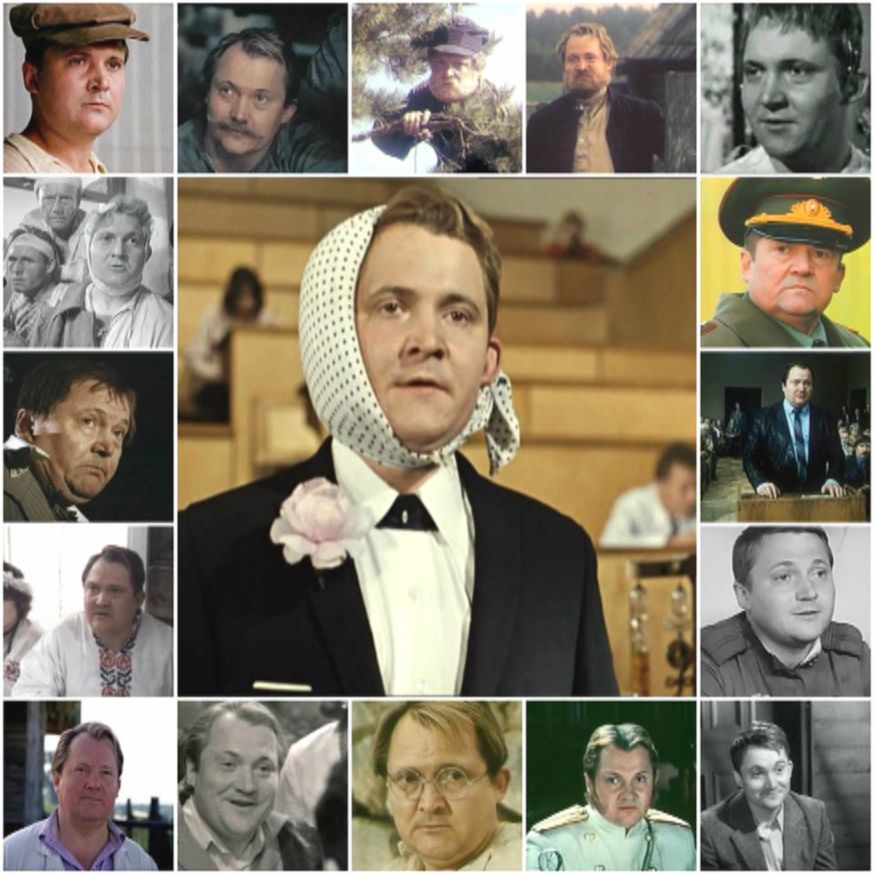

И все-таки всесоюзную известность и народную любовь ему принесло кино.

Впервые на экране 21-летний Павлов появился еще будучи студентом, сыграв крошечную роль почтальона в мелодраме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» (1961). Затем мелькнул у Станислава Ростоцкого в военной драме «На семи ветрах» (1962) и еще нескольких лентах.

Трудно сказать, как сложилась бы его дальнейшая киношная судьба, если бы не встреча с Леонидом Гайдаем.

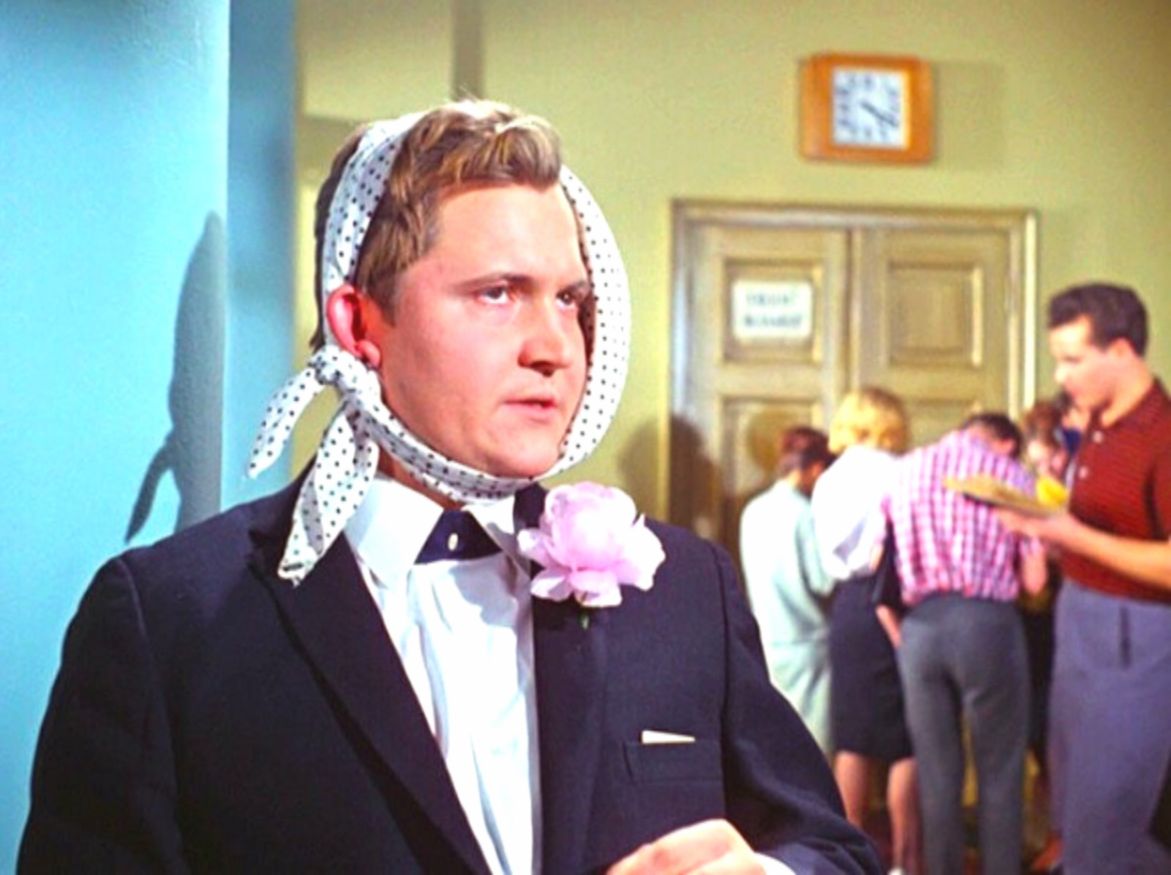

Существует легенда, дескать, Виктор Павлов попал на роль Дуба в легендарную комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), благодаря своему травмированному в детстве уху. Якобы режиссеру был нужен лопоухий актер, он случайно где-то увидел Павлова, взял без проб и этим решил его судьбу.

Уверен, это обычная кинобайка.

Уж кто-кто, а Гайдай славился своим скрупулезным подходом к выбору актеров. Обычно, решив, кого будет снимать, он делал фотопробы и раскладывал их как пасьянс – смотрел, кто с кем монтируется. Мог это делать часами… Так вот видно, что дуэт актера театра Сатиры Владимира Раутбарта и Виктора Павлова, сыгравших профессора и сдающего экзамен студента, просто идеален по степени комичности.

Помните знаменитую мизансцену? Удивленный внешним видом студента с перевязанным ухом и с розой в петлице «профессор» с наивным видом интересуется:

«- А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник?

— Экзамен для меня всегда праздник, профессор!..

…- Дуб, как слышишь меня?.. Лопух не догадался? Диктую ответ на первый вопрос девятого билета…

— Что с вами? – спрашивает профессор.

— В ухе стреляет…

— А-я-яй…. Значит, так: за изобретение ставлю «пять», а по предмету — «неуд»… Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем-мм, при нем-мм! Как слышно?»

Эту уморительную сцену можно пересматривать бесконечно.

К сожалению, для Владимира Раутбарта эта роль стала последней – в 1969 году он в 40 лет скончался из-за разрыва аорты. Но в «Операции «Ы»…» оба актера — глазами, мимикой, интонациями и даже нелепо оттопыренным ухом Дуба – играют восхитительно. И, кстати, такое смешное ухо Павлова – это все-таки результат работы гримеров – в жизни оно выглядело по-другому.

«РАЗВЕ ТЫ, БАНДИТСКАЯ РОЖА, ЖИВ?!»

Виктор Павлович потом признавался, что именно Леонид Гайдай помог ему найти себя в комедийном жанре и был ему благодарен за первую заметную роль.

Но настоящая слава к нему пришла только три года спустя — после выхода на экраны трехсерийной военной драмы «Майор Вихрь» (1967), где Павлов сыграл разведчика, и другого суперпопулярного фильма тех лет — «На войне как на войне» (1968).

*

*

*

Вскоре на волне этого успеха он сыграл одного из самых своих знаменитых героев – бандита Мирона Осадчего в телефильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства» (1972). Вот уж где Виктор Павлов во всем блеске показал свою актерскую мощь – наделил своего героя столь отвратительными качествами, что его… возненавидела вся страна. Недаром после премьеры, встречая актера на улице, многие на полном серьезе интересовались: «Разве ты, бандитская рожа, жив?»

Впрочем, что говорить об обычных зрителях, если родная мама, Лидия Никандровна, посмотрев «Адъютанта…», сказала сыну со слезами на глазах: «Витя, как ты мог?»

«Меня, — вспоминал Виктор Павлович, — одна зрительница, знаете, как приложила! Как-то стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека четыре, а девушка со стороны лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу, но зачем впереди бабушек лезть? Она повернулась и говорит: «Вы как в кино гад, так и в жизни — сволочь».

Как известно, узнавание – это и есть признание. Значит, сыграл грандиозно.

Правда, с «Адъютантом…» связана одна из самых горьких творческих обид Павлова на кинематограф. После невероятного триумфа картины группу ее создателей, в том числе его, выдвинули на Государственную премию. На церемонию награждения актер надел специально купленный по этому случаю костюм. И только по дороге узнал, что в последний момент его кандидатуру «зарубили» в Госкино. Объяснили так:

«Если мы будем такие высокие награды раздавать лютым врагам Советской власти, нас народ не поймет!»

Зато с тех пор Виктор Павлов стал одним из снимаемых актеров.

Почему – понятно. Он никогда не повторялся, для каждого своего персонажа находил индивидуальные детали, «изюминки». Его арсенал походок, жестов, характеров был неисчерпаем, а герои вызывали всю гамму эмоций – от смеха до слез.

*

*

*

*

*

*

*

За свою карьеру он сыграл почти в 200 фильмах и сериалах, не считая «Фитилей», «Ералашей». Блистал в комедиях, драмах и мелодрамах, в детском кино, в сказках и детективах… В том числе таких эпохальных лентах, как «Проверка на дорогах» (1971), «12 стульев» (1971), «Здравствуй и прощай» (1972), «Строговы» (1976), «Уходя – уходи» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983), «Прощание славянки» (1985), «Мастер и Маргарита» (1994)…

Удивительное дело, даже в сумасшедшие 1990-е, когда «кино умерло», а большинство коллег сидели без работы, Виктор Павлович был незаменим – снялся почти в 50 фильмах.

«НУ ЧТО, СТАРШОЙ? ОКРОПИМ СНЕГ… КРАСНЕНЬКИМ?!»

Разумеется, у каждого зрителя свои любимые ленты с его участием, но мой рейтинг лучших ролей Виктора Павлова выглядит так.

Третье место – студент Дуб в «Операции «Ы»…», разведчик Коля в фильме «Майор Вихрь», тюремщик Степан («О бедном гусаре замолвите слово») и водитель самоходки Гриша Щербак («На войне как на войне»). В фильме «На войне как на войне» Павлов сыграл своего отца–танкиста и в дуэте с Михаилом Кононовым показал, что не зря их считали одними из лучших на курсе…

Второе – уже упоминавшийся член банды батьки Ангела Мирон Осадчий. В этом фильме Павлов открылся как большой, штучный актер. И еще две роли: Василий Тихонович («Здравствуй и прощай») и бухгалтер Дмитрий Сулин («Уходя — уходи»).

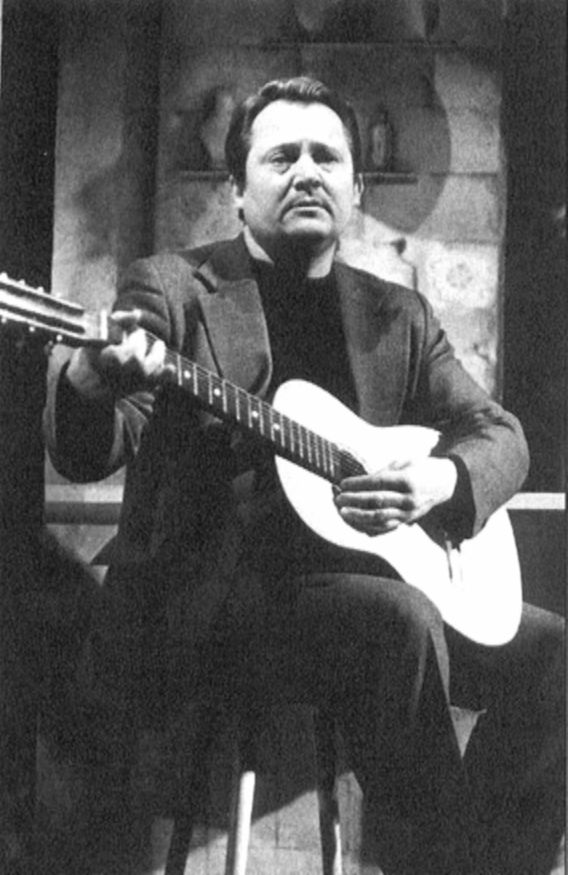

Ну и, наконец, первое – как ни банально, — бывший герой-фронтовик, а ныне матерый налетчик Левченко из культовой картины Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Человек сложный, запутавшийся, но не забывший, что его ротный Шарапов «свой офицерский доппаек под койкой втихаря не жрал и за солдатскими спинами не прятался под пулями».

*

Любопытно, что эту роль Павлов сыграл, благодаря жене. Уезжая с театром на гастроли, он попросил ее прочитать роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» и подыскать для него интересного героя – ведь Говорухин ему предоставил право выбора. Не поклонница советских детективов, Татьяна Николаевна вдруг неожиданно для себя зачиталась, и с первыми соловьями (так она рассказывала) решила:

«Витя исполнит Левченко. Это самый эффектный и глубокий образ».

Так «родилась» одна из самых пронзительных работ Виктора Павлова.

Об этом фильме столько написано – не хочется повторяться. Напомню только, что если бы не Павлов, — картина была бы совсем другой и неизвестно лучше или хуже. Ведь это он в разгар съемок уговорил Владимира Конкина остаться – тот, не найдя общего языка с Говорухиным, Высоцким и Вайнерами, уже собрался ехать с вещами на вокзал…

В результате прозвучала трогательная фраза Павлова-Левченко: «Ну что, старшой? Окропим снежок… красненьким?» И потрясающая сцена в концовке, где Конкин-Шарапов, которого Левченко не сдал бандитам и тем самым подписал себе смертный приговор, кричит что есть мочи:

«Не стрелять! Левченко, стой! Стой, дурак! Не стре-е-лять!»…

Казалось бы, столько раз уже «Место встречи…» смотрено-пересмотрено, а каждый раз на этих кадрах бегут мурашки по коже…

*

И напоследок интересная деталь, оставшаяся за кадром, рассказанная самим Виктором Павловым. Перед съемками этой сцены они с Владимиром Высоцким поехали на его любимый Птичий рынок, накупили там голубей.

«Привезли мы птиц на съемочную площадку, — вспоминал Виктор Павлович. — Все обалдели от такой прелести. Приступили к съемкам. Я бегу по снегу, Высоцкий в меня стреляет. Ба-бах… падаю. Помню: Володя подбегает с бледным лицом, берет мою руку, целует: «Голубятник, вставай. Я тебя никогда не убью!»

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛА, ЧТО ОН ВЫКАРАБКАЕТСЯ…»

О необычном увлечении Павлова знали все: он разводил почтовых голубей — московскую останкинскую белую породу. С разрешения художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина его птицы жили прямо над сценой -на чердаке. Порой после спектакля он поднимался их проведать — подкормить, «поворковать с ними по душам». Как он объяснял, пернатые его раскрепощали, его восприимчивой, ранимой натуре надо было куда-то эмоции выплеснуть.

«Витя любил голубей… Но как они его любили! — вспоминала жена. — Иногда зайдешь в эту голубятню, а он стоит как пуховый шар, весь облеплен ими».

*

У Павлова было много талантов: он прекрасно пел – особенно романсы, писал стихи, изумительно рисовал – никогда не расставался с альбомом и карандашами. Ему прекрасно удавались портреты, шаржи. Еще Виктор Павлович был страстный рыбак, самозабвенный дачник…

А вот о своем здоровье не заботился совсем. Почему-то был уверен, что уйдет из жизни в 64 года как его отец, и относился к этому как к неизбежному, спокойно-равнодушно. К 60 годам у него был целый букет болезней: гипертония, отекали ноги, серьезно побаливало сердце. Но о том, чтобы меньше играть в театре или сниматься, – актер даже слышать не хотел.

…Первый инсульт случился в 1999 году — за день до очередного спектакля. Его немедленно госпитализировали. Малый театр помог с отдельной палатой, хорошими врачами. Тогда Виктор Павлович довольно быстро восстановился и вернулся на сцену. Даже широко и шумно отпраздновал свое шестидесятилетие в стенах театра.

Затем был еще один инсульт, потом инфаркт – на даче. И вновь удалось встать на ноги. В «нулевые» Павлов снялся в 16 кинопроектах, в том числе в «Бригаде» (2002), «Убойной силе-4» (2002), исторической драме «Космос как предчувствие» (2005)…

Очередной инсульт его настиг в Киеве весной 2006-го. Врачи были категорически против, чтобы он ехал туда на съемки фильма «Курьер», уговаривали поберечь себя, ведь это огромные нагрузки, но, прочитав сценарий, Павлов загорелся.

«Мы с дочкой умоляли его остаться дома, но переубедить супруга было невозможно, — рассказывала Татьяна Говорова. — Скрепя сердце, я отправилась вместе с ним. И на четвертый день нашего пребывания в Киеве мужа сразил инсульт… По приезду в Москву нас ждала «неотложка». Витю сразу доставили в клинику гражданской авиации. Я до последнего верила, что он выкарабкается – ведь он так любил жизнь…»

Там Татьяне Николаевне выделили отдельную койку, чтобы народный артист 24 часа находился под надежным присмотром. Виктор Павлович был очень плох – почти не говорил. Однажды, намаявшись за день с анализами, капельницами, она «на секундочку» прилегла на свою кровать и не заметила, как заснула. А тут лечащий врач с обходом…

Татьяна Говорова: «Потом она мне рассказывала, как Витя прижал палец к губам: «Тсс… Танюша спит». Трогательно, правда?!.. Но от удара Витюша так и не оправился. Он умер у меня на руках…»

24 августа 2006 года 65-летнему актеру стало плохо с сердцем. Врачи оказались бессильны….

Его дочь Александра вспоминала о некоторых странностях в день похорон. Сначала после отпевания в церкви автобус с гробом долго не мог развернуться. Затем возле мэрии траурная процессия надолго попала в пробку.

Александра Павлова: «То и дело возникали препятствия, как будто папа не хотел нас отпускать. А когда гроб привезли в Малый театр и установили для прощания, мы увидели, что у него слеза потекла… Как врач, я это могу объяснить, конечно. Но все равно стало не по себе…»

28 августа народный артист России Виктор Павлов был похоронен на Кунцевском кладбище рядом с могилой своего отца.

«Уверен, умирая, человек не исчезает, — говорил Павлов в одном из своих редких интервью. — Его душа переселяется в голубя. А мои голуби – это души великих артистов. Они улетают и возвращаются. Мне кажется, что это души актёров, когда-то работавших здесь. Вот эта гордая голубка — Гоголева, а этот любвеобильный — Царёв, самый веселый голубь — Игорь Ильинский».

Актеры Малого утверждают, что иногда видят одинокого красивого белого голубя, парящего над театром. Они считают, что это — Виктор Павлов.