У неё блестели глаза. От собственной смелости перехватывало дыхание. Кто-то зашептал за спиной, и Аня вздрогнула. Но отступать было поздно. Она сама предложила себя, сама сделала первый шаг. Некрасиво, недостойно… И всё же этот жребий был брошен…

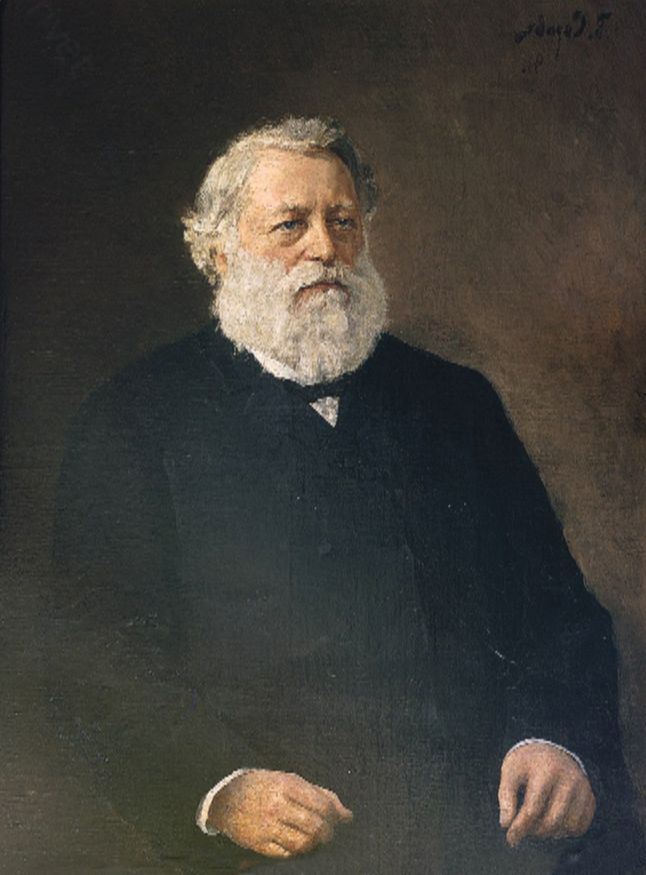

Всю жизнь Аниному отцу, Тимофею Саввичу Морозову, сопутствовала удача. Был младшим сыном купца, но именно ему доверили управление фабриками. А всё потому, что родился уже свободным, в 1823-м году. За два года до этого его отец заплатил помещику Рюмину аж семнадцать тысяч рублей ассигнациями: за себя и за четверых сыновей. Они-то помнили, какова рабская доля.

— Ты свободный! – часто говорил младшему сыну Савва Морозов. – Нет в тебе ни малейшего подобострастия. Рожден на воле, вырос вольным. Это дорогого стоит.

Деньги – те самые 17 тысяч – Морозов честно заработал. Начинал с лавчонки, с крошечного производства, и выбился в фабриканты. Все благодаря упорству, труду, смекалке и хитрости. Преемником своим он сделал Тимофея, и нисколько не пожалел: успел увидеть, как умный и трудолюбивый сын делает верные шаги на предпринимательском поприще. Как приобрел в Тверской губернии землю под будущую мануфактуру.

Дело спорилось! В лучший мир Савва Морозов уходил со спокойной душой. Причастился, исповедался, дал последние наставления и тихо закрыл глаза.

Второй большой удачей Тимофея Саввича была его жена. Маша Симонова и сама происходила из богатого купеческого рода, и приданое мужу принесла немалое. Их соединяли по воле родных.

Для Маши специально искали жениха абсолютно равного: чтобы был старообрядцем, чтобы имел в руках крупное дело. Шестнадцатилетняя Маша говорила по-немецки и по-французски, разбиралась в математике и характер имела твёрдый и упорный.

— Муж голова, жена – шея, — шептали про неё.

Это и вправду было верным утверждением. Маша никогда на людях не оспаривала решений Тимофея Саввича. Была покорна и сдержанна, доброжелательна и великодушна. А вот за закрытыми дверями, когда никто не видел, могла настоять на своем. Супруг прислушивался к ней.

Не было случая, чтобы Маша оказалась неправа. Они жили до того благополучно, в таком взаимном уважении, что их счастью оставалось лишь позавидовать.

В купеческих семьях всегда рождалось много детей, вот и у Морозовых было десять. Четверых оплакали, остальные росли на радость родителям. Правда, болезненный Серёженька вызвал у матери тревогу. Так и стал у неё, слабенький, самым любимым ребёнком.

Аня была старшей из выживших детей. Воспитывали её строго, как было принято в старообрядческих семьях. Утверждали, что балет и вообще танцы – есть грех. Что праздно сидеть, сложа руки, Богу не угодно.

В солидном доме, в Большом Трехсвятительском переулке, ни в чем не знали нужды, но Аня частенько занималась рукоделием. Сама вышивала «приданое» — наволочки, скатерти, как учили когда-то и её мать. И при этом занималась с нанятыми педагогами языками и науками.

Мальчики-братья были менее прилежны в учебе, нежели Аня. Вот уж кто схватывал на лету! Купеческих дочерей не зря старались выучить получше: многие их них впоследствии сами занимались торговыми делами. Обычно было принято жениться, хорошо встав на ноги. В жёны брали молодых… Получалась изрядная разница в возрасте.

Добавим к этому тревоги и горести крупных дельцов – чтобы не сорвалась сделка, чтобы не встала фабрика. Купцы нередко уходили в иной мир в возрасте чуть за пятьдесят, оставив вдову с ребятишками. Пока мальцы еще не способны сами управлять, вдовицы брали дело в свои руки. И хорошо справлялись!

Аня могла бы стать замечательной купеческой женой. К этому её, признаться, и готовили. Морозовы планировали породниться с другой оборотистой династией, да все смешал случай…

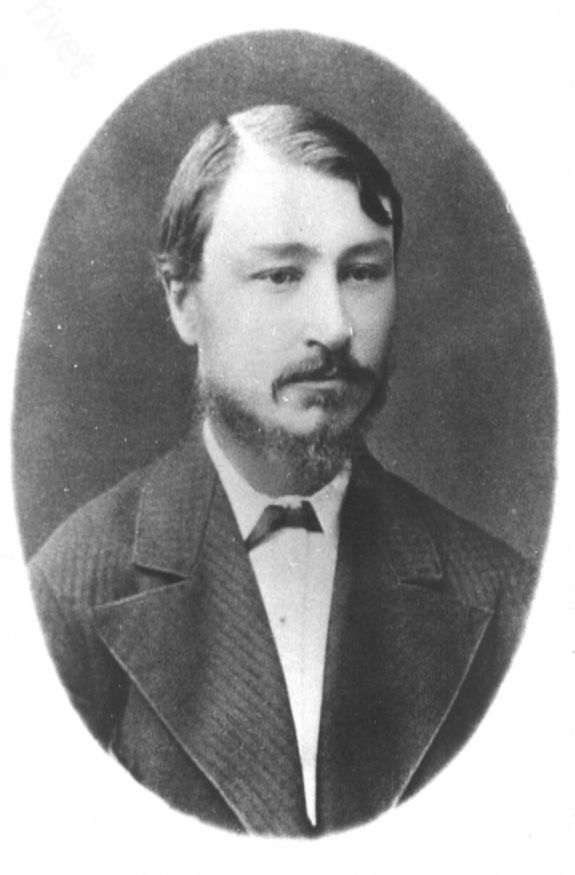

Звали его Геннадием Карповым, и был он невеликого роду-племени. Доцент Императорского Харьковского Университета, сын Угличского смотрителя училищ. Ни гроша за душой. Но Аня, повстречав его, влюбилась без памяти.

Он поразил её своей задумчивостью, своими знаниями истории и литературы. Родственная душа! Все, на кого Ане рекомендовали остановить свой взгляд, были готовы с утра до ночи говорить о делах. А ей, романтичной, всегда державшей под подушкой очередную книгу, этого было мало…

И пропасть между ними.

У нее – отцовские миллионы. У него даже нарядного костюма нет.

Знакомство их случилось, когда Ане исполнилось восемнадцать. Влюбленность была взаимной, хотя и говорили злые языки, будто бы Геннадий Карпов польстился на морозовские миллионы. На балу в Губернском собрании, куда Тимофей Саввич неохотно, но все же отпускал дочь, Аня совершила немыслимое. Она первой подошла к Карпову и произнесла:

— Возьмите меня, я буду ваша!

Они танцевали, не сводя глаз друг с друга, а наутро Карпов приехал свататься. И, что было вполне логичным, получил от Аниного отца отказ. И дело было не только в деньгах. Морозовы-старообрядцы не могли помыслить о браке с человеком иных религиозных взглядов.

…Она плакала днями напролет. И когда слезы высохли, заявила твердо и бескомпромиссно: замуж пойдет только за Карпова! А коли нет… Так убежит, только её и видели!

Одни говорили, что всё решилось спокойно и полюбовно: посредником между молодой парой и родителями невесты выступил знаменитый историк Василий Ключевский. Сокурсник Геннадия Карпова, он обладал большим даром убеждения и пользовался уважением.

По другой версии, Аня все-таки убежала из дома с Геннадием, и лишь потом состоялось примирение с родителями.

Так или иначе, но Морозовы сдались. Перейдя из старообрядчества в традиционное православие, Аня венчалась с Карповым в январе 1869 года. Молодые получили в качестве дара усадьбу Сушнево…

Был у них и московский дом на Большой Ордынке, где частенько собирались видные люди того времени – поэты, композиторы, художники. Особняк приобрели, конечно же, Морозовы. Растущему семейству Карповых, где один за другим родились десять детей, нужен был простор.

Счастливый брак! Они нашли друг друга, сумев настоять на своем. Двадцать прекрасных лет провели вместе Аня и Геннадий Карпов, пока в апреле 1890 года не пришел его черед. Вдова, в память о муже, внесла 11 с половиной тысяч рублей в Общество древностей. Из этих денег полагалось выплачивать стипендии талантливым студентам и помогать молодым ученым.

Тимофей Саввич Морозов покинул этот мир всего на год раньше зятя. И, умирая, просил детей: пусть каждый по 5 процентов от своего наследства, отдаст неимущим.