«Почему-то у меня нет надежды. Я уже не гоню от себя мыслей об её смерти. Эти мысли наполняют всего меня день и ночь. Она ещё борется, но её глаза изо дня в день потухают. Сейчас мне страшно войти в спальню.

Сердце человеческое не создано для такой жалости, какую испытываю я, когда гляжу на эту бывшую Муру, превращённую в полутрупик», – вне себя от горя писал Чуковский в дневнике.

Любовь к младшей дочери и страх её потерять лишали его мужества, а вынужденное бездействие приводило в отчаяние. Из дня сегодняшнего действительно выглядит странно и дико, что при остром аппендиците у ребёнка доктора занимали выжидательную позицию, прописывая «голод, холод и покой»!

Для Корнея Ивановича Мура была больше, чем просто любимый ребёнок. Проводя вместе всё свободное время, играя, разговаривая, рисуя, сочиняя стихи и сказки, открывая вместе прекрасный мир, населённый зверями, птицами и цветами, отец и дочь проросли друг в друга, стали единым целым.

Без Мурочки, чистейшего камертона, мир становился ужасающе немым, пустым, бесцветным.

Девочка, родившаяся в тяжёлую годину, когда войны сменяли революции, революции – войны, когда тиф добивал тех, кого не убил голод, всегда была слабенькой, болезнь же совершенно её измучила.

И всё-таки на этот раз Смерть отступила: через несколько дней Мура играла, сидя в кровати, а Чуковский, не смея поверить в чудо, записал в дневнике:«Мура здорова. Т-ра 36 и 6. Возится с «Дюймовочкой»: вырезала из бумаги девочку с крыльями, посадила её в ореховую скорлупу и пустила в таз с водой; целыми часами глядит на неё».

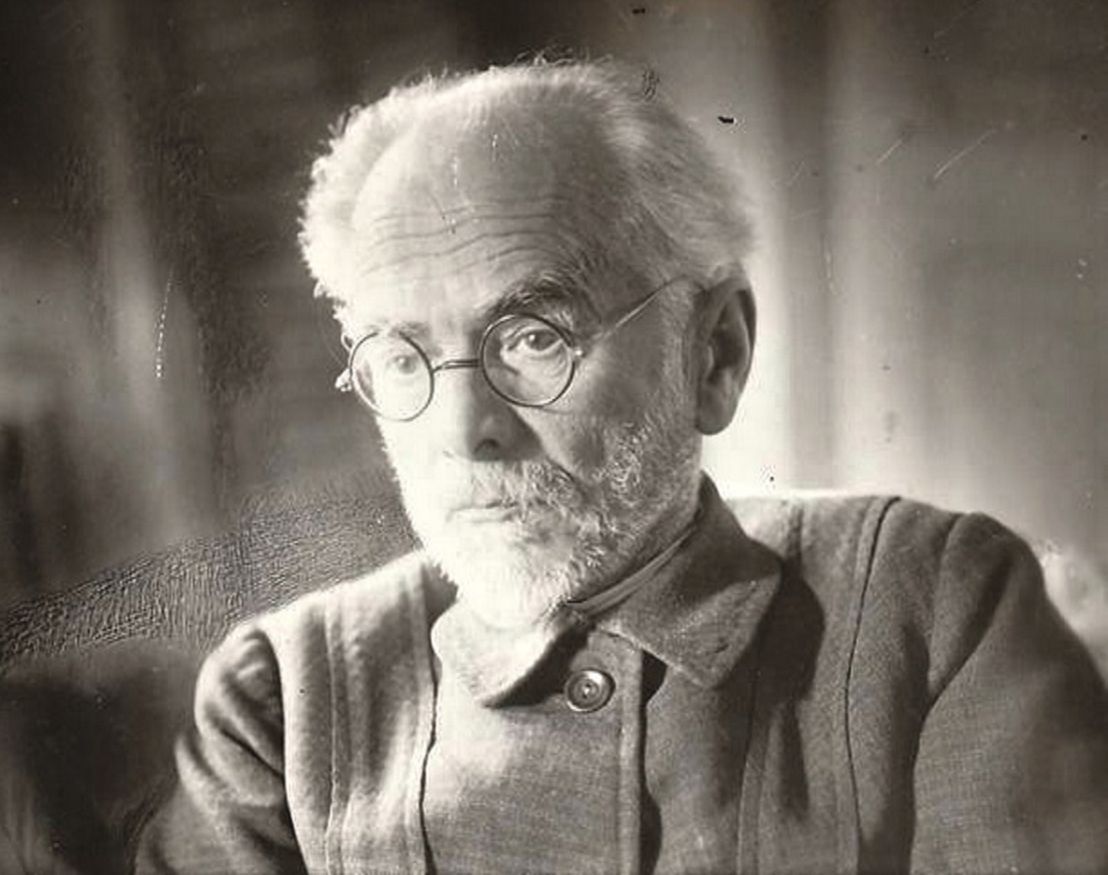

Шёл 1927 год. Чуковский – известный критик, публицист, переводчик – уже написал прославившие его стихотворные сказки «Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище». Их читали перед обедом, перед сном и после завтрака непоседливым румяным малышам, а те слушали как зачарованные.

Корней Иванович стал всенародным «папой», который умеет рассказывать увлекательные весёлые истории, и сам удивлялся обрушившейся на него славе:

«Я написал двенадцать книг, и никто на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя «Крокодила», и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что «Крокодила» знает наизусть вся Россия.

Боюсь, что на моём памятнике, когда я умру, будет начертано «Автор Крокодила». А как старательно, с каким трудом писал я другие свои книги, например, «Некрасов как художник», «Жена поэта», «Уолт Уитмен», «Футуристы» и проч. Сколько забот о стиле, композиции и о многом другом, о чём обычно не заботятся критики!..

Но кто помнит и знает такие статьи! Другое дело – «Крокодил».

Чуковскому приходили письма со всей страны: родители делились с ним детскими словечками, задавали вопросы о воспитании и даже спрашивали, как пеленать ребёнка и можно ли давать младенцу огурцы.

Однако у народного комиссара просвещения РСФСР Надежды Константиновны Крупской был свой взгляд на цели и задачи советской педагогики. В феврале 1928 года в газете «Правда» вышла статья Крупской, озаглавленная «О «Крокодиле» Чуковского».

«Что вся эта чепуха обозначает? Какой политической смысл она имеет? <…> Приучать ребёнка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему подрастающему поколению.

Такая болтовня – неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником – весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, «Крокодил» ребятам нашим давать не надо не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть.»

Добрая слава лежит, а худая бежит. Слово брошено: «буржуазная муть», и в прессе начинается травля Чуковского. Критики соревнуются, обгоняя один другого и выпуская кучерявые пасквили, в которых на все лады разоблачается «чуковщина».

Корней Иванович выбит из колеи, обескуражен, растерян. Загнанный в угол, в декабре 1929 в статье, опубликованной в «Литературной газете», он призна́ет свои «ошибки», отречётся от старых «глупых сказок» и пообещает написать поэму «Весёлая колхозия».

Поэма с идеологически выверенным названием никогда не будет написана – как и новые сказки для детей. В том же декабре на семью обрушилось ужасное несчастье: тяжело и неизлечимо заболела Мурочка.

Страшный диагноз – «костный туберкулёз» – прозвучал как приговор, и Чуковский до конца жизни считал болезнь дочери расплатой за отступничество, возмездием за измену самому себе и предательство своих убеждений.

Шансов на выздоровление не было. Противотуберкулёзный препарат изониазид будет создан советским врачом, биохимиком Анатолием Трофимовичем Качугиным только через двадцать лет – в 1949. Всё, что оставалось родителям Мурочки – надежда на защитные силы организма.

Защитные силы, которых не было. Грозная болезнь развивалась с пугающей быстротой, буквально пожирая маленькое тельце.

«1930 год. 7 мая.Про Муру. Мне даже дико писать эти строки: у Муры уже пропал левый глаз, а правый – едва ли спасётся. Ножка её, кажется, тоже погибла <…> Как плачет М. Б. – раздирала на себе платье, хватала себя за волосы…»

Осенью 1930 было принято решение отправить девочку на лечение в знаменитую «Бобровку» – Алупкинский детский костно-туберкулёзный санаторий, основанный профессором А. А. Бобровым. Лечебным учреждением руководил легендарный врач, доктор медицинских наук Пётр Васильевич Изергин. Служение больным и науке было смыслом его жизни.

Из уст в уста передавались истории, как во время гражданской войны доктор Изергин выменивал собственные вещи на продукты, чтобы накормить своих подопечных. Открыл он и школу для маленьких пациентов, чтобы дети, находившиеся на лечении в течение длительного времени, могли учиться.

Теплилась слабая надежда, что Мурочке поможет крымское солнце, целебный морской воздух и лечебная диета.

Чуковский не хотел верить в худшее. По воспоминаниям старшей дочери Лидии, он всеми силами противился мыслям о неизбежной гибели своей любимицы и переходил от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде.

То задавал ей уроки, заставлял учиться, чтобы не отстала от класса, то убегал из дому, чтобы не видеть Мурочкиных страданий и неизбывного горя Марии Борисовны, которая стала совсем седой.

«7.IX. Мура проснулась с ужасной болью. Температура (с утра!) 39°. Боль такая, что она плачет при малейшем сотрясении пола в гостинице. Как же её везти?! <…>

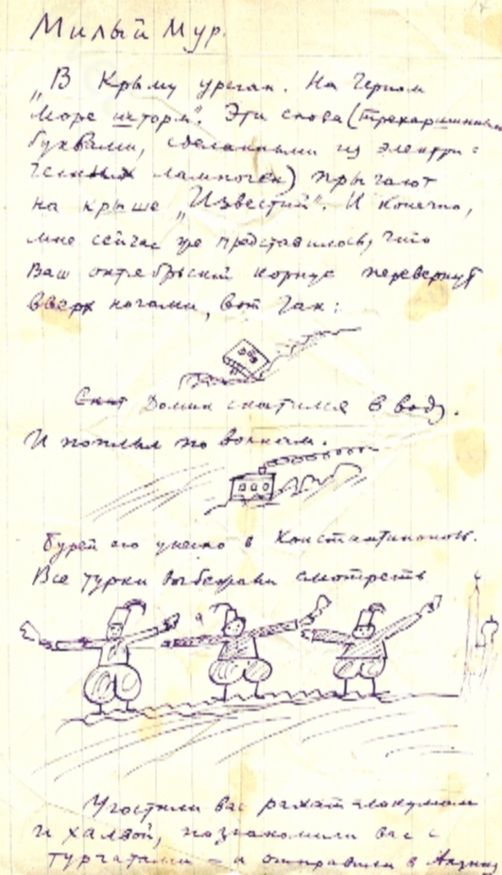

Так болела у неё пятка, что она схватилась за меня горячей рукой и требовала, чтобы я ей рассказывал или читал что-нб., чтобы она могла хоть на миг позабыться, я плёл ей все, что приходило в голову, – о Житкове, о Юнгмейстере, о моем «телефоне для безошибочного писания диктовки».

Она забывалась, иногда улыбалась даже, но стоило мне на минуту задуматься, она кричала: ну! ну! ну! – и ей казалось, что вся боль из-за моей остановки».

В санатории строгий режим, отца и мать не пускают. Мура, оставшаяся без родителей, один на один со своей болью, тоской и страхом, пишет стихи:

«Я лежу сейчас в палате Рядом с тумбой на кровати. Окна белые блестят, Кипарисы шелестят, Ряд кроватей длинный, длинный… Всюду пахнет медициной. Сестры в беленьких платках, Доктор седенький в очках.»

К зиме наступило короткое обманчивое улучшение, появилась робкая надежда, которую наступившая весна 1931 года разнесла в клочья. Заболела вторая нога, туберкулёзный процесс захватил лёгкие.

Летом Корней Иванович и Мария Борисовна поселились на Арабской даче доктора Михаила Викторовича Овсянникова и забрали Мурочку, чтобы быть рядом с дочерью в её последние дни.

«1931 год, 2 сентября. Старается быть весёлой – но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулёз лёгких растёт. Личико стало крошечное, его цвет ужасен – серая земля. И при этом великолепная память, тонкое понимание поэзии».

Несмотря на обманчиво спокойный тон этих строк, Корней Иванович корчился в душевной муке, с ужасом ощущая скорую утрату обожаемой дочери. Холодная рука приближающейся Смерти сжимала его сердце, и он уже не мог говорить на отвлечённые темы: одна дума терзала сердце несчастного отца.

«Она мне такая родная – всепонимающий друг мой», – горевал Чуковский. «Она такая героически мужественная, такая светлая, такая – ну что говорить?

Как она до последней минуты цепляется за литературу – её единственную радость на земле, но и литература умерла для неё, как умерли голуби, умер я – умерло всё, кроме боли», – писал старшему сыну Николаю.

Леонид Николаевич Добролюбов – лечащий врач Мурочки – не скрывал правды: в лёгких процесс неуклонно прогрессирует, девочка безнадёжна. Корней Иванович вспоминал, что в тот день, когда явно обозначился перелом к смерти, в его комнате сорвалось и разбилось вдребезги большое зеркало.

«Ночь на 11 ноября. 2½ часа тому назад ровно в 11 часов умерла Мурочка. Вчера ночью я дежурил у её постели, и она сказала: – Лёг бы… ведь ты устал… ездил в Ялту…

Сегодня она улыбнулась – странно было видеть её улыбку на таком измученном лице.

Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьёзная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворённые. Никогда ни у кого я не видел таких».

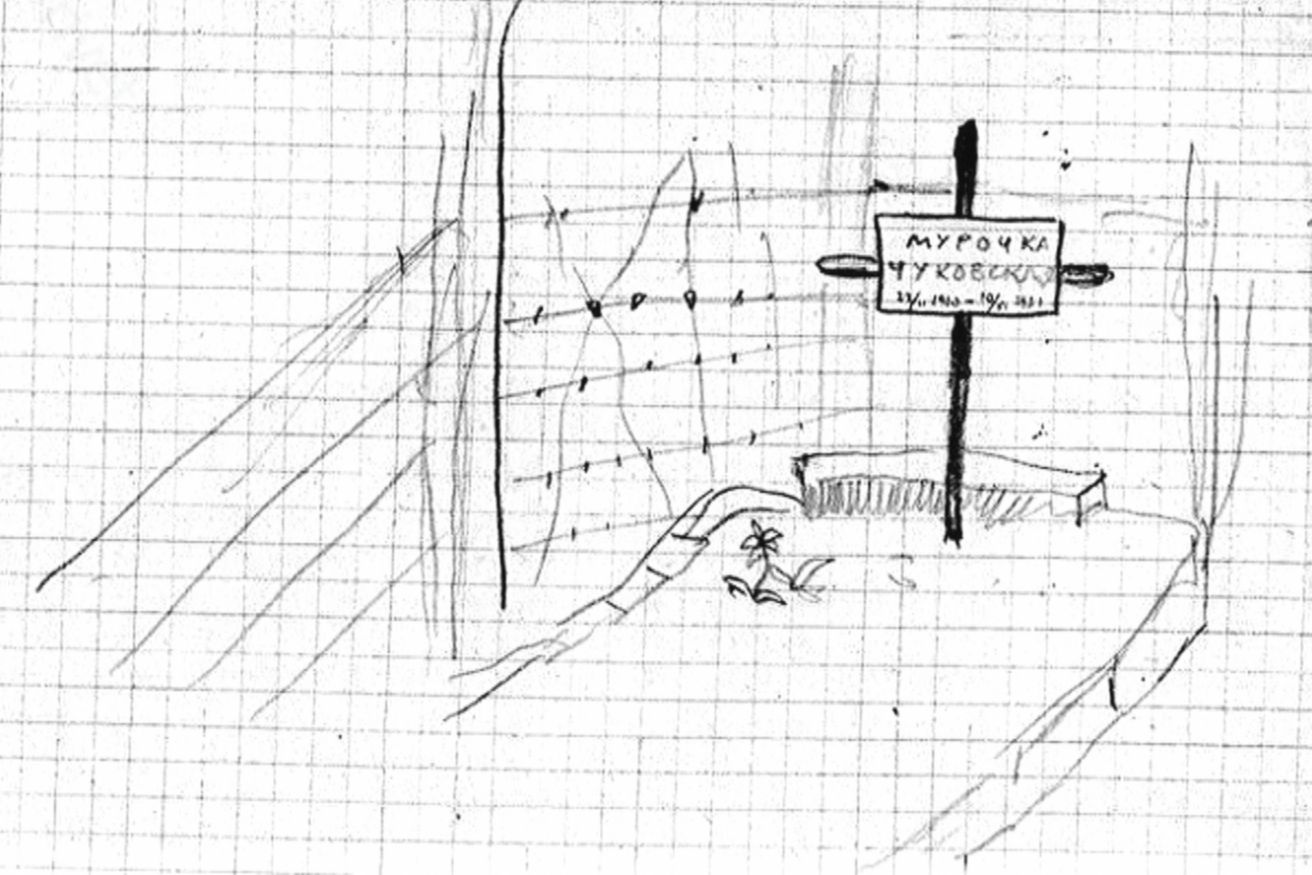

Корней Иванович сам положил дочь в кипарисовый гробик, который смастерил из сундука хозяйки дачи Ольги Николаевны Овсянниковой столяр Будников из ЦУССТРАХа (Центрального управления социального страхования – прим. автора). «Лёгонькая» – отрешённо написал в дневнике.

Мария Борисовна шла за гробом молча и говорила на отвлечённые темы, не желая тешить любопытство праздных зевак. После того, как могильный холмик был засыпан цветами, стало понятно, что Мурочка ушла навеки и делать здесь больше нечего.

Через несколько лет, вернувшись на могилу дочери, Чуковский писал: «Всё те же колючки окружают страдалицу. Те же две дурацкие трубы – и обглоданные козами деревья». Пригласил рабочих, они выдернули ржавые железные трубы, из которых был сооружён крест, убрали колючую проволоку.

Долгие годы могила Мурочки Чуковской считалась утраченной, но в дальнейшем благодаря дневниковым записям отца и усилиям неравнодушных людей скромный заброшенный холмик на склоне горы был найден.

*

Памятник, созданный скульптором Евгением Козиным, установлен 3 ноября 2021 года и представляет собой три книги, две из которых стоят на лежащей третьей.

На яркой бирюзовой «обложке» книги, обращённой к зрителям, изображена героиня одноимённой сказки Корнея Чуковского Муха-Цокотуха с самоваром, а выше прописными буквами высечено имя «Мурочка Чуковская» и даты жизни.

*

Корней Иванович Чуковский тосковал по Мурочке до конца своих дней. «Вспомнил Мурочку, реву, не могу успокоиться», – написал в дневнике за семь лет до смерти.

От невыносимой душевной боли спасало только одно: «горячее общение с другими людьми». Приходил к детям, читал им сказки, смешил их, а они в восторге облепляли его, обнимали, тормошили, дарили цветы. Снова звучали, как много лет назад, незабвенные строки:

«Лягушата квакают: – Ква-ква-ква!

А утята крякают: – Кря-кря-кря!

Поросята хрюкают; – Хрю-хрю-хрю!

Мурочку баюкают Милую мою: Баюшки-баю! Баюшки-баю!»

*

И хочется верить, что каждый раз, когда какой-нибудь весёлый карапуз затаив дыхание слушает сказки про Бармалея, Муху-Цокотуху, Мойдодыра или прожорливого Барабека, там, в недосягаемой выси, светло и беспечально улыбается девочка – Мурочка Чуковская.

*

*

*

*

*