В кино у Татьяны Лиозновой была своя излюбленная тема: герой во враждебном городе. Как персонаж Татьяны Дорониной в лирической драме “Три тополя на Плющихе”, Ирины Муравьевой, в комедии “Карнавал”. И, конечно же, Вячеслава Тихонова в “Семнадцати мгновениях весны”.

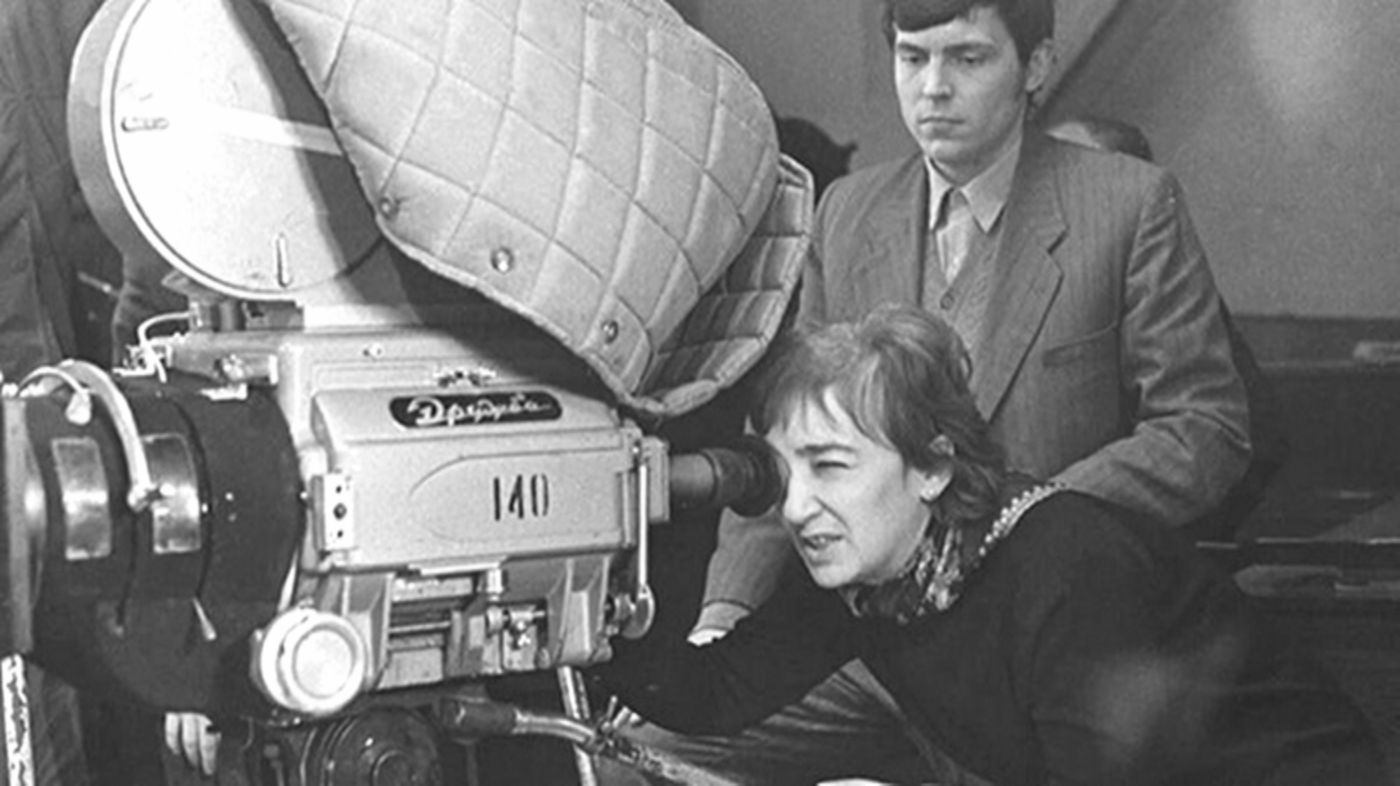

Можно предположить, что и сама Лиознова ощущала себя чужой в киношной среде. Профессия режиссера в Советском Союзе была исключительно мужской.

Однако Татьяне Лиозновой удалось невероятное: остаться настоящей женщиной, будучи профессионалом самого высокого класса.

Когда Лиознова решила взяться за экранизацию романа “Семнадцать мгновений весны”, оказалось, что автор Юлиан Семенов уже продал сценарий в “Ленфильм”.

Но Лиознова весьма эмоционально заявила: —Мне плевать, продан сценарий или нет. Снимать буду я. И точка.

В результате Юлиану Семенову пришлось отзывать сценарий и возвращать полученный гонорар. —Преодоление. Вот мое жизненное кредо, — говорила режиссер. Как Лиознова добивалась своего, уму непостижимо. Она предпочитала не раскрывать секретов.

В последние годы Лиознову мучили головокружения и слабость. Рядом с ней в течении полувека, была дочь друга Людмила, которую Татьяна Михайловна считала своей названой дочерью.

Лиознова считала недостойным жаловаться на свое здоровье. Даже сказала как-то: —Никто не услышит моего стона.

Но однажды Татьяна Михайловна упала в обморок. Людмила настояла на медицинском обследовании. У нее обнаружили большую опухоль мозга, которая оказалась доброкачественной. Опухоль удалили, но врачи не надеялись, что знаменитой пациентке удастся полностью восстановиться.

После операции у нее отказали ноги. Лиознова вновь проявила характер. На девятом десятке лет заново научилась ходить. Потом был инсульт и врачи вновь вытащили ее с того света. И опять Лиознова долго восстанавливалась. При этом следила за тем, как она выглядит.

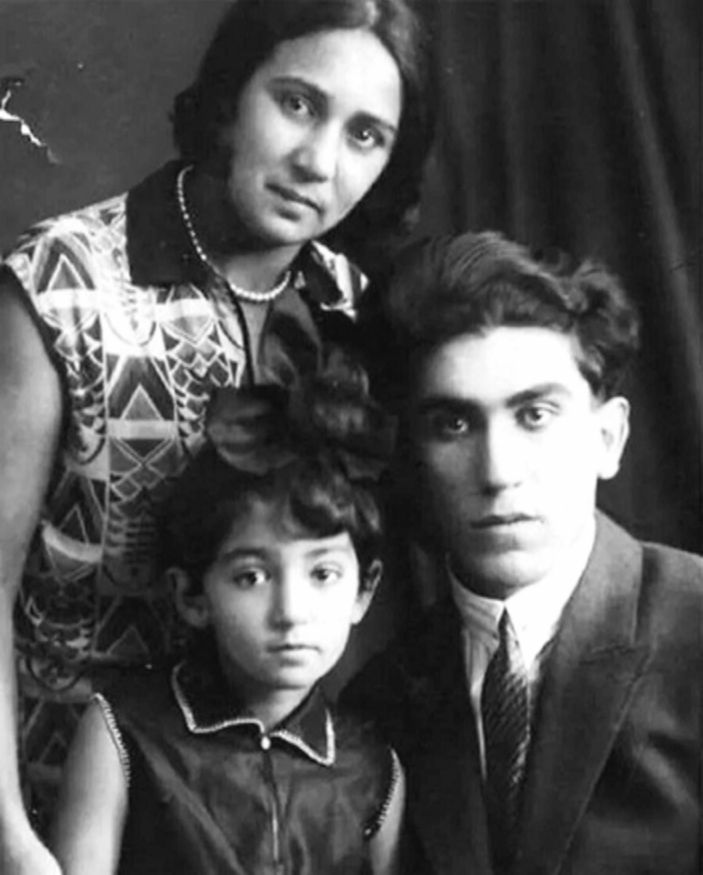

Своих детей у Татьяны Лиозновой не было. Хотя она всегда мечтала создать такую семью, какая была у нее самой в детстве.

Едва Таня закончила школу, началась война. Отец — инженер-экономист, записался в ополчение и погиб осенью 1941 года, защищая Москву.

У мамы было всего три класса образования, но она настаивала, чтобы дочь много читала, училась разбираться в живописи и музыке. Скрипку Таня отвергла, не хотела “пиликать”. Однако увлеклась сценой. Она еще в школе создала театр.

Татьяна сама рассказывала, что где бы она не была: в троллейбусе, в очереди, все время наблюдала за людьми. После школы Таня поступила в Московский авиационный институт, чтобы стать инженером, как папа.

Проучившись один семестр, поняла: это не ее судьба. В 1943 году Лиознова поступила на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Тане было всего 19 лет, и педагоги ВГИКа быстро засомневались, не совершили ли они ошибку.

В общем после первого семестра Лиознову и еще нескольких ребят отчислили за профнепригодность.

Татьяна разыскала всех отчисленных и поставила несколько интермедий на основе своих же наблюдений. Добилась, чтобы Герасимов их посмотрел. Мэтр оказался впечатлен и восстановил упрямую девушку.

Потом он увидел поставленный Лиозновой институтский спектакль “Кармен”, где студентка Инна Макарова танцевала испанский танец, придуманный также Лиозновой.

А в это время Герасимов как раз готовился к съемкам “Молодой гвардии”. Позвал на студенческий вечер Фадеева. Тот увидел Инну и сказал: —Это же готовая Любка Шевцова.

Номер целиком вошел в фильм Герасимова. Так что Татьяна Лиознова стала соавтором своего великого учителя. Институт Лиознова окончила с отличием и в 1949 году и была распределена на киностудию имени Горького.

И вновь с ней случился кризис первого семестра. В стране набирала обороты кампания по борьбе с космополитами, то есть евреями. Меньше чем через год Татьяну уволили из-за ее национальности. Лиознова оказалась без работы, без средств и больной мамой на руках.

-Она рассказывала мне такой эпизод в жизни. Во дворе все дружили, никто не смотрел кто какой национальности. После еврейского дела эти пацаны, друзья, мальчишки стали кричать на нее: “Жидовка”.

Она проходила сквозь них, разбивая эту толпу. И толпа замолкала.

Людмила Лисова. Названая дочь Лиозновой.

На всех экранах страны Любка Шевцова танцевала придуманный Лиозновой танец. Макарова становилась кумиром миллионов, получила Сталинскую премию. В это время, чтобы свести концы с концами, Лиознова шила платья на заказ. И никогда не жаловалась.

В 1953 году умер Сталин. В 1954-м, через пять лет после увольнения, Татьяне удалось восстановиться на киностудии в качестве ассистента по реквизиту. Но долго искать реквизит на пыльных складах ей не пришлось.

Герасимов не забыл Татьяну и пригласил ее ассистентом режиссера на свою короткометражку с символичным названием “Надежда”. Затем порекомендовал ее в качестве второго режиссера Станиславу Ростоцкому на его дебютный фильм “Земля и люди”. Лиозновой и Ростоцкому приписывали роман.

Возможно, так оно и было. Но Ростоцкий в то время уже начал встречаться с Ниной Меньшиковой. Если даже он был какое-то время увлечен Татьяной, жениться предпочел на другой.

-Видимо она обладала такой силищей, что выдавливала мужчин. Ей нужен был человек, который должен был ей подчиниться. Ей это тоже мешало.

Борис Грачевский.

Силища Татьяны Лиозновой помогла ей в 1958 году добиться права поставить самой свой первый самостоятельный фильм “Память сердца”. Режиссура это не просто, когда говорят: —Сделай так, скажи так. Это целые объемы человеческой личности и способность увидеть то, что лежит в основе отношений.

Возможно, Лиознова действительно видела больше других, потому что личные отношения для нее по-прежнему оставались больной темой.

Татьяне Михайловне было уже под сорок, когда на съемках героической ленты “Им покоряется небо” она познакомилась с Героем Советского Союза летчиком-испытателем Василием Калашенко, консультантом картины. Вся съемочная группа наблюдала за развитием их романа.

Из воспоминаний коллег: -С ней достаточно сложно было все время находиться рядом. Особенно в близком контакте. Надо было следовать ее воле абсолютно во всем. Она не допускала, так называемых, шатаний.

Такой стиль отношения не годился для Василия, который привык сам принимать решения и полностью отвечать за них. Он понимал, что не сможет остаться рядом с Татьяной.

И все же их встреча навсегда изменила жизнь Лиозновой. Калашенко был вдовцом с двумя дочками на руках. Татьяна Михайловна взяла на воспитание одну из них. Людмилу.

К тому моменту за плечами Лиозновой был фильм “Евдокия”. О женщине, заменившей мать пятерым сиротам. Проживая со своей героиней эпизоды ее биографии, Лиознова в какой-то момент ощутила, что готова повторить этот путь.

Людмилу Лиознова считала своей названной дочерью. И все же скорее они были очень близкими подругами. Именно Людмиле было суждено стать свидетельницей череды личных разочарований выдающегося режиссера.

Ей не суждено было испытать обычного, женского счастья.

*

Фильм “Три тополя на Плющихе” появился тоже потому, что Татьяна влюбилась. В песню “Нежность”. Незатейливая история случайного знакомства московского таксиста и крестьянки, приехавшей продавать на рынке мясо, благодаря таланту Лиозновой стала трагедией о возможном, но не сбывшемся человеческом счастье.

Через год после выхода фильм получил первую премию на Международном фестивале в Аргентине: “За реальное отображение человеческой жизни. За супружескую верность”.

Лиознова была ошеломлена такой иронией судьбы.

В жизни Лиозновой был момент, когда она совершенно потеряла голову от любви. Виной всему был красавец Арчил Гомиашвили, исполнитель роли Остапа Бендера в комедии “12 стульев”.

Арчил пылко ухаживал за Татьяной. Лиозновой казалось, что он влюблен и готов ради нее оставить семью. Но тут началась подготовка к съемкам “Семнадцати мгновений весны”.

Арчил мечтал заполучить роль Штирлица и даже уговорил автора романа Юлиана Семенова подыграть ему.

Они явились к Лиозновой и Семенов завел разговор: — Где же нам взять этого Штирлица?

И тут же, будто бы случайно взглянув на Гомиашвили, воскликнул: — Так вот же он!

Лиознову страшно разозлил этот спектакль.

Сначала она просто прогнала Семенова и Гомиашвили и попыталась отнестись к ситуации с юмором. Но потом ее начали точить сомнения. Лиознова никак не могла отделаться от мысли, что Арчил лишь использовал ее чувства ради будущей роли.

И как не старалась себя убедить, что это не так, не могла. С Гомиашвили она больше не встречалась.

Это разочарование было одним из самых жестоких. Между тем, выбор актеров и в самом деле был непростым. Кого-то режиссер знала по предыдущим совместным работам.

Например, Светлана Светличная уже снималась у нее в фильме “Им покоряется небо”. И все же Татьяна Михайловна пытливо присматривалась ко всем старым знакомым заново.

-Она проникает, как рентген. Ее глаза-маслины, они такие цепкие. Никто бы так точно не выбрал персонажей, а ведь их там очень много. И все на своих местах.

Светлана Светличная.

Лиознова признавалась, что повсюду возила с собой фотографии актеров, которые при каждом удобном случае раскладывала, как пасьянс и мысленно проигрывала то с одним, то с другим актером эпизоды из сценария.

Однако кроме соответствия задуманному образу от актера требовалось быть совершенно свободным для работы над ролью. Судьбе было угодно сделать такой подарок Вячеславу Тихонову, Леониду Броневому, Екатерине Градовой. После выхода фильма они стали легендами экрана.

В съемках участвовали почти две сотни актеров. И не один образ не остался не раскрытым. Лиознова сумела создать команду, которая жила с ней в едином ритме и буквально предугадывала желания режиссера.

Сцены, которой суждено было стать одной из самых пронзительных в советском кинематографе, не было ни в романе, ни в сценарии. Это чистая импровизация режиссера.

Нет сомнения, что подобный замысел мог родиться только у человека, который сам и любил, и страдал, и был способен передать самые сильные чувства лишь взглядом.

-Мы стали думать. Да, они встретились. Обнялись. Постояли долго-долго. Потом о чем-то говорили.

И знаете, что бы мы ни придумывали, все было бедно, порою пошло. И все разрушало ту высокую ноту, в которой оказались муж и жена, вынужденные долгие годы жить друг без друга.

И Татьяна Михайловна угадала. Она сказала: — Не надо текста.

Вячеслав Тихонов.

Когда создавался многосерийный фильм, мало кто мог предположить, какая судьба его ждет.

-Она просмотрела километры документальных фильмов, и все время повторяла, что этот фильм о ненадежности и предательстве наших союзников.

Людмила Лисина. Приемная дочь.

Говоря о союзниках, Татьяна Михайловна говорила о британцах, которые вели тайные переговоры с Гитлером, пока наша страна платила немыслимую цену в борьбе с фашизмом.

В то же время ей было мало показать своего героя одиноким во враждебной стране. Ведь теперь зритель знал, что где-то на Родине его ждет преданная и любящая женщина. Татьяна Лиознова хотела рассказать о том, о чем в советском кино мало кто говорил. О горечи самоотречения во имя великой цели.

Последний штрих, который Лиозновой всегда удавался — музыка. Композитор Микаэл Таривердиев написал для фильма 18 мелодий, но Лиознова использовала только две. Она прослушала всех лучших певцов Советского Союза: Лещенко, Ободзинского, Магомаева, думала о Толкуновой. В итоге позвала Иосифа Кобзона.

-Он спел, а она говорит: — Нет, так не годится. Можете так спеть, чтобы вас никто не узнал? —

Зачем тогда меня позвали? — спросил Кобзон, обидевшись.

Но надо знать Лиознову. Она сказала: -Вы артист. Ставлю вам задачу. Выполняйте.

И тем не менее он спел таким загадочным тембром. И его никто тогда не узнал.

Борис Грачевский.

“Семнадцать мгновений весны” вышли на экраны сразу после монтажа.

11 августа 1973 года. Успех был ошеломляющим. Тогда Лиознова не думала, что практически обеспечила себе статус живой легенды, которой можно вообще ничего не снимать.

Но она продолжала снимать. Свою картину “Карнавал” она посвятила своей любимой маме. Идея этого фильма родилась тогда, когда Татьяна Лиознова преподавала во ВГИКе. С 1975 по 1980 годы. От этой работы она получала колоссальное удовольствие.

Однажды каждому из своих студентов она дала задание: экранизировать небольшой фрагмент из сценария, опубликованного в журнале “Искусство кино”. Это была история о провинциальной девушке, приехавшей покорять Москву. Но студенческие работы мэтра разочаровали. Очевидно, история их не захватила.

Тогда она решила снять сама. Этой работе суждено было стать самой личной и самой автобиографической из картин Лиозновой.

И, как ни странно, предшествовал этому последний неудачный роман режиссера. Он случился тогда, когда Татьяна задумала фильм об испытании атомной бомбы.

Эту работу должен был курировать Совмин СССР и лично Владимир Кириллин. Один из руководителей атомной энергетики. Познакомившись с Лиозновой, Кириллин потерял голову. И даже развелся.

Однако и за него Татьяна Михайловна замуж не вышла. Причины были две. Однажды Лиознова и Кириллин отправились на спектакль “Мы, нижеподписавшиеся”. О вопиющем случае очковтирательства.

Татьяна Михайловна призналась, что собирается снять фильм по этой пьесе. Кирилин воскликнул: -Не вздумай! Тебя посадят!

Она тут же вынесла вердикт: трус.

Но главное, Лиознова поняла, что не суждено ей смириться с номенклатурной роскошью, в которой жил ее избранник. В душе она всегда оставалась простой девчонкой, которой было не место в хоромах.

Картину “Мы, нижеподписавшиеся” Лиознова все же сняла.

Вместе с Советским Союзом рухнул мир Лиозновой. После фильма “Конец света с последующим симпозиумом” она больше ничего не сняла.

Принимать участие в симпозиуме на обломках СССР, она не желала. Хотя была в том возрасте, когда можно было снимать и снимать.

-Она не приняла время. Ее называли “железная леди”, а она плакала, когда был год, когда наша армия получила всего один самолет. Просто у нее акценты в жизни были другие.

Людмила Лисина. Приемная дочь.

Пенсии и ежемесячного пособия от государства Израиль, как выдающемуся представителю еврейского народа, одинокой Лиозновой хватало, пока она не заболела. Чтобы оплачивать лечение, пришлось продать большую квартиру и переехать в ту, что поменьше.

Впрочем, последние несколько лет Лиознова провела в больницах. Мучительные боли заставили искать утешения в вере. Она держала в руках и Коран, и Тору. Но приходил к ней батюшка. В результате своих духовных поисков Татьяна Михайловна приняла православие.

Ее пытались отговорить и вернуть к вере предков. Но Лиознова, как всегда, была непреклонна и завещала отпеть ее православном храме.

29 сентября 2011 года Татьяна Михайловна Лиознова умерла в Центральной клинической больнице.

Когда “Семнадцать мгновений весны” с триумфом прошел по телеэкранам, Татьяну Лиознову пригласили в Тбилиси. Устроить специальный показ. Она оказалась в одном самолете с Арчилом Гомиашвили и его семьей.

Пока Лиознова снимала фильм, у него подросла дочка, которая, расшалившись, стала бегать по салону и в конце-концов уселась к Лиозновой на колени. Арчил подошел, чтобы забрать ребенка и заметил: —Вот и конец истории. Ты везешь свои железные банки с фильмом, а я вот этого маленького человечка.

Это было очень жестоко по отношению к бездетной Татьяне Михайловне. И она тогда ничего не ответила.

Лишь позже не раз говорила: —Мои фильмы — мои дети. Она и в самом деле могла гордиться своим наследием.

Ведь мы вновь и вновь готовы пересматривать, как спасается радистка Кэт, как идет на лыжах пастор Шлаг и как Мюллер произносит бессмертную фразу: -А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…