— Катенька, уверена ли ты, что хочешь ехать со мной? — в очередной раз спросил жену Геннадий Иванович. Он знал, что жена не понимает, куда просится, но отказать ей не мог.

— Мы должны быть вместе, — уверенно отвечала Екатерина.

Пройдет несколько месяцев, и Екатерина будет кататься по сырой земле, плача от бессилия, но в тот момент она не сомневалась, что ее долг находиться рядом с мужем. Они только обвенчались и она не представляла, что ей придется разлучиться с ним.

Екатерина Ельчанинова родилась 15 октября 1831 года в Смоленской губернии, в семье обедневшего дворянина Ивана Ельчанинова. В семье было две дочери, старшая Сашенька и младшая Катенька.

Когда девочки немного подросли, их дядюшка, имеющий связи в Петербурге, отправил племянниц обучаться в Смольный институт. Там они находились до 1848 года. За это время их родители отправились в мир иной, поэтому после обучения, дядя забрал выпускниц к себе в Иркутск, где он был губернатором.

Семнадцатилетняя Екатерина была весьма привлекательна. Вот как ее описывала одна из смольнянок:

Она была сама радость и веселие и при большом уме была собой очень хороша. Она была небольшого роста, блондинка с правильными чертами лица и с прелестными голубыми глазами, имевшими ту особенность, что, когда ее лицо смеялось и голос звонко раздавался от смеха, они не меняли своего вдумчивого выражения, придавая тем особую оригинальную прелесть.

Хорошенькая, смешливая девушка быстро стала украшением дома губернатора. Однажды туда зашел в гости капитан Геннадий Иванович Невельской. Он прибыл в Иркутск не для светских раутов, его мозг был занят грандиозными планами Амурской экспедиции.

Беседуя с губернатором о картах и снабжении, Геннадий Иванович услышал звонкий смех и обернулся. Его взгляд упал на Екатерину, и он ощутил, что пропал.

Сложно представить два больших контрастов. Она — юная красавица блондинка, и он — тридцатисемилетний, невысокий мужчина. Вот как его описывала их знакомая:

С маленькими глазками и вообще очень невзрачный… но с его приходом вся квартира оживилась. Это был в высшей степени подвижный человек. Он не мог сидеть на месте и все время ходил из угла в угол по нашей комнате… рассказывая о тех заботах, затруднениях и разных препятствиях, которые он встречает в настоящее время, собираясь в свой дальний путь в Сибирь…

За масштабом личности внешность Невельского преображалась.

Екатерина смотрела на него во все глаза и видела поразительного, энергичного и яркого мужчину, готового покорять неведомые края. Он вызывал у нее восхищение, но ее чувства меркли по сравнению с его. Геннадий Иванович влюбился в девушку с первого взгляда и начал стремительно ухаживать за ней.

— Будьте моей женой! — говорил он, но она упрямо отказывалась.

Геннадий Иванович не сдавался и все-таки добился благосклонности от любимой.

В середине апреля 1851 года Екатерина стала женой Невельского.

Из письма Екатерины:

Вот уже три недели я замужем, любезный и почтенный дяденька. Я уверена,

что вы вполне понимаете, сколько новых мыслей и желаний явилось мне,

сколько новых обязанностей вижу я перед собой впереди. Более и более я

привязываюсь к моему милому мужу. Он так внимателен, так любит меня, что не только я, все окружающие тронуты этим.

Геннадий Иванович планировал оставить жену в Иркутске и двинуться в путь, но она ничего не хотела об этом слышать, считая, что обязана сопровождать его. В итоге уже 12 мая 1851 года они вместе выдвинулись по направлению к Якутску.

После Якутска всю компанию ждал тяжелый и длительный переход на лошадях к берегу Охотского моря. В дороге Екатерина поняла, что переоценила свои силы. Она признавалась, что «путешествие стало пыткой».

Бесконечная тряска по ухабистым и размытыми дождем дорогам. Ночлег под открытым небом или в продуваемых избах. Скудная пища. Все это было мучительно. К тому же, оказалось, что Екатерина ждет ребенка. Выносить беременность в таких условиях было невозможным.

Из письма Екатерины:

Мы подвигались шагом и так дотащились до Охотска, не доезжая 10

верст, где я упала на траву, катаясь по ней от невыносимых страданий. О, как я рыдала, как проклинала эту ужасную дорогу, которой опасности, ужасы и страшное утомление лишили меня самой сладкой надежды…

Сладкой надежды… Ребенка.

В начале августа 1851 года экспедиция прибыла в Петровское. Это было небольшое поселение, с трех сторон окруженное морем.

Сердце сжалось, когда я вошла в убогое жилище, где я должна прожить

столько долгих месяцев, я упала духом и залилась горючими слезами. — писала Екатерина. — Я была готова к тому, что встречу простую, деревенскую обстановку, но мрачная действительность превзошла все мои ожидания. Какой резкой противоположностью показалась мне эта избушка в сравнении с прежними удобствами уютной раздольной деревенской жизни в доме наших родителей и у доброго дяди!

Там, в Петровском, в начале июня 1852 года у Невельских родилась дочь, которую они назвали в честь матери, Катенькой. В апреле 1854 года у супругов родилась вторая дочь, нареченная Олей.

Увы, первая девочка сильно болела. Сохранились письма, где Невельские постоянно просят прислать молока для малютки… В мае 1854 года маленькая Катя испустила дух…

Несмотря на трагическое событие, Екатерина держалась. Она была женой начальника экспедиции и понимала, что люди из их отряда не должны видеть уныние на ее лице. Один из офицеров, находящихся в экспедиции, вспоминал:

К ней шли безбоязненно и всегда с уверенностью, что внимательный и ласковый глаз хозяйки заметит каждого. Помню я также маленький столик в комнате, за которым гиляки пили чай, отвечая на вопросы Невельской и угощаемые самой хозяйкой… Где, как не в этом обществе, отдыхали мы душою после физической и нравственной усталости.

Супруги находились на Дальнем Востоке до лета 1856 года. За это время Геннадий Иванович совершил ряд географических открытий. Именно Невельской доказал, что Сахалин — это остров. Также он открыл пролив, который теперь носит его имя, и установил, что устье Амура является судоходным, и по нему можно заходить из океана.

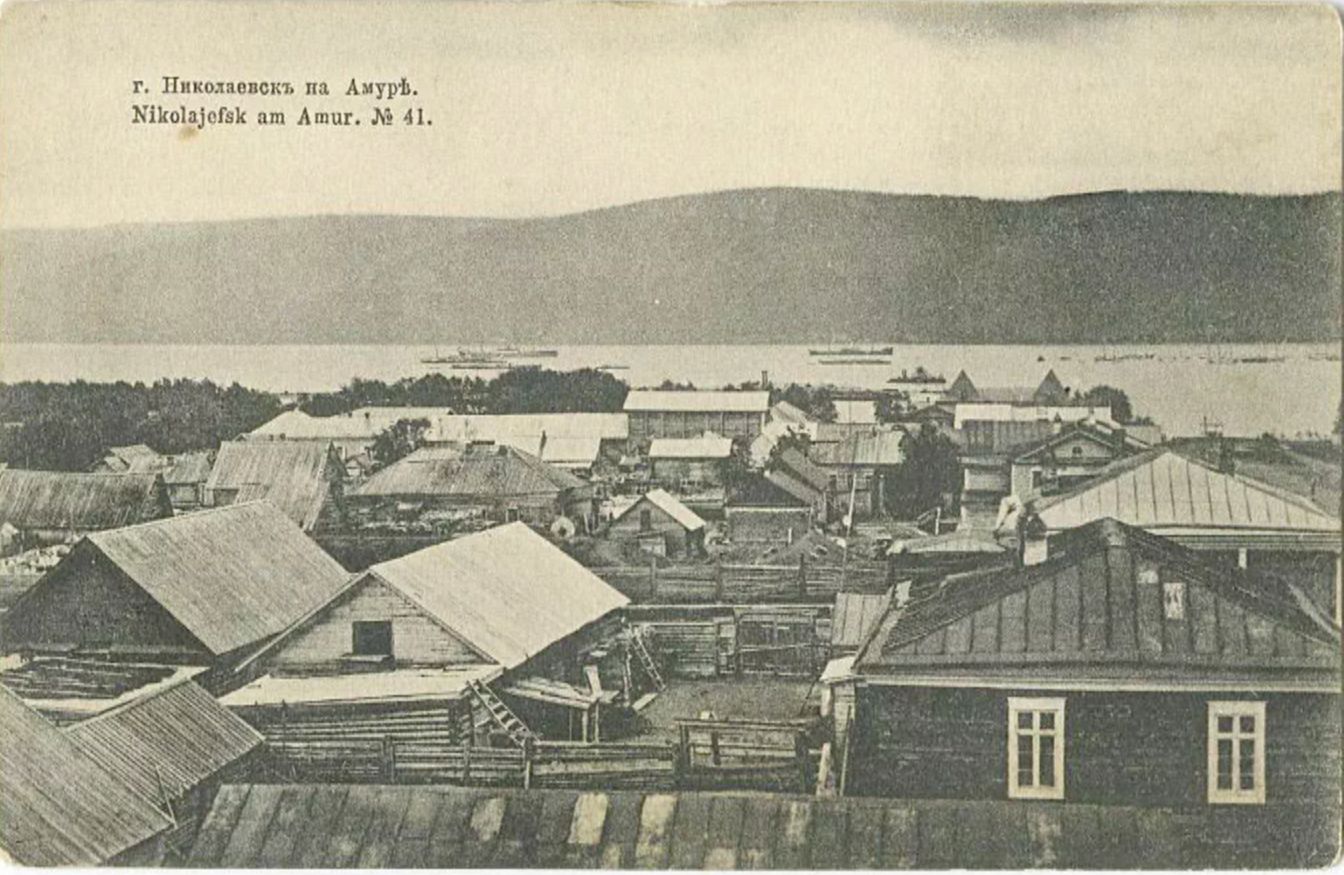

Интересно, что Геннадий Иванович, не побоявшись гнева императора, который запретил касаться устья Амура, основал там Николаевский пост (сейчас это город Николаевск-на-Амуре). За это самоуправство государь его похвалил, наградил и изрек:

Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен.

В 1857 году Екатерина с мужем и двумя дочерьми (в 1855 году у них родилась дочь Маша) приехали в Петербург. Они поселились в квартире на улице Чайковского (раньше она называлась Сергеевская).

В 1858 году у Невельских родилась дочь Александра, а в 1861 году сын Николай.

Семейная жизнь супругов шла тихо, уединенно. После последних родов здоровье Екатерины пошатнулось и супруги периодически выезжали за границу на лечение.

Из письма Екатерины:

Бог поможет мне вылечиться окончательно, жизнь моя покамест необходима —детей много. Я сейчас хлопочу, сколько умею, о воспитании старшей дочери — на днях 12; уроки становятся весьма серьезными; много надо средств, чтобы вести образование хорошо и полезно дома. Мы отказывали себе во всем, чтобы справиться с этим делом… Саша — решительно общая фаворитка и самая красивая из девочек; мальчуган мой, крошка Коля — славный ребенок, спокойный и здоровенький, но слишком серьезный мальчик, должно быть, будет такой же философ, как папа.

Свои сбережения супруги вложили в дома в Пензенской, Костромской и Симбирской губерниях. Туда они уезжали на лето, а к зиме возвращались в Петербург.

Последние годы жизни Геннадий Иванович трудился над книгой об Амурской экспедиции. К сожалению, он не увидел, как она была издана. В апреле 1876 года Невельской скончался. Пережив мужа всего на три года, Екатерина Ивановна будто истомилась в разлуке по нему. Она успела выполнить свой последний долг перед ним, бережно подготовила к публикации его книгу, а потом ее здоровье начало ухудшаться…

8 марта 1879 года сердце Екатерины Ивановны навсегда остановилось. Ей было сорок семь лет. Невельскую похоронили рядом с любимым супругом. Так завершилась история любви, ставшая неотъемлемой частью истории великой России.