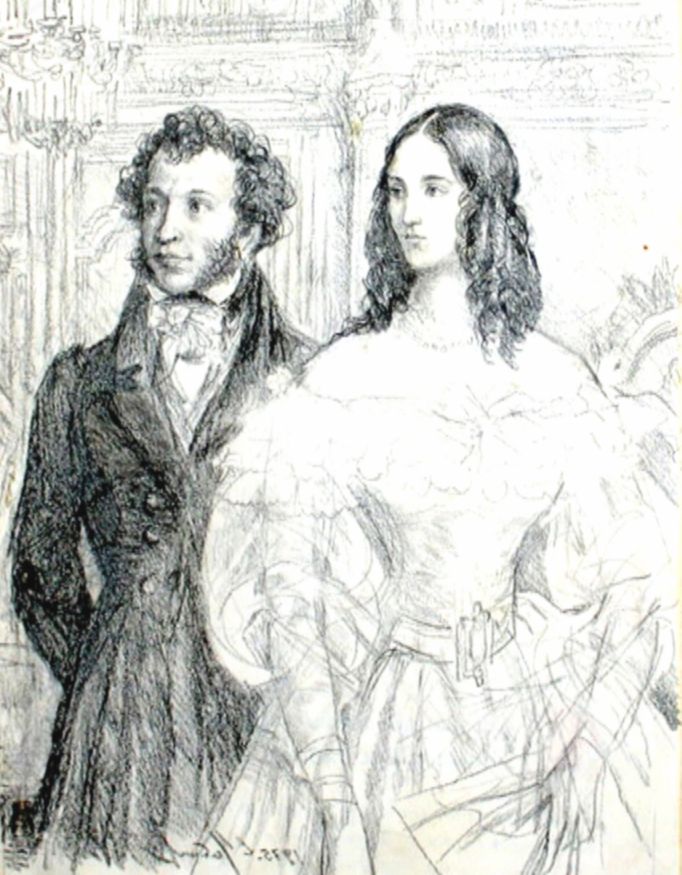

«Она мила — скажу меж нами —

Придворных витязей гроза,

И можно с южными звездами

Сравнить, особенно стихами,

Ее черкесские глаза.»

(А.С.Пушкин)

Год 1882-й. В Москве открылась первая телефонная станция, под Петербургом состоялось первое в мире испытание самолета конструкции Можайского.

А немолодая девица Ольга Смирнова пытается доказать, что ее мать, бывшая фрейлина николаевского двора, от старости сделалась невменяема, что чуть ли не на смертном одре целыми днями пишет запутанные воспоминания, полные болезненных фантазий…

Но этих воспоминаний с нетерпением ждут издатели! Ведь Александра Осиповна Смирнова-Россет в молодости была дружна с Жуковским, Пушкиным, Тургеневым, Вяземским, Одоевским, позднее — с Гоголем, с Тютчевым… Кто, как не она, сохранил драгоценные подробности?..

Осознавая важность своих мемуаров, Смирнова-Россет честно вспоминала все, чего от нее ожидали, но… но… не это было главным!..

Одинокая и больная, она вела нескончаемую беседу с тем, кого уже давно не было на свете, со своей единственной любовью, со своим несостоявшимся счастьем. И упрямо доказывала самой себе, что была права в те дни, погнавшись за невозможным и отрекшись от возможного…

Чтобы понять, какой смысл вкладывали в слово «любовь» современницы Пушкина и Лермонтова, неплохо бы сперва заглянуть чуть поглубже — в XVIII век. Тогда еще не было на свете этих высокодуховных красавиц, которые все вместе послужили прообразом пушкинской Татьяны.

Тогда все было гораздо проще. И, хотя в русский язык еще не пришло короткое словечко «секс», однако именно он и процветал в самом изящном из всех возможных вариантов — в виде изысканной и почти ни к чему не обязывающей игры.

Естественно, разврат шел из Франции! Русские моралисты XVIII века, начиная с Новикова, кончая дедушкой Крыловым, ополчались против французских мод и соответствующих нравов. А пока она метали громы и молнии, случилась французская революция, и развратным маркизам обоих полов поотрубали головы посредством гуманной гильотины.

Потом, как известно, власть взял Наполеон Бонапарт, и, пока он не враждовал с Россией, француская культура не уступала позиций, однако с началом войны 1812 года все дамы и барышни наотрез отказались говорить на французском языке, которым владели лучше, чем русским, и обрядились в сарафаны.

Война кончилась — исправление нравов продолжалось. И только любознательные лицеисты в тиши царскосельских парков зачитывались эротическими творениями веселого и, увы, покойного поэта Парни.

Юный Александр Пушкин, мечтавший о ласках театральных девиц и вовсю подражавший французу, еще не знал, что наступило иное время — стрелка исторических весов качнулась от любовного вольнодумия к повальной нравственности.

Собственно говоря, так было всегда. Накануне крупных общественных потрясений царит сексуальная свебода, после суматохи, революций, войн общество, словно угомонившись, придумывает строгие правила нравственности, и на первых порах само охотно им следует — пока человеческая природа все же не возьмет верх.

Так было в самом начале ХХ века — а потом грянула первая мировая, и двадцатые-тридцатые годы уже были чинными, как английский файф-о-клок. Экранный поцелуй — и тот возмущал зрителей среднего и старшего поколения.

А вот в самом конце 80х состоялась сексуальная революция в России — и в мире теперь такой кавардак (некоторые считают войну с терроризмом фактически третьей мировой), что скоро, того гляди, мы опять вернемся к строгим правилам поведения.

Так вот — одинокая и больная Александра Смирнова-Россет видела, что мир изменился и женским счастьем называют не только материнство, понимала, что пора произвести наконец переоценку ценностей, но все в ее гордой и близкой к безумию душе противилось этому…

Маленькая Сашенька училась говорить и никак не могла произнести собственное имя. Шасенькой стал звать ее отец, а за ним — и близкие. Но вскоре девочка осиротела. Было это в 1815 году, Шасеньке исполнилось шесть лет. Вскоре мать вышла замуж за Ивана Карловича Арнольди. Тут-то и завязался узелок, развязать который не удалось и десятилетия спустя.

«Я никогда не могла ей простить, что она больше любила этого хромого черта (он потерял ногу под Лейпцигом), чем моего папочку» — писала в воспоминаниях Шасенька, но причина разлада с матерью была в другом.

«Мне было восемь лет, когда этот богомерзкий человек хотел сделать очень гадкие вещи со мной…. я играла одна на полу, когда он схватил меня, я закричала. Амалья Ивановна прибежала, я ей все рассказала, и с той поры она меня стерегла и ни на минуту не оставляла меня одну с ним; она запретила говорить это маменьке; вот почему я не любила мать».

В дальнейшем Шасенька не называла Арнольди иначе как хромым чертом, безногим чертом и прочими сердитыми кличками. Отчим вызывал у нее жгучее отвращение, которое она невольно переносила на всех мужчин, пытавшихся склонить ее к близости.

Как-то, уже будучи фрейлиной, по случаю проливного дожда она оказалась в одной карете со старым придворным, князем Ливеном, и тот попытался ее поцеловать.

«Он прекратил, но когда мы оказались в коридоре, он следовал за мной до моей комнаты. Я вся дрожала, захлопнула дверь перед его носом, крича ему: «Старая скотина, старая свинья!» На следующий день я пошла сказать о нем императрице…»

Девочку отдали в Смольный институт, где под крылышком всеми обожаемой патронессы, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, воспитанницы росли как ангелы, в блаженном неведении.

«Вообразите, дорогой друг, мне было 18 лет и это слово «делал» непокидало меня; я сказала Александрине Зубовой: «Моя милая, что делают, чтобы иметь детей?» Она сказала мне: «Ах, Сашенька, аббат Делош нам не сказал, что нужно делать».

После Смольного Шасенька Россет стала фрейлиной двора и вскореотличилась: она беседовала с давним своим знакомцем, бывшим одесским губернатором Ланжероном, и речь зашла о делах давно минувших дней.

Ланжерон посетовал, что вдова Россет отказалась выйти за него замуж — в таком случае ее детям досталось бы все состояние не имевшего других наследников Ланжерона. Юная фрейлина вспомнила, что сыном губернатора считали некого Андро. «Но Андро я имел от любовницы», — возразил Ланжерон.

— Но, — удивилась Шасенька, — я не знала, что можно иметь детей, не будучи женатым!

Чем и вызвала общий смех.

Однако вскоре Шасеньке Россет было велено выходить замуж. Ей в сущности было все равно, чьей женой стать, а императрица рекомендовала выбирать мужа, способного позаботиться о ее младших братьях. Похоже, что красавица Шасенька вызвала слишком серьезный интерес императора Николая — и ее хотели убрать из Зимнего куда-нибудь подальше.

Ей даже дали удивительно весомое приданое — 12 000 рублей. В 1832 году она вышла замуж за Николая Смирнова — богача, дипломата, ставшего впоследствии камергером и сенатором. Вышла, даже не испытав обычной увлеченности. На какую счастливую жизнь она в таких обстоятельствах рассчитывала — Бог весть! Видимо, полагала, что стерпится-слюбится. Не слюбилось…

Молодая фрейлина олицетворяла собой именно тот тип светской дамы, который был тогда в моде: красавица, умница, музыкантша, прекрасная собеседница и верная жена своего мужа по той простой причине, что мужчина как таковой ей не нужен вовсе.

Из этого вовсе не следует, что общество забыло о женской способности искать и находить счастье в интимной жизни. Конечно же, мужчины (которые, как правило, женились, в немалом количестве постелей погостив) прекрасно знали, как выглядит женский оргазм. Но то, что поощряется в любовнице, настойчиво выводится за круг интересов невесты и жены.

Литература в то время активно разрабатывает два типа сюжетов. Первый — приключения юной девушки до того, как ее поведут под венец. Радостной свадьбой завершаются «Барышня-крестьянка» и «Метель» Пушкина. Что будет дальше — автора не касается.

Только совсем обнаглевший француз Бальзак решается заглянуть наутро в спальню новобрачных — и весь длинный роман «Тридцатилетняя женщина» начинается с того, что интимная жизнь крепко разочаровала юную Жюли. Второй тип — молодая замужняя женщина становится объектом страсти такого же молодого мужчины.

Грехопадение карается ужасно — преступница тает как свечка, даже если муж ее простил. Такая вот была в первой трети XIX века литературно-семейная педагогика.

Естественно, многие дамы исповедовали двойную мораль. Методом проб и ошибок они приходили к правильному пониманию вещей. О счастливых любовниках литература умалчивала.

Возник парадокс: благовоспитанные дамы наподобие Шасеньки Россет-Смирновой были обречены видеть счастье в исполнении своего долга перед мужем и детьми. Радости жизни негласно дозволялись только «жрицам любви» — очень, кстати, соответствующее сути дела определение.

Есть у Лермонтова поэма «Сашка», в которой как раз и выведены две такие «жрицы» — Параша и Тирза. Обе живут лишь любовью, отдаются ей безраздельно, и обе при этом — простые, необразованные девушки, которым решительно не место в светском обществе.

Это раздвоение идеала («прекрасная дама», чтобы смотреть на нее снизу вверх, и женщина, дающая идеальное блаженство в своих объятиях, чтобы смотреть на нее сверху вниз) было свойственно обществу, достигшему довольно высокой степени развития культуры, как в средневековом Провансе, так и в пушкинскую эпоху.

Сам Пушкин немало воспевал недоступных красавиц, отдавал должное и «жрицам любви». Пожалуй, только раз он позволил себе несколько неожиданную фантазию:

«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,

Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,

Стенаньем, криками вакханки молодой,

Когда, виясь в моих объятиях змеей,

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний

Она торопит миг последних содроганий!»

Странное для нас признание, не правда ли? Но эти строки написаны, когда Пушкин был женихом Натали Гончаровой и мечтал лишь о ней:

«О, как милее ты, смиренница моя,

О, как мучительно тобою счастлив я,

Когда, склоняяся на долгие моленья,

Ты предаешься мне нежна без упоенья,

Стыдливо-холодна, восторгу моему

Едва ответствуешь, не внемлешь ничему

И оживляешься потом все боле, боле —

И делишь наконец мой пламень поневоле!»

На все, надо полагать, своя мода, и на поведение в постели — тоже. Пушкин, в отличие от большинства мужчин, хотел, чтобы жена не только рожала детей, но и разделяла с ним любовный пламень. Но он хотел еще и изысканной любовной игры с сопротивлением и крошечными уступками.

Интересно, что при всей своей влюбчивости Пушкин не имел ни малейших притязаний на Шасеньку. В девичестве — оно понятно, совращение девицы — грех. Но и потом, когда она стала замужней дамой, он поминал ее удивительную южную красоту разве что в стихах — физического влечения она не вызывала…