«Сначала будет больно, но затем все пройдет, — утешал юную наложницу Яо Нян ее господин. — Твоя красота и так подобна солнцу, но ты станешь безупречна, когда расцветут твои лотосы!».

Яо Нян слушала императора и плакала от невыносимой боли.

Ли Юй, последний император династии Южная Тан, правивший с 937 года, был не только правителем огромного государства, но и талантливым поэтом, мастером цы — лирических романсов малой формы. Как поэт, Ли Юй был большим ценителем женской красоты. Императору в женщинах нравилось все, кроме … их стоп.

Даже самые малые от природы женские стопы Ли Юй считал некрасивыми и, видя их, не мог сполна насладиться общением со своими прекрасными наложницами.

Любимой наложницей императора была очаровательная Яо Нян. Ее-то Ли Юй и решил сделать идеальной. Император велел евнухам забинтовать стопы Яо Нян полосами белого шелка таким образом, чтобы они стали похожи на полумесяц.

Так, с забинтованными ногами, Яо Нян провела длительное время, бинты раз в две недели снимали и меняли на новые. В результате стопы девушки деформировались и стали такими, как мечтал Ли Юй.

Глядя на успех Яо Нян, и другие женщины из высшего общества стали бинтовать ноги, затем эта практика распространилась на весь Китай.

Считалось, что туфелька красавицы должна соответствовать по объему бокалу вина. В период династии Юань возникла традиция, когда мужчина пил напиток прямо из туфельки. Это называлось «осушить золотой лотос». Так маленькие женские стопы стали называть «лотосами».

Считалось, что идеальный «лотос» не должен превышать 7 см. в длину. Такая стопа называлась «золотой лотос». Длина «серебряного лотоса» не превышала 10 см, стопы больше 10 см. именовались «железным лотосом» и ценились лишь немногим выше, чем недеформированные женские ноги.

Идеалом красоты считалось, если стопа не выглядела опорой для тела и переставала таковой быть: то есть, если женщина утрачивала способность самостоятельно передвигаться.

Женщина становилась полностью зависимой от мужа. Неспособность жены ходить свидетельствовало о богатстве и влиятельности ее супруга, ведь только мужчина привилегированного положения мог содержать неработающую женщину.

Ради того, чтобы у их дочерей были «лотосы», желательно, золотые, родители были готовы пойти на все: иначе выгодно выдать дочь замуж было невозможно.

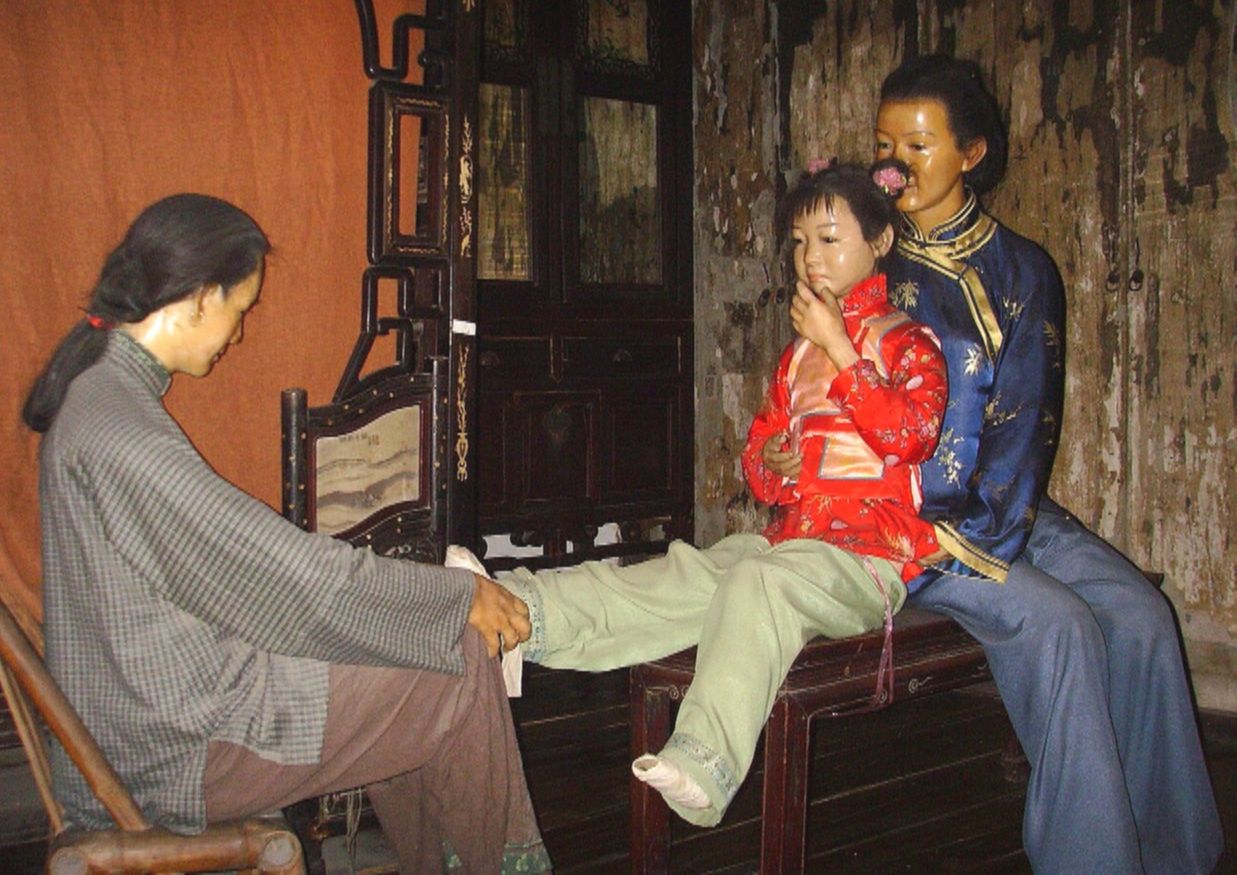

Бинтовать ноги девочкам начинали с 5-8-летнего возраста, иногда даже раньше. Первый этап бинтования происходил зимой, так как холод снижал чувствительность к боли и уменьшал риск инфицирования стопы.

В богатых семьях к перебинтованной девочке приставляли прислугу, в бедных девочкам самим приходилось переносить тяжести бинтования.

Формирование «лотоса» завершалось примерно за три года. Процесс включал четыре этапа. На первом стопу девочки сгибали с такой силой, что пальцы ломались. После этого ноги туго перебинтовывали, концы повязки сшивали. На ноги девочки надевали специальные носки и острые туфельки.

На втором этапе бинты затягивали все туже. Время от времени повязки снимали, со стоп удаляли отмершие ткани и грязь, подстригали ногти. Затягивание бинтов сопровождалось ужасной болью, поэтому процедуру проводили профессиональные бинтовальщицы. Матерей к процедуре не допускали из-за возможной жалости. Так в Китае возникла пословица: «Мать не может любить одновременно свою дочь и ее ногу».

Третий этап был самым болезненным и назывался он «периодом тугого бинтования». На этом этапе носок ноги подтягивали к пятке, что зачастую приводило к новым переломам.

Последний, четвертый этап, назывался «бинтованием дуги»: задачей бинтовальщика было сделать подъем стопы таким высоким, чтобы под «арку» можно было положить куриное яйцо. Таким образом, стопа женщины становилась похожа на натянутый лук — именно такая форма считалась самой красивой и желанной мужчинами.

Бинтование ног было настолько мучительным для девочек, что в Китае возникла пословица: «Пара бинтованных ног стоит ванну слез».

Впоследствии женщинам приходилось самим бинтовать себе ноги, чтобы «лотосы» не начали постепенно распрямляться. Процедуру бинтования приходилось делать на протяжении всей жизни.

После того, как девушка обзаводилась «лотосами», дорога к успешному замужеству ей была открыта. Дочь крестьянина вполне могла стать супругой феодала и кормить всю свою большую семью.

Однако помимо невозможности ходить, сильную боль, «лотосы» несли и другие проблемы, в частности, инфекции ног.

Особенность стопы была такой, что даже регулярная стрижка ногтей не спасала от врастания, что вызывало воспаление. Запах от такой стопы стоял крайне неприятный, поэтому иногда ноги перебинтованных красавиц называли «пахучие лотосы».

Еще одной проблемой был некроз тканей, вызываемый инфекционными процессами. Иногда инфекция переходила на кости, и тогда пальцы отпадали, что, впрочем, считалось прекрасным результатом — теперь стопы становились еще меньше и их можно было перебинтовать еще туже.

Нередки были случаи, когда девушки погибали от заражения крови, но и угроза смерти не останавливала родителей от бинтования — жизнь с большими стопами считалась гораздо хуже.

В пожилом возрасте женщины с «лотосами» страдали от остеопороза, переломов, некрозов и других болезней.

Традиция бинтования в Китае оказалась невероятно сильна. Конфуцианский философ XII века Чжу Си призывал императора распространить обычай на страны за пределами Китая, так как бинтование позволяет выстроить «правильные отношения между мужчиной и женщиной». Однако несмотря на все усилия китайских правителей, ни в Японии, ни в Корее ноги женщинам не бинтовали.

Китайцы, впрочем, не сильно по этому поводу горевали: в самой Поднебесной деформированная стопа считалась верхом красоты. При этом, сам вид женской стопы без бинтов и обуви считался крайне неприличным. Мужчины из высшего света категорически не желали видеть женские ноги без покрытия. Китайский историк писал:

«Если вы снимете обувь и повязку, то эстетическое наслаждение будет навеки разрушено».

Люди из низших классов мечтали о женщинах с «лотосами», но те были им совершенно недоступны.

Китайские женщины воспринимали бинтование как необходимость, ведь женщин с нормальными стопами презирали, считали их нищенками. «Босоногая» — в Китае это было тяжкое оскорбление.

Женщина с недеформированной стопой не могла рассчитывать на удачное замужество, и была вынуждена заниматься тяжелой и грязной работой.

За возможности, которые давали женщинам «лотосы», они готовы были терпеть многое.

*

После прихода к власти в 1663 году маньчжурской династии, император запретил бинтование ног. Однако постановление действовало лишь в отношении девушек манчжурского происхождения, китаянкам продолжали бинтовать ноги. Так в Поднебесной появилась пословица: «Мода сильнее императора».

С XVII века традиция начала подвергаться постоянной критике со стороны китайских писателей и ученых. Однако обычай был так силен, что ноги девочкам продолжали бинтовать и в XIX веке.

Лишь в конце XIX столетия образованные китайцы вполне осознали, что традиция бинтования не соответствует мировому прогрессу. Политик Кан Ювэй создал Общество освобождения ног и подготовил закон о полном запрете бинтования.

Философ Янь Фу назвал традицию бесчеловечной, призвал китаянок заниматься спортом, рожать здоровых детей. Писатель Су Маньшу в борьбе против бинтования пошел на хитрость.

При переводе на китайский «Отверженных» Виктора Гюго Маньшу ввел в повествование придуманного персонажа, критиковавшего китайскую варварскую традицию бинтования. Книга разошлась огромным тиражом, и китайцы прочли о том, что бинтование — это вовсе не красиво, это увечье женщин и позор страны.

В 1912 году правительство Китайской Республики запретило бинтование ног, однако, в большинстве провинций традиция продолжалась.

Лишь пришедшие к власти в 1949 году коммунисты смогли добиться полного и окончательного запрета на бинтование ног, в том числе, в самых отдаленных сельских районах.

Варварской и жестокой традиции был положен конец. Женские ноги наконец-то обрели свободу.