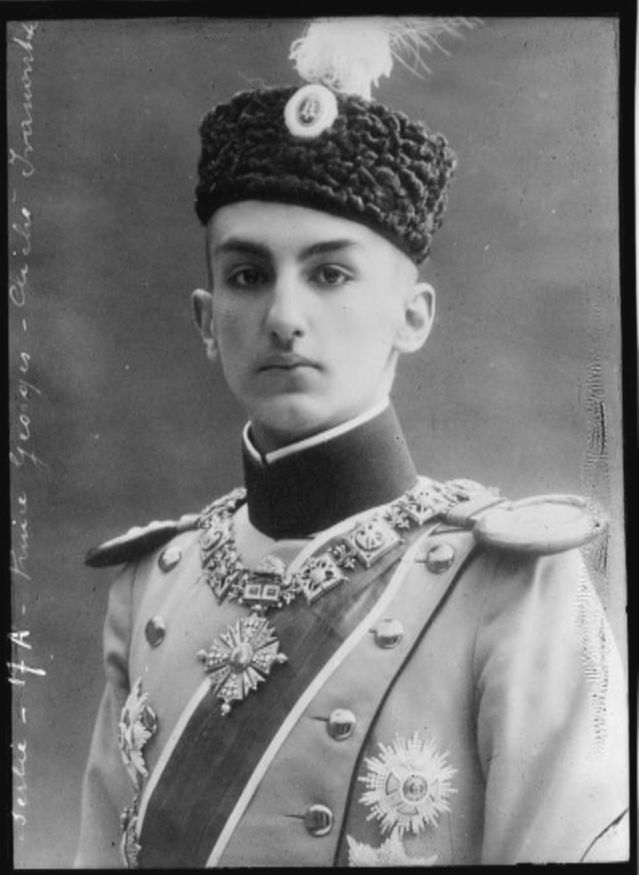

Высокий, красивый, образованный, статный — настоящий принц. Это все о нем — старшем сыне и наследнике Сербского короля Петра из рода Карагеоргиевичей, Александре.

Петр стал королем в 1903-м году, после трагической расправы над предыдущим монархом из династии Обреновичей и его женой. На момент провозглашения нового короля, его второму сыну Александру было 15 лет. Собственно, новость о воцарении отца принц Александр встретил в России, во время учебы в Русском Пажеском корпусе.

Сербия всегда была тесно связана с Российской империей, не было ничего удивительного в том, что знатные семейства отправляли в Санкт-Петербург своих отпрысков. В том самом 1903-м, принц Александр увозил с собой на Родину прекрасное знание русского языка, увлечение военной историей и естественными науками, отменные навыки верховой езды, изысканные манеры. И любовь к стране, которая стала его вторым домом.

У Александра был старший брат Георгий, именно он считался наследником трона. Год разницы между братьями, но с первородством Александр Карагеоргиевич не спорил. Все решилось само в 1909-м году. Наследник Сербской короны оказался замешан в очень неприглядной истории.

Денщик принца Георгия Стефан Колакович погиб, в обществе укоренилось мнение, что виновным, сделавшим это в приступе плохо контролируемой ярости, был принц Георгий. О наследнике действительно говорили, что тот легко выходит из себя и не контролирует эмоции.

Король Петр пытался дело замять, но не вышло: газетчики, особенно левой направленности, трубили об участии в деле принца. Династия была молода, ее приход к власти тоже был отмечен преступлением, так что было решено, что Георгий отречется от прав на престол в пользу следующего брата. Так Александр стал наследником.

-Сербии очень нужен твой брак, — наставлял юношу отец. — И, как ты понимаешь, свободой воли ты не обладаешь.

Александр все это прекрасно понимал, а его отец обратил взоры на сильную Россию, где как по заказу в семье императора подрастали четыре дочери. По общему мнению, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были привлекательны, воспитаны и скромны. Идеальные невесты, тем более, они были православными и традиционно геополитически своими.

Ближе всего для сербского принца по возрасту была Ольга. В 1914-м, когда Петр Карагеоргиевич ослаб здоровьем и наследник стал регентом при своем отце, ей уже исполнилось 18 лет (Ольга Николаевна — ноябрьская, родилась в 1895-м).

Загвоздка в том, что в 1912-м году должна была состояться помолвка старшей дочери Николая Второго с родственником — великим князем Дмитрием Павловичем, двоюродным братом русского царя. И Ольга будущему жениху симпатизировала. Помолвку расстроила мать, Александра Федоровна. Из-за Распутина, ярым противником которого был потенциальный зять.

Говорили потом, что именно это подвигло Дмитрия Павловича в 1916-м принять участие в физическом устранении «святого старца». Как бы то ни было, а в 1914-м году Ольга Николаевна думать об иных женихах не желала.

Забегая вперед, скажу, что и следующего жениха от старшей дочери отвадила маменька. В 1916-м Великая княгиня Мария Павловна прямо предлагала Николаю Второму выдать Ольгу за ее сына Бориса Владимировича. Тоже родственника, он приходился внуком Александру Второму.

Почему потенциальная теща не хотела отпускать замуж старшую дочь — неизвестно. Возможно, причина в болезни царевича Алексея, Ольга и до его рождения являлась «страховочным» вариантом, во всяком случае, возможность ее объявления наследницей в царской семье обсуждалась.

За Татьяной шлейфа отказов искателям ее руки в 1914-м году, когда Александр Карагеоргиевич посетил Россию, не было. Девушке шел 17-й год, она была застенчива, добра и миловидна. На одном из приемов Александра и Татьяну представили друг другу. И молодые люди чрезвычайно друг другу понравились. 26-ти летний наследник Сербской короны был очарован: тот самый случай, когда династический долг отвечает собственным желаниям мужчины.

По отзывам современников, Татьяна обладала самым мягким и спокойным характером среди своих сестер. Она каким-то чудом даже умела успокаивать мать, когда с той случались истерические припадки. Александра Федоровна считала эту свою дочь самой близкой. Распутина будущий жених дочери не знал, а следовательно, не мог питать к нему антипатии.

В 1914-м году в семье Николая и Александры Федоровны начали готовиться к помолвке Татьяны. Потихоньку, без лишнего шума, не торопя события. Брак родителям невесты тоже казался удачным и из-за вопросов веры, и по политическим соображениям и потому, что молодые люди удивительно подходили друг другу.

-Очень красивая пара, королевич не на шутку влюблен! — говорили близкие к царской семье люди.

Татьяна при этом заливалась румянцем, но было видно — Александр не оставил ее равнодушной. Среди всех (и позднейших тоже) слухов о влюбленностях Татьяны Николаевны, свадьба с Сербским претендентом была реальнее всего. Но…

Через несколько месяцев началась первая мировая война, помолвку пришлось отложить. Как выяснилось — навсегда. Александр Карагеоргиевич стал верховным главнокомандующим сербской армии, русским царем он был награжден орденами Андрея Первозванного, Святого Георгия, 4-й и 3-й степеней, то есть, он оставался близким союзником, почти родственником.

Татьяна Николаевна вместе с матерью, сестрами и другими дамами высшего света трудилась в госпиталях. Есть данные, что молодые люди писали друг другу письма, об этом упоминают мемуаристы, но самих писем Татьяны в открытых источниках нет. Возможно, они были уничтожены Татьяной Николаевной, или теми, кто пришел к власти в 1917-м. Возможно, они пока лежат в архивах среди множества не рассекреченных документов.

Мы знаем, что было с Татьяной Николаевной дальше. А Александр Карагеоргиевич предлагал Деникину создать воинское формирование из южных славян, чтобы бороться с большевиками. Новость о расстреле царской семьи принц-регент Сербии воспринял очень остро. Есть свидетельства, что он думал даже о том, чтобы свести счеты с жизнью. И уж точно навсегда возненавидел большевиков, погубивших его невесту.

Сербия горевала вместе с Александром. Там желали этого брака, великую княжну Татьяну Николаевну Романову называли «несуђена краљица» то есть «несостоявшаяся королева». В 1921 году Александр Карагеоргиевич получил титул король сербов, хорватов и словенцев, с 1929-го он — король Югославии.

В 1922 году в интересах страны Александр заключил брак с Марией Румынской, правнучкой того же Александра Второго. Жена была добра, сердечна, это была преданная и умная спутница монарха. У них родилось трое сыновей. Но король Александр никогда не переставал думать о России и вспоминать ту, которая так и не стала его женой.

В память о Татьяне король с женой помогали эмигрантам, покровительствуя артистам, деятелям науки. Иван Бунин, Константин Бальмонт, Зинаида Гиппиус и другие получали стипендии короля Александра, хотя и не жили в Югославии. На средства монарха и его супруги поддерживались русские библиотеки, их фонды, публиковались книги.

В Белграде был построен «Русский дом» имени Государя Николая Александровича, при нем действовали мужская и женская гимназии, начальная школа, детский сад, поликлиника, лаборатория и передвижная церковь.

«Мы должны сохранить за русскими русскую душу. Смотрите, они приехали со своими семьями. Каждая семья – это народ в миниатюре. Поверьте, русские найдут в своих четырех стенах свою родину, если семья будет дышать русской атмосферой. Русская школа, начальная и средняя, должна навсегда закрепить за ними русскую национальность, без которой их семья – оторванный листок от могучего дерева», — говорил король Александр Карагеоргиевич.

К сожалению, судьба Александра созвучна судьбе его несостоявшейся жены. В 1934-м году король Александр был застрелен во время визита во Францию вместе с французским министром иностранных дел Луи Барту. След преступления ведет к националистической организации хорватских усташей. Преступление так и осталось нераскрытым.