Царь Иоанн V – старший брат Петра Великого – до своей ранней смерти в 1696 году оставался в его тени. Хотя он прожил всего 29 лет, он успел жениться на представительнице знатного рода – Прасковье Федоровне Салтыковой и стать отцом 5 дочерей.

Двое из них – Мария и Феодосия (старшие дочери) – умерли во младенческом возрасте. А остальные – Екатерина, Анна и Прасковья – дожили до взрослого возраста и даже оставили по себе заметный след в истории. Как же сложились их судьбы?

«Дикая герцогиня» и образцовая супруга

Екатерина родилась в 1691 году (к слову у Прасковьи Фёдоровны это были третьи роды за три года). Через 5 лет умер ее отец, и малышка вместе с матерью перебралась из Кремля в подмосковное село Измайлово, где прошли ее детские годы.

Прасковья Федоровна была воспитана в старинных патриархальных традициях. Она плохо знала русскую грамоту, была очень набожной женщиной, строго следовала православным обычаям.

Однако желая сохранить с Петром I хорошие отношения, она дала дочкам европейское образование: Екатерину учили немецкому и французскому языкам старший брат знаменитого вице-канцлера Остермана, Иван Иванович (Иоганн-Христофор-Дитрих) Остерман и француз Этьен Рамбур.

Также Екатерину обучили светским манерам, музыке и танцам (в них царевна особенно преуспела). Она была умной, живой, веселой (хотя и не очень красивой) девушкой; возможно, поэтому Прасковья Федоровна любила ее больше остальных дочерей и выдала ее замуж во вторую очередь – после необщительной Анны.

В 1716 году властолюбивый и упрямый герцог Мекленбург-Шверинский Карл Леопольд попросил у Петра руки одной из его племянниц. Его светлость мечтал жениться на вдове Анне Иоанновне, рассчитывая прибрать к рукам Курляндское герцогство, где она прозябала после смерти курляндского герцога, своего мужа. Но Петр решил иначе и предназначил ему в жены Екатерину Иоанновну.

Был ли доволен герцог решением русского царя? На этот вопрос он ответил своему главному советнику, барону Эйхгольцу так:

«Непреклонная судьба назначила мне эту Катерину, но делать нечего, надо быть довольным; она, по крайней мере, любимица царицы».

На что рассчитывал Карл Леопольд, вступая в брак с нелюбимой царской племянницей? В первую очередь, – на помощь Петра в возвращении в состав Мекленбурга портового города Визмар, а во-вторых, – на его поддержку в борьбе со своенравными немецкими феодалами.

Петр принял эти условия и даже отправил в Мекленбург 50 тысяч русских солдат, которые должны были защищать герцога от его недовольных подданных.

Была ли Екатерина счастлива в этом браке? Поначалу царевна искренно радовалась необычайной перемене в своей судьбе. Однако прошло совсем немного времени, и Екатерина Иоанновна поняла: ей придется запастись титаническим терпением, чтобы ужиться с герцогом.

Карл Леопольд оказался неверным супругом и завел себе любовницу. Тем не менее, в 1718 году у супругов родилась малышка Аннушка (будущая Анна Леопольдовна – правительница-регент при малолетнем императоре-сыне Иоанне Антоновиче).

Рождение девочки не принесло Екатерине счастья. Супруг по-прежнему обращался с ней холодно, а то и вовсе грубо. А Екатерина терпела его вздорный нрав и в письмах к Петру даже просила оказать ему помощь в противостоянии с местной аристократией.

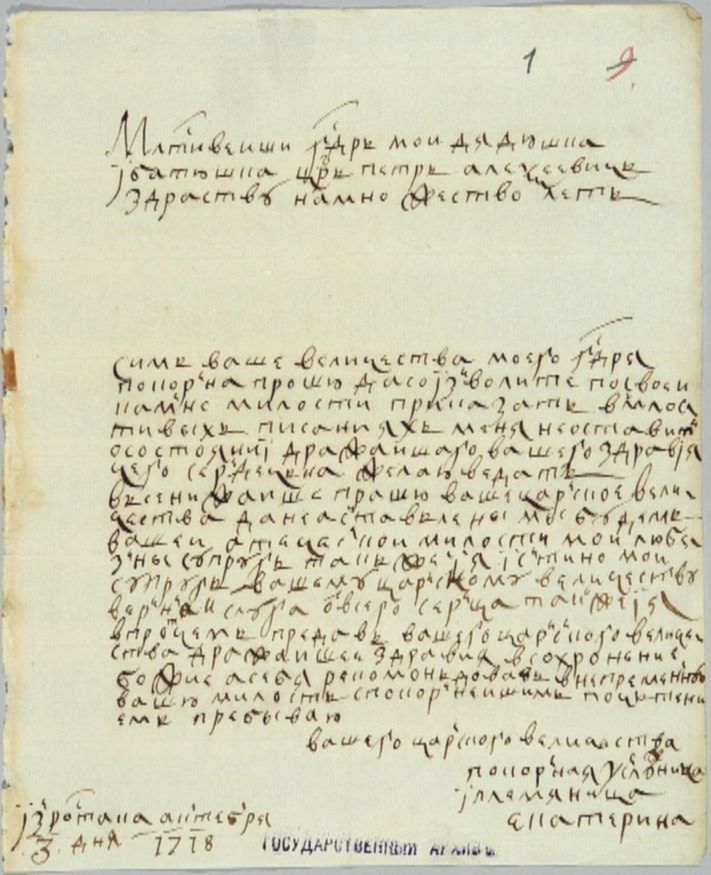

«<…>Всенижайшее прашю ваше царское величества, да не аставлены мы будем вашей атеческой милости мой любезны супруг также и я истино. Мой супруг вашему царскому величеству верный слуга от всего сердца, также и я <…>», — из письма Екатерины Иоанновны.

В 1722 году она вместе с дочкой приехала в Россию. Петр, уступая пламенным просьбам Прасковьи Федоровны, вернул племянницу домой. Екатерина осталась верной себе и по-прежнему хлопотала за мужа; во многом благодаря ее стараниям Петр помог ему в переговорах с австрийским императором и английским королем. Но больше с мужем она так не увиделась.

А в 1730 году Екатерина чуть не стала императрицей. Верховный тайный совет рассматривал ее кандидатуру на трон: ведь она была старшей дочерью Иоанна V. Однако в конце концов выбор верховников пал на Анну Иоанновну. Почему они не возвели на трон Екатерину?

- Во-первых, верховники опасались вмешательства ее неугомонного мужа во внутрироссийские дела.

- А во-вторых, – сама Екатерина с ее независимым, энергичным характером, за который иностранцы прозвали ее «дикой герцогиней», не устраивала совет.

Тем не менее, до своей смерти (в 1733 г.) она успела засветиться при воцарении Анны. Во многом благодаря ее решительной поддержке та отказалась от кондиций, ограничивавших ее власть, и стала полновластной самодержицей. Остаётся только гадать, по какому пути пошла бы русская история 18 века, если б Екатерина взошла на престол вместо Анны?

«Способная для трона» императрица?

Самая известная племянница Петра I Анна Иоанновна родилась в 1693 году. Она росла в тех же условиях, что и ее старшая сестра Екатерина. То есть – получила европейское образование: выучила немецкий и французский языки, овладела светскими манерами, научилась танцевать.

Судя по отзывам современников, из трех выживших сестёр Анна была самой миловидной. Однако характер будущей императрицы оставлял желать лучшего: уже с юности в ней проявились жестокость и суровость, которые впоследствии дорого обойдутся России.

В 1710 году Петр выдал Анну замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма. Почему царь остановил свой выбор именно на нем?

- Во-первых, он нуждался в союзнике в борьбе со Швецией. Сам герцог Курляндский был незначительной фигурой на европейской арене, однако он приходился племянником прусскому королю Фридриху I.

- Во-вторых, Петр рассчитывал с его помощью приобрести важные порты на побережье Балтики – Вентспилс и Лиепаю.

А какую выгоду от этого брака получал Фридрих Вильгельм? Союз с Россией укреплял его власть в Курляндии, которая переживала экономический упадок и политический кризис.

Свадьбу молодых отпраздновали с чрезвычайной пышностью. Возможно, неумеренное употребление спиртных напитков на многочисленных пирах стало причиной трагедии: по дороге в Курляндию Фридрих Вильгельм внезапно скончался.

18-летняя вдова Анна по указанию Петра прибыла в столицу герцогства – город Митаву. Здесь она прожила до 1730 года на правах «присланной» герцогини. Правителем Курляндии стал дядя Фридриха Вильгельма Фердинанд, который управлял через дворянский совет.

Делами Анны заведовал ее гофмаршал Петр Бестужев. Жизнь молодой вдовы в Митаве была скучной и трудной. Она постоянно нуждалась в деньгах и так не нашла общего языка со своими подданными, которые с трудом скрывали презрение к иноземной герцогине, и – в отличие от жизнерадостной Екатерины – она тяжело переживала своё униженное положение.

Но в 25 лет ей вдруг улыбнулось счастье в виде… печально известного Эрнста Иоганна Бирона, чиновника из канцелярии. Он быстро завоевал расположение герцогини, стал ее личным секретарем и фаворитом. Но это обстоятельство не помешало Анне решиться на брак с графом Морицем Саксонским, внебрачным сыном польского короля Августа.

Однако Петербург не дал бедной вдове выйти замуж. Почему? Причина проста: русский двор не хотел терять Курляндию, на которую претендовали и Польша, и Пруссия.

Все эти невзгоды – материальная нужда, презрительное отношение митавского общества, неурядицы в личной жизни – крайне негативно сказались на характере Анны. Будучи от природы замкнутой, недоброй особой, она превратилась в женщину с деспотичными замашками.

Это печальное обстоятельство не было учтено Верховным тайным советом, когда он в 1730 году, после смерти юного императора Петра II решил призвать ее на российский трон. Чем же они руководствовались в своем выборе? Всего двумя соображениями:

«Она свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона».

Были ли правы верховники? Годилась ли Анна для российского трона? Увы, но совет прогадал: как императрица герцогиня оставила по себе недобрую память.

Разорвав кондиции, которые ограничивали ее власть и став самодержицей, она фактически обрекла Россию на 10-летнее правление своего фаворита Бирона, которое ознаменовалось засильем немцев, расцветом фаворитизма, ссылками и казнями неугодных лиц (в общей сложности в Сибирь было сослано около 20 тысяч человек).

Жестокие, дикие выходки императрицы (вроде свадьбы в Ледяном доме) ужасали современников и осуждались за границей.

Можно ли считать царствование Анны Иоанновны «темным временем» в истории России?

Современные историки отказались от абсолютно негативных оценок ее правления и отмечают в нем некоторые положительные моменты. Какие? При Анне Иоанновне Россия успешно провела 2 войны (за польское наследство и с Турцией), получила выход в Азовское море; началось восстановление флота, который при Петре II пришел было в полный упадок.

Императрица не оставила наследника и завещала престол своему внучатому племяннику Иоанну Антоновичу, сыну племянницы – Анны Леопольдовны, дочки своей сестры Екатерины. Это решение (уже после ее смерти в 1740 г.) спровоцировало очередной дворцовый переворот, который впоследствии стоил жизни бедному Иоанну.

Анна Иоанновна в одночасье выбилась из грязи в князи, превратившись из бедной митавской вдовы в российскую императрицу. И почему эта невероятная, счастливая перемена в судьбе не смягчила ее жестокий характер?

«Царевна Волочи Ножку»

Младшая дочь Иоанна V родилась в 1694 году, незадолго до смерти отца. Детство царевны тоже прошло в Измайлово; ее воспитанием также занимались немцы. Однако в отличие от старших сестёр, младшая царевна не проявила никаких способностей к учебе. «Прасковья глупа», – отмечал в своих записках испанский посол герцог Лирийский.

Сведения о внешности царевны противоречивы: голштинский камер-юнкер Берхгольц утверждал, что она «недурна собой»; леди Рондо писала, что она «все-таки… красива», но тот же герцог Лирийский отмечал, что она «очень дурна лицом, худощава, здоровья слабого».

Достоверно известно, что Прасковья Иоанновна действительно часто хворала, в частности, у нее были слабые ноги, за что она получила прозвище «Царевна Волочи Ножку». Все эти качества девушки, вероятно, спасли ее от брака с иностранным принцем, который сделал ее сестер несчастными.

Как же тогда сложилась личная жизнь Прасковьи? Нашла ли она свою любовь? Невероятно, но факт: болезненная царевна, которая всю жизнь оставалась в тени старших сестер, тайно сошлась с любимым мужчиной, а не с навязанным женихом.

Этим счастливчиком оказался генерал-аншеф Иван Ильич Дмитриев-Мамонов – блестящий военный, книголюб, участник нарвского сражения, Полтавской баталии, турецкого и шведского походов, получивший орден святого Александра Невского за «порядочную, верную и беспорочную службу».

Историки до сих спорят – обвенчались ли влюбленные? Ведь избранник царевны был ей не ровня; их официальное бракосочетание было невозможно, поэтому неудивительно, что в документах не сохранилось сведений об их морганатическом браке.

У супругов родился сын, который прожил не так долго. А в 1730 году скоропостижно скончался и Дмитриев-Мамонов; поговаривали, что его смерть не была случайной. Прасковья же пережила мужа всего на полтора года (умерла в 1731 г.).

Кому была выгодна кончина тайного супруга сестры императрицы? Ответ на этот вопрос как будто напрашивается из секретного донесения прусского посла:

«Мне… в настоящее время сообщают, что герцогиня Мекленбургская Екатерина Ивановна и ее сестра Прасковья Ивановна тайно стараются образовать себе партию, противную их сестре императрице».

Значит ли это, что Анна Иоанновна виновата в смерти Дмитриева-Мамонова?