Любимая сестра императора Александра I великая княжна Екатерина Павловна (1788–1819 гг.) была умницей, красавицей и любимицей в императорской семье. Она 2 раза выходила замуж. От первого мужа, принца Георга Ольденбургского она родила 2 сыновей, а второго супруга — короля Вюртемберга Вильгельма (он, к слову, был её двоюродным братом) — двух дочек. Как же сложились судьбы принцев и принцесс?

Неизвестный сын принцессы Ольденбургской

Фридрих Павел Александр (1810–1829 гг.) родился в Павловске, куда сестра императора приехала из любимой Твери для встречи с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

Рождение мальчика стало большой радостью для императорской семьи. Александр I даже хотел пожаловать малыша почетным титулом «великий князь», но только в том случае, если он будет крещен по православному чину. Но герцог Ольденбургский воспротивился этому решению, и маленький Александр был крещен по лютеранскому обряду.

Принц прожил всего 19 лет, поэтому о его судьбе почти ничего неизвестно. В 1813 году, после смерти любимого мужа Екатерина Павловна отправилась на отдых в Богемию и взяла с собой Александра.

После ее смерти в 1819 году Александра вместе с младшим братом Петром забрал на воспитание их дед – великий герцог Ольденбургский Петер Фридрих Людвиг. Александр не имел никаких прав на российский престол, так как Екатерина Павловна, став вдовой, отказалась от трона как за себя, так и от имени своего потомства.

«Главный опекун страны»

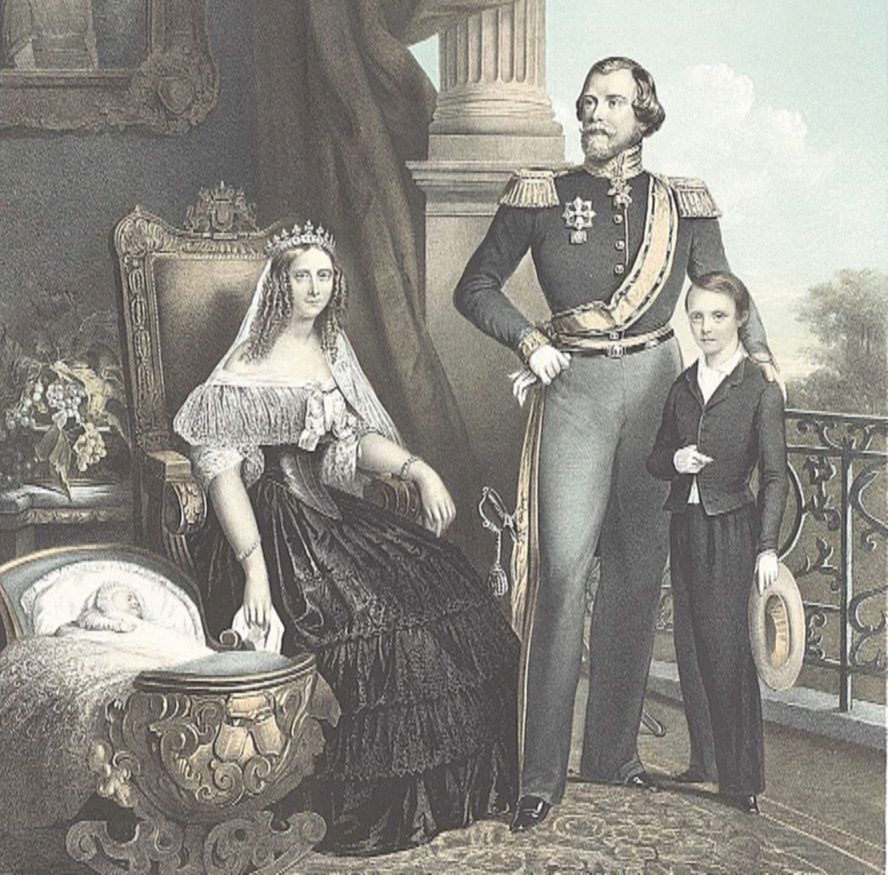

Младший сын Екатерины Павловны Константин Фридрих Петер (1812–1881 гг.) называл себя «сыном двенадцатого года», потому что родился во время вторжения Наполеона в Россию. В четырехмесячном возрасте он потерял отца, в 8 лет – мать. До 1830 года юноша вместе со старшим братом воспитывался в Германии у своего деда, герцога Ольденбургского.

В России, куда принц был вызван на службу Николаем I, он стал именоваться Петром Георгиевичем. Первые 5 лет пребывания в империи молодой человек служил в армии. Но суровая казарменная муштра пришлась ему не по душе, и он подал в отставку.

Толчком к уходу из армии стал вопиющий случай экзекуции, свидетелем которого он стал. На его глазах солдаты наносили палочные удары женщине; несчастную били прямо по обнаженным плечам. Принц не выдержал этого зрелища и ушел из армии.

Петр Георгиевич сделал правильный выбор: на гражданском поприще он добился блестящих успехов и оставил по себе добрую память в истории. Попав по распоряжению Николая I в министерство юстиции, принц пришел в ужас от запущенного состояния судопроизводства. Он понял, что жуткий, беспардонный бюрократизм – следствие безграмотности чиновников.

И он решил воспитать новое поколение образованных правоведов. По его инициативе и при его активном содействии в Петербурге в 1835 году было открыто Училище правоведения, которое готовило профессиональных специалистов, квалифицированных чиновников, которых так не хватало стране!

С 1839 года принц опекает несколько учреждений, среди которых выделяется Мариинская больница для бедных. А в 1843 году он получил новое назначение: шефство над знаменитым Александровским лицеем (где учился Пушкин). В следующем году он возглавил Санкт-Петербургский опекунский совет, то есть фактически стал «главным опекуном страны».

Что послужило толчком стремительного карьерного взлета? Ни протекция и ни царское происхождение. Просто сын любимой сестры Александра I исполнял свои общественные обязанности с полной самоотдачей, не жалея ни себя, ни времени, ни сил, ни денег. Он добросовестно вникал во все нюансы работы вверенных ему учреждений, старался улучшить их функционирование, поддерживал их материально.

Он не только курировал уже существующие учреждения, но и основывал новые: Свято-Троицкую обитель сестер милосердия, сиротские приюты, Воспитательный дом, детскую больницу. Он стал сенатором, членом Государственного совета, возглавил IV отделение императорской канцелярии – ведомство учреждений императрицы Марии (жены Павла I), которое занималось благотворительностью.

Под его чутким контролем оказались все образовательные учреждения огромной страны. Особую заботу Петр Георгиевич проявлял о женском образовании. Около 20 лет принц возглавлял Вольное экономическое общество, которое при нем расширило как хозяйственную, так и просветительскую деятельность.

Он был человеком добросердечным, отзывчивым, мягким.

«Принц Петр Георгиевич Ольденбургский – добрый, честный человек, многим делает добро и никогда никому не причинял зла», – говорил о нем историк-публицист князь Петр Долгоруков.

В душе принц был романтиком: любил музыку и поэзию. Петр Георгиевич сочинял стихи, перевел пушкинскую «Пиковую даму» на французский язык, сочинял он и музыку (романсы, фортепианные пьесы, симфонии и даже оперу!).

Принц был очень верующим человеком. Сохранилось свидетельство правоведа Михаила Стаховича, как он плакал во время богослужения в церкви… Биограф принца Александр Папков писал, что Петр Георгиевич был глубоко нравственным человеком: он был способен «на всякие лишения для себя» и находил «отраду согреть теплотою добра и участия всякого страждущего».

Петр Георгиевич терпеть не мог казарменные шаблоны и в своих решениях руководствовался совестью, а не инструкциями. Так, регулярно навещая вверенный ему Александровский лицей, он заходил в столовую, где сам пробовал еду, которой кормили учащихся, и обязательно наведывался в лазарет. За свои труды и неподдельную благожелательность он пользовался всеобщим уважением.

А как сложилась личная жизнь принца? В 1837 году он женился на принцессе Терезии Вильгельмине Нассауской. Современники оставили о ней смешанные отзывы. Великая княжна Ольга Николаевна (дочь Николая I) была о ней невысокого мнения:

«Она была… остроумная, ядовитая, всегда знающая, чего хочет, но недобрая».

Неоднозначно высказывался о ней и граф Сергей Шереметев:

«Женщина большого, несомненного ума, со своеобразным юмором и остроумием… Натура вообще богато одаренная, но не удовлетворенная тем, что ей дано было в жизни».

Возможно, оба погорячились: ведь Терезия стала деятельной помощницей мужа в его благотворительных делах. Она ведала школой для бедных девочек, покровительствовала приютам, поддерживала общину сестер милосердия.

В их браке родилось 8 детей; их старшая дочь Александра причислена к лику святых за благочестивый образ жизни и огромные труды в помощи бедным и нуждающимся. Петр Георгиевич пережил супругу на 10 лет. До последних дней, будучи больным, он работал на своем поприще не покладая рук.

Остается только удивляться, почему имя Петра Ольденбургского почти неизвестно широкой общественности?

Неизвестная принцесса

Мария Фредерика (1816–1887 гг.) появилась на свет немного раньше срока. Екатерина Павловна, находясь на последних месяцах беременности, ухаживала за больным свекром, 62-летним королем Фридрихом. Она так устала от многочасовых дежурств у его постели, что преждевременно разрешилась от бремени.

Девочка получила имя в честь бабушки-императрицы Марии Федоровны (жены Павла I) и деда-короля Фридриха.

Малышка рано осиротела и воспитывалась под чутким надзором тети Екатерины Вюртембергской (супруги Жерома Бонапарта, брата Наполеона). Принцесса Мария не унаследовала от матери ни энергии, ни обаяния, ни силы воли; ее жизнь протекала тихо и незаметно. Поэтому о ней сохранилось мало сведений.

Она известна, в первую очередь, как жена графа Альфреда фон Нейпперга (1807–1865 гг.), пасынка второй жены Наполеона Марии Луизы Австрийской, за которого вышла замуж в 1837 году.

Он был землевладельцем и главой своего рода; служил в австрийской армии. После женитьбы на принцессе Марии он переехал в Вюртемберг, где сделал блестящую карьеру: дослужился до чина генерал-майора, стал пэром и членом местного парламента.

Был ли счастливым их брак? К сожалению, супруги по-настоящему не любили друг друга. Альфред был слишком поглощен и увлечен своими общественными и военными обязанностями и почти не обращал внимания на жену, как на женщину, хотя и уважал ее. Детей у супругов не было, так что они не стали образцовой парой.

По примеру матери Мария Фредерика занялась благотворительностью, покровительствуя больницам и образовательным учреждениям. Но в отличие от Екатерины Павловны, она не добилась значительных успехов на этом поприще. Хотя Мария была хорошей хозяйкой.

Она заботилась о благосостоянии крестьян на подвластных землях: снизила их повинности и старалась по мере своих скромных сил и возможностей улучшить их быт.

Были ли у племянницы Александра I какие-нибудь связи с Россией? Будучи малюткой, она получила российский орден Святой Екатерины, которым награждались великие княжны. Им вменялось в обязанность благотворительность и просветительская деятельность.

К чести Марии Фредерики нужно сказать, что она в целом оправдала высокую награду. Но Россия осталась для нее чужой страной; принцесса не общалась с членами семьи Романовых, жила в Штутгарте, где и умерла.

Харизматичная София Фредерика и ее несчастливая судьба

Через несколько месяцев после рождения Марии Фредерики Екатерина Павловна в возрасте 29 лет написала завещание. Этот поступок поверг ее родных в недоумение. Они не понимали – зачем молодая женщина так рано задумалась о смерти?

Но у сестры российского императора были на то основания. Дело в том, что рождение Марии далось ей с трудом, и она боялась, что следующая беременность пройдет с осложнениями… Но ее опасения оказались напрасными:

«Бог дал мне дочь [прим. Софию], здоровую, милую… Не знаю, чем я заслужила все Его милости ко мне; счастье мое совершенно, не имею другого желания, лишь бы оно продолжалось», – писала она в Петербург.

В отличие от старшей сестры, София Фредерика (1818–1877 гг.) оставила более заметный след в истории. Она не была писаной красавицей, но унаследовала от матери ум, энергию и бойкий, живой нрав. Девушка любила искусство, увлекалась литературой, интересовалась наукой. Как Екатерина Павловна, принцесса вела активную переписку с известными людьми своего времени.

С молодости она стала объектом больших брачных планов европейских дворов. На ее руку претендовали король Греции Оттон I, Вильгельм Брауншвейгский, французский принц Филипп Орлеанский. Но мужем принцессы стал ее двоюродный брат, внук Павла I Виллем, будущий король Нидерландов, с которым она обвенчалась в 1839 году.

Была ли она счастлива в браке? К сожалению, этот союз оказался неудачным. Супруги были совершенно разными людьми. Виллем был человеком вспыльчивым, раздражительным, грубым. Королева Виктория называла его «необразованным фермером».

Он не ладил с собственным отцом и при его жизни не участвовал в управлении страной. Хотя он любил театр и музыку, все же не понимал интеллектуальных увлечений супруги; более того, она его раздражала, и он начал заводить себе любовниц. София знала об изменах мужа; более того, иногда она даже организовывала его возвращение домой после очередного любовного приключения.

София не прижилась при новом дворе. Придворные Виллема не воспринимали ее как королеву. Хуже всего, что мать Виллема, ее родная тетя, Анна Павловна не приняла невестку. Принцесса не выдержала и попросила развод, но получила отказ по «государственным соображениям».

С 1855 года София и Виллем стали жить отдельно. Хотя брак был неудачным, София родила от нелюбимого мужа 3 сыновей: Виллема Николаса Александра, Виллема Фредерика Мориса, Виллема Александра Кареля. Трое принцев не завели семей и не оставили детей, что впоследствии спровоцировало проблему престолонаследия в стране.

Супруги не смогли стать хорошими родителями для своих сыновей. Так, они поссорились со старшим сыном Виллемом, который хотел вступить в морганатический брак с графиней Матильдой фон Лимбург-Штирум (поговаривали, что она была внебрачной дочерью Виллема III). Не добившись согласия родителей, принц уехал в Париж, где стал вести распутный образ жизни и умер от тифа в 1879-м.

София и Виллем тяжело пережили смерть своего второго сына, Мориса В 7 лет мальчик заболел чрезвычайно опасной болезнью – менингитом. Казалось, общее горе должно было сблизить супругов. Но чуда не случилось: напротив, они поссорились из-за того, какой врач должен лечить ребенка. Мальчик умер в 1850-м, и София погрузилась в глубокую депрессию.

«Все, что давало мне радость и надежду в этом мире, ушло навсегда. Я надеюсь, что смогу умереть в ближайшее время», – писала она другу.

К счастью, София нашла утешение в младшем сыне Александре, которого родила через год после кончины Мориса. Она проводила много времени в его обществе; оба крепко привязались друг ко другу.

Переживания и семейные неурядицы подорвали здоровье Софии. Она умерла в 58 лет, и ее супруг не слишком переживал из-за ее кончины. Уже через год он, надеясь на рождение сына-наследника, снова женился. Но надежды пожилого монарха не оправдались: новая королева произвела на свет дочь. Может, если б он был для Софии хорошим мужем, то проблемы престолонаследия удалось бы избежать?