Внучатая племянница Петра Великого Анна Леопольдовна – трагическая фигура авантюрного и кровавого 18 века. Легкомысленная, далекая от политики женщина оказалась на вершине власти, где не удержалась и пала в ходе очередного дворцового переворота.

В одночасье она превратилась из правительницы-регента в узницу, которая умерла в унизительном заточении. Тяжелую судьбу разделил с ней ее супруг принц Антон Ульрих Брауншвейгский и пятеро детей. Как же сложились их судьбы?

Жертва переворотов

Первенцем Анны стал сын Иоанн (1740–1764 гг.), которому императрица Анна Иоанновна завещала трон. Пока царственный малыш лежал в колыбели, произошло 2 очередных дворцовых переворота.

После смерти Анны Иоанновны в 1740 году регентом при мальчике стал фаворит покойной государыни Бирон. Но его свергли гвардейцы под командованием Миниха и регентшей стала Анна Леопольдовна. А в 1741 году власть захватила дочь Петра Великого – красавица Елизавета Петровна.

Несмотря на свое легкомыслие, Елизавета понимала, что она – узурпаторша. Ведь она свергла законного государя, который должен был царствовать по завещанию покойной императрицы Анны Иоанновны, составленному в соответствии с указом о престолонаследии самого Петра I.

Ее беспокоили связи Антона Ульриха с королевскими дворами Европы (одна его сестра была замужем за прусским королем Фридрихом II, вторая – за датским королем Христианом VI). Что ей было делать? Как бескровно избавиться от опасных соперников?

Сперва Елизавета решила отправить неугодное брауншвейгское семейство в Курляндию. Но потом под влиянием окружения передумала. «А не произойдет ли какого замешания, когда император Иоанн окажется в чужих краях?» – это соображение вынудило Елизавету пойти на крайние, жестокие меры в отношении бедного малыша.

Сначала свергнутый император жил в предместье Риги, в Дюнамюнде, потом его перевели в Ораниенбург, а потом – в Холмогоры, где он находился в изолированной комнате-камере – отдельно от семьи. Сохранились сведения, что царственный узник, несмотря на изоляцию, знал о своем происхождении.

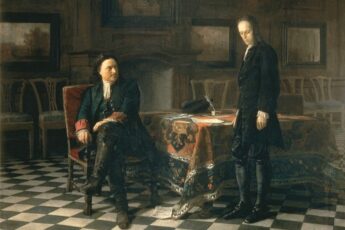

Когда в 1762 году Петр III навестил его в Шлиссельбургской крепости и спросил: «Кто ты таков?», Иоанн Антонович ответил: «Император Иоанн», хотя его по специальному указу называли Григорием и обращались с ним «продерзостно».

Здоровье Иоанна оставляло желать лучшего. В 8 лет он переболел оспой и корью, но чудом выжил. А в 1756 году Иоанна Антоновича перевели в одиночную камеру в Шлиссельбургской крепости. Здесь он промучился следующие 8 лет.

Он поочередно виделся с тремя правителями: в 1756 году с Елизаветой, в 1762 году с Петром III и в том же году – с Екатериной II. И никому в голову не пришло освободить бедного узника! Просвещенная Екатерина наказывала своему ближайшему советнику графу Никите Панину заключенного:

«из рук не выпускать… только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкий и не в весьма отдаленный монастырь, особенно, где богомолья нет…».

Судя по сохранившимся свидетельствам современников, Иоанн, находясь в изоляции, отстал в умственном развитии.

По словам его охранников, он был косноязычен, «умственные способности его были расстроены», он «не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке» (по другим сведениям, Иоанн Антонович знал грамоту и читал Библию). Он содержался в очень плохих условиях:

«небольшие окна его каземата были закрыты, дневной свет не проникал сквозь них, свечи горели непрестанно, с наружной стены темницы находился караул».

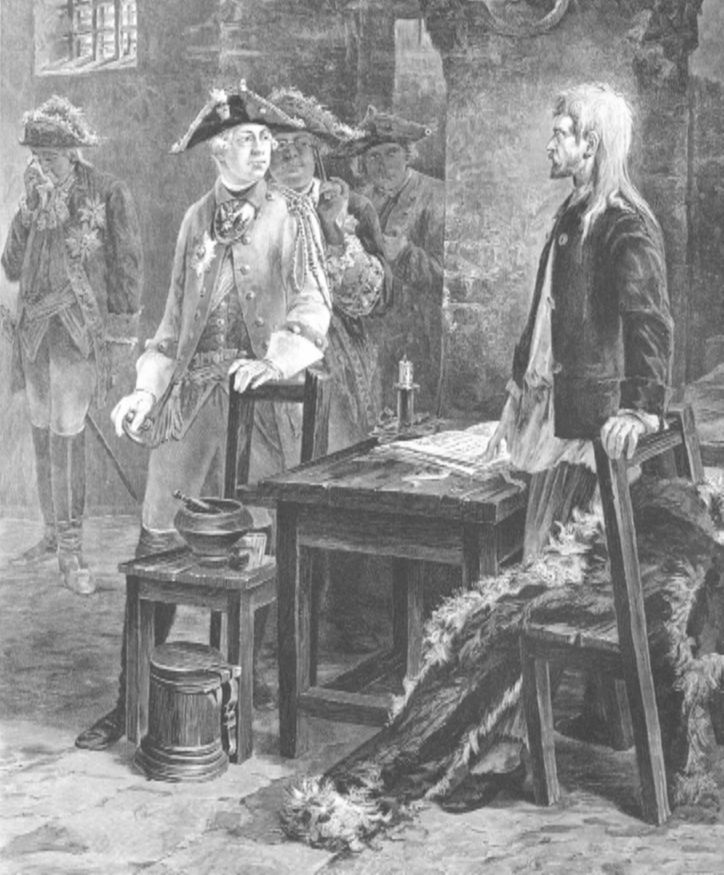

В 1764 году подпоручик Смоленского полка Василий Мирович предпринял отчаянную попытку освободить низверженного императора. Авантюра провалилась, потому что капитан Власьев и поручик Чекин, следуя секретной инструкции, предписывавшей умертвить арестанта при попытке его освобождения, убили бедного заключенного.

Как отреагировала Екатерина на это жуткое преступление? Государыня обеспокоилась настроением солдат, которые были готовы пойти за Мировичем. Это означало, что ее власть висит на волоске…

Английский посланник сообщал, что государыня была встревожена расследованием авантюры Мировича, в первую очередь, – ревностью «некоторых судей, пытавшихся поднять вопрос о том, правы ли были офицеры, убивая Иоанна». Мирович был казнен.

Тихая, кроткая принцесса

Старшая Екатерина (1741–1807 гг.) родилась в Санкт-Петербурге, когда Анна Леопольдовна еще была регентшей при своем малолетнем сыне. Во время дворцового переворота в пользу Елизаветы Петровны четырехмесячную девочку уронили, из-за чего она лишилась слуха.

Долгих 38 лет (с 1742 по 1780 года) она вместе с братьями Петром, Алексеем и сестрой Елизаветой находилась в домашнем заточении в Холмогорах. Условия их содержания оставляли желать лучшего.

Им не разрешали общаться с местными жителями, не отпускали за двор и даже запретили изучать грамоту (впрочем, они все-таки научились читать и писать). Они занимались тем, что работали в саду, выращивали домашнюю птицу, а их единственным развлечением были игры взапуски и в шашки.

Здоровье принцессы было плохим. Офицер охраны писал:

она «сложения больного и почти чахоточного… и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихого».

По словам архангельского губернатора Алексея Мельгунова, она была:

«сухощава и небольшого росту; белокура и похожа на отца… так косноязычна, что слов ее нельзя почти разуметь… Из обхождения ее видно, что она робка, уклончива, вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого…».

В 1780 году Екатерина Антоновна вместе с сестрой и братьями по распоряжению Екатерины II была отправлена в Данию, к родной тете, датской королеве Юлиане Марии, сестре Антона Брауншвейгского (умер в Холмогорах в 1776 году, отказавшись уезжать из России на свободу без детей).

Как сложилась жизнь принцессы в Дании? Казалось, она могла, наконец, насладиться долгожданной свободой. Она получала на содержание 8 тысяч рублей в год, перед отъездом ее одарили богатой одеждой и подарками. Но пребывание в небольшом ютландском городке Хорсенсе стало новым заточением – в этот раз, в золотой клетке.

Екатерине, ее братьям и сестре запретили бывать в Копенгагене и ограничили круг их общения небольшим двором в 40-50 датчан; к ним не пускали русских путешественников. Бедная принцесса, которая почти не имела социального опыта, так и не адаптировалась в новой обстановке.

По очереди потеряв сестру и братьев, она написала отчаянное письмо Александру I, в котором умоляла его разрешить ей вернуться в Россию. Но император проигнорировал ее просьбу, и в 1807 году Екатерина в возрасте 65 лет умерла, не оставив потомства.

Лидер несчастной семьи

Младшая дочь Анны Леопольдовны Елизавета (1743–1782 гг.) родилась в крепости Динамюнде, где ее родители отбывали заключение. Потом семью перевели в Холмогоры, где она вела точно такой же замкнутый, уединенный образ жизни, как и Екатерина: то есть занималась садоводством и ухаживала за домашней птицей и – вопреки указу – научилась читать и писать.

В отличие от слабых братьев и сестры Екатерины, Елизавета была более разговорчивой и физически развитой девушкой и потому была неформальным лидером в семье. Именно она выражала чаяния, мечты и жалобы своих родных. Так, она жаловалась архангельскому губернатору Головцыну «с живостью и страстью», что «они… никакой над собой виннности не знают».

Мельгунову она рассказывала, как они мечтали о свободе и о жизни в высшем свете, но потом смирились с заточением:

«Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели».

Историк Натан Эйдельман приводит выдержки из документов, в которых сохранились сведения, что у Елизаветы Антоновны был возлюбленный – 27-летний сержант-дворянин Иван Трифонов, мужчина «нрава веселого, склонный танцевать, играя на скрипке, и всех забавлять». Но увлечение было вовремя замечено, и веселого парня удалили от принцессы, которая после этого тяжело заболела на нервной почве.

У нее было всего 3 просьбы к ее величеству: разрешить им прогулки на лугу, где «есть цветы, каких в нашем саду нет», разрешить встречи с женами офицеров («ведь скучно!») и прислать человека, который бы научил их правильно носить «корсеты, чепчики и токи».

Остается только догадываться, какие чувства испытывала Екатерина II, читая это незамысловатое обращение. Возможно, доклад Мельгунова сыграл не последнюю роль в ее решении отправить брауншвейгских отпрысков в Данию. Оказалось, что бедные наследники Анны Леопольдовны все-таки не представляют ни малейшей «государственной угрозы»…

Перед отъездом Екатерина и Елизавета получили дорогие подарки – огромный сервиз из серебра, бриллиантовые сережки, дорогую косметику (пудру, помаду), роскошные платья и туфли, а также «шубы золотого глазета на собольем меху».

Как же наследники Анны Леопольдовны отреагировали на неожиданную перемену в своей судьбе? Они в самых трогательных выражениях благодарили Мельгунова за милость и даже целовали ему руки. Единственное, о чем они просили, – чтобы их поселили вместе в каком-нибудь маленьком городке, что и было исполнено.

Проживая с братьями и сестрой в Хорсенсе, Елизавета – по словам русского посла в Копенгагене – жаловалась королеве, что:

«не пользуется свободой, потому что не может выходить со двора, сколько того желает, не делает того, что хочет».

Скоро датская королева Юлиана Мария сообщила Екатерине II, что ее племянники тоскуют по Холмогорам. «Вот как сильны привычки на этом свете», – отвечала Екатерина Алексеевна.

Бедная Елизавета первая умерла в почетном изгнании. Очевидно, причиной преждевременной смерти 39-летней принцессы стал приступ душевной болезни, к которой она была склонна.

Теневые принцы

Петр (1745–1798 гг.) и Алексей Антоновичи (1746–1787 гг.) родились уже в Холмогорах. Оба были не совсем здоровы. Петр «сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног», Алексей «имеет припадки», – докладывал офицер охраны.

Несмотря на жесткие условия содержания, и Петр, и Алексей выросли хорошими, симпатичными людьми. Сохранилось следующее свидетельство архангельского губернатора Алексея Мельгунова, который видел царственных узников и общался с ними:

«как братья, так и сестры живут между собою дружелюбно, и притом незлобивы и человеколюбивы».

Удивительно, что дети Анны Леопольдовны не жаловались на свою участь и не озлобились, хотя имели для этого все основания. Ведь они не совершили никакого преступления, их вина заключалась в том, что Анна Иоанновна завещала детям Анны Леопольдовны трон в случае смерти Иоанна Антоновича.

В 1780 году в судьбе молодых людей произошла радикальная перемена. Петр и Алексей оказались не готовы к запоздавшей свободе, которая, впрочем, больше походила на золотую клетку. Им запрещалось появляться в Копенгагене, выезжать из страны и даже принимать у себя посторонних гостей.

В Дании их вынудили расстаться со слугами, к которым они привыкли. Теперь их окружали новые люди, с которыми они так и не нашли общий язык. Вообще, принцы были замкнутыми людьми, не имели опыта общения; они с трудом говорили по-немецки, а русский знали только по специфическому архангельскому диалекту.

Их единственным утешением был русский православный священник: принцы были набожными, верующими людьми. Они так и не свыклись с новой жизнью. В 1787 году умер Алексей, в 1798 году – Петр; оба не оставили ни потомства, ни своего следа в истории. Может, в этом и было их счастье в бурном, жестоком 18 веке?