«Глаза, мои глаза!», — стонал муж в забытьи. Раиса не знала, куда ей деться, куда спрятаться от этой муки. Накануне супруг передал ей страшное предложение, от которого кровь стыла в жилах…

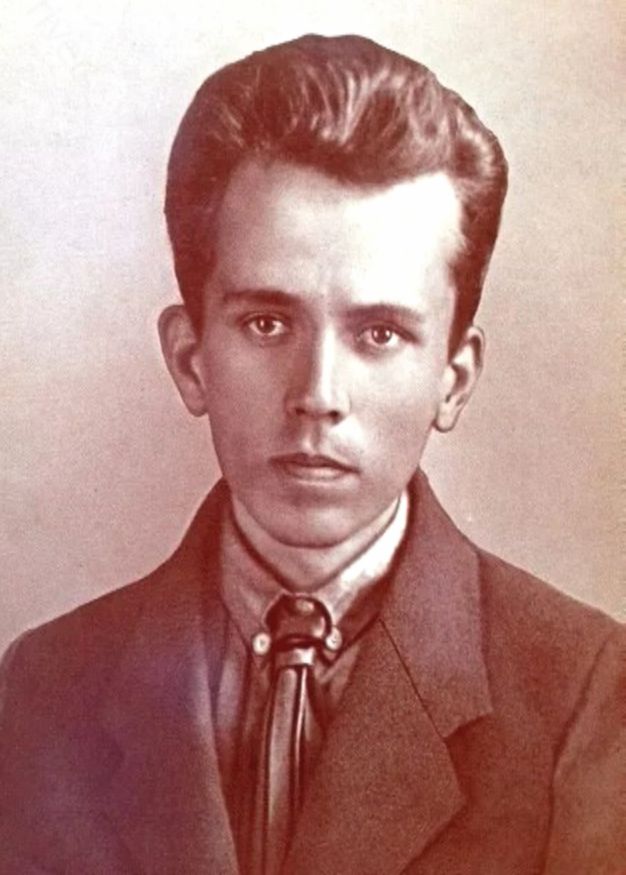

Коленька был пятым, предпоследним ребенком своих родителей. На свет мальчик появился 16 сентября 1904 года в селе Вилия Волынской губернии.

Папенька Коли был человеком уважаемым. Отставной унтер-офицер Алексей Иванович Островский в мирной жизни трудился рабочим винокуренного завода, затем — акцизным чиновником.

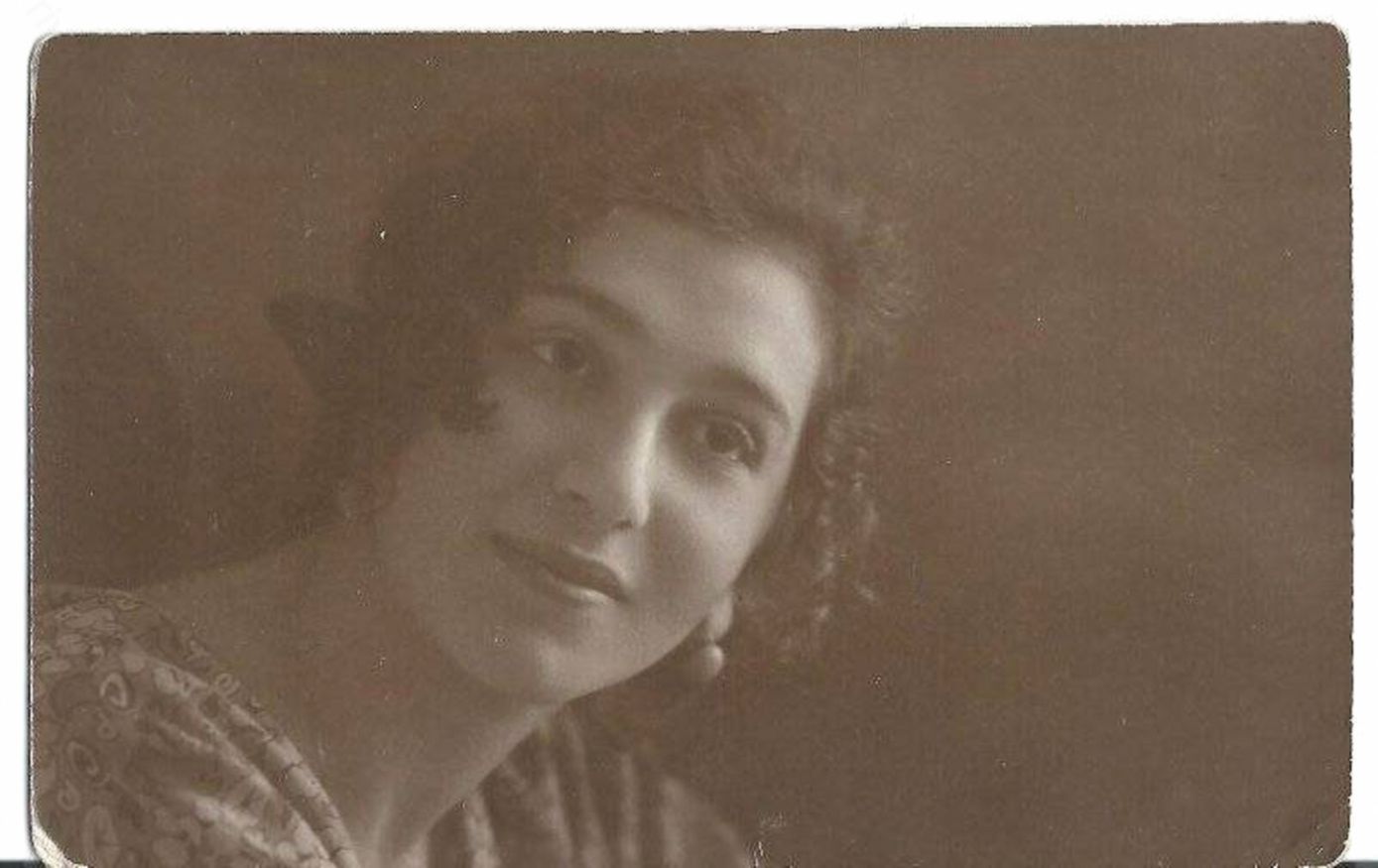

Мама Коли, Ольга Осиповна Островская, урожденная Заяц, была дочерью переселенцев из Чехии. В молодости Ольга Осиповна считалась большой красавицей.

Родители уделяли образованию детей большое внимание. Так, отец учил Колю читать-писать уже в четыре года. К шести годам стало понятно, что мальчишка растет невероятно талантливый.

В 1910 году шестилетнего Колю приняли в сельскую церковно-приходскую школу. Как сказано было в приемном листе — «по причине незаурядных способностей». В возрасте девяти лет Коля окончил школу, был награжден похвальным листом.

После начала Первой мировой войны Островские уехали из родного села, оказавшегося поблизости от фронта. Остановились на станции «Шепетовка» в Заславском уезде Волынской губернии: здесь трудился помощником слесаря депо старший сын Островских, Дмитрий.

В 1915 году в Шепетовке Николай поступил на учебу в местное двухклассное (двухлетнее) училище, но уже весной 1916 года был исключен после конфликта с преподавателем Закона Божия священником Акримовским «в связи со вздорным характером и излишним любопытством».

Брат Дмитрий устроил исключенного из училища Николая кубовщиком (истопником, в обязанности которого входил нагрев воды и поддержание ее температуры) в привокзальном буфете станции «Шепетовка».

Весной 1917-го Николай трудился пильщиком дров на складе станции, затем был определен в помощники кочегара.

Во время работы кочегаром познакомился с рабочим-большевиком Иваном Семеновичем Линником. Это знакомство произвело на 13-летнего подростка неизгладимое впечатление.

В октябре 1917 года стало известно о свержении Временного правительства. Уже в декабре станция была захвачена войсками генерала Скоропадского, затем в Шепетовку пришли немцы.

Во время немецкой оккупации 1918-1919 годов Николай стал связным Шепетовского ревкома, руководил которым тот самый большевик И.С. Линник.

После того, как в стране началась Гражданская война, власть в Шепетовке стала меняться, как изображения в калейдоскопе. Сначала станцию захватили сторонники Украинской Центральной рады, затем здесь была установлена советская власть.

Следующим этапом стала власть т.н. Директории Украинской Народной Республики. Директорию свергли войска Симона Петлюры, которых снова сменила УНР. Наконец, Шепетовка во второй раз была занята большевиками.

20 июля 1919 года 15-летний Николай Островский вступил в комсомол, о чем впоследствии вспоминал:

«Было так, что вместе с комсомольским билетом мы получали ружьё и двести патронов».

Ружье и патроны юноше дали не просто так: уже 9 августа он был зачислен в ряды Красной Армии, в батальон особого назначения ИЧК (Изяславской Чрезвычайной комиссии).

Будучи, по сути дела, школьником, Островский воевал в кавалерийской бригаде легендарного Григория Ивановича Котовского, затем — в 1-й Конной армии Семена Михайловича Буденного.

Николай был не просто бойцом, но — комсомольским активистом. Вот как о красноармейце Островском вспоминал его непосредственный командир Александр Пузыревский:

«Под моим командованием в этих частях был и Николай Островский. Молодой боец с кипучей энергией, прекрасными способностями бойца-организатора. Упорно работая над собой, он быстро становится организатором комсомола в частях Красной Армии и населённых пунктах, которые она проходила».

В августе 1920 года произошло событие, которое разделило жизнь шестнадцатилетнего Николая на «до» и «после».

Во время сражения подо Львовом Островский получил тяжелейшее ранение в спину. Другая пуля задела глаз юноши.

Парня сначала доставили в Киевский военный госпиталь, где ему сделали несколько сложнейших операций. Глаз удалось сохранить, но зрение Островского резко ухудшилось, причем, на оба глаза.

Со спиной дела обстояли не лучше. Врачи отводили глаза, не желая говорить, что лет через пять-шесть, Островский, возможно, не сможет ходить.

После лечения в Киевском госпитале, Николая демобилизовали, и он отправился к родителям в Шепетовку.

В Шепетовке Николай поступил в Единую трудовую школу, которую окончил весной 1921 года. Получив школьное образование, Островский отправился в город Изяслав, где вступил в ЧОН (части особого назначения). Задачей ЧОН была борьба с бандитизмом.

Осенью 1921 года Островский уехал в Киев, где поступил в электротехникум при Киевских железнодорожных мастерских. В учебном заведении стал секретарем комсомольской организации. Параллельно подрабатывал в Киевских главных мастерских в качестве помощника электромонтера.

Здоровье Николая и так постоянно ухудшалось, а тут еще в 1922 году он принял участие в комсомольской стройке железной дороги, простудился и заразился тифом.

Из электротехникума Островского отчислили. 9 августа 1922 года киевские врачи направили Николая на Бердянский курорт.

Главврачом курорта был профессор Владимир Беренфус. Младшая дочь профессора, Люся, заинтересовалась начитанным и умным парнем. Николай и Люся могли говорить часами.

В Бердянске состояние 18-летнего Островского немного улучшилось, и он вернулся в Киев. С Люсей Беренфус с тех пор будущий писатель состоял в активной переписке.

Врачи приказали Островскому беречься, не простужаться. Однако молодой человек не мог усидеть на месте. Когда в середине ноября 1922 года комсомольцев мобилизовали для спасения лесосплава на Днепре, Островский не остался в стороне.

Результат — новая сильнейшая простуда и анкилозирующий полиартрит (тяжелое поражение суставов).

Островский снова оказался в больнице. Пребывание в палате к тому времени настолько ему надоело, что Николай сбежал из госпиталя домой, в Шепетовку.

В Шепетовке Островский прошел очередную военную комиссию, которая выдала однозначное заключение — инвалидность 1-ой группы.

Николай был шокирован. Ему только что исполнилось восемнадцать, он хотел активной жизни.

Как впоследствии Островский признался в письме Люсе Беренфус, в конце декабря 1922 года он пытался застрелиться из револьвера, но ему не хватило духу: очень хотелось жить.

От родственников Николай скрыл факт своей инвалидности.

В январе 1923 года — снова в больнице. Дико болели ноги. На этот раз в палате Островский провел три месяца.

В 1924-ом Островский был выбран в секретари окружкома комсомола в Шепетовке, и в том же году вступил в ВКП (б).

Время от времени Николая отправляли подлечиться. Так, в июле 1926 года Островский прибыл в Новороссийск, в местный санаторий.

Здесь-то 22-летний инвалид 1-ой группы, который к тому времени передвигался только на костылях, познакомился с 20-летней девушкой Раисой Мацюк. Раиса Порфирьевна была поражена глубиной суждений Николая, его поразительным умом, наблюдательностью и чувством юмора.

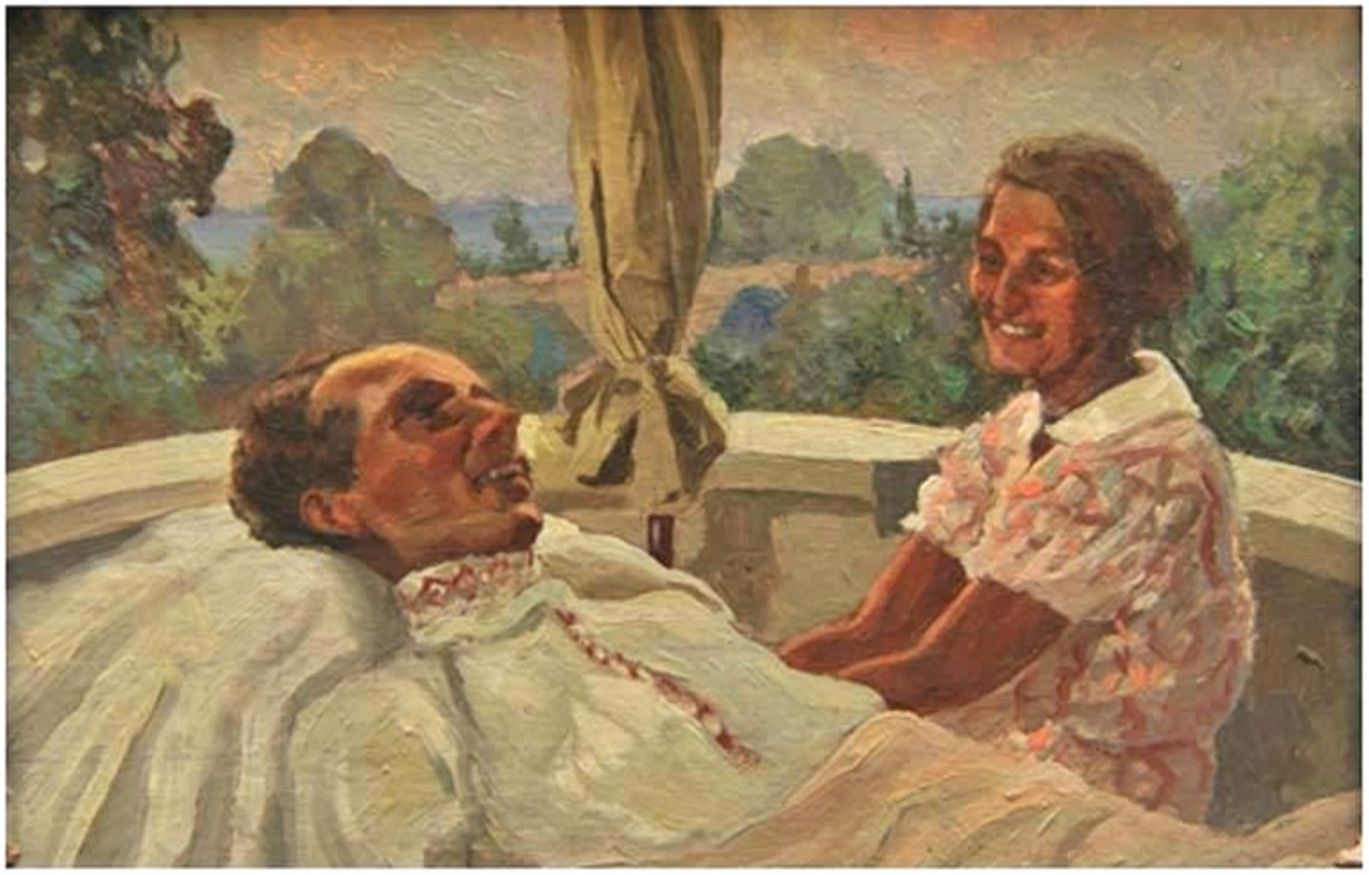

Раиса и Николай стали жить вместе. В 1927 году с Островским произошло то, что довлело над молодым человеком годами: он стал лежачим инвалидом. Ноги Островского парализовало, и процесс продвигался к другим частям тела.

Какое-то время Николай и Раиса жили в Сочи в коммунальной квартире. Здесь в ноябре 1928 года произошел страшный случай. Пьяные солдаты напали в коридоре на жену соседа. Лежачему инвалиду Островскому пришлось с оружием в руках вступиться за женщину: злодеи ретировались. Николай Алексеевич позднее писал об этом случае:

«Это шкурники, жестокие люди, один из них отличался потому, что хорошо рубал головы, хорошо, не разбираясь за что».

По настойчивому совету Раисы, а также Марты Пуринь и Люси Беренфус, еще в 1927 году Островский «взялся за перо».

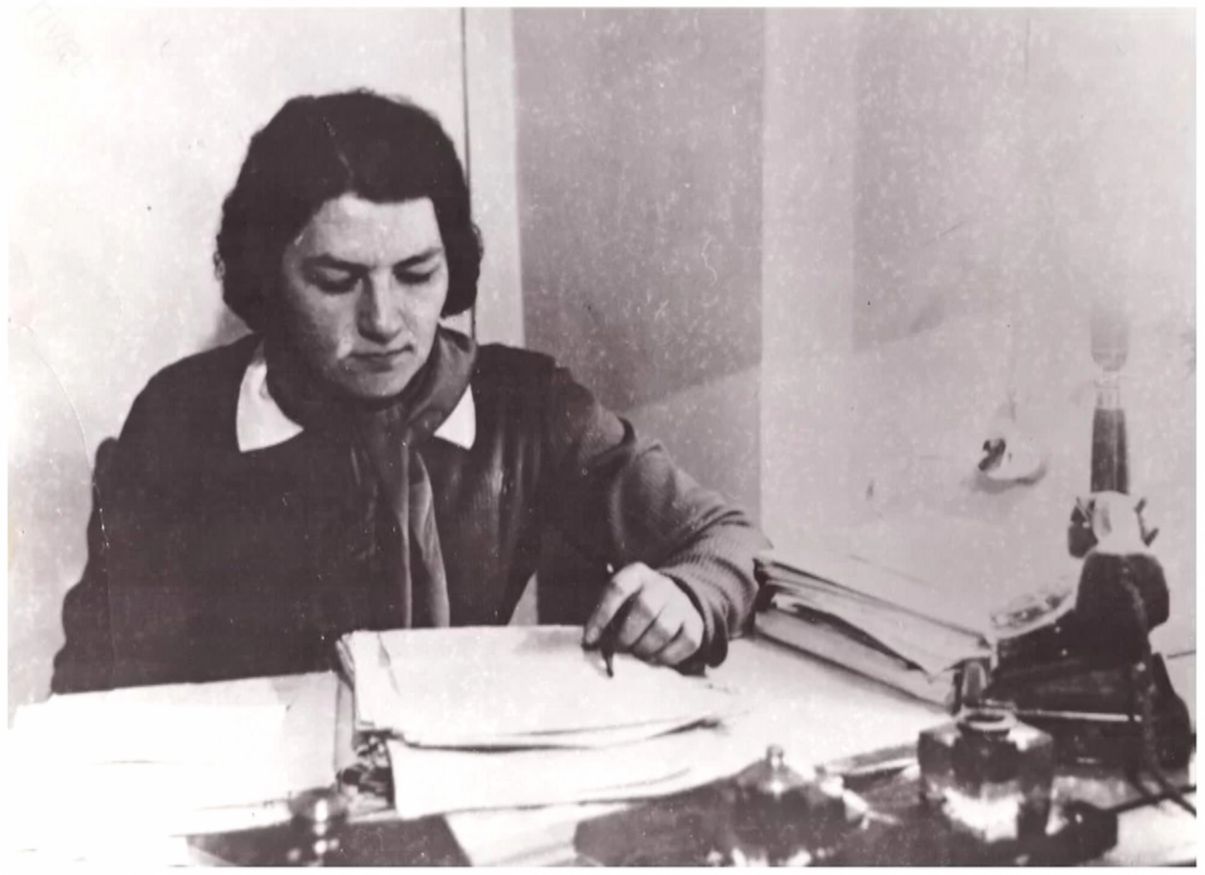

Вернее сказать, Николай Алексеевич диктовал текст, а находившиеся рядом родственники, друзья или знакомые — записывали или набирали текст на пишущей машинке. Роль «секретаря» Островского в разное время выполняли разные люди, но, прежде всего, Раиса.

Первым произведением Островского стала повесть о «котовцах» «Рожденные бурей». Рукопись, к несчастью, была утеряна при пересылке в Одессу и обратно.

Для Николая Алексеевича потеря рукописи стала тяжелейшим ударом, но писать он не бросил. Напротив, у Островского возникает замысел частично автобиографического романа о Гражданской войне.

В 1929 году Николай Алексеевич женился на Раисе Порфирьевне, а в конце 1930 года Островский, который к тому времени был практически слепым, с помощью изобретенного им транспаранта, начал писать роман «Как закалялась сталь».

К тому времени Николай и Раиса уже жили в Москве, в коммунальной квартире. Писал Островский по ночам. Готовую страницу нумеровал и сбрасывал на пол. Утром Раиса Порфирьевна приходила и поднимала.

Однако такая работа была уже не по силам ослепшему, практически обездвиженному Островскому. В результате он снова начинает диктовать книгу — жене, матери, сестре, даже девятилетней племяннице. Всего в рукописи «Как закалялась сталь» обнаружено девятнадцать разных подчерков.

25 октября 1931 года первая часть романа была завершена. Рукопись была отправлена Островским в журнал «Молодая гвардия», откуда вскоре пришла разгромная рецензия — «выведенные типы нереальны».

Николай Алексеевич добился повторного редактирования рукописи, и на этот раз книга была принята к публикации.

Первые главы романа «Как закалялась сталь» появились в журнале «Молодая гвардия» в апреле 1932 года, а уже в ноябре первая часть была опубликована в виде отдельной книги.

Роман на первом этапе не вызвал большого шума. В 1934 году «Молодая гвардия» издала вторую часть, после которой интерес к «КЗС» начал резко расти.

17 марта 1935 года журналист Михаил Кольцов опубликовал в газете «Правда» очерк «Мужество», посвященный слепому и парализованному писателю Николаю Островскому, написавшему огромный роман.

На следующий день об Островском говорили все, «Как закалялась сталь» была раскуплена, в библиотеках люди записывались в очередь на книгу. Николай Островский в мгновение ока стал самым известным писателем страны.

«Как закалялась сталь» переиздали тиражом в 100 тыс. экземпляров, и книга была мгновенно раскуплена. Издательство спешно готовило новые и новые допечатки. Книга Островского угодила в самый нерв, стала событием для страны.

В 1935 году Островский был награжден Орденом Ленина, ему выделили дом в Сочи, квартиру в центре Москвы. К Николаю Алексеевичу чуть ли не каждый день приходили читатели — комсомольцы, пионеры, участницы конных пробегов и т.д. Островский принимал всех, со всеми говорил, всех поддерживал, всех вдохновлял.

Но остатки здоровья неумолимо таяли. Он уже не мог пошевелить и пальцем, и совершенно ничего не видел.

Тем не менее, Островский начал писать новый роман. Название книги было таким же, как у первого большого творения писателя — «Рожденные бурей». Жене Николай Алексеевич сказал:

«Я хочу, я обязан дописать „Рождённые бурей“. Вот почему я дрожу над каждым своим часом… Болят слепые глаза. Представь, что тебе под веки насыпали крупного песку… Жжёт, неловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче. Ненадолго. Но без глаз — это уже совсем страшно… Одного боюсь, что болезнь подбирается к мозгу, к штабу. Вот это уже будет непоправимо».

Эти слова Островский произнес за несколько недель до смерти.

22 декабря 1936 года писателя-мученика Николая Алексеевича Островского не стало. Поразительно, но ему, столько всего успевшему сделать в жизни, на момент смерти было всего лишь 32 года.

Островского похоронили с большим почетом на Новодевичьем кладбище.

Раиса Порфирьевна Островская стала хранителем творческого наследия писателя, первым директором музея писателя в Москве. Кроме того, Раиса Порфирьевна написала биографию своего мужа для серии «Жизнь замечательных людей».

Личная жизнь вдовы Островского после смерти мужа сложилась удивительным образом. Раиса Порфирьевна влюбилась в Дмитрия Алексеевича Островского, старшего брата покойного супруга, и вышла за него замуж.

Островский обожал брата, обожал жену — этот брак он наверняка бы одобрил.

Умерла Раиса Порфирьевна в 1992 году в возрасте 86 лет. Похоронили вдову Островского на Новодевичьем кладбище в одной могиле с Николаем Алексеевичем.