Бродский в одном из интервью назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. Творчество Цветаевой никого не оставляет равнодушным. Сама Цветаева с гордостью писала, что ее как поэта поймут через сто лет и искренне считала, что относиться к ней будут только восторженно. У нее была нечеловечески тяжелая судьба.

Ей пришлось пережить 3 войны- 1 мировую и гражданскую и начало 2 мировой, лишения и голод, эмиграцию,- где ее творчество было не востребовано и полуголодное существование там, возвращение на родину, которая отнеслась к ней как мачеха, арест сестры, мужа и дочери.

Она пережила множество влюбленностей, но по настоящему любила только мужа . Она родила троих детей, но материнство не принесло ей счастья. Для детей не становилась мамой, а оставалась Мариной или Мариной Ивановной.

Какой была в жизни поэт Марина Цветаева? Какую жизнь прожила она с мужем? Обладала ли она даром предвидения? Виновата ли Марина в смерти своей младшей дочери Ирины? Почему сын считал ее причиной своих несчастий ? почему она самоубийством завершила свой жизненный путь?

«…Всё, что мне суждено было узнать, — узнала до семи лет, а все последующие сорок — осознавала»- из автобиографии . ЕЙ повезло изначально- она родилась в 1892г. в семье профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева, который прославил свое имя созданием в Москве Музея изящных искусств имени искусств им. А.С. Пушкина.

Мать ее была пианисткой. Со слов Марины: «воздух дома был не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский». Она читала по-немецки и по-русски с четырех лет, писала с пяти, а с семи — и по-французски.

Марина была с детства очень романтичной натурой и страстно влюблялась, – все равно в кого: в красавицу-подругу, в персонажа прочитанной книги, например в Онегина и Татьяну одновременно, в Наполеона, которым Марина буквально бредила…

Из-за Наполеона шестнадцатилетняя Марина одна съездила в Париж, где в Сорбонне прослушала курс старинной французской литературы. Стихи она начала писать с одиннадцати лет.

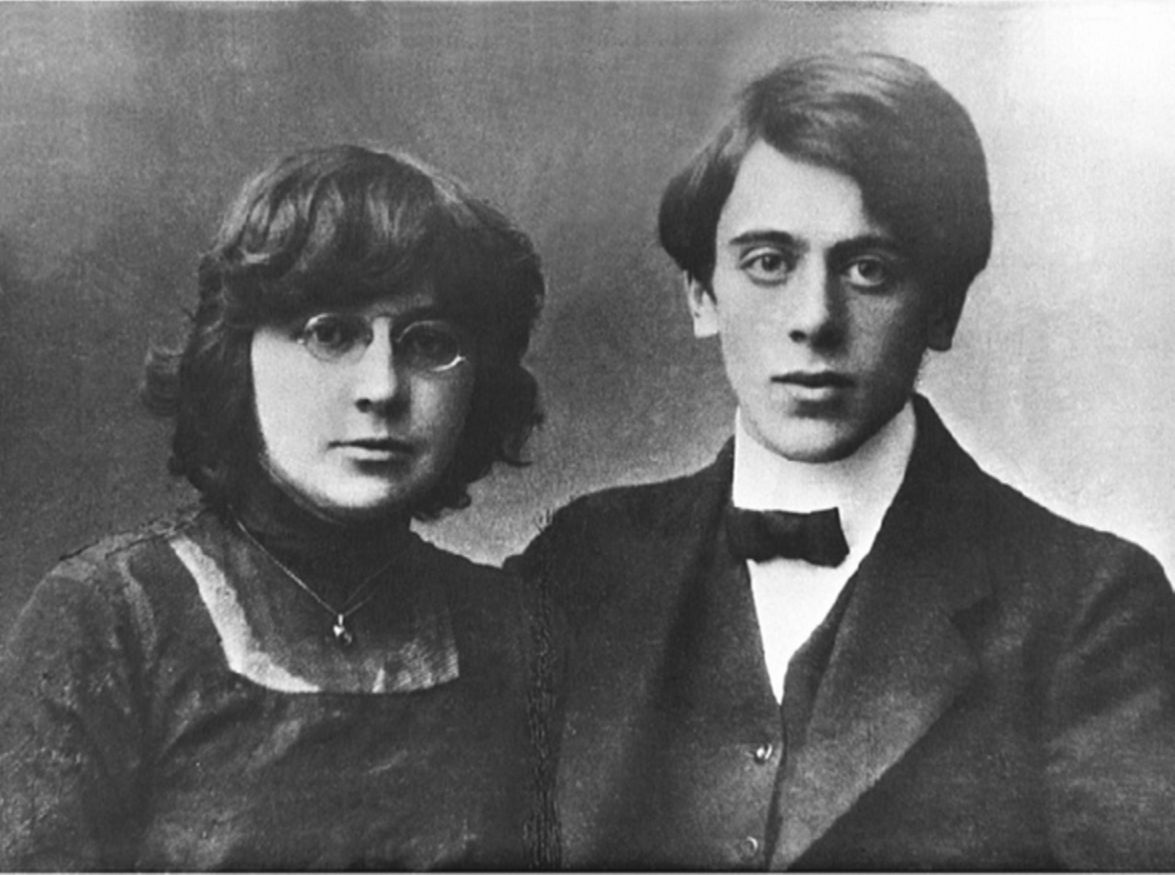

Муж: «Есть такие голоса, что смолкаешь, им не вторя, что предвидишь чудеса, есть огромные глаза цвета моря».

Она встретила этого красивого юношу с бирюзовыми глазами на пляже в Коктебеле, где Марина гостила у поэта Максимилиана Волошина, и загадала: «Если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж».

Так и случилось. Крупный розовый сердолик был найден и подарен, и в январе 1912 года состоялась свадьба Марины и Сергея Эфрона. «Я с вызовом ношу его кольцо. – Да, в Вечности – жена, не на бумаге!» – писала Цветаева в стихах, посвященных мужу. Он был сиротой, так же, как и Марина.

Наверное, подсознательно она хотела заменить ему мать, во всяком случае, в их семье Марина была ведущей, и в ее любви было много материнской заботы. В том же году у них родилась дочь Ариадна. Вначале их жизнь была безоблачной. Купили в Москве шестикомнатный дом, завели прислугу, кухарку. Они до последних дней своей супружеской жизни обращались друг к другу на «Вы».

Сквозь вОйны, нищий быт- но на вы. В этом «Вы» была не отчужденность , а близость. Цветаева была на Ты с Пастернаком, тот был далеко, Сережа был всегда рядом и поэтому только на Вы.

Марина посвятила Сергею стихотворение «Генералам двенадцатого года» — «и чьи глаза как бриллианты, на сердце вырезали след, — очаровательные франты минувших лет» И была уверена, что если бы он жил в те времена , то был бы славным офицером, генералом.

Но довелось им жить совсем в иное время, и впереди были испытания, страдания, боль. Спустя два года их семейной жизни в 1914 году рядом с Мариной появляется сильная и властная женщина — поэт Софья Парнок, которая была старше ее на семь лет.

Марина разрывалась между любовью к Соне и любовью к мужу. Она посвятила ей цикл стихов «Подруга» и самые известные из них «под лаской плюшевого пледа» «Хочу у зеркала где муть» Чтобы не мешать жене, деликатный Сергей ушел на войну санитаром. «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду, – писала Марина сестре Сергея Елизавете Эфрон. …

Соня меня очень любит, и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не смогу уйти». Роман продолжался два года, а в 1916 году подруги расстались – у Парнок появилась новая любовь. Из санитаров Эфрон попадает в юнкерское училище, становится юнкером в 1917 году, когда юнкеры — единственные, кто защищает Москву от большевиков.

Он попадает в гущу событий, когда обстреливают Кремль и когда мальчики-юнкера ложатся на пути большевиков и умирают, не в силах защитить город. А Марина пишет уже о черных куполах, красной Москве и обращается к Иверской Божьей матери со страшными словами о том, что Та не спасла, не уберегла Своих сыновей. Она не побоялась бросить вызов новым властям и новому времени.

Сергею Яковлевичу тогда еще было не совсем ясно, какая власть борется с какой, он просто выполнял свой воинский долг. А Марина любила Сергея вдвойне, он был не просто муж, а герой, рыцарь, ангел. «Где лебеди? — А лебеди ушли. — А вОроны? — А вОроны — остались. — Куда ушли? — Куда и журавли. — Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались». Два года Марина ничего не слышала о муже и не знала жив ли он.

И наконец Илья Эренбург нашел Сергея в Праге. Марина написала: «Если бог сделает чудо и оставит вас в живых, я буду ходить за вами как собака.» Сергей ответил: «Я живу верой в нашу встречу. Без вас для меня не будет жизни. Живите, мне ничего не нужно, кроме того чтобы вы были живы.» Марина смогла оформить документы и вместе с дочерью уехала к мужу. Сначала Берлин, потом Прага .

Марина и Сергей встретились на вокзале в Берлине. Они стояли, намертво обнявшись и вытирая друг другу слезы, катившиеся по лицу… Но пока Марина ждала приезда мужа в Берлин, за 2 недели она успела влюбиться в издателя Абрама Вишняка. В Праге в 1923году случилось у нее страстное увлечение к Константину Родзевичу.

Эфрон называл его из-за небольшого роста – «маленьким Казановой». Родзевич, как и Эфрон, стал впоследствии работать на НКВД. Кто из них кого завербовал, пока неизвестно. Марина болела этой любовью три осенних месяца 1923 г. и написала 90 стихотворений и Главный итог этой бешеной страсти – шедевры лирики Цветаевой: «Поэма Горы» и «Поэма Конца».

От мужа она, как и всегда, ничего не скрыла. Эфрон был в полном смятении, ведь она потеряла голову от своей страсти. В 1924 году Сергей Яковлевич написал об этом письмо Максимилиану Волошину.. Письмо Эфрона поражает своим пониманием. Он пишет, что Марина — это человек, который использует людей, как дрова, чтобы разжигать свои чувства.

Что он уже не может быть этими дровами, что он измучен этой ситуацией. Что он хотел уйти, но, когда она об этом узнала, то сказала, что не сможет без него жить. Сама Марина говорила, что все ее увлечения не касались ее отношений с Сергеем Яковлевичем, что Он был единственным; все другое было Романтизмом, все остальные – в разной степени – были «каждыми».

Ее слова к Эфрону- «Как правая и левая рука, Твоя душа моей душе близка». Десятилетия спустя Саломея Андроникова, дружившая с Цветаевой в эмиграции, сказала : «Марина вообще не была склонна к романам». Сергей не ушел от нее. Вскоре у них родился сын Мур. Семья переехала в Париж. Сергей стал все чаще поговаривать о своем желании вернуться на родину.

Со слов дочери – «отец часто был в депрессии , плакал, говорил запутался как муха в паутине , я порчу жизнь тебе и маме» Он начал думать ,что его выбор Белого движения был неправильным, что эмигранты виноваты перед оставленной ими родиной. Дети были близки с отцом. Особенно старшая- Аля.

Она полностью отдалилась от матери и сблизилась с отцом, стала вместе с ним работать в Союзе возвращения на родину. Аля первой уехала в Советский Союз. На вокзале ее провожал Бунин: «Куда ты едешь, тебя сгноят в Сибири?» Его слова были пророческими. Затем настал черед Эфрона, когда его разоблачили после одной неудачной операции, как агента НКВД.

Марина была единственной противницей возвращения: с ее слов «Там я невозможна. И если бы ни муж , не вернулась никогда». В 1939 отправляясь в СССР вслед за мужем, она дописала на старом письме 1917 года- « вот и поеду как собака» Через несколько месяцев арестовали и дочь и мужа.

Марина написала письмо к Берии, в котором умоляла во всем разобраться и, что прожив с мужем 30 лет, не встречала человека, лучше чем он. Открылись протоколы допросов Эфрона. Его посадили с огромным количеством других белоэмигрантов. Его сделали главой этого дела. Всех их объявили японскими, французскими и прочими шпионами.

И все они через три-четыре дня подписали бумагу, что они являются этими самыми шпионами. Все, за исключением Сергея Яковлевича Эфрона, который твердил на всех допросах, что он советский шпион. В итоге всех расстреляли, а с ним не знали, что делать.

Он в сентябре 1941 года после всех пыток оказывается в одной из психиатрических больниц Лубянки, и в деле есть удивительная запись: он, находясь в помутненном сознании, просит, чтобы к нему пустили его жену, которая стоит за дверью и читает ему свои стихи.

Но Цветаева на тот момент уже покончила с собой. Ее присутствие он чувствовал всегда. И расстрелян он был 16 октября 1941 года, когда немецкие войска стояли возле Москвы.

Материнство в ее жизни.

Материнство не принесло ей счастья. Она родила троих детей. Но для детей не становилась мамой, а оставалась Мариной- так ее звала ее дочь, а сын звал Мариной Ивановной.

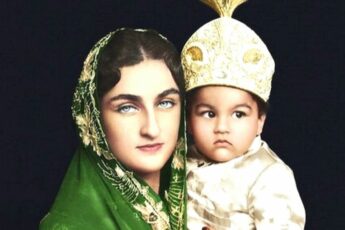

Ариадна, по домашнему Аля,- старшая дочь, была очень красивой девочкой с громадными как у отца глазами, и с необыкновенно развитым интеллектом. «Мой домашний гений», – называла ее Марина. Все к ним приходящие не переставали восхищаться девочкой. Марина этим гордилась.

Но как только Аля подросла и стала походить на других детей, она тут же перестала быть объектом обожания матери, настало душевное отчуждение, а за ним – ссоры, скандалы и почти полный разрыв. Если в детстве главным человеком для Али была мать, то, повзрослев, уже в эмиграции, она отойдет от матери и сблизится с отцом.

Разделит его любовь к Советской России и первой из семьи вернется из Франции на Родину – себе на погибель. Вторая дочь Ирина родилась в октябре 1917г. Сергей Эфрон ушел воевать в Белую Гвардию. Марина осталась с двумя детьми и должна была решать все проблемы одна. Ей с детьми нечего есть и не на что жить. Иногда Она получает селедку и мерзлую картошку в Доме писателей.

Цветаева продала всё, что можно было продать. Моталась в теплушках в Тамбовскую губернию выменивать на продукты кое-какие домашние вещи. В былые времена у Али была няня, кухарка приносила суп в столовую и Марина совсем не знала других забот кроме мук творчества. Дочь Ирина оказалась для матери скорее обузой, чем радостью.

Из-за постоянного недоедания, холода, отсутствия надлежащего ухода Ирина росла болезненной, слабой, едва ходила и почти не умела говорить. С нею не было интересно, как с Алей, а потом с Муром, ею нельзя было хвастаться. В 1919 году дети заболели. Они страдали от постоянного голода. В ноябре Цветаева отдала семилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину в Кунцевский детский приют.

Ее уверили в том, что детям дают еду из американской гуманитарной помощи . Однако все продовольствие было уже разворовано. Маленькая Ирина заболела в приюте и умерла, старшая Аля — выжила. Многие считали, что смерть дочери оставила Цветаеву равнодушной. У нее не хватило душевных сил поехать проститься с умершей дочерью. Потом во сне она видела ее только живой, так ей было легче.

Цветаева понимала, что окружающие осуждают и винят ее. Спустя время она записала: «Ирину было легко спасти от смерти, — тогда никто не подвернулся. Так же будет со мной». Она и сама винила себя в смерти дочери, ей казалось, что она сделала не все, что могла бы, чтобы спасти Ирину.

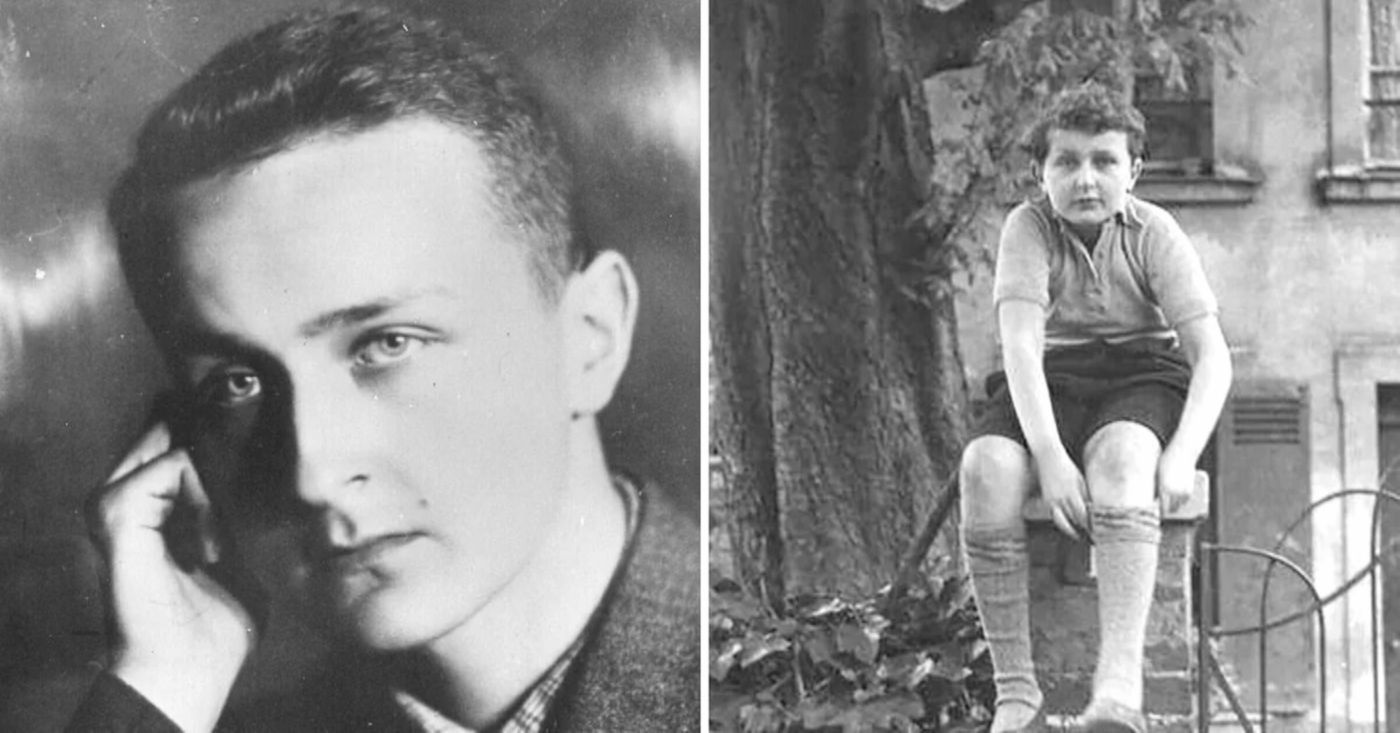

«Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой Авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» Истинной матерью Цветаева станет, когда родится ее сын Георгий. В семье его звали Мур. «Он был похож на мать по характеру и по своей гениальности»- говорили друзья Марины Ивановны.

Он всегда называл ее в глаза — Марина Ивановна и за глаза говорил: «Марина Ивановна сказала, Марина Ивановна просила передать!» Знакомая семьи Эфрон- «Я этого мальчика знала до 12 лет, и я никогда не видела, чтобы он улыбнулся. В нем было что-то странное. Но про ребенка, который до 12 лет никогда не улыбался, нельзя сказать, что у него было счастливое детство! А Марина его совершенно обожала.»

Сам Мур писал о своей семье так: «Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе, в ругани, без объединения. Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой, — сестра переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР.

Распад семьи был не только в антагонизме — очень остром — матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца.» Цветаева была трудной матерью всем троим своим детям. Она мешала им :- то стремлением создать ребенка по-своему, как Алю, то равнодушием, как к Ирине, то исступленной любовью, как к Муру.

Не случись революции, имей она возможность растить детей по-старому, их судьбы сложились бы более обычно и счастливо. Но в ситуации, когда она оказалась перед необходимостью самой кормить, обихаживать и воспитывать детей, Цветаева не смогла быть «просто матерью».

Возвращение на родину. Последние дни.

16 июня 1939 года Марина Цветаева с сыном навсегда покинула Францию и уехала в Советский Союз. Катастрофу Цветаева предчувствовала – недаром ее называли «колдуньей»: еще когда очутилась на пароходе, увозившем ее из Гавра в Россию, сказала: «Теперь я погибла…»

С началом войны она долго не решалась эвакуироваться, несколько раз меняла решения, колебалась, но начались бомбежки в Москве, ее сын должен был собирать «зажигалки» на крыше их дома. Цветаева панически боялась, что он погибнет . Поэтому она отправилась в эвакуацию в первой волне, когда все было не организовано и не устроено.

В Елабуге их с сыном поселили в деревенской избе. Работы не было. Марина успела съездить в соседний город Чистополь, намереваясь перебраться туда, и оставила заявление: «Прошу принять меня в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда».

Однажды сын выкрикнул ей в пылу спора: «Кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!». Марина не забыла этих слов. И после скандалов, которые все чаще и чаще случаются между ними, Цветаева все больше убеждается в том, что является обузой для сына, преградой на его пути. Она считала, что советская власть отнесется к нему более благосклонно, если у него за спиной не будет матери-эмигрантки.

Цветаева самоустранилась и освободила ему дорогу. К тому же своей неистовой любовью она почти задавила его. Так бывает – залюбливают до смерти. И чтобы этого не случилось, она набросила на себя петлю, воспользовавшись тем, что в избе никого не было… Пусть сын живет. Но и Муру оставалось жить недолго – он погиб на фронте девятнадцатилетним.

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить…», – это последние слова Марины Цветаевой, написанные сыну. Трагедия произошла 31 августа 1941 года. А через несколько месяцев был расстрелян Сергей Эфрон. Сбылось предсказание Марины: «Так вдвоем и канем в ночь: Одноколыбельники». Она вообще многое предсказывала и о многом знала заранее.

И свой трагический конец предчувствовала давно. Об этом ее слова-«где бы ни находилась, ищу глазами крюк». «Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Пока я нужна… но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь».

А несколькими годами ранее Цветаева написала: «Я знаю себе цену: она высока у знатока и любящего, нуль – у остальных». Ее могила утеряна, что очень символично, так как всякой телесности она противопоставляла свободную жизнь души. Пиросмани как-то взялся объяснять соседу, что такое искусство.

«Понимаешь, — говорит он, — едешь ты на подводе. И вдруг — кони понесли!» «Так это же несчастный случай!» — возразил сосед. «Искусство — всегда несчастный случай!» — заключил Пиросмани. Вот и у Марины было так же.