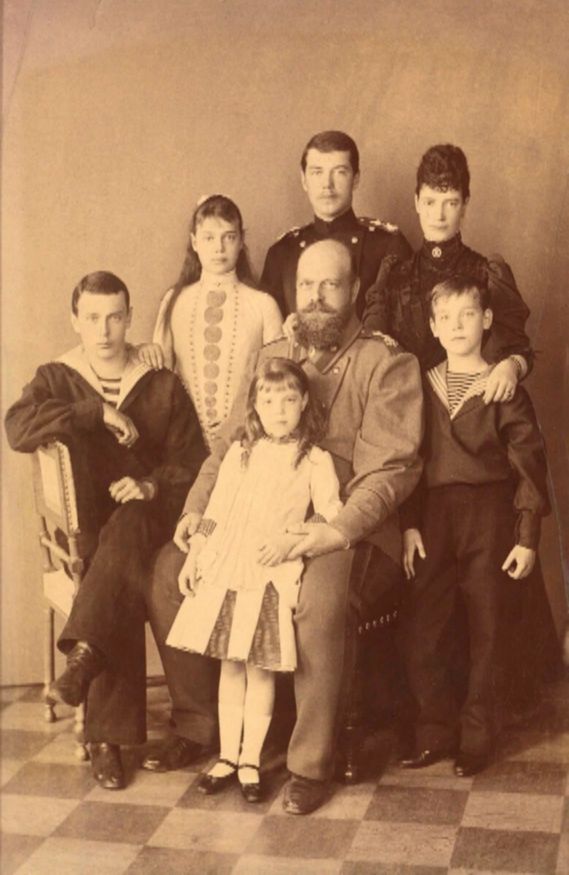

Великая княгиня Ольга Александровна родилась в 1882 в Петергофе. Она была второй дочерью, и последним ребенком в семье императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны.

Её единственную из 6 детей называли порфирородной, багрянородной. Прочие дети родились, когда родители их были «лишь» Великокняжеской семьей, семьей Наследника престола. Ольгу в своей переписке мать и отец называли Бэби. Она была любимицей у отца.

Отец всегда был для Ольги обожаемым человеком -цитирую : «Отец был для меня всем. Как бы ни был он занят работой, он ежедневно уделял мне хотя бы полчаса. <…> Помню тот день, когда мне было впервые позволено поставить Императорскую печать на один из больших конвертов, лежащих стопками на столе. Печать была из золота и хрусталя и очень тяжелая, но какую гордость и восторг испытывала я в то утро».

По признанию Ольги их с матерью разделяла пропасть. Императрица Мария Федоровна великолепно выполняла свои обязанности Царицы, но она всегда оставалась ею, даже входя в детскую. Ольга и её брат Михаил боялись мать. Всем своим поведением она давала понять, что их крохотный мирок с их мелкими проблемами не очень-то интересует ее.

Маленькой Ольге никогда не приходило в голову искать у родительницы утешения и совета. Из её воспоминаний: «Между моими родителями было так мало общего, и все же более счастливого брака нельзя было и пожелать. Они превосходно дополняли друг друга».

1894 год был для Ольги памятным. Летом состоялось бракосочетание её старшей сестры Ксении с Великим князем Александром Михайловичем, или Сандро, как называли его в большой императорской семье.

Сандро всегда с теплотой отзывался об Ольге. Осенью того же года скончался ее обожаемый отец – император Александр III. Этот могучий мужчина, который мог скрутить кочергу в узел, умер внезапно в возрасте 49 лет. Когда отец болел, только ей разрешали навещать его во время трапез. Из воспоминаний Великой княгини: « Однажды я сидела на табурете рядом с его креслом.

Hеожиданно Папа прошептал мне на ухо: «Деточка моя милая, я знаю, что в соседней комнате есть мороженое. Принеси его сюда, только так, чтобы никто тебя не увидел. Доктора запретили отцу есть мороженое. Я тайком принесла тарелку в комнату Папа. Какая это была радость видеть, с каким наслаждением он уплетал лакомство.

Hикто, кроме меня и Hана, не знал об этом, и мороженое ничуть не повредило Папа.» Со смертью отца кончилось детство у двенадцатилетней девочки. Привязанность к отцу была основой всего ее существования. Он был для неё Государем, советчиком и другом.

В мае 1896 состоялась коронация брата Ольги Николая Второго. Тогда же она пережила еще одно большое потрясение в своей жизни- Ходынку. В тот день солнечным утром императорская семья в каретах отправилась посмотреть на празднество на Ходынском поле. Вдруг Ольга и ее спутники увидели, что навстречу им приближается вереница повозок.

Сверху они были покрыты кусками брезента, и можно было видеть много покачивающихся рук. Великая княгиня вспоминала: «Сначала я было подумала, что люди машут нам руками, Вдруг сердце у меня остановилось. Мне стало дурно. Однако я продолжала смотреть на повозки.

Они везли мертвецов — изуродованных до неузнаваемости». Погибших на месте и умерших в ближайшие дни оказалось 1282 человека, раненых — несколько сот.

Наконец Ольге исполнилось 18 лет, она стала девушкой на выданье. Светские балы, туалеты и драгоценности её мало интересуют. В этом она была похожа на отца.

Мысль о замужестве её сильно пугает, ведь придется покинуть любимую Россию. Жених для Ольги нашелся очень быстро, девушка оказалась помолвлена с принцем Петром Александровичем Ольденбургским, родившимся в России, и который был на 14 лет старше невесты.

В обществе ходили разговоры, что из-за натянутых отношений с матерью Великая княжна сама стремилась выйти замуж. Принца в императорском кругу звали «Петюшей». Как и все предки, принц Пётр Александрович получил блестящее военное образование.

Среди его знаменитых предков значатся: Императоры Павел I и Николай I, первая жена Наполеона знаменитая Жозефина Богарне, и король Пруссии ярый противник Бонапарта Фридрих Вильгельм III. Пётр и Ольга приходились друг другу и троюродными, и четвероюродными братом и сестрой.

На следующий день после помолвки младшей дочери Императрица Мария Фёдоровна писала сыну Николаю: «Дети больше не дети! Я уверена, ты НЕ ПОВЕРИШЬ что случилось. Ольга помолвилась с Петей и ОБА очень счастливы. Я должна была дать согласие, но все произошло так быстро и неожиданно, что я по-прежнему не могу поверить в это; но Петя приятен, мне он нравится, и, видит Бог, они будут счастливы».

При обсуждении брачного контракта представители императорской стороны, сочли, что состояние жениха было недостаточным, чтобы жениться на Великой княжне Ольге Александровне. Эти разногласия уладили. Интересно, что Петр Ольденбургский для того, чтобы жениться на Ольге сменил вероисповедание с лютеранского на православное. Свадьба состоялась летом 1901.

Как Великая княжна, Ольга получила от императора в качестве приданого 3 млн рублей. После свадьбы молодые отправятся в Данию, оттуда во Францию, Германию, Италию и она оставит записи, что в путешествии они изрядно веселились и танцевали. Но их семейная жизнь не удалась.

Ольга Александровна Романова в своих воспоминаниях утверждает, что принц Ольденбургский не интересовался женщинами, иногда они жили врозь, и после 15 лет брака она якобы оставалась девственницей. Это единственное свидетельство, причем со слов Ольги Романовой, которая была стороной явно заинтересованной.

В будущем она получит на этом основании разрешение Святейшего Синода на расторжение брака. А принц Петр Ольденбургский на эту тему мемуаров не писал. Более того, он через 6 лет после развода женился во второй раз и его вторая супруга Ольга Серебрякова ни разу не проговорилась о порочной страсти супруга к мужчинам.

Принято считать, что Пётр Александрович был страстным любителем светской жизни, и ничего другого, кроме как игры в карты и попойки с сослуживцами, его не интересовало. Однако по сохранившимся письмам, можно с уверенностью сказать, что это не так.

Так принц писал другу: «Ты не можешь себе вообразить, как скучно бывает по праздникам в Петербурге, на это могут сказать, что есть вечера, балы и т. д., но поверь мне, что я с удовольствием променяю эти прелести на одну неделю в деревне». Он сделал карьеру на военной службе и ушел в отставку после февральской революции в чине генерал-майора.

Кстати, после отставки Петр поселился в своем имении Рамонь и местные мужики предлагали его кандидатуру в Учредительное собрание. Сохранились нежные письма Петра к Ольге: «Милая, дорогая Ольга. Пишу Тебе несколько слов, чтобы сообщить Тебе, что было после Твоего отъезда. Во первых без Тебя очень скучно и наш дом кажется мертвым.

Я взошел в Твою комнату, вспомнил пережитое в ней время с Тобой и у меня чуть не навернулись слезы на глазах. Целую Тебя и обнимаю милый, дорогой Пупсик. Да хранит Тебя Бог. Благословляю. Петя.» Уже прошел год после свадьбы. Каждое его письмо начинается со слов- «Милая, дорогая Ольга» и заканчивается-«Крепко обнимаю и благословляю. Нежно любящий Тебя Петя».

В 1901 в своем дневнике Ольга оставила такую запись: «Петя сказал, что я не давала ему спать, поскольку лежала поперек кровати, а когда он попытался развернуть меня, я сильно ворчала!»- получается они спали в одной кровати. А вот запись в дневнике от 9 Ноября 1902: «Сегодня 34 Петин день рождения. Я его очень люблю!».

Пара ведет довольно обычный светский образ жизни, театры, выходы, встречи с известными людьми, Ольга продолжает занятия живописью. Строят супруги на свои средства школу и больницу, в этой больнице позже Ольга будет работать и сама, помогая врачам.

Великая княгиня будет покровителем и попечителем свыше 30 учреждений и обществ. Трудно судить о чужой семейной жизни. Как бы то ни было, похоже Великая княгиня не испытывала особенных чувств к своему супругу. Звезды сошлись и ей довелось все-таки пережить настоящую любовь.

В 1903 на параде в Павловске она увидела капитана гвардейских кирасир Николая Александровича Куликовского, которого в будущем стала называть мой «Кукушкин». Красивый, высокий, статный молодой офицер мгновенно покорил сердце Великой Княгини. Это была любовь с первого взгляда.

Конечно же, внешне непривлекательный принц значительно проигрывал Куликовскому и должен был отойти в сторону. Ольга Александровна была женщиной с жестким характером и всегда добивалась своих целей. Для начала она потребовала у мужа развод. Но принц отказал ей в этом, однако пошёл на уступку и назначил Николая Куликовского своим адъютантом.

Николай Второй, узнав о желании младшей сестры развестись, предложил ей подождать семь лет, посчитав, что её любовь к Куликовскому вскоре пройдет. Петр Александрович не стал скандалить, мстить жене и распускать грязные слухи. Он решил отойти в сторону, правда, ещё долгие тринадцать лет супругам приходилось играть роль мужа и жены.

Не зря писатель Марк Алданов назвал принца человеком «совершенно исключительной доброты и душевного благородства». Когда появился этот «треугольник», пошли гулять разговоры , что принц не интересуется женщинами, потому и брак несчастный для Ольги. Наступил 1914 и Первая Мировая война. Её любимый Куликовский уходит на фронт.

В воспоминаниях она написала : «После его отъезда в Петербурге меня более ничто не удерживало. Город стал для меня темницей. Я пошла к мужу и сказала, что отправляюсь сестрой милосердия на фронт и что никогда не вернусь к нему. Он ничего не ответил. Думаю, что он мне не поверил». Великая Княгиня Ольга Александровна стала простой сестрой милосердия.

Она живет в госпитале так же, как и все, делит комнату с еще одной сестрой милосердия. Приходилось работать по 15 часов в сутки. Кровь, вши, блохи, запахи от запущенных ран, крики, боль, смерть. Это происходило ежедневно. Есть такой отзыв об её работе: «Самые заклятые враги династии ничего не могли сказать, кроме самого хорошего, о ее бескорыстной работе по уходу за раненными…»

Вскоре и Пётр Александрович ушёл в действующую армию. В октябре 1914 он был награждён Георгиевским оружием, хотя особых боевых заслуг у него не было, в отличие от жены Великой Княгини Ольги Александровны, которая, обходя окопы, оказалась под мощным артиллерийским обстрелом австрийцев.

Как женщина, которая привыкла добиваться своей цели, Ольга не перестает думать о разводе и замужестве с Куликовским. Её мать писала сыну Николаю II: «Я все понимаю и не упрекаю ее за ее стремление прежде всего к свободе, а затем к счастью, но она вынуждает тебя идти против законов семьи, — когда это касается самых близких, это еще больнее. Она – дочь и сестра государя!

Перед всей страной, в такое время, когда династия переживает такие тяжелые испытания и борется против революционных течений, — это грустно. Общество нравственно распадается, и наша семья показывает пример. Может быть, это нехорошо, но я надеюсь, что Петя не даст развода…».

Петя развод дал, одобрил расторжение брака и Святейший Синод, а в августе 1916 император Николай Второй аннулировал брат своей младшей сестры с принцем Ольденбургским. Второй раз Ольга Александровна выйдет замуж в ноябре 1916. Она вспоминала- цитирую- «Потом персонал лазарета устроил обед в нашу честь. Тем же вечером я вернулась на дежурство в палату.

Но я была действительно счастлива. У меня сразу прибавилось сил. Тогда, стоя в церкви рядом с моим любимым «Кукушкиным», я решила смело глядеть в лицо будущему, каким бы оно ни казалось». Вдовствующая императрица Мария Федоровна напишет так: «Ольга выглядела очаровательно в белом платье с венцом и фатой, лицо счастливое.

Двое офицеров были в роли шаферов. Все так необычно. Боже, благослови и сделай ее воистину счастливой с ним, тем, кого она так любит. Молодожены отправились оттуда домой. Весь персонал встретил ее с любовью и энтузиазмом. Затем мы все вместе пообедали. Повсюду царили возбуждение и радость».

Потом наступил 1917 год. А вместе с ним в стране произошли нежданные перемены — император Николай Второй отрекся от престола. Из воспоминаний Великой княгини: «Известие об отречении Hики прозвучало для нас, как гром среди ясного неба. Мы были ошеломлены.»

Императрица Мария Федоровна, Ольга Александровна с мужем и Великий князь Александр Михайлович, муж старшей сестры Ольги Ксении Александровны, решили бежать из Киева, где чувствовали себя в большой опасности. Большевики ни за что бы не позволили бы им уехать дальше вокзала.

Спустя несколько дней Александру Михайловичу удалось найти поезд, стоявший на заброшенном полустанке за пределами города. Он сумел привлечь на свою сторону небольшой отряд саперов, все еще остававшихся верными Императору, которые строили мост через Днепр. Они согласились сопровождать поезд в течение всего полного опасностей и неожиданностей пути в Крым.

Все Романовы по отдельности добирались до вокзала. Из воспоминаний Ольги Александровны: «Hочь была холодная. Hа мне не было ничего, кроме формы сестры милосердия. Чтобы не привлекать к себе подозрения, уходя из лазарета, пальто я надевать не стала. Муж накинул мне на плечи свою шинель. В руках у меня был маленький саквояж.

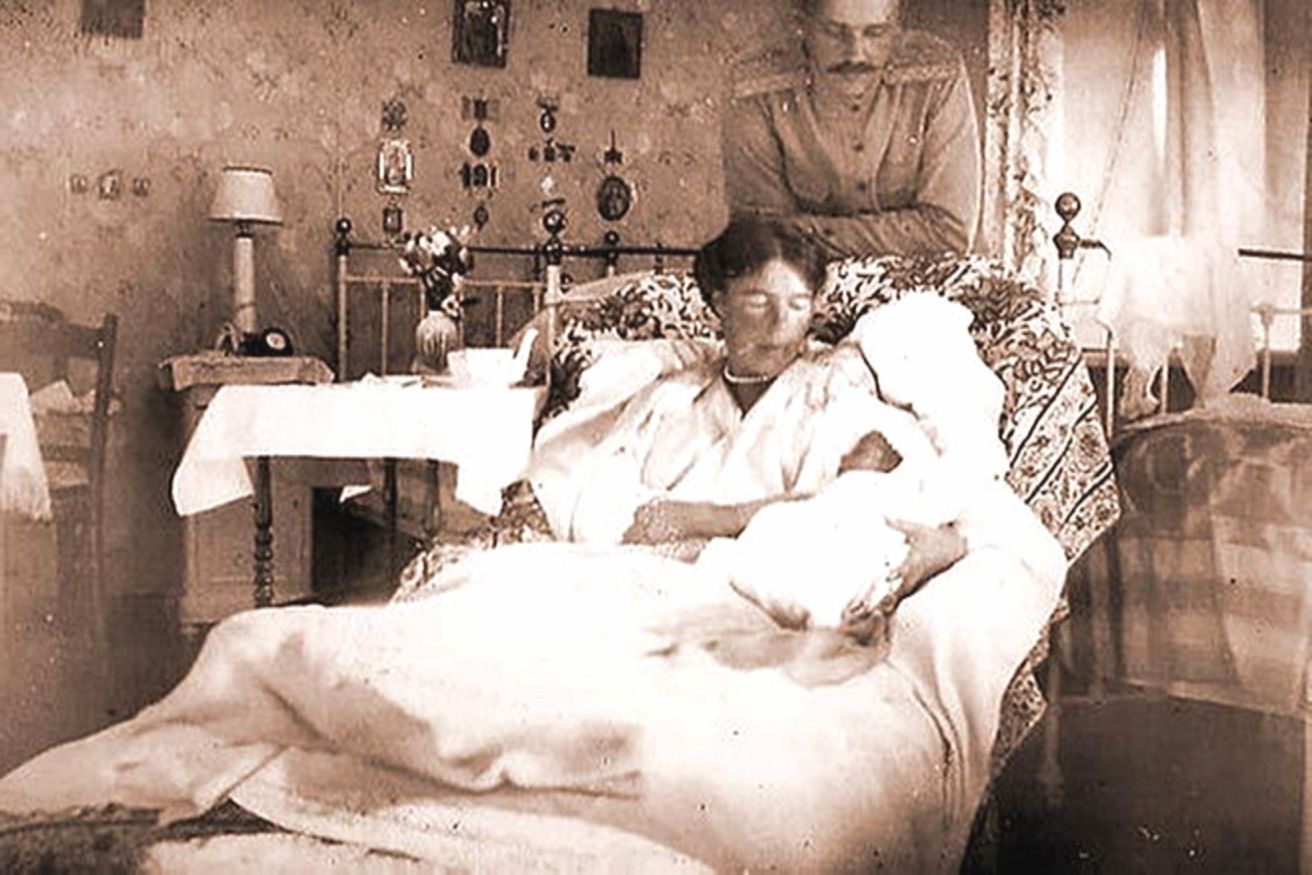

Помню, я посмотрела на него, на свою мятую юбку и поняла, что это все, что у меня осталось». Романовы направились в Ай-Тодор, имение Великого князя Александра Михайловича, расположенное в двух десятках верст от Ялты. Спустя несколько дней туда приехала и Великая княгиня Ксения Александровна со своими детьми. В Ай-Тодоре родится первый сын Ольги и Николая – Тихон.

Императрица Мария Федоровна, так до конца и не смирившаяся с браком дочери, тем менее, внука своего любила, называла его лучом света в это темное время: цитирую-«Как раз в тот вечер, когда я чувствовала себя совсем потерянной, моя милая Ольга родила Baby, маленького сына, который принёс в моё разбитое сердце такую неожиданную радость…

очень рада, что Baby появился как раз в тот момент, когда от горя и отчаяния я ужасно страдала». В апреле 1919 Императрица и большинство оставшихся в живых членов Династии покидают Крым на борту корабля Мальборо. Когда корабль поднимал якорь, мимо него проходил транспорт с войсками.

Очевидно, на «Мальборо» был поднят Императорский штандарт, поскольку солдаты на борту транспорта встали по стойке «смирно» и запели гимн «Боже, Царя храни». Вдовствующая Императрица стояла на палубе британского корабля и махала солдатам рукой до тех пор, пока они не исчезли из вида.

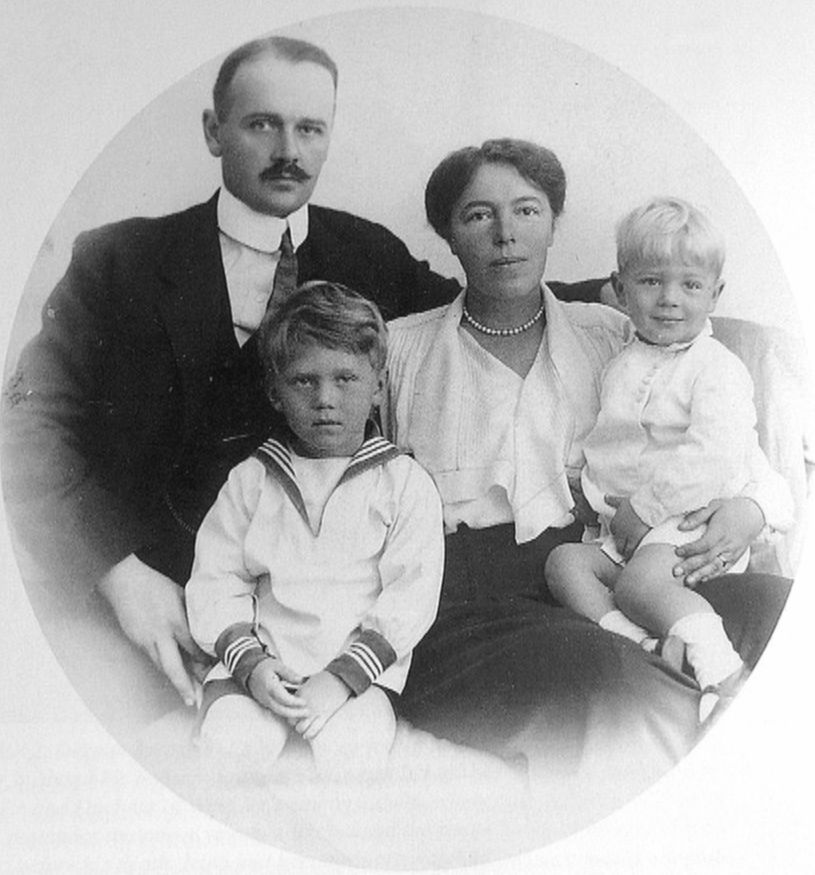

Ольга Александровна со своей семьей осталась в России. Она всё еще надеялась на победу белого движения. Они переехали на Кавказ в станицу Hовоминскую, что в Екатеринодарском крае. Спустя месяца полтора после приезда в станицу Великая княгиня родила второго сына Гурия. Врачей в округе не было, и роды принимала какая-то крестьянская женщина.

Ольга научилась трудиться на огороде, обрабатывать землю, молоть кукурузу, купленную у соседа-станичника. Она пекла хлеб, стирала одежду, какая у них сохранилась, кормила грудью новорожденного сына и ухаживала за старшим сыном Тихоном.

И все же их семья покинет Россию. О чем она расскажет так: «Мне не верилось, что я покидаю родину навсегда. Я была уверена, что еще вернусь. У меня было чувство, что мое бегство было малодушным поступком, хотя я пришла к этому решению ради своих малолетних детей. И все-таки меня постоянно мучил стыд».

В 1920 Великая княгиня с семьёй поселилась в Дании во дворце Амалиенборг вместе с матерью-императрицей Марией Фёдоровной. Ольге пришлось стать для матери подругой, сестрой милосердия, горничной и секретарем.

Обожаемая матерью дочь Ксения с детьми жила в Англии. Возникли трудности: Мария Федоровна всегда относилась к полковнику Куликовскому, как к самозванцу и простолюдину. Когда приходили гости, только Ольгу приглашали на обед или чай в апартаменты ее родительницы, на ее мужа приглашение не распространялось.

Ольга вспоминала: «Муж мой был золотой человек. Он никогда не жаловался ни мне, ни кому-то еще. Hо могло быть гораздо хуже, и мы старались, как могли, воспитать своих сыновей и привыкнуть в большей или меньшей степени к странной жизни изгнанников».

Когда в 1928 императрица Мария Федоровна скончается, произойдет печальная история с ее драгоценностями, вывезенными с большим трудом из России и имевшими громадную ценность. Но за все время скромной жизни в Дании на пенсию в 10000 фунтов от английской королевы императрица не продала ни одной драгоценности.

Обладание ими по-прежнему выделяло ее среди других монархов – ничего подобного ни у кого из них не было! Когда на следующий день после похорон императрицы было вскрыто ее завещание, стало ясно, что все свое имущество (включая и драгоценности!) императрица завещала дочерям. При этом доли как Ксении, так и Ольги определялись одинаковые.

Но ларца с драгоценностями к моменту оглашения завещания в Копенгагене уже не было. Ксения тайно переправила его в Англию, где проживала со своим семейством. Узнав об отсутствии ларца и даже не попытавшись выяснить, кто и когда его похитил, датский король и племянник Марии Федоровны, мечтавший воспользоваться драгоценностями Романовых, обвинил во всем Ольгу Александровну.

Вызвав ее, он опустился до площадной брани и объявил, что «отныне вычеркивает русскую кузину не только из своих родственников, но и знакомых». Муж Ольги Александровны, чтобы прокормить семью, вынужден был устроиться управляющим конюшнями у датского миллионера.

Через пол-года после смерти матери старшая сестра Ольги –Ксения, самовольно распорядится их продажей, считая что Ольга, выйдя замуж за «простолюдина», теперь не имеет «права голоса» в решении вопросов, относящихся к Династии.

Ольга была крайне обижена, отношения между сестрами, никогда не бывшие излишне теплыми, стали вовсе холодными, да к тому же Ксения совсем не честно разделила, вырученные от продажи драгоценностей, деньги. До сих пор неясно, сколько денег получила Ксения от продажи царских драгоценностей, которые оценивались в полмиллиона фунтов стерлингов.

Ольге от этой продажи досталось только 40 тыс фунтов стерлингов. Однозначно, что сильно она не разбогатела. Драгоценности Марии Федоровны оказались в сокровищнице английских королей. Была продана почти за бесценок и вилла Видёре, принадлежащая матери.

Но и тут мстительный датский король Кристиан 10 настоял, чтобы доля Ольги в средствах от продажи Видёре была определена всего лишь в две пятых. Остальная же сумма была переправлена Ксении, еще до того забравшей из дома все наиболее ценное, включая знаменитый лимузин императрицы марки «Бельвиль».

На вырученные деньги супруги Куликовские купят ферму неподалеку от Копенгагена: «Это была скромная крестьянская усадьба, которой было далеко до дворца или замка, но для нас это был семейный очаг. Нас ожидал тяжелый труд, но я была готова ко всему…».То были спокойные годы, — рассказала Великая княгиня. — У меня были муж и сыновья. Hикто не вмешивался в нашу жизнь.

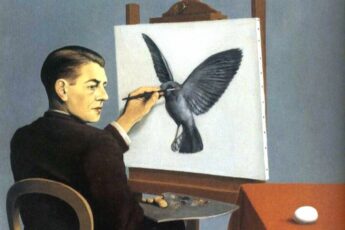

Богатыми мы не были, но на жизнь нам хватало. Все мы много трудились, и какое же это было счастье — жить своей семьей, имея собственную крышу над головой.» Она упорно называла себя женой фермера. Наконец, появилась возможность вновь взять в руки кисти и краски. Картины ее довольно успешно продавались, дополнительную ценность придавал им и автограф Ольги в углу.

А деньги, вырученные от продажи, Ольга Александровна «спускала» на дела благотворительности, поддерживая всех тех, кто обращался к ней за помощью. Но начинается Вторая мировая война. В довершение всего, советская армия подошла чуть ли не к границам Дании.

Советская власть неоднократно требовала от датских властей выдачи Великой княгини, обвиняя ее в том, что она помогала своим землякам укрыться на Западе, а правительство Дании в то время не могло противиться требованиям Кремля. В 1948 супруги решают покинуть Данию, и перебраться в Канаду в статусе «сельскохозяйственных иммигрантов».

Ольге уже 66 лет, и опять в ее жизни все началось с чистого листа. Она не унывала. А в Канаде ей понравилось, она напомнила ей Россию, те же большие пространства, похожая природа… Изначально семья Куликовских- Романовых покупает ферму неподалеку от Торонто.

Появление Великой княгини, естественно, произвело сенсацию среди жителей округи, которые отзывались о полковнике Куликовском и Ольге Александровне, как о «Царе и его Королеве». Ольга Александровна была полна восторга, словно юная девушка. Она писала: «В окрестностях я обнаружила свои любимые весенние цветы — голубые анемоны.

Какое это было счастье — ведь я обожаю их и думала, что никогда больше не увижу эти цветы. Я с такой радостью жду, когда они зацветут, тогда я в еще большей степени почувствую, что в Канаде я, словно у себя дома… У меня на родине леса весной были покрыты ковром таких же голубых цветов…» Супруги Куликовские были фермерами, и Великая княгиня никогда не забывала об этом.

Она трудилась изо всех сил, главным образом, на птичьем дворе. Мало-помалу полковник Куликовский приобрел довольно большое стадо крупного рогатого скота. Соседи никогда не забывали, что Ольга Александровна принадлежала к роду Романовых, была дочерью и сестрой Императоров, но ее простота, умение радоваться жизни, всех успокоили.

Вскоре для всей округи она стала просто «Ольгой», и Великой княгине нравилось, когда ее так называли. Ольга , где бы она ни появлялась, совершенно не обращала внимания на то, как плохо она одета. Журналисты основательно портили ей жизнь.

Они застигали ее в саду, на птичьем дворе, в полях. Делали снимки хрупкой пожилой женщины в поношенной и даже местами залатанной одежде, что не мешало ей сохранить свое достоинство и величественность. И какую бы черную работу она ни делала, она никогда не менялась, оставалась Великой княгиней до самых кончиков ногтей.

Она вспоминала: «Я могла писать на пленэре. Hо мужу было все труднее продолжать работать. Сыновья от нас уехали, а наемных работников было не так-то легко найти. Те же, которых мы нанимали, не всегда нас устраивали» . Отъезд сыновей супруги Куликовские тяжело переживали.

Оба сына отправились в Торонто, захватив с собой целое множество рекомендательных писем к главам фирм, но найти хорошую работу было очень трудно без делового опыта. Должности, которые они со временем получили, хорошего дохода не приносили и их семьи распались. Плохо стало со здоровьем у полковника Куликовского.

Потом случился удар с верной старой служанкой Мимкой, в результате чего она оказалась совершенно парализованной. Эта служанка была рядом с Ольгой Александровной еще в Петербурге. Друзья настоятельно рекомендовали Великой княгине отправить верную Мимку в пансионат для престарелых. Ольга Александровна возмутилась.

По ее словам, Мимка была ее самым старым и самым близким другом во всем мире, а с друзьями не обращаются, как с изношенными перчатками. Так Великая княгиня превратилась в сиделку. Она не позволяла никому из соседок помогать ей — и сама купала, одевала и кормила старую женщину. Умерла Мимка на руках хозяйки, которой с такой любовью и преданностью служила всю свою жизнь.

В 1958 Ольга переживет страшное горе- скончается ее любимый муж. Однажды он уснул и не проснулся. Ему было семьдесят шесть лет. Супруги прожили сорок два года совместной счастливой жизни, вынеся сообща все потрясения и невзгоды.

Великая княгиня вспоминала: «В ту последнюю ночь, я проснулась, как всегда, чтобы выяснить, не нужно ли ему чего-нибудь. Он бодрствовал и улыбнулся мне. Когда я утром проснулась, то увидела, что он мертв. Пожалуй, есть какое-то утешение в том, что смерть избавила его от дальнейших страданий. Моя вера подсказывает мне, что он по-прежнему рядом со мной».

Был интересный разговор Ольги Александровны с Йеном Ворресом , который он записал- цитирую: «Я так часто видел, как вы смеетесь, — заметил я. — Hо вы никогда еще не плакали! — Стоит мне только заплакать, — отозвалась Великая княгиня с неожиданно посерьезневшим лицом, — и я, возможно, никогда не перестану. Поэтому я предпочитаю смеяться».

Со смертью мужа для Ольги Александровны исчез смысл существования. А мир сузился до размеров ее тесной жилой комнаты. Hо она по-прежнему гуляла в саду, если стояла хорошая погода. Рисовала и время от времени выставляла на продажу свои изысканные натюрморты с цветами. Ольга и сама слабеет, почти ничего не ест, но отказывается от помощи врачей.

В больницу её положили, когда у неё не было сил сопротивляться этому. Дни её были сочтены. Помочь ей уже было нельзя. У неё не было желания жить. 24 ноября 1960 года стал последним днем ее жизни, ей было 78 лет. Похоронили Великую княгиню Ольгу Александровну рядом с мужем на Йоркском кладбище в Торонто.

Тому же Йену Воррису Великая княгиня рассказала: «В Гатчинском парке был мостик, перекинутый через водопад. Вода неслась с оглушительным ревом, а мостик казался таким непрочным, что многие боялись ходить по нему. А если же людям все-таки нужно было перебраться на другую сторону, они перебегали по мостику, не задерживаясь ни на секунду.

Так вот, мы с моим братом Михаилом частенько ходили к водопаду и стояли на мостике. Стояли, вероятно, всего несколько минут. Hо минуты эти мне казались долгими часами. Hам было ужасно страшно, и мы дрожали, разглядывая грохочущие, пенящиеся струи воды, мчавшиеся внизу. Hо делали мы это не напрасно. Покидая мостик, мы испытывали волнение и такое чувство, будто мы чего-то достигли.

Хотя и небольшое, но это было действительно достижение. Я хочу, чтобы вы знали про этот мостик, потому что я намерена окончить свои дни с таким же чувством удовлетворения. Хотя я и была не в силах дать много, но я не думаю, чтобы я не старалась, как могла, служить своей милой родине в качестве представительницы семьи Романовых».