В 16 лет юная Варвара столкнулась с угрозой – отчим стал заглядываться на повзрослевшую падчерицу и недвусмысленно домогаться её. Опасаясь за свою честь и жизнь, девушка решилась на отчаянный шаг: тайком бежала из дома.

Варвара Петровна Лутовинова родилась в декабре 1787 года в Орловской губернии. Отец, потомственный дворянин Пётр Иванович Лутовинов, скончался за несколько недель до её рождения.

Мать, Екатерина Ивановна, практически отказалась от воспитания дочери: младенцем Варвара была отдана на попечение тёток и первые восемь лет росла вдали от матери.

Когда же мать вторично вышла замуж и забрала девочку в свой новый дом, началась настоящая пора бедствий. Отчим, помещик Александр Сомов, держал падчерицу впроголодь, унижал и бил её. По воспоминаниям, обстановка была ужасающей: в полузаброшенном сельском доме девочка терпела побои и оскорбления, не зная родительской любви.

В 16 лет, юная Варвара столкнулась с новой угрозой – отчим стал заглядываться на повзрослевшую падчерицу и недвусмысленно домогаться её. Опасаясь за свою честь и жизнь, девушка решилась на отчаянный шаг: тайком бежала из дома.

Единственным её прибежищем оказался двор дальнего родственника – дяди Ивана Ивановича Лутовинова, который владел усадьбой Спасское-Лутовиново в Мценском уезде.

Дядя принял беглянку не слишком радушно, но всё же позволил ей остаться под своей крышей. Иван Иванович слыл человеком черствым, помешанным на деньгах, и племянницу держал под строгим надзором. Он оплатил Варваре образование, однако контролировал каждый её шаг, порой запирал в доме.

В октябре 1813 года разразился скандал: якобы однажды вспыльчивый старик выгнал племянницу за дерзость и пригрозил лишить наследства – но уже в тот же день внезапно скончался, подавившись персиковой косточкой. Так или иначе, 26-летняя Варвара Петровна в одночасье оказалась единственной наследницей огромного состояния Лутовиновых.

То, что ещё утром ей грозила горькая участь обедневшей бесприданницы, к вечеру обернулось неслыханным богатством. В её руки перешли тысячи десятин земли и целое царство крепостных душ. Только в орловских деревнях новой помещицы насчитывалось около пяти тысяч крепостных крестьян. Владения простирались также по соседним губерниям — от Калужской и Тульской до Тамбовской и Курской.

В кладовых Спасского скопились несметные богатства, в том числе серебряная посуда и капиталы свыше 600 тысяч рублей – целое состояние по меркам начала XIX века. В одночасье Варвара превратилась из загнанной сироты в одну из самых знатных и обеспеченных невест.

Получив свободу, Варвара быстро взяла управление огромными владениями в свои руки. Она оказалась энергичной и расчётливой хозяйкой. При ней в имении засевались обширные поля рожью, пшеницей и льном, выручку приносили мельница и маслобойня, работали лесозаготовки и мастерские по изготовлению мебели из ценного орехового дерева. Весь этот небольшой «хозяйственный мир» жил по её указке.

Однако вместе с богатством к ней пришла и дурная слава: современники отмечали трудный характер барыни. Найти жениха Варваре мешали не только её своенравие, но и непривлекательная внешность. От природы она была невысокой, сутуловатой, с заметно тёмным оттенком лица. У неё был длинный широкий нос с крупными порами.

Глаза — большие и тёмные, хотя взгляд частенько был злым и тяжелым. Претендентов на руку богатой, но некрасивой барышни долго не находилось: провинциальные женихи побаивались суровой нравом барыни, которая, вдобавок, увлекалась неженскими занятиями вроде верховой езды, стрельбы из ружья и бильярда.

Личная жизнь Варвары сначала складывалась нелегко. Известен примечательный эпизод: в 1815 году она приглядела себе в женихи молодого гусарского поручика Матвея Муромцева, своего дальнего родственника.

Богатая 27-летняя помещица фактически сама начала ухаживать за красавцем-офицером – приглашала его на балы и иллюминации в Спасском, угощала, устраивала домашние спектакли, всячески пытаясь очаровать юношу. В разгар этих стараний, на именины Муромцева, она и вовсе презентовала ему невероятный подарок – дарственную на целое имение в 500 крепостных душ.

Такой неслыханной щедрости Матвей испугался. Согласно его воспоминаниям, он не принял подарок – демонстративно разорвал документ – и ночью тайком бежал из усадьбы от чересчур настойчивой невесты. Варваре пришлось пережить унизительный отказ.

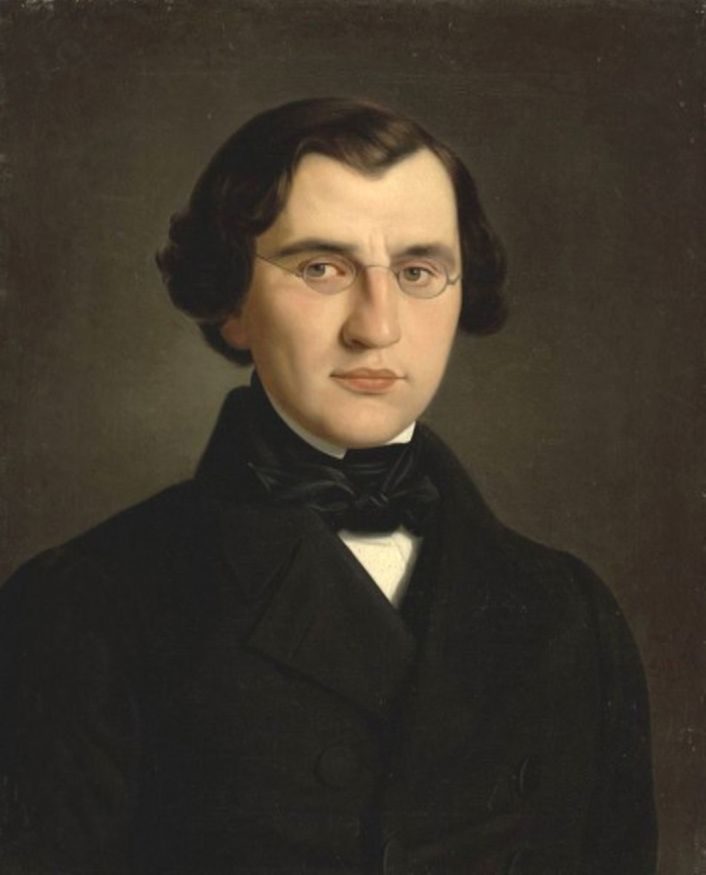

В 1815–1816 годах по соседству с её имением появился ещё один молодой дворянин – 22-летний поручик Сергей Николаевич Тургенев. Он происходил из обедневшего старинного рода и прибыл в те края по казённым делам – закупать лошадей для армии. В отличии от первого претендента, этот офицер запал Варваре в душу всерьёз.

«Замуж вышла по любви, за того, кого выбрала сама – красавца Сергея Тургенева. В те времена это случалось не так уж часто», – отмечали позже современники.

В январе 1816 года в Спасском-Лутовинове состоялось их венчание. Необычный брак привлёк внимание светского общества: нечасто молодой гусар женился на барышне старше себя. Варвара была старше мужа на 6 лет, и всем было очевидно, что богатство невесты сыграло в этом союзе ключевую роль.

Сам Иван Тургенев позднее прямо писал о своём отце: «Мой отец, человек ещё молодой и очень красивый, женился на ней по расчёту: она была старше его десятью годами».

Почему старше на 10 лет, а не на 6? Возможно, возникли неточности с датой рождения Самого Сергея Тургенева.

Варвара Петровна искренне привязалась к мужу. Первые годы их брака были достаточно счастливыми. Молодожёны жили то в Орле, то в родовом имении Спасском. Там в 1816 году родился первенец Николай, а в 1818 году – сын Иван. Чуть позже появился и третий сын, названный Сергеем, но он был болезненным и умер подростком.

Семья Тургеневых даже успела пожить за границей несколько лет и поездить по Европе всей семьёй, как было модно у дворян. Казалось, жизнь Варвары наконец наполнилась личным счастьем.

Однако под внешней благополучной картиной зрели проблемы. Разница в возрасте и происхождении давала о себе знать: Сергей Тургенев, блистательный гусар и любимец женщин, не горел особой любовью к жене.

Он ценил её состояние куда больше, чем саму Варвару, и вскоре начал охладевать к семье. Красавец-муж стал изменять – ходили слухи, что в Москве его роман с некой княжной довёл супругу до бешеной ревности. Варвара страдала от измен мужа и сама превратилась в сварливую и подозрительную жену.

В конце концов, спустя примерно 15 лет брака, супруги искали утешения на стороне. В 1833 году 45-летняя Варвара Петровна тайно родила внебрачного ребёнка – дочь от семейного врача Андрея Берса. Чтобы скрыть позор она выдала младенца Варвару за «воспитанницу» – сироту, взятую на иждивение.

Девочка росла в доме Тургеневых под именем Варвары Андреевны и позже после замужества стала известна как писательница Варвара Житова. Знакомые семьи, конечно, догадывались о происхождении этой воспитанницы.

Любопытно, что отец внебрачной дочери – доктор Берс – имел и законных детей, среди которых была Софья Андреевна, будущая жена Льва Толстого. Так в генеалогии переплелись судьбы писателей. Варвара Петровна души не чаяла в маленькой «воспитаннице», баловала её и наряжала в дорогие платья. Отношения же с мужем к тому времени фактически распались окончательно.

В 1834 году Сергей Тургенев внезапно умер. Варвары Петровны рядом не оказалось – она находилась за границей в окружении всё того же доктора Берса. Показательно, что на похороны супруга в Петербург Варвара не приехала и даже не озаботилась поставить памятник на его могиле.

«Отцу в могиле ничего не надо», – холодно заявила она сыну Ивану, – «даже памятник не делаю, чтобы лишних хлопот и убытков не было».

Вот насколько охладела Варвара к своему супругу к концу жизни – в её душе уже не осталось ни любви, ни уважения к человеку, когда-то спасшему её от одиночества. С этого момента Варвара Петровна окончательно сосредоточилась на своём статусе богатой помещицы и власти над домочадцами.

Со временем её нрав становился всё тяжелее. Получив полную свободу действий, она позволила своим причудам и вспыльчивости разгуляться вовсю. Ещё в относительно молодые годы Варвара проявляла деловую хватку и держала слуг в строгости, но теперь её требовательность перерастала в деспотизм.

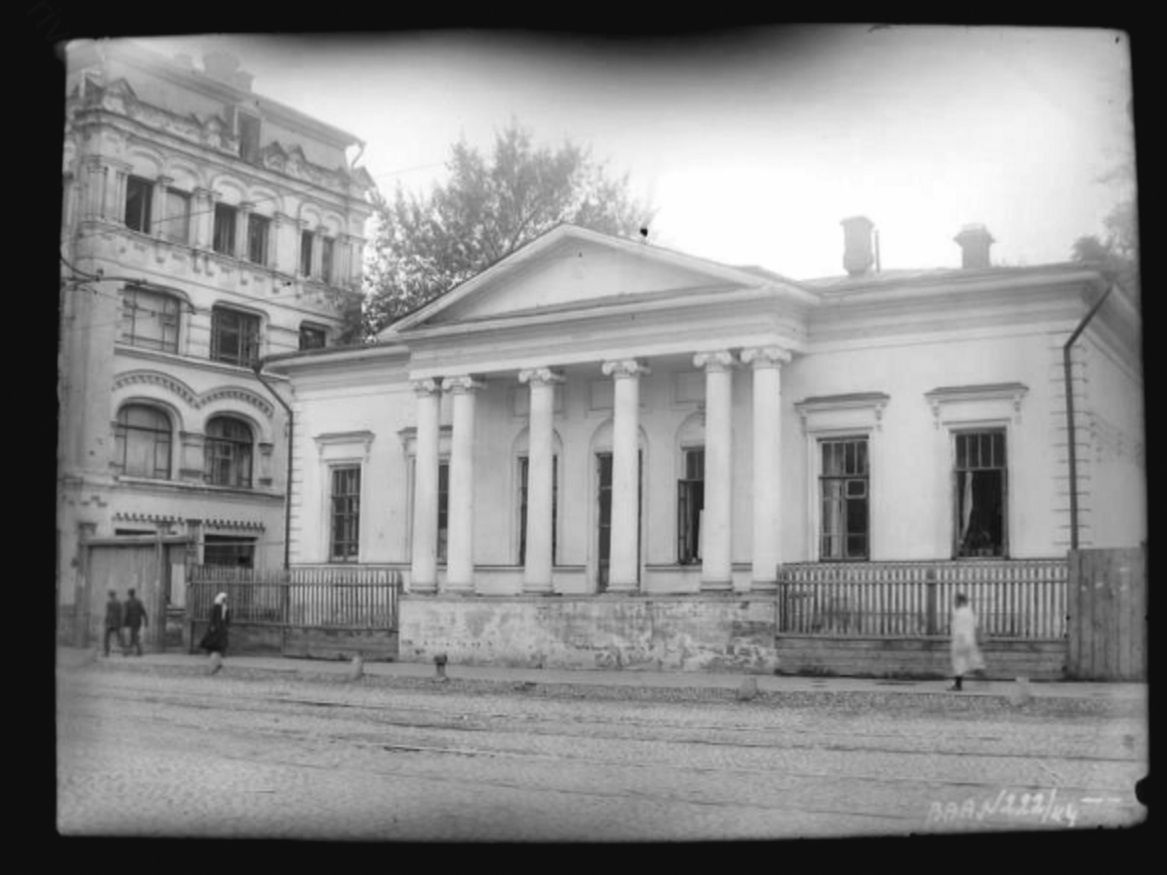

После пожара 1839 года, почти полностью уничтожившего старый господский дом в Спасском, Варвара Петровна на время перебралась в Москву. Там, на Остоженке, она сняла просторный особняк с колоннами – впоследствии этот дом получит прозвище «Дом Муму», ведь именно в нём произошли события, вдохновившие Тургенева на знаменитую повесть.

Однако даже проживая в столице, Варвара не теряла связи с имениями. Она по-прежнему обожала Спасское-Лутовиново и старалась вернуть усадьбе былой блеск. Особой страстью Варвары стали цветы. В оранжереях она выращивала диковинные заморские растения, выписывала семена редких сортов из-за границы, разбивала новые клумбы.

В зимнем саду при усадьбе щебетали птички в клетках, подъезд к парадному крыльцу утопал в благоухающих розах. Не меньше внимания уделяла Варвара и культурным развлечениям: в Спасском действовал крепостной театр, для которого отбирались самые способные из дворовых.

Старания не пропали даром – одна из актрис, крепостная девушка Евдокия Иванова, настолько проявила талант, что позже получила волю и стала профессиональной артисткой.

Варвара Петровна, лишённая возможности блистать в великосветских салонах из-за своей репутации, создала свой маленький мир искусства у себя в имении.

Если во внешних атрибутах её быт походил на жизнь образованной аристократки – с театром, светскими беседами и даже знакомствами с выдающимися людьми, то в отношении к подчиненным людям Варвара Петровна была сурова. «Хочу – казню, хочу – милую», – любила повторять она, подражая, видимо, фразе самому императору.

В своих обширных владениях Тургенева установила порядки, больше похожие на придворный церемониал, только в карикатурном виде. Например, она ввела для слуг специальную форму – мундиры, напоминающие униформу чиновников.

Дворовых она величала именами министров, а сама усадьба воспринималась ею как миниатюрное государство. Над господским домом развевались два флага – с родовыми гербами Тургеневых и Лутовиновых – и если утром барыня была не в духе, приказывала спустить флаги.

Для всех окрестных соседей и гостей это был грозный знак: заметив опущенные знамёна, посетители спешили повернуть обратно, понимая, что сегодня лучше не попадаться хозяйке на глаза.

Каждое утро «чиновники»-дворовые должны были по расписанию являться к ней с докладом о делах, словно министры к царице. Любой проступок прислуги, даже самый мелкий, строго карался – розги и наказания стали обыденностью в усадьбе.

Иван Сергеевич Тургенев впоследствии горько вспоминал о детстве под материнской властью: «Меня наказывали за всякий пустяк – одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог», писал он, признаваясь, что в детские годы «матери я боялся, как огня».

Неудивительно, что о причудах и жестокостях своенравной барыни ходили легенды. От слуг ничего не могло укрыться. Одну из таких историй спустя годы с юмором вспоминали: во время эпидемии холеры Варвара Петровна до паники боялась заразиться.

Начитавшись газет о том, что болезнь распространяется по воздуху через микроскопических «микробов», она потребовала от управителя придумать способ гулять, «видя все окружающие предметы, но не глотая заражённого воздуха».

Задача была абсурдной, но ослушаться боялись. И вот спасский столяр нашёл решение: смастерил для барыни специальные носилки, сверху закрытые стеклянным колпаком.

В этом чудном «аквариуме» Варвара Петровна восседала в удобном кресле, а четверо крепких мужиков носили его по саду и окрестностям усадьбы. Барыня осталась довольна выдумкой – вознаградила умельца золотой монетой и разъезжала в своём скафандре, ощущая себя в безопасности.

Но однажды произошёл курьёз: навстречу процессии попался набожный крестьянин-паломник. Увидев странные носилки, он принял их за киот с чудотворной иконой, торжественно поклонился до земли и даже положил медный грош «на свечку».

Реакция барыни была неадекватной – вместо смеха последовала вспышка бешенства. Посчитав себя осмеянной, Варвара Петровна обрушила гнев не на случайного мужика, а на того самого изобретательного столяра.

Беднягу тут же выпороли и в наказание отправили в дальнюю ссылку на поселение. Так добрая затея обернулась трагичной судьбой для крепостного. Впрочем, бывали моменты, когда та же хозяйка могла проявить и неожиданную щедрость. Всё зависело от настроения.

«По малейшему капризу любой крепостной мог быть либо облагодетельствован ею, либо низведён до ничтожества», – писали о ней, отмечая резкие смены её настроений.

Например, тем же столярам и мастеровым она порой дарила дорогие подарки за хорошую работу, могла и вовсе отпустить на волю слугу, если проникалась расположением. Но никто не мог быть уверен, что завтра любовь барыни не сменится немилостью.

Варвара Петровна столь же деспотично стремилась управлять и судьбами своих детей. Её материнская любовь принимала извращённые формы: она хотела держать сыновей при себе, полностью зависимыми от её воли.

Старший, Николай, однако, пошёл наперекор. Будучи молодым офицером, он женился по любви на девушке далеко не дворянского происхождения – Анне Шварц, бывшей крепостной камеристке своей матери.

Не спросив материнского благословения, Николай навлёк на себя ярость Варвары. Та сочла брак мезальянсом и предательством. Она прокляла сына, на порог его с женой не пускала и прекратила любую поддержку.

Николай вынужден был выйти в отставку, перебивался случайными заработками. Лишь годы спустя мать слегка смилостивилась: позвала опального сына в Москву и даже купила ему небольшой домик по соседству со своим особняком на Пречистенке.

Но и тогда она демонстративно не общалась ни с ним, ни с невесткой, как будто продолжая наказание. Младший сын, Иван, тоже не оправдал её ожиданий. Она мечтала видеть его блестящим чиновником или гвардейским офицером, а он увлёкся писательством и уехал надолго за границу, предпочитая общество французской певицы Полины Виардо дворянским обязанностям.

«Оба ускользнули от её власти», – горестно шутили про этих сыновей, – старший увлёкся «простушкой», а младший «волочился за певичкой».

Иван Сергеевич, живя за границей, постоянно испытывал нужду в деньгах и вынужден был выпрашивать у матери средства даже на самое необходимое. Мать играла на этом: то высылала деньги, то отказывала, укрепляя свою власть.

Показателен случай, когда Варвара Петровна как будто бы великодушно подарила каждому из двух сыновей по имению – а на деле не пожелала оформлять дарственные документы и даже распорядилась тайно распродать весь запас зерна и скота в тех самых имениях, прежде чем их передать.

«Подарки» достались сыновьям разорёнными. Поняв, что мать в любой момент отберёт у них эти владения назад, братья дружно отказались от её подачки. Тогда между матерью и детьми произошёл открытй конфликт. Для неё власть значила больше, чем любовь, и она предпочитала видеть в сыновьях подданных, а не самостоятельных людей.

Тем не менее, при всём деспотизме, в Варваре уживались противоречивые чувства. Она гордилась успехами Ивана, хоть и не разделяла его литературных интересов. Когда в 1837 году Варвара тяжело заболела, Иван навестил мать и проводил у её постели ночи.

По свидетельству той же воспитанницы Житовой, в присутствии любимого сына суровая барыня преображалась: «При нём она была совсем иная… Его редких посещений ждали как блага. При нём мать… даже к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы увидеть выражение удовольствия на лице сына» .

Стоило же Ивану уехать, как мягкость сменялась прежней раздражительностью. Их отношения снова охладели — из-за любви Ивана к замужней оперной диве Виардо, которую Варвара Петровна никак не могла принять.

За два года до смерти Варвара Петровна столкнулась ещё с одним испытанием. В апреле 1842 года её сын Иван сам вступил на скользкий путь любовных похождений: в Москве у него родилась незаконная дочь от крепостной девушки, молодой швеи Авдотьи Ивановой.

Узнав о внебрачной внучке, Варвара Петровна не пришла в негодование – напротив, отнеслась к случившемуся с удивительным цинизмом.

«Я не вижу греха ни с твоей, ни с её стороны. Это простое физическое влечение», — заявила она ошеломлённому сыну.

Казалось, нравственность мало заботила эту женщину. Она дозволила Ивану оставить дочь на её попечении, и девочка по имени Пелагея поселилась в доме бабушки. Однако настоящей заботы Варвара Петровна к внучке не проявила: та росла на положении ещё одной дворовой девочки.

Лишь спустя восемь лет, в 1850 году, когда Иван Сергеевич вернулся домой из заграницы из-за вестей о смертельной болезни матери, он увидел, что Пелагея одета и воспитана не лучше крепостной. Шокированный, Тургенев забрал дочь из усадьбы. После смерти бабушки девочка была увезена во Францию и там воспитывалась в семье Полины Виардо, получив новое имя Полинет.

Осенью 1850 года грозная помещица слегла из-за тяжелой болезни. Иван спешно приехал из Европы, чтобы проститься с матерью. Варвара Петровна Тургенева скончалась 16 ноября 1850 года в своём московском доме на Остоженке. Ей было 62 года.

Похоронили её в Москве, в некрополе Донского монастыря. После кончины выяснилось, что богатства её поубавилось – сказывались траты и отсутствие бережливого хозяина. Тем не менее наследство всё ещё было огромным: имения в пяти губерниях, тысячи крепостных душ, городской особняк и капиталы. Раздел имущества между сыновьями затянулся на несколько лет и завершился только в 1855 году.