Золовки ненавидели ее: купчиха! Они-то, дворянки из древнего рода, не то, что Оля… И девушка уходила плакать в мансарду. Глядя оттуда, из высокого окошка, она каждый раз давала себе клятву, что все выдержит. А иначе нельзя. Иначе можно сломаться и погибнуть. А у нее совсем другие планы на эту жизнь…

Не было такого человека, кто бы не откликнулся на призыв государя. В 1812 году, когда французы пришли в Россию, было объявлено: собираем средства всем миром! Внезапная беда явилась, требовалось слишком многое… Считается, что тогда собрать удалось почти 100 миллионов рублей. Кто-то вносил деньги, кто-то – лошадей или провизию.

Граф Дмитриев-Мамонов за свой счет обмундировал целый полк, а тамбовский губернатор Нилов выделил 500 пудов муки. Канцлер Румянцев закупил на свои деньги тысячу английских ружей, а комиссия духовных училищ Петербурга собрала 750 тысяч рублей.

Богатый московский купец Михаил Петрович Забелин тоже не остался в стороне. Сам из владимирских крестьян, он разбогател за двадцать лет до прихода Наполеона. И его пожертвование оказалось столь значительным, что Забелин получил за свою щедрость…потомственное дворянство!

Был он человеком простым, душевным, но строгим. Умел вести дела, но никогда не забывал и о душе: в церковь ходил каждый день. Пятью детьми занималась жена, Марфа Ивановна, она же управлялась в доме.

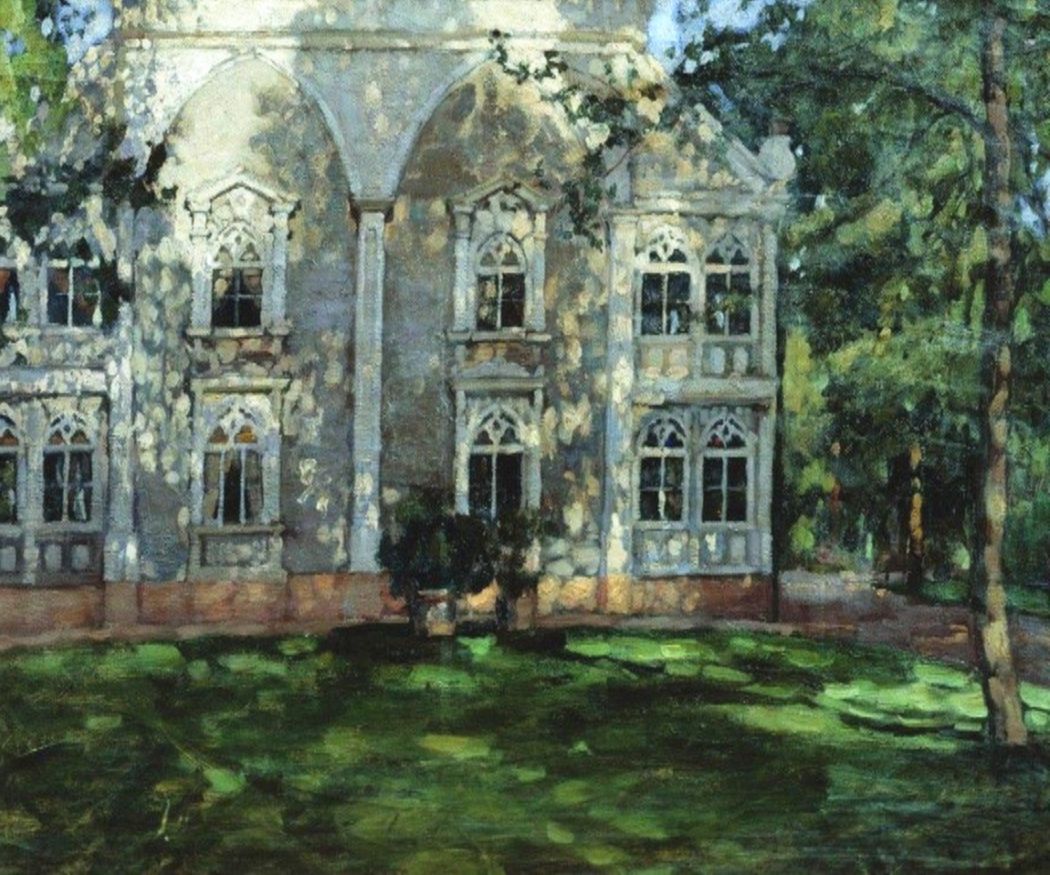

Когда в 1812 году сгорела Москва, именно она предложила мужу купить недорого… усадьбу, лежавшую в руинах. В ту пору многие московские участки земли продавали по бросовой цене – у хозяев не было средств восстанавливать свои особняки. Вот Забелины и приобрели у князя Щербатова усадьбу в Хлебном переулке.

От барского дома остался только остов, и князь махнул на него рукой. А Забелины принялись восстанавливать, и возвели красивое здание с белыми колоннами. Обжились там уже к 1815-му году. Да только соседи-дворяне все равно свысока смотрели на них: выскочки!

…Оленьке, меньшой дочери Михаила Петровича, только исполнилось шестнадцать лет, когда к ней посватались. Предложение делал сам Евграф Салтыков, представитель очень славного рода. Салтыковы были и с государями в родстве, и в прежние времена их имя гремело повсюду…

Да только мало, что осталось от прежних богатств. Евграфу Васильевичу, например, после того, как родители выделили наследство шести дочерям, досталось немногим более 300 душ.

— Батюшка, я сделаю, как скажете, — торопливо сказала Оля.

Она не горела желанием идти замуж за этого человека. Но только-только скончалась матушка и Оля знала, что теперь отца некому отговорить. А раз он решил… Уж больно нравилась Михаилу Петровичу идея породниться с настоящей дворянской семьей. Ну а разница в возрасте – дело обычное. Салтыкову было сорок лет, а значит, человек он уже давно присмиревший. Отгулял свое. Будет хорошим мужем и отцом.

Венчали их на Красную горку, в первую неделю после Пасхи. Оля – в дорогом платье, заказанном у лучшей московской модистки – была бледна и очень взволнованна. К мужу обращалась на «вы» и только по имени-отчеству. Салтыков принимал поздравления сдержанно, говорил со всеми так, словно… стыдился своего выбора?

«Он на деньгах женился», — говорили про Салтыкова.

И были правы. Исключительно из-за Оленькиного приданого решился Евграф Васильевич пойти на такой шаг. За это его особенно ругали сестры, а бедная Оля после замужества сразу почувствовала ненависть золовок.

Все она делала не так. И говорила не как положено, и по-французски почти не знала. И одевалась – на вкус сестер Салтыкова – как настоящая купчиха. Не важно, что Забелин сделался дворянином. Дочка у него все равно не той породы! Шипели ей вслед: «Купчиха» и Оля тихонько плакала.

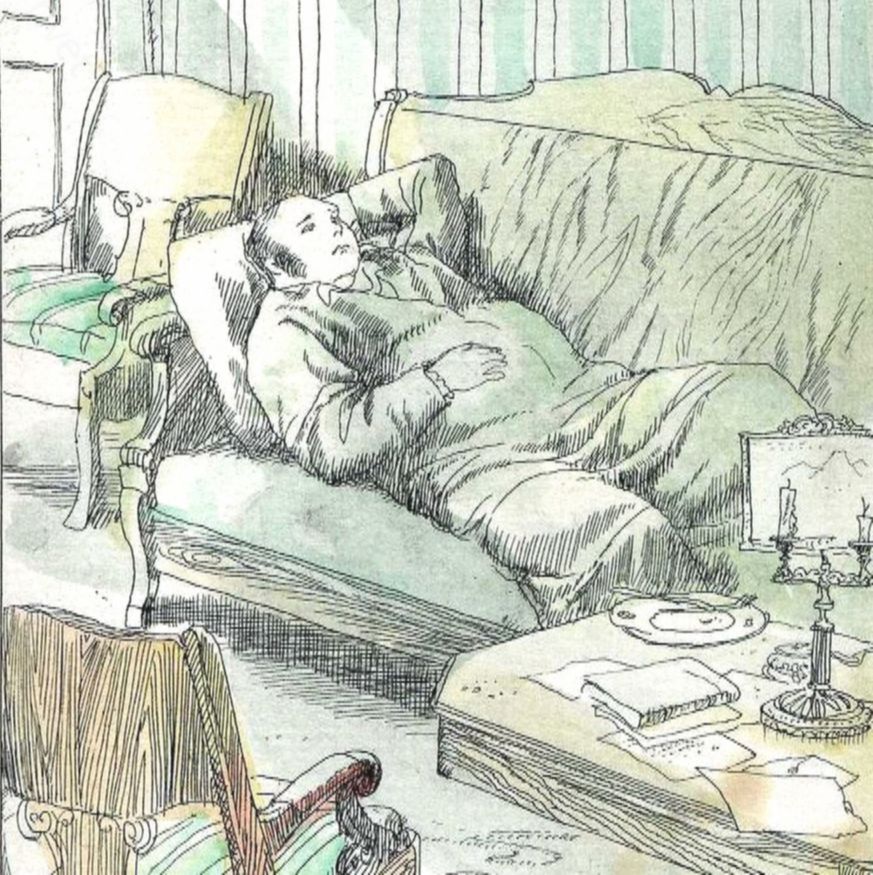

Муж не защищал ее. Он только с виду казался человеком суровым и важным. На самом деле, характер у Евграфа Васильевича был мягким и податливым. В доме он предпочитал лад и спокойствие, поэтому жалобы жены оставлял без внимания. Просил только о том, чтобы успокоилась. Не нужно, дескать, принимать слишком близко к сердцу все, что говорят.

Эта мягкотелость Евграфа Васильевича больно ранила Олю. Сначала она пыталась найти ему оправдание, а потом бросила. Разозлилась. Поняла, что если сама за себя не вступится, то уж больше некому. И когда в следующий раз, во время приезда золовок, услышала про себя очередные неприятные вещи, молча встала и попросила их выйти вон.

Ошеломленные, они хотели что-то возразить, но эта юная хозяйка дома проявила неожиданную твердость.

— Если здесь вы намерены честить меня, — сказала Оля, — то я вас больше на порог не пущу. Коли есть надобность злословить – то уж делайте это у себя!

И тут, к удовольствию Оли, муж не вступился. Не стал защищать и сестер своих. С той поры Оля частенько «показывала зубки» и со временем взяла под контроль все хозяйство.

Евграф Васильевич ничего в этом не понимал. А она, купеческая дочь, вполне! Это ее стараниями было куплено имение в Угличском уезде. Она же взялась за расходные книги и принялась разговаривать с управляющим. Муж почивал на мягком диване, а Оля слушала рассказы о том, каков урожай в их владениях. И что нужно для его приумножения.

В этом она преуспела! За годы своего хозяйствования сумела расширить земельные угодья и сделаться богаче в несколько раз. И чем серьезнее становились результаты трудов Оли, тем резче и деспотичнее становилась она. Вошла во вкус.

— У Салтыковых-то – дом полная чаша, — с завистью говорили вокруг.

Оля научилась не слушать никого, не обращать внимание на злые слова. Крепкая и оборотистая, она была достойной дочерью своего отца. Которого продолжала нежно любить и частенько навещала. Шестого ребенка навала в его честь, Мишей, и обожала его больше остальных. Возила к деду, и он неизменно возвращался домой с гостинцем.

Юная девочка, вошедшая в дом Салтыкова, стала суровой барыней. Лично считала персики в усадебной оранжерее и горе было тому, кто стянул один без спроса. Детей, не оправдавших ее чаяния, называла «постылыми». Позже Миша, который превратился в писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, многое позаимствовал из лексикона матери и ее привычек, когда писал свое произведение «Господа Головлевы».

Оля полюбила свое имение куда больше, чем московский дом. Приезжать туда регулярно стала только, когда пришел черед выдавать замуж дочь. Требовался солидный жених, не какой-нибудь щеголь.

«Выгоды эти состоят: по разумению дочек, чтобы жених нравился и был богат, или хоть, по крайней мере, нравился; по разумению матушек: чтоб только был непротивен да богат; по разумению злых теток, бабок и опекунов: чтоб был хоть и противен, но только богат, да не просил бы приданого». – писал П.Вистенгоф.

Коллежский советник Евграф Васильевич скончался в 1851 году. Оля пережила его на двадцать три года: успела увидеть, как любимый Миша запутался в делах, был выслан, но затем образумился. Женился на дочери вятского вице-губернатора, сам сделался вице-губернатором (сначала в Рязани, а потом в Твери), стал писателем и начал публиковаться.

— Не зря, значит, жизнь прожила, — говорила Ольга Михайловна Салтыкова.

Хотя писательство сына считала – по большей части – тратой времени. Вот чиновник – это другое дело…