«Он любит меня, но его сабля — его настоящая страсть», — писала Мария Жуковскому о своем браке, продлившимся недолго. Да и кто бы мог долго вытерпеть несносного забияку и дуэлянта.

Именем отца моего сегодняшнего героя названы улицы и целый поселок Рузского района Московской области. А сын… сын прославился больше своим удивительно вспыльчивым характером, дуэлями, дружбой с Пушкиным и Лермонтовым, погибшими как раз на дуэлях (к счастью, не с ним). А еще мой герой послужил одним из прототипов героя романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир».

Каким же он был, несносный Дорохов? Руфин Иванович, родившийся в 1801 году в семье прославленного героя Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Дорохова, с юности был человеком, чья жизнь напоминала бурный поток, сметающий все на своем пути.

Отец, чьи партизанские подвиги вошли в легенды, скончался в 1815 году от ран, полученных при освобождении Вереи от французов. Руфину было только тринадцать. В одном из документов тех лет сказано: «На тринадцатом году жизни своей он остался на произвол пылких страстей». Эти-то страсти, да нрав, необузданный и дерзкий, определили его судьбу — полную подвигов, скандалов и трагедий.

Воспитанный в Пажеском корпусе, Руфин в 1819 году был выпущен прапорщиком в учебно-карабинерный полк в Петербурге. Но мирная служба не соответствовала его натуре. Едва начав военную карьеру, юноша убил на дуэли капитана, а вскоре устроил дебош в театре: рассердившись на статского советника, занявшего его ненумерованное место на балконе, Дорохов сел тому на плечи и принялся хлестать по голове.

За «буйство, поединок и ношение партикулярной одежды» в декабре 1820 года его разжаловали в рядовые. На Арсенальной гауптвахте его встретил декабрист Михаил Пущин, который позже вспоминал: «В нем было что-то притягательное, как в грозовой туче, готовой разразиться молниями». Кстати, разжаловали Дорохова не однажды, но он всякий раз беспримерной храбростью снова умудрялся дослужиться до офицерского чина.

В 1827 году Дорохов был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк под командованием генерала Николая Раевского. Здесь, среди сосланных декабристов, он нашел свое истинное призвание — войну. В персидской и последующей турецкой кампаниях он проявил себя как человек, не знающий страха.

В темную ненастную ночь он вместе с Пущиным и декабристом Коновницыным осматривал вражескую крепость Сардарь-Абад, рискуя жизнью. Генерал Паскевич, впечатленный их отвагой, угощал солдат шампанским, словно старых товарищей. Декабрист Гангеблов вспоминал, как при осаде той же крепости Дорохов руководил работами в траншеях, не теряя достоинства даже в самых опасных условиях.

Генералы, помня заслуги его отца, старались продвигать Руфина, но он и сам завоевывал уважение: в бою под Джаван-булахом ворвался в ряды персидской конницы, захватив двух пленных; под Карсом устанавливал орудия на башне Темирпаша; при штурме Ахалцыха одним из первых ворвался в город. Не обходилось и без ранений: под Эриванью он был ранен в грудь и контужен осколком гранаты.

За подвиги Дорохов получил золотую саблю с надписью «За храбрость» и чин поручика. В 1829 году во Владикавказе он встретился с Александром Пушкиным, ехавшим на воды лечить раны. Поэт, очарованный его дерзким обаянием, называл в нем «тьму грации» и находил «много прелести в его товариществе».

Александр Сергеевич вместе с лицейским товарищем Пущиным стал свидетелем множества Отзыв современников о Руфине был таков: остроумный и благовоспитанный, но с нравом, вспыхивающим без причины, словно порох, из одного лишь каприза.

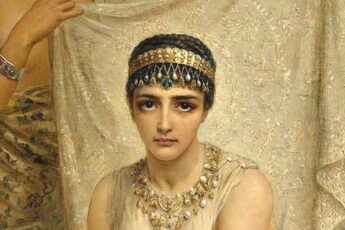

В 1833 году, уволившись по ранению, Руфин Дорохов поселился в Москве, женившись на Марии Александровне Плещеевой, дочери Александра Плещеева, отца декабристов Алексея и Александра Плещеевых и друга поэта Жуковского.

Мария была женщиной утонченной, воспитанной в литературных кругах, но жизнь с Руфином оказалась для нее тяжелым испытанием. Современники отмечали, что в трезвом виде он был добр и великодушен, но во хмелю становился буйным и непредсказуемым.

Мария, по ее собственным словам, страдала от его вспышек гнева, доходивших до жестокости. В письмах к Жуковскому она описывала мужа как человека, чья душа разрывалась между героизмом и саморазрушением. С горькой иронией Мария пересылала Жуковскому песню, написанную мужем «Что грустишь ты, казак», где он тосковал по утраченной сабле «За храбрость» больше, чем по ней.

Что грустишь, ты казак,

Взор на шашку вперил?

Среди ухарских драк

Иль ее иззубрил?

Или верный твой конь

В прошлой сшибке убит?

Иль винтовки огонь

Наверняк не палит?

Или верный твой конь

В прошлой сшибке убит?

Иль винтовки огонь

Наверняк не палит?

Кстати, на музыку Варламова были положены эти слова и песня одно время была довольно популярна.

Брак Руфина и Марии оказался недолговечным. В 1835 году, не выдержав домашнего насилия, Мария бежала из дома с малолетней дочерью и позже добилась развода. Несмотря на разрыв, она сохранила к Руфину сложное чувство — смесь жалости и восхищения его отвагой.

Мария Александровна нашла себя в педагогике: она руководила провинциальными институтами благородных девиц. Мужа она пережила на 15 лет, а в письмах к Жуковскому частенько просила того заступиться за ее неукротимого бывшего, когда тот попадал в новые передряги, продолжая после развода следить за его судьбой, переписываясь с его сослуживцами.

В 1834 году Руфин Иванович ввязался в конфликт с отставным поручиком Папковым, обвиняя того в бесчестии. Суд счел его обвинения клеветой, и Руфин, защищая честь отца, писал Раевскому: «Я скорее умру, чем позволю запятнать имя, завещанное мне».

В 1837 году новая вспышка гнева привела к трагедии: в кабинете князя Вяземского, где Дорохов играл в карты с великосветскими шулерами, он в ярости схватил кинжал и едва не убил отставного ротмистра Сверчкова. Следователь отмечал, что Дорохов, ослепленный доверчивостью к старому другу Вяземскому, не заметил обмана в игре, что и привело к срыву.

За это его арестовали, и в тюрьме он тяжело заболел. Каторга казалась неминуемой, но хлопоты Жуковского смягчили приговор. Дорохова разжаловали в рядовые и отправили в Навагинский пехотный полк

Генерал Раевский, памятуя о его храбрости, прикомандировал его к казакам. «Я запорожец в душе», — писал Дорохов, словно обретя второе дыхание. В 1838 году, во время бури у берегов Туапсе, он бросился спасать матросов, сражаясь с волнами и черкесами. За это его произвели в унтер-офицеры.

Мария Дорохова вновь писала Жуковскому: «Он прислал мне фуражку, пробитую пулями, словно доказательство, что провидение хранит его».

В 1840 году Дорохов возглавил отряд охотников — казаков, кабардинцев и разжалованных солдат. Их партизанские вылазки поражали дерзостью. Но в бою на реке Хулху-лу Руфин Иванович был тяжело ранен в ногу и контужен, передав командование Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В 1841 году они снова встретились в Пятигорске, где их пути пересеклись в последний раз.

Мог ли Дорохов с его горячностью и бескомпромиссностью сыграть роковую роль в дуэли Лермонтова с Мартыновым, подогревая конфликт? Не знаю, та дуэль полна загадок, которые так и не разгаданы. Пятигорские старожилы замечали подозрительную суету Руфина Ивановича в тот день, но доказательств его подстрекательства нет.

Сам Дорохов позже признавался, что поначалу Лермонтов ему не нравился — его холодность казалась надменностью, а трезвость на пиру — насмешкой. Но со временем он оценил поэта, чья натура, как и его собственная, была соткана из противоречий.

В 1843 году Дорохов ушел в отставку, но мирная жизнь ему не далась. В 1849 году вечный забияка вернулся на службу. «Война кончена, а я только начинаю! — писал он с горечью. — Судьба смеется надо мной». В 1851 году, в Пятигорске, он поделился с приятелем по фамилии Дружинин историей гибели Лермонтова, словно предчувствуя собственный конец.

В январе 1852 года в Гойтинском ущелье отряд под командованием генерала Круковского попал в засаду. Дорохов погиб, изрубленный врагами. Его тело выкупили лишь через три недели за 600 рублей.

Жизнь Руфина Ивановича, полная зигзагов, вдохновила Льва Толстого на создание образа Долохова в «Войне и мире». Хотя его Федор Долохов был смесью нескольких прототипов и характеров, но все же черты Руфина Ивановича нашли отражение в литературном герое.