«Пускай пляшет у воды» – такой приговор вынесли талантливой девочке в театральном училище. Ее считали безнадежной, ругали за «лишние эмоции» и прочили судьбу танцовщицы третьего плана. Но в итоге та, кого списали со счетов, стала величайшей драматической актрисой России. История Марии Ермоловой – это торжество таланта, упорства и невероятной работоспособности над предрассудками.

Династия служителей Мельпомены

В театральном мире существуют семьи, чья судьба навеки переплетена с кулисами, рампой и магией сцены. Ермоловы принадлежали именно к такому роду – из поколения в поколение они служили театру с религиозной преданностью. Одни блистали в театральных партиях, другие парили в кордебалете, третьи создавали чарующие мелодии в оркестровой яме.

Театр для них был не просто работой – это был храм, где они находили и свой хлеб насущный, и смысл жизни. Николай Алексеевич Ермолов, отец будущей звезды, воплощал в себе трагедию многих талантливых людей театра. Официально он был суфлером в Малом театре, но когда заболевал кто-то из актеров, Николай Алексеевич выходил на сцену. Он знал наизусть весь репертуар и играл с таким блеском, что зрители забывали о том, что это всего лишь замена.

В эти редкие моменты триумфа он словно оживал, но основной артист возвращался, и талантливому работнику приходилось снова заползать, как улитке, в тесную суфлерскую раковину. Годы, проведенные в душной пыльной будке, подарили ему смертельную чахотку – цену, которую платили многие служители закулисья.

Детство среди декораций

Дом Ермоловых дышал театром. По вечерам, когда семья собиралась за скромным ужином, а маленькая Маша лакомилась любимым «багдадским пирожком» с малиновым вареньем, отец превращался в настоящего сказочника. Он читал пьесы с такой страстью, словно сам находился на сцене, рассказывал о великом Щепкине и великом Садовском, передавая детям священный огонь театрального искусства.

В три годика Мария впервые оказалась в суфлерской будке на коленях у отца, и этот момент стал поворотным в ее судьбе. Девочка жадно впитывала происходящее на сцене – каждый жест, каждую интонацию, каждый взгляд артистов.

«Впечатления, которые я выносила после каждого виденного мною спектакля, заполняли все мои мысли и желания», – вспоминала позже актриса.

Дома Маша устраивала собственные представления: наряжалась в материнские платья, из стульев сооружала сцену и с потрясающей искренностью воспроизводила увиденные сцены. Она бросалась на колени, умоляла невидимых персонажей, плакала и смеялась – в ней уже тогда проявлялся тот героико-трагедийный темперамент, который впоследствии покорит всю Россию.

Балетная неволя

В девять лет мечты Марии о театре столкнулись с суровой реальностью. Родители определили ее в балетный класс Московского театрального училища – не потому, что девочка мечтала танцевать, а по сугубо практическим соображениям. Балетное отделение при Императорских театрах считалось более престижным и стабильным. Кордебалет обещал постоянное жалованье, пусть и скромное, но верное.

Отец, знавший, какими тернистыми тропами идут драматические актрисы, хотел для дочери «надежной» карьеры. Но это решение обернулось настоящей пыткой для юной Марии.

В училище царила железная дисциплина: подъем в шесть утра, изнурительные тренировки, бесконечная зубрежка французской балетной терминологии. Классные дамы – строгие надзирательницы – следили не только за техникой исполнения, но и за моральным обликом воспитанниц.

Мария Силина, бывшая балерина, ставшая наставницей, сразу записала Ермолову в разряд «неперспективных». У девочки было выразительное, одухотворенное лицо, но не то «кукольное» совершенство, которое требовалось в балете. Хуже того – Ермолову постоянно ругали за «излишнюю эмоциональность». Она не могла механически повторять танцевальные па, ее тянуло к драматической выразительности.

По ночам, когда училище погружалось в сон, Маша тайно репетировала драматические монологи. Однажды ее застали за чтением Шиллера вместо положенного балетного экзерсиса – наказание последовало немедленно в виде лишения выходных.

Воскресные встречи с матерью превращались в сплошное мучение. Девочка плакала, жаловалась на придирки наставниц, признавалась, что не знает, как угодить им. Мать, простая женщина, беспомощно слушала горькие слова дочери и, доставая из потертого ридикюля несколько конфет, наивно советовала: «А ты дай ей конфетку, угости ее, может быть, она подобрее станет». Забрать девочку из училища раньше окончания родители не могли – пришлось бы возмещать всю стоимость обучения.

Годы в училище стали для Ермоловой настоящим испытанием характера, но именно там закалилась та несгибаемая воля, без которой не было бы ее будущих триумфов.

Первая неудача как пророчество

В тринадцать лет судьба решила испытать Марию на прочность. Отец, желая помочь дочери, пригласил ее сыграть в своем бенефисе роль бойкой Фаншетты в водевиле «Жених нарасхват». Казалось бы, прекрасная возможность, но дебют обернулся катастрофой.

Водевили требовали легкости, игривости, кокетства – всего того, что было чуждо натуре юной актрисы. В ней уже тогда дремал героико-трагедийный талант, жаждавший высоких страстей и благородных порывов. Девочка вышла на сцену робкой и неловкой, лишенной необходимого для подобных ролей задора.

Отец запретил ей гримироваться, и рядом с накрашенными «невестами» она выглядела болезненно бледной. Не было в ней ни капли той театральной кокетливости, которой требовал жанр. Провал был очевиден для всех.

Сам Самарин, к которому привели девушку на прослушивание, вынес беспощадный вердикт: «Пускай пляшет себе у воды» – то есть на заднем плане, куда ставили самых безнадежных танцовщиц. Казалось, театральная карьера Ермоловой закончилась, не успев начаться.

Но подруги по училищу верили в ее дар:

«Все равно Маша играет лучше всех!»

Эта поддержка и собственная несгибаемая воля помогли пережить унижение и еще сильнее разожгли мечту о сцене.

Счастливый случай

Судьба любит смелых. В 1870 году артистка Малого театра Надежда Медведева готовила к своему бенефису драму Лессинга «Эмилия Галотти». За несколько дней до премьеры заболела исполнительница главной роли – опытная Федотова. Заменить ее было некем из равных по мастерству.

Кто-то из театральных завсегдатаев рискнул предложить шестнадцатилетнюю воспитанницу Ермолову, поскольку та «необыкновенно играет». Медведева, женщина смелая и проницательная, решилась на эксперимент. Она дала Марии роль и попросила прочесть ей первые сцены.

После первой же произнесенной строчки восхищенная Медведева воскликнула: «Вы будете играть Эмилию!» В голосе юной актрисы звучало что-то такое, что мгновенно покорило опытную театральную диву.

Но театральная среда взорвалась возмущением. Труппа не верила в успех, громко негодуя, что роль самой Федотовой отдали безвестной ученице. Закулисные интриги и кривотолки могли бы сломить кого угодно, но Медведева оказалась из тех людей, кто умеет распознать истинный талант.

Ночь триумфа

Репетиции проходили мучительно. Мария то и дело опускала руки, сомневаясь в своих силах. Но каждый вечер, выходя из театра, она видела большую желтую афишу: «В пятницу, 30 января, в пользу артистки госпожи Медведевой будет представлена трагедия Лессинга „Эмилия Галотти». Роль Эмилии Галотти будет играть воспитанница Ермолова».

Эта афиша возвращала ей уверенность. Она давала себе слово пройти через все испытания ради заветной цели.

30 января 1870 года стало днем рождения легенды. Как писала впоследствии Татьяна Щепкина-Куперник: «Безвестная ученица штурмом взяла Москву!» Зрители были потрясены силой и искренностью игры юной актрисы, аплодисменты не смолкали!

В тот вечер она записала в дневнике слова, ставшие историческими:

«30 января 1870 года. День этот вписан в историю моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Я счастлива, нет, — я счастливейший человек в мире. Сбылось то, о чем я пять дней назад не смела и мечтать. Я думала: меня вызовут раз. Меня вызвали двенадцать раз».

Звезда русской сцены

После окончания училища Ермолова была зачислена в труппу Малого театра, но поначалу руководство не сумело разглядеть масштаб ее дарования. Ей поручали роли легкомысленных барышень в комедиях и водевилях – полная противоположность ее истинной природе.

Но молодая актриса не сдавалась. Она ставила перед собой высочайшие цели:

«Я бы желала, чтоб бедный человек уходил из театра с мыслью, что есть другая, хорошая жизнь, или, сочувствуя страданиям актрисы, забывал собственные страдания, свое горе… Вот почему я люблю искусство. Желаю от всей души приносить пользу».

В 1873 году ей досталась роль Катерины в «Грозе» Островского. Ермолова создала образ русской женщины, исполненной внутренней силы и готовой к героическому самопожертвованию. Затем была отважная Лауренсия в «Овечьем источнике» Лопе де Вега.

Но истинным апофеозом ее таланта стала роль Иоанны д’Арк в «Орлеанской деве» Шиллера. Образ французской героини, которую Ермолова считала «самым светлым и чистым в мировой истории», идеально подходил ей и как актрисе, и как человеку.

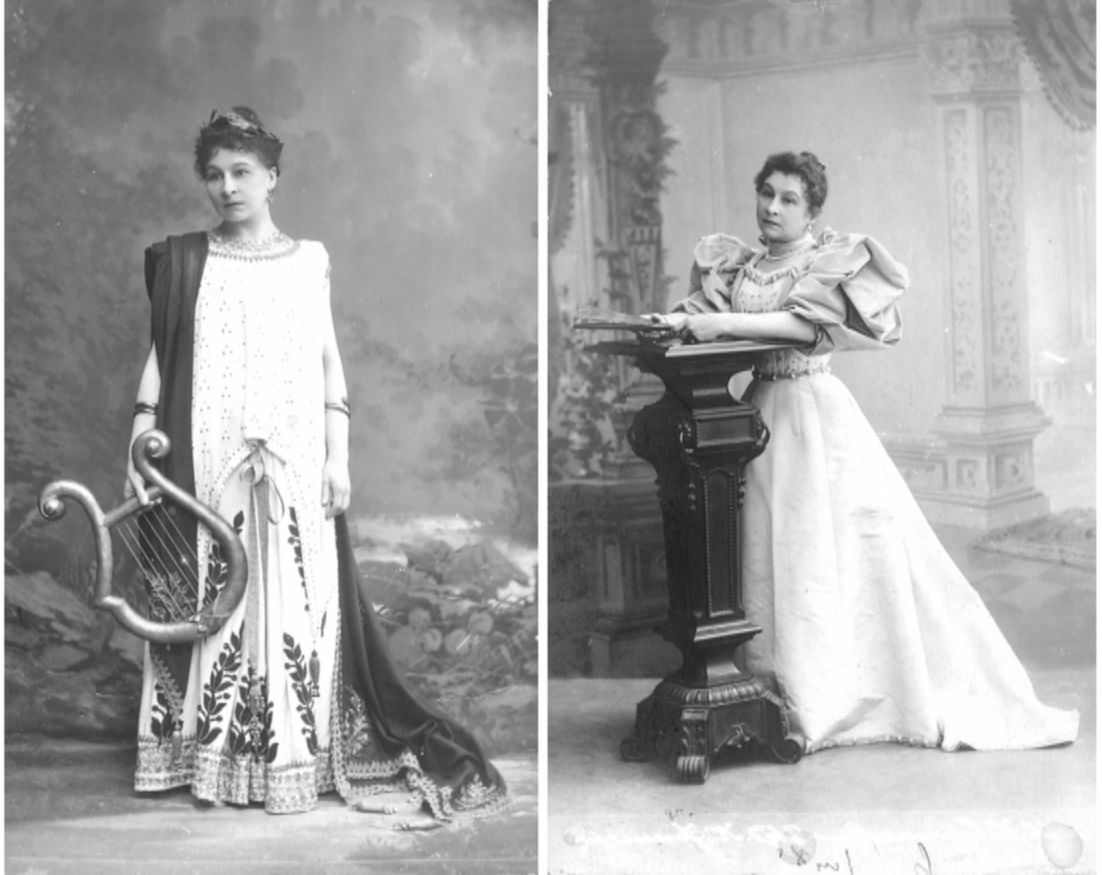

Сергей Дурылин назвал Ермолову «героической симфонией русского театра». За полвека сценической жизни она создала фантастическую галерею женских образов — от древнегреческой поэтессы Сафо до Настасьи Филипповны Достоевского, от королевы Марии Стюарт до крепостной крестьянки Лизаветы.

В каждом образе она раскрывала лучшие стороны женской души, даря зрителям веру в человеческое достоинство и красоту. Ее страсть, настойчивость, приверженность своему дару победили человеческую близорукость и злобные предрассудки – и за это мы помним ее и сейчас.