Пятнадцать женщин ждали своей очереди в палате и в коридоре. Нередко бывало и больше. С 16 ноября 1920 года в новой Советской России женщинам дали возможность самим принимать решение, как поступать с будущим ребенком. Таким образом, молодое государство стало первым в мире, где законодательно закрепили подобное явление.

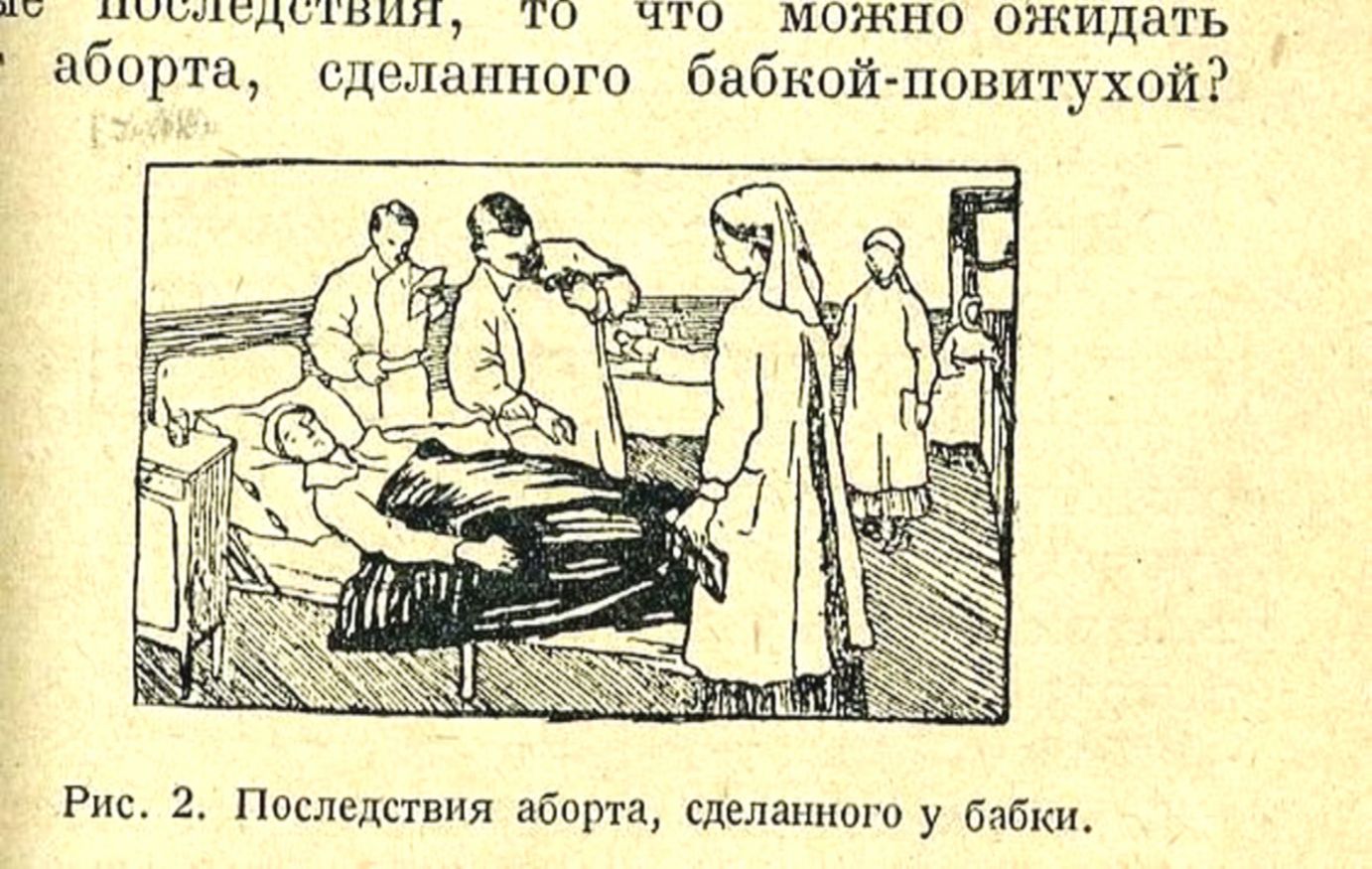

Тяжелое послереволюционное время многие считали не слишком подходящим, чтобы заводить семьи. Голод, потеря имущества, не слишком качественная медицинская помощь… Вот поэтому женщины и шли «к знахаркам».

Из книги Шолохова «Тихий Дон» мы хорошо знаем, к чему это приводило: Наталья, жена Григория Мелехова, погибла. К этому привели неумелые действия, а еще раньше – неудачная семейная жизнь молодой женщины.

Вот поэтому в нарождающемся Советском государстве и постановили – пусть все проходит под наблюдением. Официально и разрешенно. Чтобы не случилось, как с Натальей…

Для русской женщины такое явление было в новинку – со времен царя Алексея Михайловича, с семнадцатого века, это явление приравнивали к умерщвлению живого дитя.

И наказанием служила смертная казнь! Петр I решил поступать с женщинами не так люто, хотя успел отправить на эшафот собственную возлюбленную, Марию Гамильтон. Правда, Марию обвиняли не только в избавлении от плода, но еще и в краже и даже в государственной измене…

С 1845 года ввели другие меры – каторжные работы для винновых. Наказывали и женщину, и врача, причем медик получал до 10 лет, и до шести – несостоявшаяся мать.

Но после революции эти взгляды было решено пересмотреть. Женщины получали равные с мужчинами права – на работу, образование, создание семьи и расторжение брака. «Долой кухонное рабство!» — провозглашали революционерки. И среди прочего советская женщина приобретала возможность распоряжаться своим телом.

Если в прежние годы религиозные представления не позволяли даже допускать подобную мысль, то с 1917 года религия перестала играть такую важную роль в жизни человека. На первый план вышли другие вопросы: как выжить в трудных условиях?

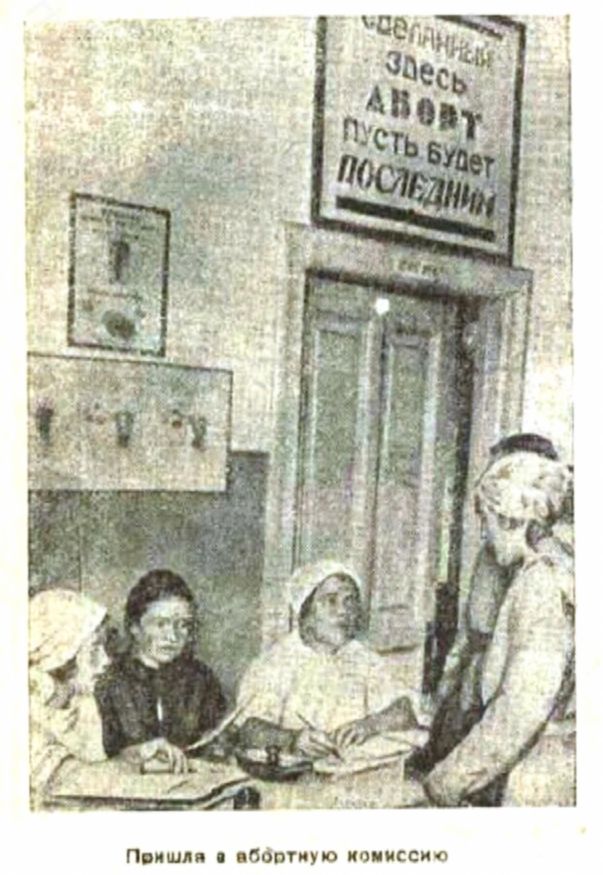

Официальная статистика была в те годы достаточно скромной – 6 случаев на 1 тысячу. Но после четырех лет свободы в этом вопросе, решили внести уточнения: избавиться от плода можно только в случае, если жизни женщины что-то угрожало. Или беременность наступила в результате насилия… Специальная комиссия должна была рассматривать каждый вопрос в индивидуальном порядке. Без нее – никак.

Чуть позже ограничения решили снять, но при этом сделали оговорку: если ребенок первый – нельзя вмешиваться. В 1930-е еще и ввели плату за прерывание. А потом сели считать: столько-то миллионов человек погибли в Первую мировую, потом столько-то уехали, еще часть населения погибла во время революции и Гражданской, от голода и холода… Не удавалось восполнять население!

«Нам нужны люди, — писал большевик Аарон Сольц, — это недопустимо в нашем государстве строящегося социализма».

Почти двадцать лет – с 1936 по 1955 – женщинам запрещали делать аборты. Но это не значит, что их не было! В предвоенные три года зафиксировали почти миллион подобных случаев, и всегда – тайком, полупрофессионально, с риском для здоровья.

Если в 1936 году умерли 910 женщин, то два года спустя – две тысячи. Ведь им «пытались помочь» зачастую люди, к профессии врача не имеющие никакого отношения!

Разъяснительные беседы не помогали. Увеличение материальной помощи рожающим – тоже. Убедить женщину в 1930-е, что у нее должно быть 6-8 детей, как у ее бабушки, уже не представлялось возможным. Да, бывали и большие семьи (особенно в деревнях).

Но городская жительница примеряла на себя уже другой образ жизни. Надо сказать, что в семье моей бабушки было пятеро детей (выжили четверо), у дедушки – шесть. У другой бабушки было двенадцать братьев и сестер…

Стало очевидным, что запретительные меры не работают. Свою немалую роль сыграла министр здравоохранения Мария Ковригина, к которой регулярно поступали письма от женщин:

«Я не могу по ребенку в год, — писала ей женщина из маленького уральского села, — мне работать надо!»

Ковригина убеждала правительство – такие меры демографии не помогают. Отпустите ситуацию…

В 1955-м запрет был снят, и в середине 1960-х прерывания достигли рекордных 7 миллионов в год по всему СССР. Врачи хватались за головы, но в послевоенный период по-другому просто не получалось.

Опять были те же самые проблемы – неустроенность, а еще было «выкошено» целое поколение мужчин, с которыми можно было бы создать семьи. А мать-одиночка долгое время получала в спину насмешки, как и дети прозвище «безотцовщина». В такой ситуации кто-то предпочитал не иметь детей вовсе…

Проблема заключалась в том, что на протяжении некоторого времени (хотя мои читательницы наверняка меня поправят, внеся свои комментарии про 1980-е годы) процедура проводилась без анестезии. Практически, боль по расписанию.

А с учетом того, что других эффективных методов предохранения не имелось (включая знаменитое Изделие #2, которое еще не везде можно было купить, да и о его качествах ходили не самые хорошие отзывы), практически каждая женщина советского времени хотя бы раз в жизни сталкивалась с этой процедурой. И вспоминала ее с содроганием.

Ситуация не была одинаковой и однозначной. Где-то можно было заплатить и получить обезболивание (однако это стоило 20-30, а то и 50 рублей), а где-то такой возможности не существовало вовсе. Женщины и страшились этого явления, и деваться было особенно некуда…

Но цифра взлетела, а потом стала снижаться… Постепенно налаживалась жизнь, появлялась уверенность в завтрашнем дне. Как в фильме «Москва слезам не верит», можно было строить планы – сейчас купим мебель, потом телевизор, потом холодильник… Была убежденность, что без работы – при наличии образования – не пропадешь.

Работала система распределений, у человека был гарантированный отпуск, он знал, где можно приобрести путевку, а как устроить ребенка в сад. Потихоньку решался квартирный вопрос. Бараки сменялись «хрущевками» и «брежневками».

Неудивительно, что уже с середины 1960-х число прерываний пошло на убыль, а рождаемость начала выправляться. А в 80-е, как мы знаем, и вовсе произошел заметный всплеск рождений.

Но боль по расписанию никуда не делась. И затем снова многократно выросла в 90-е.

Впрочем, за ямой всегда бывает рост. Закон жизни.