«Как мне выбраться из этого стоячего болота?»: думала Лиза Цевловская, крепко заворачиваясь в одеяло, пропахшее сыростью. Холод пробирался под самую кожу, заставляя все тело дрожать, а зубы непроизвольно сжиматься.

Девочка чувствовала тошнотворную слабость от недоедания и мечтала скорее провалиться в сон, чтобы хотя бы ненадолго забыться. Но уснуть в холоде и на голодный желудок было сложно. В комнате стоял скрип кроватей, так как другие воспитанницы точно так же ворочались, ожидая, когда, наконец-то, смогут оказаться во власти спасительного сна.

Елизавета появилась на свет в Смоленской губернии в 1844 году. Ее отцом был небогатый дворянин Николай Григорьевич Цевловский, а матерью Александра Степановна, урожденная Гонецкая.

Семейство было многодетным. Александра Степановна рожала девятнадцать раз! Могла бы и больше, но 1848 год стал для Цевловских роковым. По Смоленской губернии начала распространяться холера. Николай Григорьевич и семеро его детей пали жертвами болезни. Александра Степановна осталась без кормильца и была вынуждена продать большой дом, чтобы перебраться с оставшимися детьми в деревню.

Но несчастья преследовали семью. Нина, семилетняя дочь Цевловских, сушила мокрое белье у открытой печки, и на ней вспыхнуло платье… Ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Все произошло на глазах у маленькой Лизы, которая упала в обморок, а когда очнулась, то лекарь констатировал, что у нее холера. Мать, находящаяся в стрессе, горестно произнесла:

Девятый покойник! девятый покойник! Что же… Пусть умирает! И оставшихся нечем кормить!

Лизе повезло. Она выжила. Но слова матери долго преследовали ее, наполняя душу обидой.

Жизнь в деревне постепенно сгладила горести Александры Степановны. Время шло. У нее подрастала старшая дочь Нюта и она решила ее выдать замуж за помещичьего сына — тридцатипятилетнего Феофана Павловича Савельева.

Жених был весьма сомнительный тип, и все в деревне к нему относились настороженно, но Александру Степановну это не смущало. Она закрывала глаза на его истеричный характер, странные выходки и постоянно бегающий взгляд. Ей казалось, что главное — это пристроить одну из дочерей, ну а остальное мало волновало Цевловскую. Даже слезы дочери, не желающей вступать в брак с неприятным человеком, не трогали мать.

Вскоре после свадьбы Феофан Павлович показал свой характер во всей красе. Оказалось, что он скрытый психопат с садистскими наклонностями. Нюта постоянно ходила с синяками и заплаканными глазами. Александра Степановна раскаялась в своем поступке, но было поздно. Развестись деревенской паре в то время было немыслимо. Было решено, что Нюта будет жить в материнском доме, а Феофан Павлович будет к ней приходить.

А тем временем подрастающая Лиза стала привлекать внимание Савельева. Он находил любую возможность, чтобы остаться с девочкой наедине и побить ее. Спустя годы Лиза вспоминала:

Несколько позже я не отдавалась в его руки без борьбы. Я поняла, что

когда он спрашивает меня о том, что делала Нюта в его отсутствие и кто приходил к нам в это время, ему было все равно, что бы я ему ни ответила, — дело кончалось одним и тем же: он осыпал меня ударами, привязывал к столу и сек… ремнем, который он теперь уже всегда носил в своем кармане.

Сестры скрывали происходящее от матери, покрывая своего мучителя. Лиза наивно размышляла:

Если я умру от руки Савельева, буду ли я причислена к лику святых?

Возможно, все действительно бы завершилось трагедией, но к счастью сестер, Феофан Павлович заболел и отправился в мир иной.

А судьба готовила Лизе новый и мучительный поворот. Ее влиятельный дядюшка, генерал Гонецкий, договорился, что девочку примут на воспитание в Смольный институт.

Лиза оказалась в Смольном институте, не в годы его расцвета и величия (при Екатерине Великой), а при правлении императора Николая I, сказавшего новой начальнице института, Марии Павловне Леонтьевой:

Пожалуйста, ничего не изменяйте, пусть все остается, как было при моей матери, никто не сделает ничего лучше нее.

Тут нужно добавить, что Екатерина II, открывала Смольный, под влиянием либеральных идей. Она надеялась, что женщин, наконец-то, будут признавать более менее равными мужчине. После смерти Екатерины Великой, ее детище перешло к невестке (императрице Марии Федоровне), считавшей, что свекровь была неправа и женщин нужно воспитывать «супругами для счастия мужей, матерьми для образования детей и мудрыми расположительницами домашнего хозяйства».

Вектор образования в Смольном резко сместился. Теперь барышень не обучали искусству или наукам, а развивали их «салонные навыки», чтобы они быстрее смогли составить себе блестящую партию.

Мария Павловна Леонтьева рьяно взялась за то, чтобы все в институте сохранялось, как при Марии Федоровне. Самыми главными достижениями воспитанниц Смольного она считала: смирение, дисциплину и точное выполнение этикета. Как обучались девочки, ее особо не волновало.

На момент зачисления Лизы в институт, он состоял из двух учебных заведений: Николаевской половины (Общество благородных девиц) и Александровской половины (Александровское училище).

Из воспоминаний Елизаветы:

На Николаевскую половину принимали дочерей лиц, имеющих чин не ниже

полковника или статского советника, и потомственных дворян; на

Александровскую половину — дочерей лиц с чином штабс-капитана или

титулярного советника до полковника или коллежского советника, а также

детей протоиереев, священников, евангелических пасторов и дочерей

дворян, внесенных в третью часть дворянской книги

Цевловская попала на Александровскую половину.

С первых часов пребывания в институте стало ясно, что девочку теперь ждет тяжелая жизнь в казарменных условиях. Мария Павловна оказала холодный прием новоприбывшим ученицам, а классные дамы поражали своей суровостью. Но основные испытания ждали впереди.

В институте было очень холодно! Согреться было просто негде. Девочек укладывали спать в ледяные спальни, выдав лишь по две простыни и одному байковому одеялу, что было явно недостаточно для петербургской зимы и сурового влажного климата.

Следующим ударом для Лизы стало питание. Она не ожидала, что оно окажется настолько скудным для растущего организма.

В завтрак нам давали маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть-чуть смазанный маслом и посыпанный зеленым сыром, — этот крошечный

бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак, — вспоминала Лиза. — Эта пища… дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому что порции были до невероятности миниатюрны.

Малолетние воспитанницы часто простужались, из-за недоедания организм был ослабленный. Среди них было много болезненных и истощенных девочек.

Обучение было тоскливым. Мало кого волновали успехи воспитанниц. Елизавета вспоминала:

Ко многому нас принуждали, многое нам тщательно внушали, но ни исторические, ни географические, ни главным образом, математические познания в это число «многого» не входили.

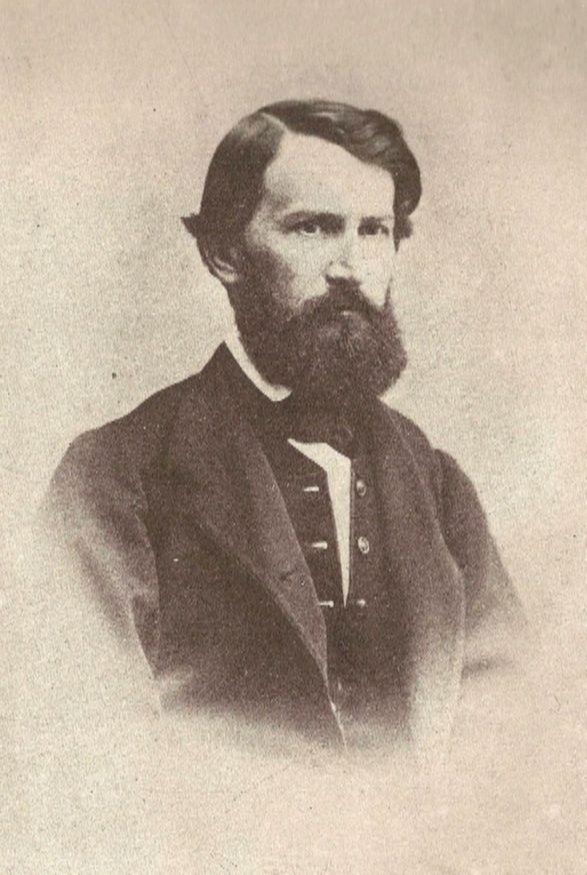

В 1855 году скончался император Николай Павлович. В стране начались перемены, но до Смольного они дошли лишь спустя несколько лет. В 1859 году инспектором классов в Смольном стал величайший русский педагог-реформатор — Константин Дмитриевич Ушинский. Он провел проверку знаний среди девочек и пришел в ужас. Сразу начались положительные изменения.

Одна из смольнянок (Л.Ф. Гиркас) писала:

Словно в душном и темном помещении вдруг отворили наглухо запертые двери и впустили туда широкую струю света и воздуха. Заключенные зашевелились и заговорили не по правилам, а как кому вздумается, и радовались своей свободе… Способные и деятельные ученицы с радостью принялись читать и работать, а слабые и ленивые, продолжая схватывать кое-какие слова и фразы из каждого урока, старались по возможности укрыться от глаз инспектора, чтобы неумение их справиться с делом не было видно.

Елизавета Цевловская относилась к способным ученицам и период обучения с Ушинским раскрыл все ее дарования.

В институте появились новые учителя. Один из них, Василий Иванович Водовозов, стал любовью Елизаветы Цевловской. В 1862 году она блестяще закончила институт и сразу после выпуска обвенчалась со своим учителем. Он был ее старше почти на двадцать лет, но она, окрыленная первыми романтическими чувствами, ощущала восторг и преклонение перед ним.

К сожалению, вскоре после выпуска Елизаветы, Ушинский тоже покинул Смольный. Мария Павловна приложила все усилия, чтобы выжить реформатора из стен учебного заведения. На Константина Дмитриевича был написан донос, повлекший за собой его уход из института. Сразу после увольнения, разные нововведения Ушинского были отменены. Леонтьева руководила Смольным вплоть до своей кончины в 1874 году.

А теперь вернемся к Елизавете. Ее союз с Водовозовым стал идеальным. Они оба были увлечены одним делом — педагогикой. Первые месяцы совместной жизни пара провела в Европе, изучая системы школьного обучения в разных странах. После поездки они обосновались в Петербурге. В их доме собирался весь литературный свет. Под этим влиянием Елизавета начала свою писательскую деятельность. Она оставила бесценные воспоминания о своей жизни и годах обучения в Смольном институте.

В браке у супругов родились два сына: Василий (1864—1933) и Николай (1870—1896).

В 1886 году Водовозов скончался. Спустя два года Елизавета Николаевна вышла замуж за его друга и ученика — историка Василия Ивановича Семевского. Она пережила и его. Он ушел из жизни в 1916 году, а ее не стало в 1923 году. На момент ухода из жизни ей было семьдесят восемь лет.

История Водовозовой пример того, как несмотря на мрачное детство, полное горестей и лишений, можно не сломаться, а закалить характер, и построить такую жизнь, какую сам себе желаешь. В то время это было сложно сделать, но Елизавета Николаевна смогла.