-Раздели уже? — осведомился Петр, заходя в мертвецкую. Вид белого тела мертвой царицы совсем не поразил государя, ибо тот не был брезглив. Лекарь-немец засуетился:

-Государь, все готово, только щипчики особые надобны.

Петр Алексеевич нетерпеливо нахмурился. Оно и понятно: тридцать три года царь ждал, чтобы, наконец, выяснить, девица ли царица, жена его покойного брата.

Лекарь поднял голову, лицо его было покрыто потом от волнения.

-Ну? — сурово насупился государь. — Девица?

В 1664 году у стольника Матвея Васильевича Апраксина и его супруги Домны Богдановны, урожденной Ловчиковой, родился четвертый ребенок. После дочери Марии и двух сыновей, Петра и Федора, на свет появилась еще одна девочка. Младенца нарекли Марфой — в честь бабушки по отцу.

6 ноября 1668 года четырехлетняя Марфа лишилась батюшки: стольник Матвей Апраксин, возвращавшийся из Астрахани в Москву, был зарублен в степи разбойниками. Вместе с ним погибло сорок человек из числа его дворовых людей.

Несмотря на раннюю утрату отца, детство Марфушеньки (как ласково называла ее мать) сложилось вполне благополучно. Семья Апраксиных, хоть и не принадлежала к числу знатных и богатых, имела доступ в царские палаты благодаря свояку — Ивану Максимовичу Языкову, окольничему государя Федора Алексеевича. С августа 1680 года Языков стал ближайшим советником восемнадцатилетнего царя и, по сути, его единственным настоящим другом.

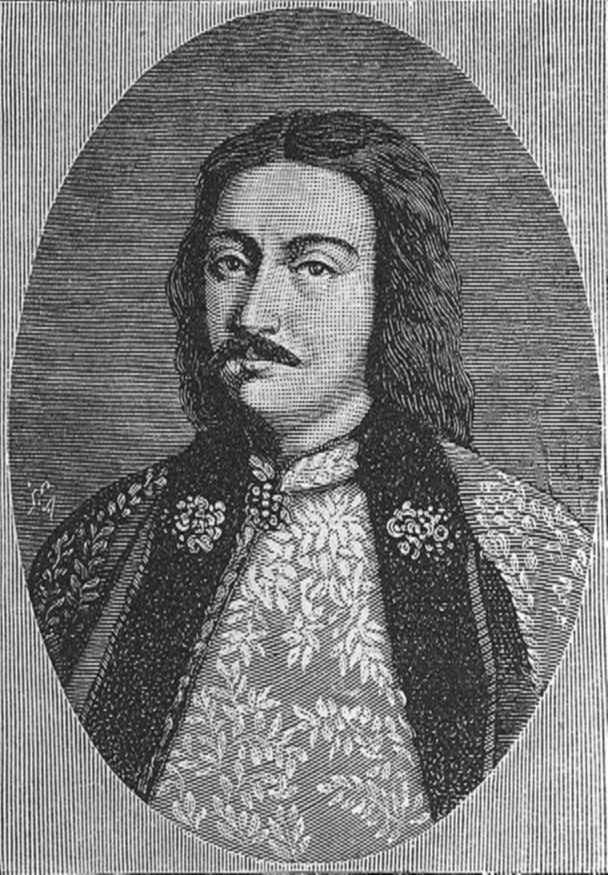

Федор Алексеевич, обладавший крайне слабым здоровьем и страдавший от цинги, из-за которой у него постоянно опухали ноги, нуждался в постоянном уходе и дружеской поддержке.

Иван Языков взял на себя заботы о государе и, в отличие от многочисленных Милославских — родни покойной матери царя, ничего не требовал взамен.

В конце июля 1681 года девятнадцатилетний Федор пережил тяжелейшую утрату: при родах скончалась его восемнадцатилетняя супруга, красавица-царица Агафья Семеновна Грушецкая. Спустя десять дней умер и новорожденный царевич, которого успели наречь Ильей — редким именем для дома Романовых.

Федор тяжело переживал смерть жены и наследника, и его хрупкое здоровье резко пошатнулось. Милославские во главе с царевной Софьей вынашивали собственные планы: новая женитьба болезненного государя, который в любой момент мог умереть, была для них крайне нежелательна.

Совсем иначе мыслил Иван Языков. Стремясь упрочить свое влияние при дворе, Иван Максимович задумал породниться с царем, предложив ему в супруги свою свойственницу — семнадцатилетнюю красавицу Марфу Апраксину.

Осенью 1681 года Языков стал организовывать для государя «гуляния», во время которых царская карета неизменно проезжала мимо терема Апраксиных. А в тереме том, скромно потупив взор, находилась нарядная Марфа. Молва гласит, что боярышня была столь прекрасна, что у ее дома собирались толпы горожан.

Федор Алексеевич заметил девушку и воспылал к ней чувством. Уже в декабре 1681 года Марфа Апраксина была официально провозглашена царской невестой.

15 февраля 1682 года в Распятской церкви Московского Кремля состоялась церемония бракосочетания, которую совершил митрополит Илларион, ранее возведенный в сан по воле царя Федора.

Достигнув цели, Иван Языков стал активно использовать свой новый статус родственника царицы. В частности, он убедил Марфу воздействовать на государя с целью возвращения из ссылки своего ближайшего соратника — боярина Артамона Матвеева.

Языков вынашивал и иные замыслы, однако им не суждено было осуществиться. 27 апреля 1682 года Государь и Великий Князь всея Руси Федор Алексеевич скончался на двадцатом году жизни.

Прожив в браке немногим более двух месяцев, восемнадцатилетняя Марфа овдовела и незамедлительно облачилась в траурные одежды.

Федор Алексеевич не сумел оставить после себя наследника: младенец Илья скончался, а Марфа Матвеевна так и не успела забеременеть. Представители как рода Милославских, так и Нарышкиных, и вовсе полагали, что болезненный государь не смог осуществить консумацию второго брака.

Боярская дума, где наиболее влиятельными были позиции Нарышкиных, провозгласила царём десятилетнего Петра. Шестнадцатилетний Иван был отстранён от престола по причине болезненности.

Большинство приближённых покойного государя, включая Ивана Языкова, поддержали кандидатуру Петра.

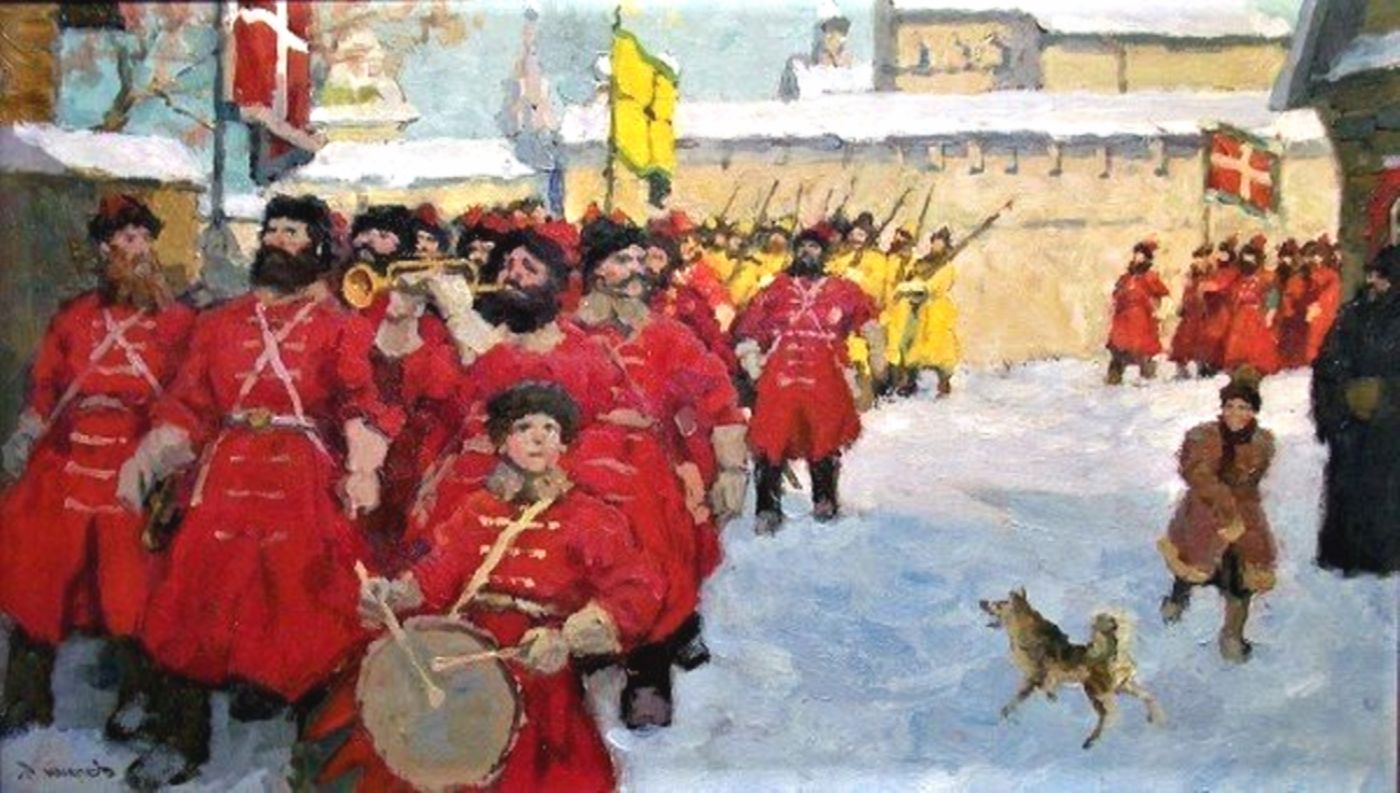

Подобное развитие событий категорически не устраивало Милославских, и двадцатипятилетняя царевна Софья Алексеевна начала активно подстрекать стрелецкие полки к восстанию.

Достичь этой цели Софье не составило особого труда: стрельцы были глубоко возмущены своим положением в государстве после создания полков иноземного строя, а также питали лютую ненависть к Ивану Языкову, жестоко наказавшему их за выступление против главы Стрелецкого приказа Богдана Пыжова.

15 мая 1682 года боярин Иван Милославский вместе с племянником Петром Толстым промчались по стрелецким слободам, распуская слух, что Нарышкины умертвили царевича Иоанна Алексеевича.

Тотчас над Москвой забил набатный колокол, и стрелецкие полки начали стекаться к стенам Кремля.

В этот момент Марфа находилась в Грановитой палате вместе со всем царским семейством и боярами. Всех охватил лютый, парализующий страх: дети плакали, женщины громко причитали. Даже царевна Софья Алексеевна, обычно владевшая собой, дрожала от ужаса.

Без труда справившись с охраной, стрельцы заполнили Соборную площадь перед царскими покоями. Царице Наталье Кирилловне Нарышкиной пришлось выйти на Красное крыльцо перед обезумевшей толпой вместе с царевичами Иваном и Петром. Марфа следовала непосредственно за своим деверем Иваном. Больной царевич, запинаясь и с трудом ворочая языком от переполнявшего его страха, обратился к стрельцам:

«Меня никто не изводит, и жаловаться мне не на кого.

Марфа и Наталья Кирилловна немедленно укрыли Ивана в безопасном месте. Однако разъяренные стрельцы, увидев живого царевича, не прекратили бесчинств. Вскоре насилие переросло все мыслимые границы, и за свою жизнь не мог поручиться никто — даже царевна Софья с Милославскими.

Поздним вечером 15 мая Марфа находилась в покоях царицы Натальи, когда стрельцы ворвались в царские палаты. Ворвавшиеся бунтовщики заявили перепуганным женщинам, что разыскивают Ивана Нарышкина, дядю Петра I, которого молва обвиняла в примерке царской короны и сне на государевой постели.

К тому моменту уже пали жертвами расправы боярин Артамон Матвеев, князь Григорий Ромодановский и думный дьяк Ларион Иванов.

Не пощадили стрельцы и Ивана Максимовича Языкова — удача окончательно отвернулась от окольничего, и он пал под ударами стрелецких бердышей.

Марфа уверенно заявила стрельцам, что не знает о местонахождении Ивана Нарышкина, хотя тот в это время укрывался в потаённой комнате покоев Натальи Кирилловны. Не осмелившись проводить обыск в царицыных апартаментах, стрельцы покинули Кремль и продолжили бесчинствовать по всему городу.

На следующее утро мятежники вернулись и возобновили поиски ненавистного боярина. Иван Кириллович к тому времени уже покинул ближние покои Натальи Кирилловны и укрылся в комнатах девятилетней царевны Натальи Алексеевны.

Когда стрельцы приблизились к покоям юной царевны, Иван Кириллович вместе с детьми и придворными дамами переместился в последнее доступное убежище — удалённые покои вдовствующей царицы Марфы.

Обшарив дворец и никого не обнаружив, стрельцы в конце концов отступили.

17 мая мятежники выдвинули окончательное требование: если им не выдадут Нарышкина, они перебьют всех московских бояр. Знать, охваченная страхом, начала уговаривать Наталью Кирилловну:

«Брату твоему не отбыть от стрельцов; не погибать же нам всем за него!

К этим увещеваниям присоединилась и царевна Софья, обоснованно опасавшаяся за собственную жизнь. Хотя первоначально она участвовала в организации восстания, теперь обезумевшие стрельцы практически не подчинялись её воле.

Наталья Кирилловна сопротивлялась требованию выдать брата, но мужественный Иван Кириллович заявил:

«Смерти я не боюсь, желаю только, чтобы моей невинной кровью прекратилось кровопролитие».

В итоге Ивана Нарышкина выдали стрельцам. Те схватили боярина, подвергли его жестоким побоям с неистовой бранью и поволокли в застенки Константино-Еленинской башни, где учинили над ним изощрённые измывательства. После истязаний Нарышкин был четвертован.

Покончив с Нарышкиным, стрельцы несколько утихомирились, хотя отдельные беспорядки продолжались до 18 мая. Так, был убит немецкий лекарь фон Гаден, обвинённый мятежниками в отравлении царя Фёдора Алексеевича. Царица Марфа, смело выйдя к стрельцам, пыталась вступиться за доктора, утверждая, что фон Гаден лично пробовал все снадобья, предназначавшиеся государю. Но тщетно: её слова не были услышаны.

Врач, неоднократно помогавший Марфе во время недугов, был казнён прямо на глазах у вдовствующей государыни.

23 мая в царские покои явились выборные от стрельцов с челобитной, содержавшей требование провозгласить Ивана Алексеевича старшим царём. Править Ивану и Петру надлежало под регентством царевны Софьи.

Это требование было исполнено, и в России впервые в истории установилось одновременное правление двух государей — Ивана V и Петра I.

19 августа, в день коронации, был запланирован крестный ход в Донской монастырь. Царская семья воспользовалась этим предлогом и, свернув на проселочную дорогу, бежала в Коломенское, а затем в Воздвиженское. Вдовствующие царицы Наталья и Марфа, оба государя, восемь царевен, включая регентшу Софью Алексеевну — все они спасались от стрелецкого произвола.

Вскоре в царскую резиденцию начали стягиваться верные Романовым войска. Лидер стрельцов князь Хованский с сыном Андреем, встревоженные таким развитием событий, поспешили в Воздвиженское с покаянной челобитной, но были схвачены и казнены.

Софья Алексеевна объявила о сборе ополчения против стрельцов, обвинив их в намерении «погубить» царей. Испуганные бунтовщики направили регентше множество челобитных, клялись в верности и обещали служить «не щадя живота».

В конечном счете Софья проявила милосердие, потребовав лишь выдачи зачинщиков мятежа — все они были казнены. Стрелецкий бунт, свидетелем которого стала юная Марфа Апраксина, на этом завершился.

В ноябре Софья Алексеевна с царём Иоанном V возвратились в Москву. Царица Наталья Кирилловна сочла небезопасным ехать с Петром I в столицу и перебралась в село Преображенское. Марфа Апраксина могла выбрать любую сторону — и Милославских, и Нарышкиных — все были рады видеть её. Она остановила свой выбор на Нарышкиных и поселилась в Преображенском.

Софья Алексеевна оставалась у власти семь лет, до сентября 1689 года, когда возмужавший Петр I отстранил ее от правления и жестоко подавил второй стрелецкий мятеж. Наступила новая историческая эпоха — петровское время.

К 1689 году царице Марфе исполнилось двадцать пять лет, и все годы после кончины супруга она сохраняла верность трауру. Пережив ужасы стрелецкого бунта, нашла пристанище в Преображенском, где пользовалась неизменным уважением Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Марфа сохранила и молодость, и красоту, но даже мысли о новом замужестве были для нее совершенно неприемлемы.

Петр относился к «невестушке» по-родственному: он хорошо помнил, как та во время бунта прикрыла собой его и сестру Наталью от разъяренных стрельцов. Кроме того, государь осознавал, что бездетность Марфы в кратком браке с Федором позволила ему самому взойти на престол.

Петр Алексеевич приблизил к себе братьев Марфы, особо выделив Федора Апраксина, который стал одним из видных сподвижников царя и создателем российского военно-морского флота.

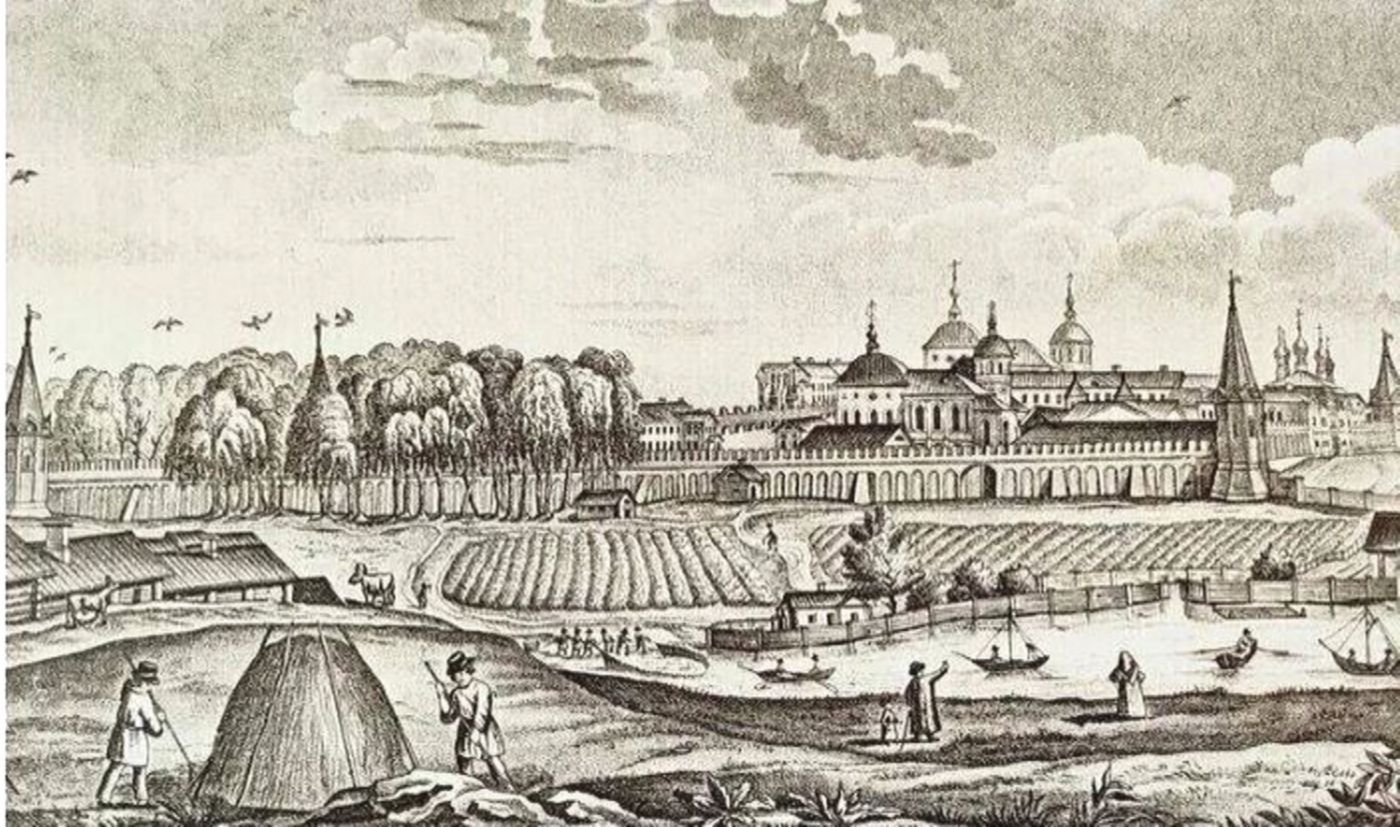

В 1707 году царица Марфа Матвеевна перебралась в Петербург, поселившись в собственном дворце на углу Адмиралтейской площади и Невской перспективы. По соседству располагалась резиденция ее брата, генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

Марфа Матвеевна тонко прочувствовала дух наступавшей эпохи. Она всецело поддержала европейские устремления Петра, участвовала в царских ассамблеях и с достоинством переносила шутки в свой адрес.

Подобное поведение давалось царице нелегко, ибо была она женщиной глубоко набожной. Из-за траурного одеяния, которое Марфа Матвеевна не снимала, придворные фрейлины втайне называли ее «черницей».

Вдовствующая царица держалась в стороне от политической жизни страны, избегая придворных интриг, заговоров и склок.

Государь назначил Апраксиной полное содержание от казны и в целом относился к ней с неизменным почтением.

В декабре 1715 года Петр Алексеевич серьезно заболел. Царица Марфа, собрав у знакомых знахарок целебные травы и коренья, поспешила на помощь государю. Пётр действительно быстро пошёл на поправку, тогда как сама Марфа неожиданно слегла.

Узнав о недуге царицы, Пётр лично навестил её, привезя лучших придворных лекарей. Врачи установили, что причиной болезни стало отравление маринованными грибами. Казалось бы, пустяковая причина, однако состояние женщины стремительно ухудшалось.

31 декабря 1715 года Марфа Матвеевна скончалась в возрасте 51 года. С момента смерти супруга и до последнего вздоха царица сохраняла верность трауру.

Со смертью Марфы Матвеевны связана примечательная история, ярко характеризующая пытливый ум и своеобразный характер Петра I.

Государь, по свидетельству князя Петра Долгорукова, «возжелал докопаться до истины относительно того краткого брака». Вероятнее всего, Петра занимали ходившие при дворе слухи о том, что его старший брат так и не смог консумировать брак с Марфой. Долгоруков писал:

*

Для самой Марфы Матвеевны эти посмертные изыскания Петра уже не имели никакого значения: как говорится, мертвые сраму не имут.

Однако государь распорядился предать тело царицы земле в Петропавловском соборе, строго следуя древним религиозным обрядам, которых она придерживалась при жизни. Так царственная «черница» стала последней из рода Романовых, над кем совершили традиционный для старой Руси обряд погребения с причитаниями.

Такова была судьба русской царицы, потерявшей супруга спустя два месяца после свадьбы, но пронесшей верность ему через всю свою жизнь.