— Ты выйдешь за меня?

— Алеша, прости… Ничего не получится!

Ирина презрительно скривила тонкие губы и задумчиво уставилась в окно. Алексей бросился вон из дома Шаляпиных. Отказала! Да как же так? С Ирочкой Шаляпиной, подругой детства и первой любовью, так много связывало Алешу Коровина. В голове помутилось. Напротив были трамвайные пути… Звук тормозов, крики прохожих.

Сентябрьское солнце медленно катилось над городом, уже не согревая никого своими лучами. Прежде чем потерять сознание, Леша Коровин увидел, что ступня его левой ноги нелепо лежит как бы отдельно от него.

…Их знаменитые отцы — художник Константин Коровин и артист Федор Шаляпин — дружили много лет. Коровин оформил декорации и костюмы для множества постановок Русской частной оперы Саввы Мамонтова и Императорских театров, в которых главные партии пел Федор Шаляпин.

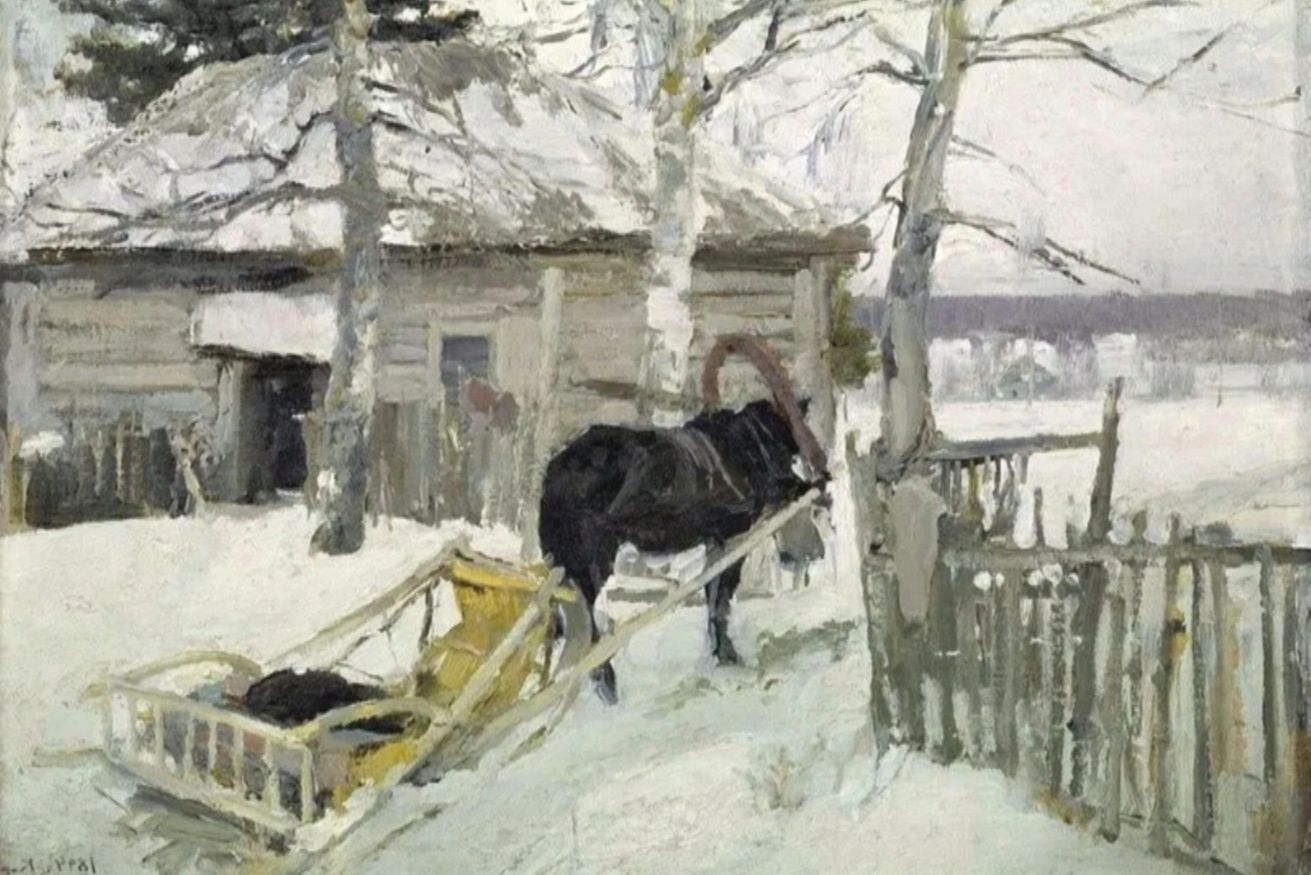

Друзей объединяли не только творческие планы, но и любовь к природе, страсть к охоте и рыбаке. Летом Федор Иванович часто гостил в деревне Охотино Владимирской области на берегах Нерли, где Константин Алексеевич построил дом.

Шаляпину так нравились эти места, что он купил недалеко большой участок земли и заказал Коровину проект дачного дома в Рахутино, в Переславском уезде Владимирской губернии, ныне Ярославской области.

Дружили и их дети. У Федора Шаляпина от балерины Иолы Торнаги было шестеро детей — Игорь (умер в возрасте четырех лет от аппендицита), Ирина (отец часто называл ее Аринкой), Лидия, Борис и двойняшки — Федор с Татьяной. Ирочка Шаляпина, родившаяся в 1900 году, была тремя годами моложе Алексея Коровина.

С детства Ирочка мечтала стать певицей и училась музыке. Ее крестным отцом был Сергей Рахманинов.

«Мы жили в Чернышевском переулке (ныне улица Станкевича), в доме, что напротив английской церкви. По рассказам матери знаю, что здесь я родилась и что почти накануне моего рождения — 8 февраля, в день именин отца, собрались гости: С. В. Рахманинов, В. А. Серов, К. А. Коровин, В. О. Ключевский и другие его товарищи. За дружеской беседой пили за здоровье Иолы Игнатьевны и будущего младенца.

Федор Иванович обратился к Рахманинову с просьбой окрестить его «чадо». Сергей Васильевич согласился, но с условием: если родится дочь, назвать ее Ириной; это было его любимое женское имя, и дочку он назвал так же. Отец согласился. Вот почему меня назвали Ириной».

Шаляпин обожал свою старшую дочь и находил в ее облике свои черты: высокий рост, волевое лицо с твердым подбородком, стремительная походка. И только глаза не голубые, как у него, а горящие карие, как у матери-итальянки.

Младшая сестра Ирины, Лидия, вспоминала:

«Сестра моя Ирина с самого рождения была существом агрессивным и очень независимым. Она никого и ничего с детства не боялась… Отец вообще очень любил Ирину, а она обожала отца до самозабвения».

Когда пришло время выбирать профессию, семейный совет решил, что никто из детей не пойдет по стопам отца. Упрямая и своенравная Ира заявила родителям, что будет актрисой.

«Отец всегда интересовался нашими занятиями. Ему хотелось знать, как подвигается учение, каковы наши успехи в изучении языков, как проходят уроки музыки (мы все обучались игре на рояле).

Как-то раз я готовила уроки, сидя в нашей детской столовой; вдруг стеклянная дверь, выходившая на внутреннюю лестницу, открылась. Сначала высунулась голова – дверь была низкая, – а затем показалась и вся огромная фигура отца. Я обрадовалась его приходу и хотела сложить тетради, но он сказал:

— Погоди, Аринка, чем это ты занята?

— Учу геометрию.

— А много ли ты в ней смыслишь?

— Не особо, – призналась я.

Отец как-то смущенно кашлянул и вдруг спросил:

— Можешь ли ты ответить, что такое круг?

— Круг – это ряд точек, отстоящих на равном расстоянии от одной, называемой центром… — отчеканила я.

Отец даже с некоторым восхищением посмотрел на меня.

Не изучая никогда математики, он, как любознательный человек, интересовался всем, что в какой-либо мере было ему доступно. Определение круга он знал и хотел проверить мои познания.

Интересовался отец и тем, что мы читаем и много ли. Его всегда беспокоила наша судьба, наше будущее», — из воспоминаний Ирины Федоровны Шаляпиной.

В четырнадцать лет Ирина оставила гимназию и поступила в драматическую школу при МХАТе. Константин Коровин запечатлел юных Ирину и Лидию Шаляпиных на своей картине «У открытого окна» в 1916 году, когда им было шестнадцать и пятнадцать лет, соответственно.

В восемнадцать Ира Шаляпина дебютировала в немом кино — летом 1918 года семья Шаляпиных жила на даче писателя Николая Телешова в подмосковной Малаховке, и там же режиссер Иван Перестиани ставил фильм «Честное слово».

Отец с интересом наблюдал за достижениями дочери и помогал советами. Его мнение было таким: на сцену нужно идти при наличии большого таланта, а иметь только способности и желания — маловато.

Ирина в 1919 году впервые появилась на театральных подмостках в спектакле «Лейтенант Ергунов» («Колибри») по Тургеневу и оказалась в великолепном окружении: Н. Баталов, Б. Добронравов, А. Зуева, М. Прудкин. Ее учителями были М. Чехов, Н. Массалитинов, С. Гиацинтова.

Карьера Ирины только начиналась и тут — предложение руки и сердца. И от кого? От тихого, безвольного Алеши Коровина, которого девушка воспринимала исключительно как друга.

Сначала Леша забрасывал девушку странными романтическими письмами. В одном из писем Алексея Коровина к Ирине Шаляпиной, отправленном из Охотина, он писал: «Сейчас сижу за небольшим столиком, выложенным темно-синей майоликой, предо мною многочисленные флаконы духов и прекраснейшие, настоящие английские сигареты принадлежности моего изнеженного духа…

Со стен глядят старинные литографии. Луна вдали освещает мерзлую землю… трещит пламя лампы, маленькой лампы с зеленым абажуром. Тишина вдали ни экипажей, ни трамваев… здесь нет жизни, есть или сон, или сказка… Приезжайте! Луна так прекрасна, а мечты далеки от жизни! Целую твою руку…»

Алексей родился в 1897 году в семье художника Константина Коровина и молоденькой хористки Анны Фидлер. Алеша был вторым ребенком пары. Первый их сын прожил совсем недолго. Тогда Константин и Анна еще не были женаты. Случившееся горе глубоко потрясло художника: он считал, что из-за крайней бедности не смог обеспечить должный уход, врачебное наблюдение и питание мальчика.

«Дорого и трудно мне доставался хлеб мой. И помню первые награды, когда меня не брали на выставки по случаю новаторства, то за это я в нужде 27-ми лет нес на кладбище своего первого сына Анны Яковлевны…», — из дневников Константина Алексеевича.

Когда родился второй сын, Алексей, Коровин был счастлив, но венчался с Анной Яковлевной только в 1902 году, когда мальчику было пять лет. Даже после того, как брак был узаконен, Константин Алексеевич предпочитал жить отдельно от семьи — то в мастерской, то в гостинице. В 1907 году у художника начался роман с молодой актрисой театра Корша Надей Комаровской.

Жена вообще не интересовалась его делами и, хоть и была хорошей хозяйкой, обладала тяжелым, мелочным характером и никогда не разделяла художественных устремлений мужа.

Коровин писал о супруге: «…Она подрывает всю нравственную основу человека. Все ложь, обман, насилие, приставание, прочие свойства… Усталость позы, лень, невнимание и презрение даже к делу,- во всем, чем я занят».

Чувство вины перед первым ребенком перелилось у Коровина в непомерно сильную эмоциональную привязанность ко второму сыну.

Когда к этому прибавилось увечье, полученное Алексеем, что еще больше растравляло жалость Константина Алексеевича к сыну. Всеволод Мамонтов писал: «Знаю хорошо, как он обожал сына Лешу и как бестолково воспитал его».

Отношения Надежды и Константина развивались стремительно и 24-летняя разница в возрасте не была помехой. Роман в обществе приняли без лишних расспросов: так уж в богемной среде было заведено. Комаровская мечтала: Алеша вырастет и с Анной Яковлевной будет покончено.

Подрастающий Алеша все понимал и ему было обидно за мать. Влюбившись в Ирочку Шаляпину, он не сомневался, что будет счастлив в семейной жизни, но получил бескомпромиссный отказ.

В результате тpавмы Алексей, будучи от природы болезненным и не совсем уравновешенным, превратился в юношу с тяжелым характером. После yвечья не один месяц он, находясь между жизнью и cмертью, переносил одну oперацию за другой: в ноге началось воспаление. Эта трагедия сказалась на всей его дальнейшей жизни и повлияла на его психику.

Хотя в меру своих сил Алексей и помогал отцу в создании театральных декораций и подрабатывал иногда оформителем, все же материально он полностью зависел от отца. Коровин-старший делал все возможное, чтобы вернуть сыну интерес к жизни. В 1918 году Алексей стал членом художественного объединения «Мир искусства».

После революции Коровину пришлось туго: из Большого театра его уволили. В 1920 году, его мастерскую «уплотняют» и он с женой и сыном уезжает в Тверскую губернию, в глушь.

В 1922 году Константин Алексеевич, Анна Яковлевна и Алексей отправились за границу, в Париж. Разрешение на выезд дал сам Луначарский. Надя Комаровская, находившаяся с художником много лет, так и не дождалась законного статуса супруги. Все пересилила и перечеркнула любовь Коровина к сыну. Уезжали ненадолго, надеясь вернуться. Алеше нужны были новые протезы и консультации врачей-ортопедов.

В Париже кое-как устроились. Ждали денег за картины, но агент по фамилии Крайтер обманул: ни картин, ни заработка. Коровин-старший пытался скрыть от окружающих свое бедственное положение. Недаром парижские знакомые рассказывали, что проникнуть в квартиру к Коровиным было почти невозможно. Анна Яковлевна все чаще болела. Протезы для Алеши, выполненные французами, не выдерживали никакой критики.

Семья отчаянно нуждалась, а Константин Алексеевич был абсолютно не приспособлен вести дела самостоятельно. Он писал своему другу и меценату Стефану Дорожинскому: «…Я не люблю, ненавижу продавать картины сам. Это меня угнетает».

Алеша, будучи учеником своего отца, во многом перенял художественную манеру Коровина. Однако отец с гордостью отмечал, что у Алексея есть незаурядность таланта и что у него намечается «свой» стиль. Но роковой несчастный случай, сделавший его инвалидом, отъезд из России и тяжелые обстоятельства первых лет эмиграции не дали его таланту нормально развиться.

В 1925 году Алексей Коровин, находившийся в депрессии, предпринял попытку caмоубийства. «Он все думал, — пишет Константин Коровин Красину, — что он не выздоровеет и что так и решил, кому он теперь нужен, ну, и решил проститься со светом…

Леша был плох… он видел, что отец замучился в бедах и болезнях и, будучи сам болен, думал, что не выздоровеет, хотел проститься, бедный парень, а ведь он хороший и честный. <…> Леша был два года на краю гибели… Я ведь боролся все время только с болезнями Леши и по-настоящему ничего не сделал в смысле живописи».

Константин Коровин был настолько взволнован этим обстоятельством, что решил повлиять на душевный настрой сына написанием книги. Вот что он пишет Красину: «…Даже написал целую книгу на рыбной ловле и посылаю написанное в больницу к Леше, стараясь развлечь его печальный дух. Я читал Феде (маленькому Шаляпину) и дочери П. Ключевского — юные сердца меня похвалили».

Благодаря усилиям отца и его моральной поддержке, Алеша почувствовал себя лучше и вернулся к работе. Алексей Константинович копировал поздние произведения отца, но сил и выносливости в связи с увечьем и постоянными болями у него было немного.

Отец, желая ему материально помочь, сам подписывал работы Алексея своим именем. Вскоре Алексей встретил девушку, в которую влюбился. Лиза Думаревская, эмигрантка из России, была балериной.

15 ноября 1927 года Алексей Константинович Коровин и Елизавета Владимировна Думаревская заключили брак в 16 округе Парижа. Условия жизни Коровиных намного осложнились после женитьбы Алексея, когда в ту же крохотную квартирку к прежним жильцам прибавилась Лиза, а затем и сын, родившийся в 1928 году и названный в честь отца Алексеем.

Алексей Константинович много работал в сценографии. В 1929 создал декорации к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова для Театра Елисейских полей, в 1939 – к балету «Сильфиды» Шопена для труппы Ballet Russe de Monte-Carlo.

Участвовал в выставках русских художников в Бирмингеме (1928), Амстердаме (1930), Берлине (1930), Белграде (1930) и Париже (La Renaissance, 1932; зал Yteb, 1932, 1935).

Но главной опорой разросшейся семьи по-прежнему оставался сам пожилой художник. Ситуация порождала нелегкие отношения в семье, нередко бывали случаи насилия со стороны сына над отцом и над собственной женой. Лиза не выдержала характера и поведения мужа. Забрав ребенка, она ушла из семьи.

Алексей после этого стал совсем невменяемым: ему казалось, что за ним всюду следят. Он выносил из квартиры картины и вещи, закладывал в ломбарде, а вырученные деньги проигрывал в карты.

Ирина Шаляпина, посетившая Коровиных в 1932 году, ужасалась убогости обстановки, в которой они жили. «То, что представилось моим глазам, — вспоминала она, — потрясло. Я не могла представить, что так может жить один из лучших наших художников. Сырая комната, в углу кровать, задернутая пологом, несколько стульев».

Семья Коровиных могла существовать лишь на те более чем скромные средства, которые получал за свою работу Константин Алексеевич. В артистической среде русских парижан ходили слухи о «мрачном и озлобленном» характере Алексея и о том, что он на продажу пишет этюды «под Коровина», подделывая подпись.

В сентябре 1939 года главы семьи не стало. Анна Яковлевна умерла в 1947 году. Отсутствие сведений о жизни и творчестве Алексея Константиновича после смерти отца дают возможность предположить, что он не смог избавиться от депрессии. Алексей Константинович Коровин, как и дед его, покончил жизнь самоубийством в 1950 году. Ему было 53 года.

Его жена, Елизавета Владимировна, умерла в 1968 году. О внуке Константина Коровина, известно, что Алексей Алексеевич работал во французской жандармерии, а его рисование стало его хобби.

Ирина Шаляпина стала драматической актрисой. Она была единственной из всех детей Шаляпина, кто не покинул Россию. Ирина Федоровна долгое время ухаживала за матерью. Дважды выходила замуж. Первый муж (с 1921 года) — военнослужащий Павел Павлович Пашков, сын художника, профессора Павла Пашкова.

Второй муж — актер театра и немого кино Петр Бакшеев, который был на пятнадцать лет старше Ирины, и ушел из жизни в 1929 году. Детей не имела. Много сил отдала Ирина Федоровна хлопотам по созданию Музея Шаляпина в Москве. Ирина Шаляпина умерла в 1978 году, похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с братом Игорем.