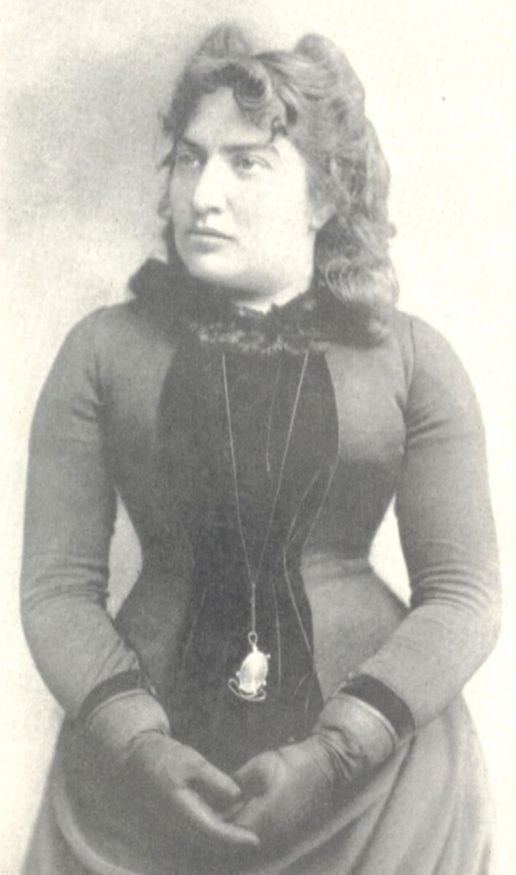

«Маленький, седой, взъерошенный, большая голова на коротком тельце», — так описала она своего мужа. И, как и в прочем, была предельно откровенна. Ей было 17, ему — 43, когда они поженились. А через год в их семье родился мальчик — очень талантливый ребенок, который окажется не слишком счастлив.

Ведь за поразительной прямотой его матери, кажется, ничего более не стояло. Ни любви, ни нежности, ни теплоты.

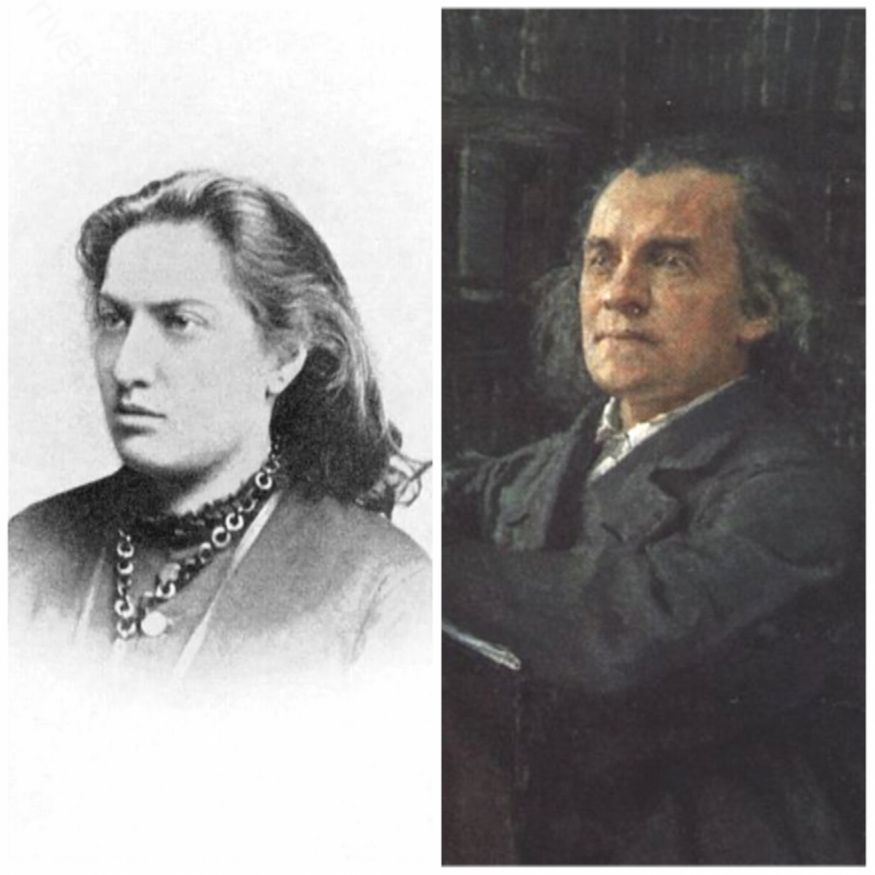

В 1863 году состоялась в городе Санкт-Петербурге одна из ничем, в общем-то, не примечательных свадеб. Музыкальный критик и композитор Александр Николаевич Серов брал в жены девушку-консерваторку Валечку Бергман. Разница в 26 лет молодоженов, кажется, совершенно не смущала.

Восставали против лишь родители Вали — их девочка, стипендиатка Русского музыкального общества, а в Санкт-Петербургской консерватории ее взял в свой класс сам Рубинштейн…И теперь, проучившись лишь год, она решила бросить карьеру?! Впрочем, к родительскому мнению Валентина не прислушалась…

Семейная жизнь текла тихо и мирно, без особых волнений. Не стало потрясением и скорое известие о том, что Валя ждет ребенка.

Первенец пары, названный в честь матери Валентином, тоже не изменил порядков, заведенных на четвертом этаже петербургского доходного дома. Младенцем занималась молодая мать и нанятая прислуга Варечка, отец же редко подходил к корзиночке, где посапывал укутанный Валентоша…новую оперу следовало дописать как можно скорее.

Прогремевшая в театрах серовская «Рогнеда» улучшила финансовое положение маленького семейства настолько, что они решились на вояж — Германия, Франция, Италия, встречи с Вагнером, Листом, Полиной Виардо…Жизнь казалась невероятно насыщенной, и даже возвращение в холодный Петербург не испортило настроения.

Супруги с энтузиазмом взялись за новое дело — выпуск собственной газеты, посвященной музыке и театру. Однако ожидаемого успеха это не принесло. А другим замыслам не суждено было воплотиться: в 1871 году Александра Николаевича не стало.

Молодая вдова печалилась недолго: решив отныне строить свою судьбу сама, она отправилась в Мюнхен, где давал уроки знаменитый капельмейстер Леви. Сына же, маленького Тошу, которому в тот год исполнялось 6 лет, отослала на воспитание в организованную друзьями коммуну, в Смоленскую область.

Вопреки ожиданиям Валентины Семеновны, ее Валентоша возненавидел «приемных родителей». И без того тихий и необщительный, он стал замкнутым, изливая свои детские волнения на бумагу — именно тогда проявился его художественный талант. Развитию его, вероятно, поспособствовал распад коммуны — ребенка вернули матери, а та нашла ему учителя рисования.

Впрочем, воссоединение с родительницей продлилось недолго — Валентина Серова передала ребенка на воспитание в баварскую семью, жившую в двух часах езды от Мюнхена.

Странно, но удача тогда улыбнулась мальчику: в школе он познакомился с детьми богатого фабриканта Риммершмидта и с тех пор проводил немало времени в их компании. «Он искал уюта, теплоты в чужих семьях, отогревался у чужих очагов», — напишет позже в воспоминаниях о сыне его мать.

И действительно, чужие часто оказывались ребенку ближе родных. Да и как бы этому не случиться, если он проводил больше времени со случайными знакомыми, чем с матерью, предпочитавшей вести свободную от обязательств жизнь? Ее уроки музыки, ее друзья, ее путешествия — оставив сына на несколько недель, она съездила в Рим — все это лишь углубляло пропасть между ними.

Когда мальчику исполнилось 9 лет, Валентина Семеновна перевезла его в Париж — там работал Илья Ефимович Репин, взявший на целый год ребенка под свое покровительство. А оттуда маленькое семейство направилось в Россию — на лето их приютила в Абрамцево чета Мамонтовых.

Именно там, в имении мецената Саввы Ивановича, Серова познакомилась с репетитором Василием Немчиновым, пятью годами младше нее. С ним и сошлась без оформления брака, родив вскоре еще двоих детей.

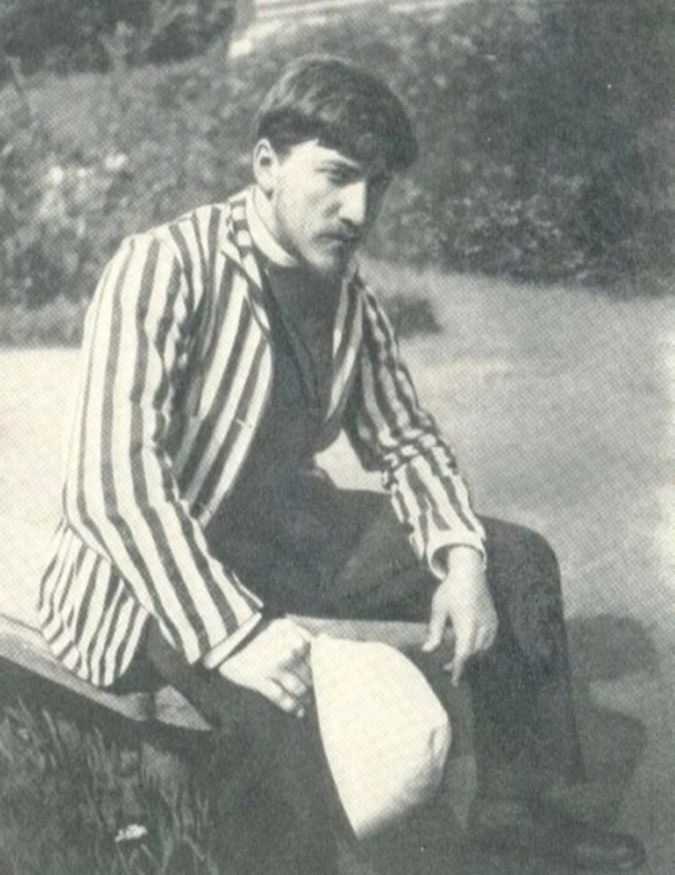

Кочевая жизнь — один город сменял другим, одна школа — другой — длилась до тех пор, пока Валентина Серова, которому еще не исполнилось и 16 лет, приняли в Академию художеств. Тогда-то он объявил матери, что желает жить отдельно и готов обеспечивать себя сам.

«Итак, мы пустились в путь, каждый своей дорогой, не мешая друг другу», — записала Валентина Семеновна, довольная решением сына. К тому времени она была увлечена новой идеей — нести музыку в деревню, за что и принялась, перебравшись в Новгородскую губернию.

Доподлинно неизвестно, повлиял ли так разрыв с матерью или необходимость самому зарабатывать на хлеб, но юный художник стал уделять мало внимания занятиям в классах, за что и был отчислен. Дела своего он, однако, не бросил — восстановился вольнослушателем, считая, что академическое образование позволит ему развиться.

Валентин Серов сумел огранить свой талант — он стал настоящим большим художником, пусть и далось ему это весьма трудно. Немалую поддержку нашел он в женщинах, бравших его под свою опеку — Вере Репиной, Елизавете Мамонтовой, Аделаиде Симонович…

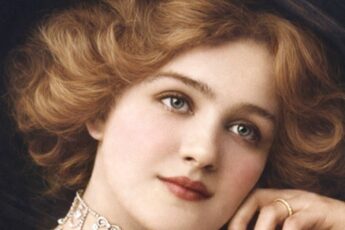

В семье последней он и обрел свой дом, свой очаг, которого так ему не хватало. У «дома» Серова было свое имя — Оленька Трубникова. Сирота, пригретая тетей, она так же, как и ее любимый, мечтала о своем личном счастье. 9 долгих лет продлилась затянувшаяся помолвка — художник зарабатывал на семейную жизнь.

Наконец, продажа картин позволила Валентину Серову встать на ноги, и в 1889 году он обвенчался с обожаемой Лелей. Вместе они прожили 22 года, обзаведясь 6 детьми. К сожалению, путь художнику был отмерен недлинный — его не стало в 1911 году. Супруга, тяжело переживавшая его смерть, едва оправилась — ей надо было поднимать маленьких еще ребят. Ушла она вслед за мужем в 1927 году.

А что же нерадивая мать? Она пережила сына на 13 лет и даже написала воспоминания, не столько посвященные Валентину Серову, сколько оправданию методов его воспитания, за которые, видимо, уже выросший художник не раз ее упрекал.