-Спишь, барынька? — гнусавый шепот тюремщика обжег ее ухо. Запахло перегаром и чесноком. Софья лежала ни жива ни мертва: она понимала: ей, хрупкой девушке, нечего противопоставить этой грубой силе.

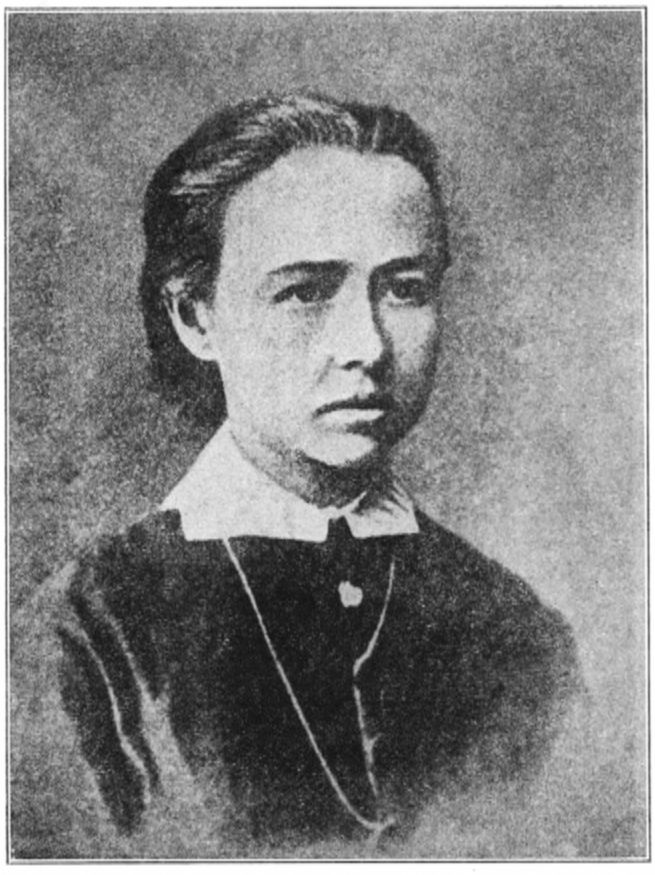

В семье были убеждены: Софью ожидает блистательная судьба. Девочка, появившаяся на свет 13 сентября 1853 года, была наследницей одного из самых знатных родов империи.

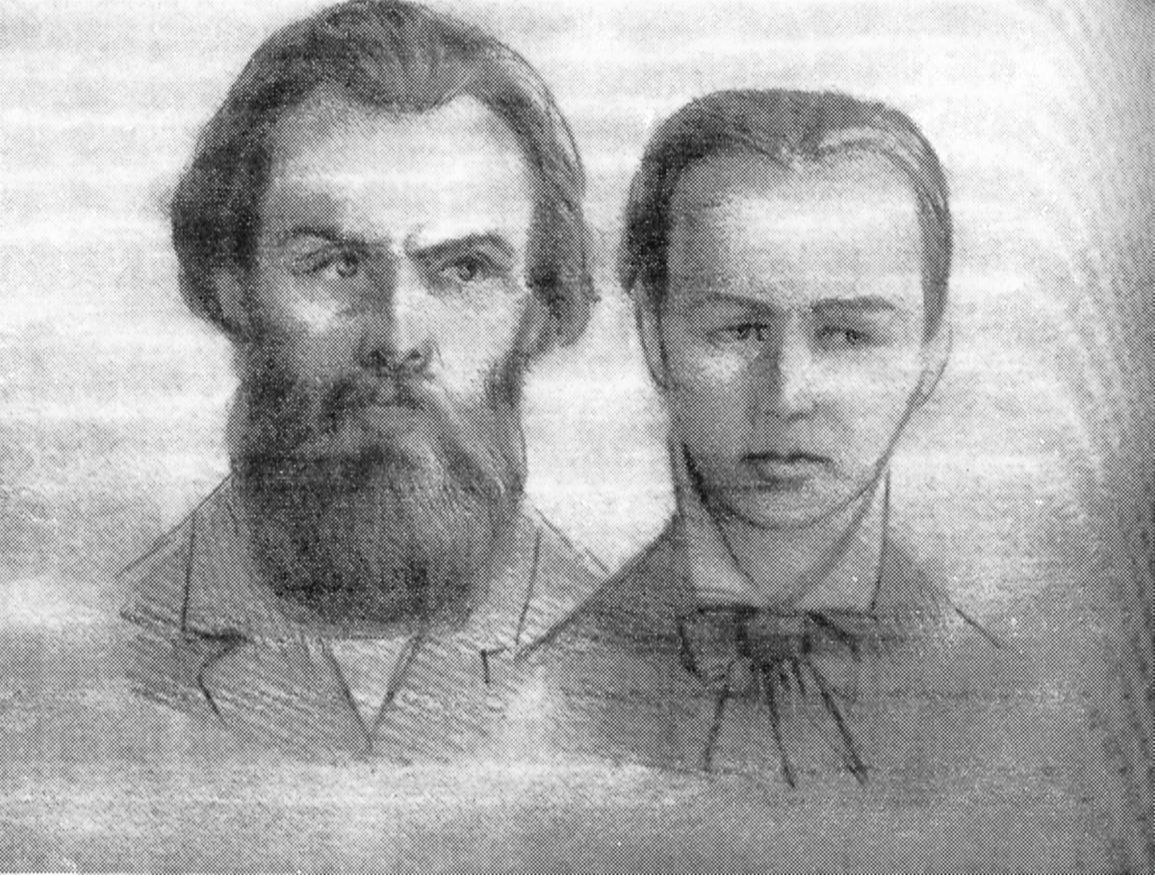

Ее отец, Лев Николаевич Перовский, являлся внуком графа Алексея Кирилловича Разумовского, занимавшего при императоре Александре I множество высоких государственных постов. Лев Николаевич оказался достойным памяти своего прославленного деда и уверенно продвигался по служебной лестнице.

Мать Софьи, Варвара Степановна Веселовская, происходила хотя и не из богатой, но из древней дворянской фамилии, чья родословная уходила корнями в далекое прошлое.

В 1856 году, когда Софье исполнилось три года, Льва Николаевича направили на службу во Псков в качестве вице-губернатора. Семья Перовских обосновалась в деревянном особняке купца Курбатова — на тот момент одном из самых роскошных домов в городе.

Однако в Пскове они прожили недолго: уже в 1859 году Льва Николаевича произвели в вице-губернаторы Таврической губернии, и семейство переехало в солнечный Крым. Там они поселились в живописном имении Алькадар близ Бельбека, которое принадлежало отцу Льва Николаевича, дедушке Софьи.

В Крыму в гостях у Перовских побывал известный портретист Иван Кузьмич Макаров, признанный мастер изображения детей. Сестрички Перовские — старшая Мария и младшая Софья — показались художнику настоящими ангелами, и он выразил горячее желание запечатлеть их на холсте. В результате ему удалось создать подлинный шедевр.

Неразлучными товарищами Софьи в детские годы стали ее сестра Мария и братья Николай с Василием. Дни напролет ребятишки проводили в играх, нежась под лучами щедрого крымского солнца.

Атмосфера в доме Перовских отличалась свободомыслием. Родители не придерживались строгих религиозных догм, посещали храм от случая к случаю и не соблюдали постов.

Идиллической крымской жизни, которая пришлась по душе как детям, так и взрослым, пришел конец в 1861 году, когда очередной карьерный взлет главы семейства вынудил Перовских перебраться в Петербург. Получив чин статского советника, Лев Николаевич занял кресло вице-губернатора столицы.

К 1864 году о Софье отзывались, как о девочке с «врожденной грацией и умением держаться с изяществом». Восхищенные гости прозвали ее «маленькой барышней». Однако столь милому образу решительно не соответствовал непростой характер Софьи, огорчавший родителей: девочка была непоседливой, увлекающейся и очень своевольной.

*

Венцом карьерного пути Льва Николаевича Перовского стало назначение Петербургским губернатором 1 января 1865 года. Однако на этом высоком посту ему не суждено было долго оставаться.

4 апреля 1866 года произошло событие, потрясшее основы империи: революционер Дмитрий Каракозов совершил покушение на императора Александра II у ворот Летнего сада. Лишь благодаря мастеровому Осипу Комисарову, оттолкнувшему руку стрелявшего, — царь остался жив.

Первый в истории России выстрел в Священную особу монарха повлек за собой масштабные кадровые перестановки. В атмосфере всеобщей подозрительности началось изгнание из власти чиновников либерального толка. Своеобразной «жертвой» дела Каракозова стал и Лев Перовский: 22 июля 1866 года его освободили от губернаторской должности, переведя в члены Совета министра внутренних дел.

Но для семьи Перовских покушение имело и другую, более личную трагическую сторону. Тринадцатилетнюю Софью глубоко поразила сама личность отчаянного революционера, осмелившегося поднять руку на государя. Гимназистка с замиранием сердца читала в газетах все подробности о Дмитрии. Родители были в ужасе, но не могли ничего поделать с ее увлечением. В день казни Каракозова, 15 сентября 1866 года, когда на Смоленском поле собралась огромная толпа, Софья горько рыдала у себя в комнате.

Для дочери высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел подобное поведение было неслыханным и скандальным.

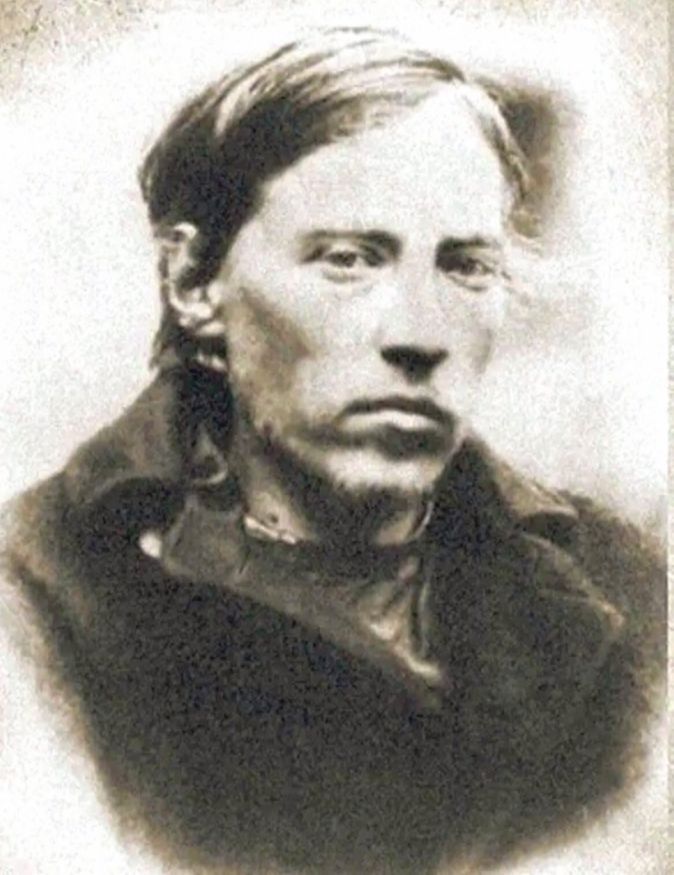

В 1869 году Софье исполнилось шестнадцать. Вопреки всем ожиданиям, в классическую красавицу она не превратилась, оставшись худощавой девушкой с чертами лица, лишенными строгой симметрии. Тем не менее, многие поклонники были бы счастливы повести Перовскую к алтарю, учитывая ее безупречное аристократическое происхождение.

Однако саму Софью знатные женихи совершенно не интересовали. Поступив в том же году на Аларчинские женские курсы, считавшиеся рассадником вольномыслия, она сблизилась с сестрами Александрой и Верой Корниловыми. Они организовали тайный «кружок самообразования», который, по сути, являлся женской революционной организацией.

Идеи народного освобождения, революционной борьбы и возмездия власть имущим захватили ум юной Софьи.

В конце 1870 года отец, узнав об опасных увлечениях дочери, потребовал немедленно порвать все связи с «сомнительными личностями», бросавшими тень как на ее репутацию, так и на его собственную. Семнадцатилетняя Перовская ослушалась родителя и покинула отчий дом, найдя приют у своей подруги Веры Корниловой.

Лев Николаевич немедленно обратился в полицию с требованием вернуть беглянку. Узнав об этом, Софья спешно уехала в Киев, откуда продолжила общаться с родителями посредством писем. Вернулась домой она лишь после того, как отец дал обещание содействовать получению ею отдельного паспорта.

В 1871 году Перовская успешно завершила обучение на Аларчинских курсах. На руки ей был выдан сертификат, подтверждающий получение знаний в объеме, равном курсу мужской гимназии.

Несмотря на данное отцу слово прекратить общение с неблагонадежными личностями, уже в 1871 году восемнадцатилетняя Софья организовала собственный народнический кружок, который вскоре вошел в состав общества Марка Натансона. Год спустя объединение претерпело дальнейшее укрупнение, став частью организации, возглавляемой «дедушкой русской революции» Николаем Чайковским.

Получив диплом народной учительницы и завершив фельдшерские курсы, Софья Перовская приступила к «хождению в народ». Она занималась преподаванием в сельских школах и оказывала крестьянам посильную медицинскую помощь.

В 1873 году деятельность Перовской была связана с просвещением рабочих; для этого она регулярно проводила собрания на конспиративной квартире.

В январе 1874 года, к ужасу своего отца, Софья была арестована и провела несколько месяцев в застенках Третьего Отделения.

В 1876 году Перовская отправилась в Симферополь, к которому питала особую привязанность. Почти год она проработала в местной губернской земской больнице — выполняла обязанности дежурной в палатах, ухаживала за пациентами и параллельно посещала медицинские лекции.

С каждым годом Софья все больше укреплялась в мысли о необходимости применения «революционного террора» против власть предержащих как единственного средства освобождения народа. В 1877 году она приняла участие в вооруженной попытке освободить из-под стражи революционера-народника Ипполита Мышкина. Девушку арестовали и приговорили к первой в ее жизни ссылке в Олонецкую губернию.

Однако до места назначения Перовская так и не добралась. Улучив момент, когда конвоиры утратили бдительность и уснули, Софья совершила побег. С этого момента она перешла на нелегальное положение.

Перовская активно участвовала в съездах революционных организаций, стояла у истоков создания «Рабочей газеты», где публиковала собственные статьи.

В 1879 году Софья перешла от теории к практике, последовав примеру кумира своей юности Дмитрия Каракозова. Вместе с товарищами она организовала настоящую охоту на императора. Очередное покушение было запланировано на ноябрь — царя было решено взорвать в поезде. План провалился: Александр II остался жив, но был взорван свитский поезд, который вез в Москву крымские фрукты. К счастью, обошлось без жертв.

Перовская и ее сотоварищи не сдавались. Весной 1880 года в Одессе была предпринята вторая попытка, вновь оказавшаяся безуспешной.

И наконец, настал 1881 год.

В суровую зимнюю пору члены Исполнительного комитета «Народной воли» приступили к подготовке нового покушения на императора, планировавшегося в Санкт-Петербурге. 27 февраля, всего за два дня до намеченной даты, лидер народовольцев Александр Желябов был неожиданно арестован в меблированных комнатах на Невском проспекте.

Бразды правления операцией взяла на себя Софья Перовская, до этого отвечавшая лишь за координацию наблюдения за передвижениями царской кареты. Именно она разработала детальный план расстановки бомбистов и, вооружившись бомбой, готова была лично атаковать монарха в случае необходимости.

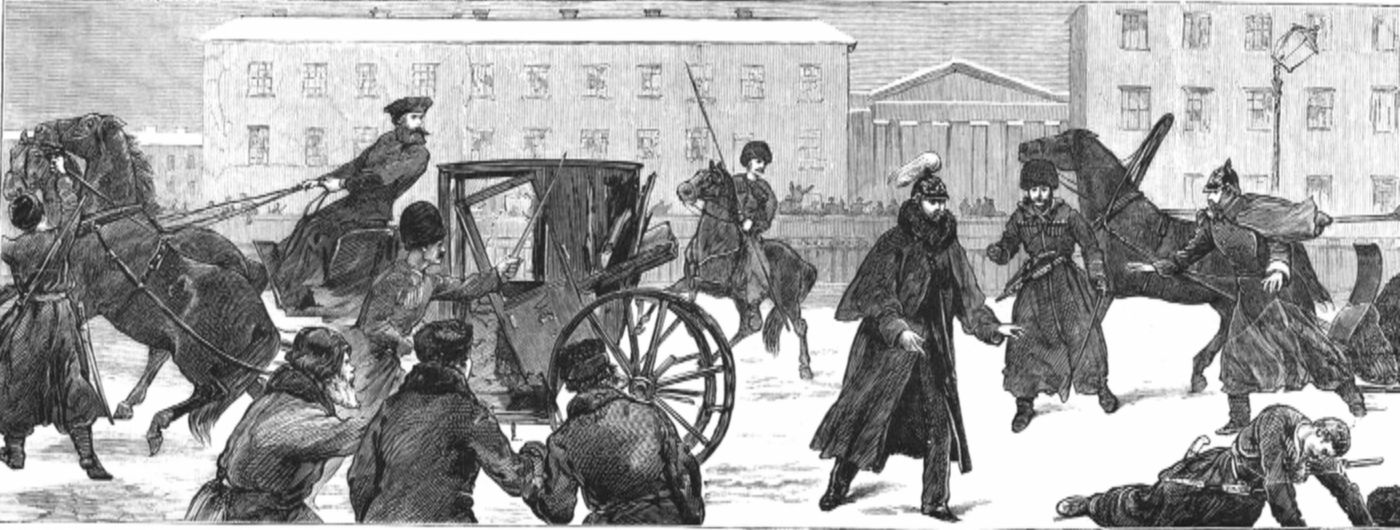

1 марта 1881 года императорский кортеж начал хаотично менять маршруты, вынуждая заговорщиков метаться по городу в напряженном ожидании. Около 14:25 на набережной Екатерининского канала заговорщики настигли цель. Первую бомбу бросил Николай Рысаков. Государь остался невредим и, выйдя из развороченной взрывом кареты, приблизился к схваченному террористу.

В этот критический момент Перовская, взмахнув белым платком, подала условный сигнал второму бомбометателю — Игнатию Гриневицкому. На сей раз взрыв не оставил императору-освободителю ни малейшего шанса.

Революционерка Анна Эпштейн, находившаяся рядом с Софьей, впоследствии вспоминала:

«Когда я подняла глаза, то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться все ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся была как в лихорадке. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли…».

Совершив покушение, Перовская не покинула столицу, надеясь организовать освобождение арестованных соратников — Желябова, Рысакова, Кибальчича и других. Сам Гриневицкий скончался от ран, полученных от собственной бомбы, в день гибели государя.

10 марта 1881 года Перовская была опознана на улицах Петербурга и немедленно арестована. Жандармы, презрительно называвшие ее «взрывной девкой», обращались с ней без всякого почтения. Среди революционеров ходили слухи, что в «охранке» над Софьей совершалось ужасное насилие. Подруга революционерки вспоминала:

«Она не отрицала, что к ней относились как к «девке». Как ее мучил тюремщик — отказывалась говорить».

Родителей Софьи известие о деянии дочери повергло в беспредельное горе. Ее отец, состоявший членом Совета министра внутренних дел и формально ответственный за безопасность империи, не сумел уберечь самого государя от рук собственной дочери! Этот чудовищный позор заставил Льва Николаевича публично отречься от Софьи. В отставку его, однако, не отправили — это стало бы для несчастного отца последним ударом.

Софья Перовская вместе с сообщниками предстала перед судом.

На суде ни один из обвиняемых не проявил признаков раскаяния. Перовская же и вовсе заявила открыто:

«Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придётся лечь на нём, но сделать его надо».

Суд вынес приговор, соответствовавший деянию: Перовская, Желябов, Кибальчич, Рысаков и Михайлов были приговорены к смертной казни через повешение.

В тюремной камере, в ожидании казни, Софья лепила из хлебного мякиша человеческие фигурки и, подвесив их на собственном волосе, покачивала в руке. На насмешки тюремщиков она не реагировала.

3 апреля 1881 года на плацу Семеновского полка 28-летняя Софья Перовская и ее соратники были казнены.

Новая, посмертная жизнь Софьи Перовской началась после Октябрьской революции, когда большевики включили ее имя в пантеон революционных героев. Улицы по всей стране стали носить ее имя, а сильно отредактированную биографию включили в школьную программу.

До сих пор в разных городах России существуют десятки улиц, носящих имя Софьи Перовской. Вокруг этих названий не утихают споры: допустимо ли увековечивать память женщины, причастной к убийству царя-освободителя?