«Пошли, барынька, не упрямься, — бормотал пьяный матрос, подтягивая ее к подворотне. — Там и соломки чутка постелено!». Ошеломленная Ольга, сжимая в руках коробочки с папиросами, послушно, шажок за шажком, приближалась к темноте…

Оленька (так называли девочку в семье) родилась в 1884 году в семье генерала Льва Степановича Барановского. Маменькой ее была Мария Васильевна, дочь выдающегося русского ученого-востоковеда академика Василия Павловича Васильева.

Семья Барановских на была благополучной. Лев Степанович был человеком очень влюбчивым и, познакомившись однажды с молоденькой барышней, решил развестись с женой, матерью его троих детей — дочерей Ольги и Елены, сына Володи.

Мария Васильевна, узнав об измене мужа, чинить препятствий не стала, благодаря чему развода удалось довольно быстро добиться. Дочери Ольга и Елена стали жить с матерью, сын Володя, которому предстояло обучаться военному делу, остался с отцом.

В 1901 году Ольге Барановской исполнилось семнадцать лет. Это была весьма симпатичная барышня с вьющимися волосами, с крупными темными глазами и чувственными губами. Кроме того, Оля была недурно образована: училась дома, затем — в гимназии.

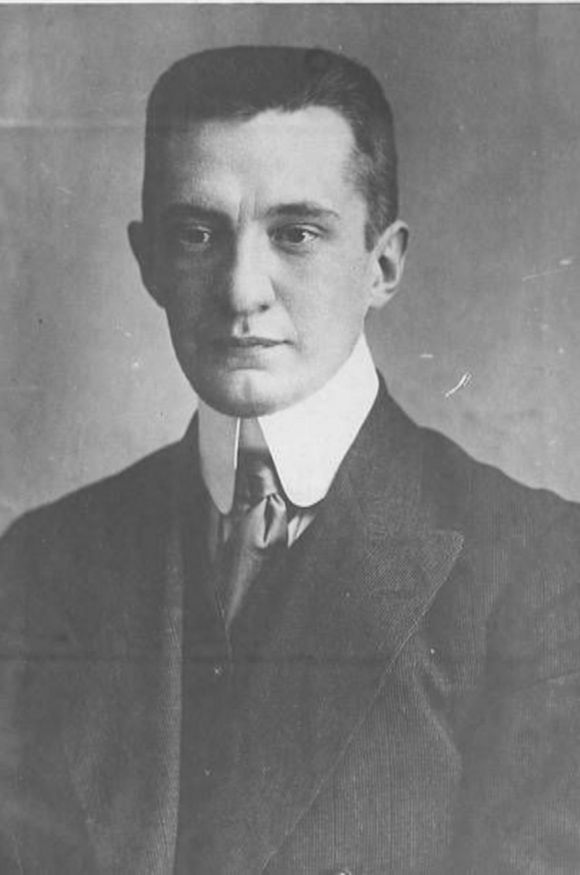

Кавалеров у Ольги было хоть отбавляй, однако самым преданным являлся 21-летний студент юридического факультета Петербургского университета Александр Керенский.

Александр прибыл в столицу недавно — он родился в Симбирске в семье директора Симбирской мужской гимназии Федора Михайловича Керенского. Самым известным учеником Федора Михайловича был тогда еще никому неизвестный Владимир Ульянов.

Керенские и Ульяновы дружили семьями, но Александр и Владимир практически не общались: Ленин был на одиннадцать лет старше Керенского.

После назначения Федора Михайловича Керенского главным инспектором училищ Туркестанского края, семья переехала в Ташкент, где Александр поступил в гимназию.

В старших классах Александр считался воспитанным юношей, прекрасным актером и умелым танцором.

Ташкентскую гимназию Керенский окончил в 1899 году с золотой медалью, и вскоре поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, с которого перевелся на юридический.

В Петербурге Керенский «заболел» революцией, и на этой почве и познакомился с Ольгой Барановской, которая также горячо поддерживала народовольческие идеи.

Александр стал вхож в семью Барановских, и вскоре понял, что он любит Ольгу. Барышня ответила ему взаимностью.

Однако обвенчаться сразу влюбленные не смогли — отец Керенского не разрешил сыну жениться, пока тот не закончит учебу в университете.

Бракосочетание состоялось летом 1904 года в селе Каинки — имении отца Ольги, академика Василия Павловича Васильева.

3 апреля 1905 года Ольга родила сына Олега, а еще через два года семья пополнилась еще одним мальчиком — Глебом.

Между тем, в неспокойные революционные годы карьера Александра Керенского развивалась стремительно. Молодой адвокат брался за самые сложные и скандальные дела, защищал революционеров во время крупных политических процессов, принимал участие в расследовании расстрела рабочих на Ленских приисках.

Такая деятельность сделала Керенского невероятно популярным среди простых людей. Когда состоялись выборы в первую Государственную Думу, Александр Федорович с большим отрывом победил ближайшего конкурента и стал депутатом.

Во время предвыборной кампании Ольга была помощницей мужа: именно она придумала Александру знаменитую прическу «бобрик».

Однако истинный взлет Керенского к власти начался в дни февральского переворота. Александр Федорович стал одним из главных творцов революции.

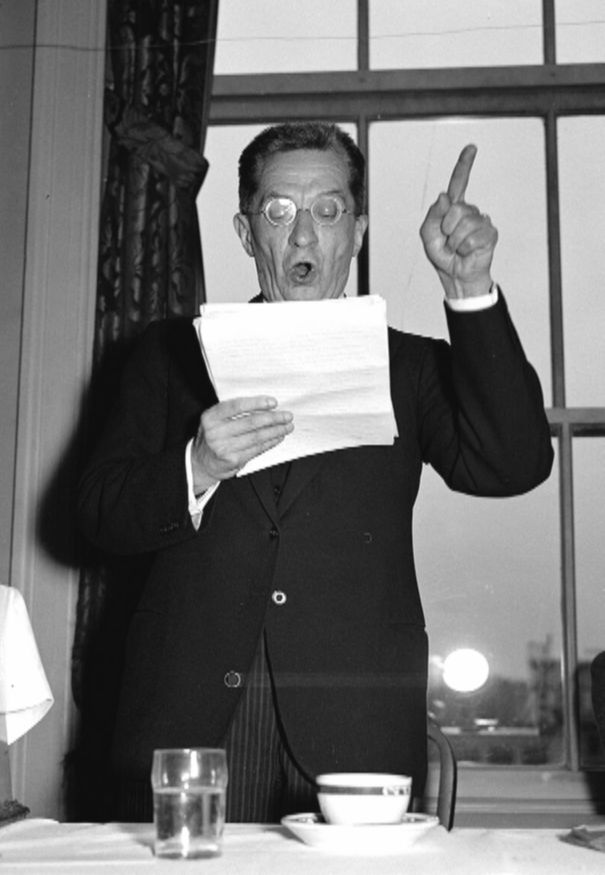

Так, 14 февраля 1917 года с трибуны Государственной Думы Керенский заявил:

«Исторической задачей русского народа в настоящий момент является задача уничтожения средневекового режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы — физического их устранения».

Эти слова вызвали шок у председателя Думы Родзянко. Михаил Владимирович потребовал от выступавшего немедленно пояснить свои слова. Керенский ответил:

«Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Древнего Рима».

26 февраля 1917 года Николай II издал указ о роспуске Думы, но Керенский призвал не подчиняться царю.

При активном участии Александра Федоровича был создан Временный комитет Государственной думы, а также Военная комиссия, ставшая центром сопротивления революционеров полицейским силам.

Керенский постоянно выступал перед солдатами, агитировал их, занимался допросами арестованных министров царского правительства, получал конфискованные деньги и документы.

Чем известнее и популярнее становился Керенский, тем меньше ему нравилась законная жена.

О многочисленных романах Александра Федоровича не говорил только ленивый: здесь были и актрисы, и балерины, и даже Елена Барановская, двоюродная сестра Ольги Львовны. Ходили слухи, что свою дочь Елена родила от Керенского.

В 1917 году находившийся в зените славы Керенский окончательно съехал от жены.

Ольга Львовна, безмерно любившая мужа, ужасно страдала. В возрасте 33 лет она стала «соломенной вдовой» — так называли женщину, по каким-то причинам не живущую с мужем продолжительное время.

Смыслом жизни Ольги Львовны стали дети.

Между тем, ее муж, окруженный красавицами-актрисами, продолжал восхождение по карьерной лестнице. После отречения Николая II Керенский способствовал и отказу от власти 3 марта великого князя Михаила Александровича. Трехсотлетняя власть дома Романовых пала, и Керенский стал именно тем, кто эту власть подобрал.

Сначала Александр Федорович стал заместителем председателя исполкома первого состава Петросовета во Временном правительстве, сформированном на основе Временного комитета.

7 июля 1917 года Керенский сменил князя Георгия Львова на посту министра-председателя, с сохранением постов военного и морского министра.

В сентябре 1917 года, сразу после подавления Корниловского мятежа, Александр Федорович изменил структуру временного правительства, создав так называемую Директорию. Полномочия главы (министра-председателя) правительства и Верховного главнокомандующего были объединены — фактически, Керенский получил диктаторские полномочия.

Казалось, простой адвокат добился невозможного — он занял место царя. Сергей Есенин писал в поэме «Анна Снегина»:

Свобода взметнулась неистово.

И в розово-смрадном огне

Тогда над страною калифствовал

Керенский на белом коне.

Но не только поэты писали про Керенского! Не проходило дня, чтобы в большевистской прессе не появлялись фельетоны или карикатуры на министра-председателя.

Писали, что Керенский ведет роскошную жизнь, спит в царской постели. Доля правды в этом была: Александр Федорович, и правда, жил на широкую ногу.

Керенский полагал, что его власть крепкая и надежная, но это была иллюзия.

Многие министры и даже представители иностранных посольств призывали Александра Федоровича организовать защиту Временного правительства от готовящегося восстания большевиков. Однако Керенский утверждал, что он держит все под контролем, а в Петрограде более чем достаточно войск не только для подавления мятежа большевиков, но и для того, «чтобы окончательно с ними покончить».

Таким образом, восстание стало для Керенского полной неожиданностью. Лишь в 2 часа 20 минут ночи 7 ноября 1917 года, когда Петроград наполнился революционными матросами и солдатами, Александр Федорович экстренно отправил в Ставку телеграмму генералу Духонину с требованием немедленно направить в столицу казачьи части.

Духонин лишь развел руками — перебросить казаков так быстро никакой возможности не было. Переговоры между министром-председателем и генералом по прямому проводу ни к чему не привели.

Воевать за Керенского в республике было практически некому, а сам он не смог создать до начала восстания военную силу, на которую мог бы опереться.

В 21 час 40 минут 7 ноября 1917 года комендор Евдоким Огнев произвел холостой выстрел из бакового шестидюймового орудия крейсера «Аврора». Был дан сигнал к штурму Зимнего.

Керенский принял решение бежать. Как вспоминал охранявший Зимний юнкер, министр-председатель бежал, переодевшись в платье горничной (другой вариант — сестры милосердия).

Керенский впоследствии опровергал версию о побеге в платье: он утверждал, что уехал в своем обычном френче в автомобиле американского посла и с американским флагом.

«Наверное, секунду спустя моего проезда ни один из них не мог себе объяснить, как это случилось, что он не только пропустил этого «контрреволюционера», «врага народа», но и отдал ему честь».

Керенский добрался до Гатчины, где пытался вернуть власть, организовав поход 3-его конного корпуса генерала Краснова на Петроград.

Однако Краснов не горел желанием защищать «министра-председателя». Керенский отправился в Новочеркасск, где пытался встретиться с генералом А.М. Калединым. Генерал беседовать с Керенским отказался.

До конца 1917 года Керенский скитался в отдаленной провинции между Петроградом и Новгородом, в деревенской и дачной местности.

После разгона большевиками Учредительного Собрания Керенский отправился в Финляндию.

В июне 1918 года Александр Федорович добрался до Мурманска, откуда эмигрировал из страны. Бывший адвокат и глава правительства отправился в Лондон.

Его семья осталась в Советской России.

О бегстве мужа — сначала из Зимнего дворца, а затем — и из страны, — Ольга Львовна узнала в «общем порядке», из газет. Это стало для женщины главным кошмаром в жизни. Она вспоминала:

«Предчувствие не обмануло. Однажды ночью пришли с обыском.«При малейшем сопротивлении я буду стрелять», — заявил человек в офицерской форме. «Стреляйте, я не боюсь»».

К счастью, обошлось. Обыск произошел весной 1918 года. Супруг Ольги Львовны к тому времени уже был в безопасности, за границей.

Керенская-Барановская с малолетними детьми и больной матерью остались в Петрограде без средств к существованию. Чтобы как-то прокормиться, Ольга Львовна стала набивать табаком папиросные гильзы и продавать их революционным матросам. Другого способа выжить не было.

Как вспоминал сын Ольги Львовны, однажды выход матери из дома едва не закончился бедой. Пьяный матрос обратил внимание на симпатичную «барыньку» и пытался затащить ее в подворотню. Лишь громкий крик Ольги Львовны спас ее от ужасного.

Вскоре жить в Петрограде стало невозможно. Керенская вспоминала:

«В городе начались ограбления квартир и убийства. Прислуги почти никто уже, кроме коммунистов, не держал, дворники были упразднены, охранять дома и квартиры было некому… Мы уже понимали тогда, что надо только стараться сохранить жизнь, не быть убитыми грабителями, не умереть с голоду, не замерзнуть.»

Из Петрограда Ольга Львовна с детьми отправилась в Коми, город Усть-Сысольск. Здесь жизнь была тяжелой, голодной, но все же не настолько ужасной, как в городе на Неве.

«Соломенная вдова» Керенского со дня на день ожидала ареста. К счастью, ей помог бывший эсер доктор Борис Соколов, когда-то делавший Александру Федоровичу операцию.

Соколов по поддельным документам повез Ольгу Львовну и ее детей в Эстонию. Чтобы быть похожей на эстонку, Керенская надела светлый парик. Пограничный контроль удалось пройти чудом: солдат узнал «соломенную вдову» бывшего главы государства, но не стал поднимать шум.

Из Эстонии семья отправилась в Швецию, затем — в Лондон. Ольга Львовна вспоминала:

«Нелегко мне было решиться на этот отъезд. В России я оставляла все, что мне было дорого в прошлом, кроме детей. Я ехала за границу без денег, одна с детьми, не зная даже, в какую именно страну мы едем, не имея за границей ни родных, ни друзей. Мы предполагали, что Александр Федорович живет в Англии, но того, что мы едем к нему, у меня не было и в мыслях.

Наша семейная жизнь была кончена, окончательно разрушена. И я имела все основания предполагать, что А. Ф. живет за границей со своей новой семьей.Рядом с грандиозным водоворотом событий, вертевшим, коверкавшим и ломавшим Россию, рушилась, ломалась и окончательно сломалась и моя семейная жизнь.

И из-под всех развалин прошлого, и личных, и общероссийских, я должна была выкарабкиваться сама, как умела, таща за собой и моих детей, иногда только хватаясь за протянутые из жалости чужие руки».

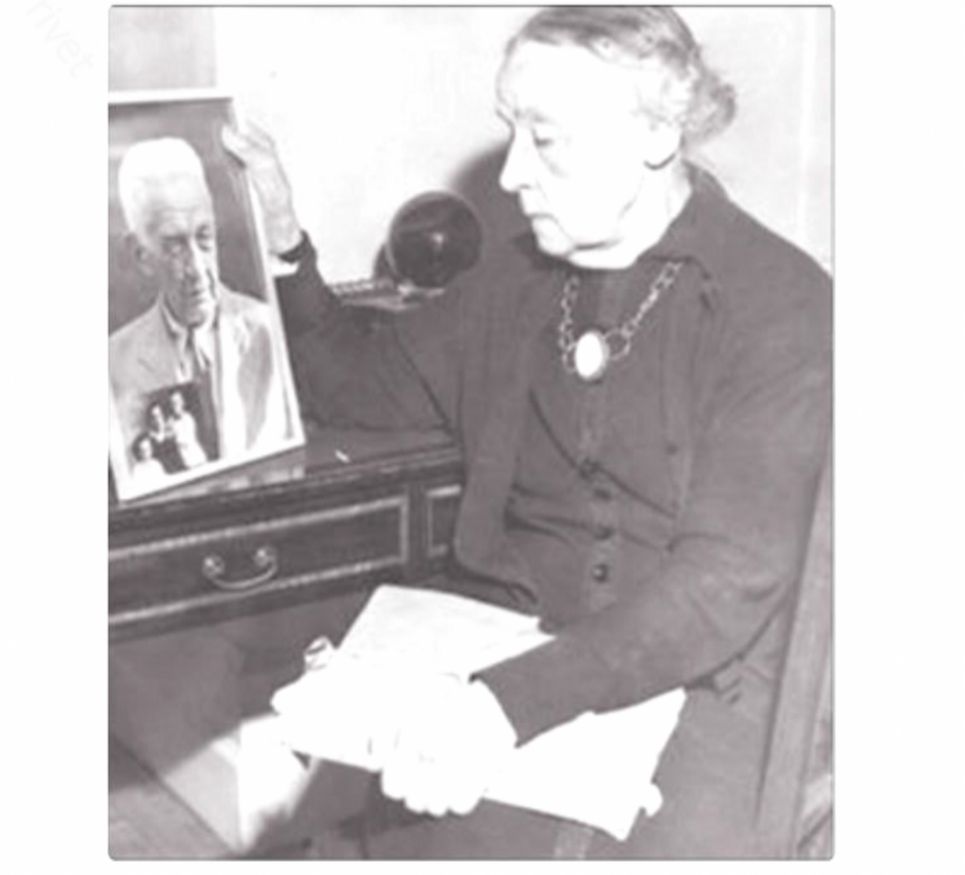

В Англии произошла долгожданная встреча — во время оформления развода Ольга Львовна впервые за много лет увидела своего мужа. Согласно воспоминаниям, Керенская-Барановская держала себя «с холодным достоинством», Александр Федорович также был с супругой предельно холоден.

Керенский совершенно не помогал семье. Чтобы поднять детей, Ольга Львовна устроилась на работу машинисткой, затем трудилась в благотворительной организации.

Невероятными усилиями женщина смогла дать сыновьям отличное образование — Олег и Глеб окончили частную школу, университет, стали дипломированными инженерами.

О бывшем муже доходили слухи: Александр Федорович переехал во Францию, стал редактором газеты «Дни», призвал Западную Европу к крестовому походу против Советской России…

В 1939 году Ольга Львовна прочитала в эмигрантской прессе, что Керенский женился на бывшей австралийской журналистке Лидии Триттон, которая была младше него на восемнадцать лет и считалась красавицей.

После гитлеровской оккупации Франции, Керенский вместе со второй супругой эмигрировал сначала в США, затем — в Австралию.

В 1970 году Александр Федорович полностью отказался от еды, и через некоторое время скончался в возрасте 89 лет.

Олег Керенский, старший сын Александра Федоровича и Ольги Львовны, стал знаменитым инженером-мостостроителем, членом Лондонского королевского общества.

Глеб Керенский также стал инженером, и весьма успешным.

Ольга Львовна всю жизнь отзывалась о бывшем муже с исключительным уважением, ни в чем его не винила. В 60-е годы она написала о Керенском большую книгу мемуаров.

Ольги Львовны Керенской-Барановской не стало в 1975 году. На момент смерти ей исполнился 91 год.

На смертном одре Ольга Львовна прошептала:

«Я выпила свою чашу до дна».