Она выглядела жалко: подол платья был вымазан грязью. Прическа превратилась в какое-то бесформенное месиво.

— Пускать не велено, — жестко ответил высокий лысый мужчина.

— Я прошу вас, как мать, — умоляюще произнесла посетительница.

На месте, где стояла женщина, уже образовалась лужа. Абсолютно мокрая, несчастная, она проделала длинный путь. И вот теперь ей указывали на дверь. У Марины Николаевны был только один способ решить вопрос в свою пользу. И она была готова на всё.

В Голубиной слободе любой показал бы дом Аксаковых – крепкий, основательный, хотя и в один этаж. Зато вдоль улицы он протянулся далече – целых четырнадцать окон смотрели на прохожих! Прокурор Земского суда, Тимофей Степанович, был человеком из небогатого, но уважаемого и старинного рода.

Супругу себе выбрал по сердцу – дочь товарища генерал-губернатора Уфимского наместничества. Звали ее Мариной Николаевной Зубовой, и все знали ее как женщину властную и очень умную.

В юности она получила превосходное образование. Вела переписку с самим знаменитым просветителем Новиковым. Тот удивился посланию юной девушки из провинции, где она делала замечания по поводу его журнала «Кошелёк». А потом ответил. Живой ум и начитанность Марины Николаевны восхищали столичного жителя.

«Дочь типичного «просвещённого чиновника» восемнадцатого века, — писал литературовед, князь Дмитрий Святополк-Мирский, — получила передовое воспитание, основанное на моралистическом благочестии и чувствительности, и на этих же основах построила воспитание своего сына.

Он вырос в атмосфере огромной любви и заботы, с ним никогда не обращались грубо или сурово. Его чувствительность и интеллектуальная восприимчивость развились очень рано».

Да, Марина Николаевна оказалась еще и превосходной матерью. Замуж она вышла 10 мая 1788 года, а в 1791 году на свет появился ее сын, Сережа. Вскоре после этого родня настояла, чтобы молодая семья перебралась к ним.

У родителей Марины Николаевны имелся в Уфе великолепный дом с огромной библиотекой. А в летнюю пору мальчика увозили в имение деда Аксакова. Невестка сразу понравилась там, а Сережу просто обожали.

«С первыми лучами солнца проснулась… немного спала она, но встала бодрою и живою, — позже напишет выросший С. Аксаков. – Оделась, поспешила к свекру… Появление невестки удивило свекра и обрадовало. Ее свежее лицо, блестящие глаза, убор волос и щегольское утреннее платье не показывали, чтобы невестку разбудили… Степан Михайлович любил живых, бодрых и умных людей, и все это он находил в невестке».

В четыре года, под наблюдением матери и деда, Сережа выучился читать. В пятилетнем возрасте уже мог декламировать стихи и в лицах рассказывать «Сказки тысячи и одной ночи». Решено было, что столь замечательному отроку надо как можно скорее поступать в гимназию.

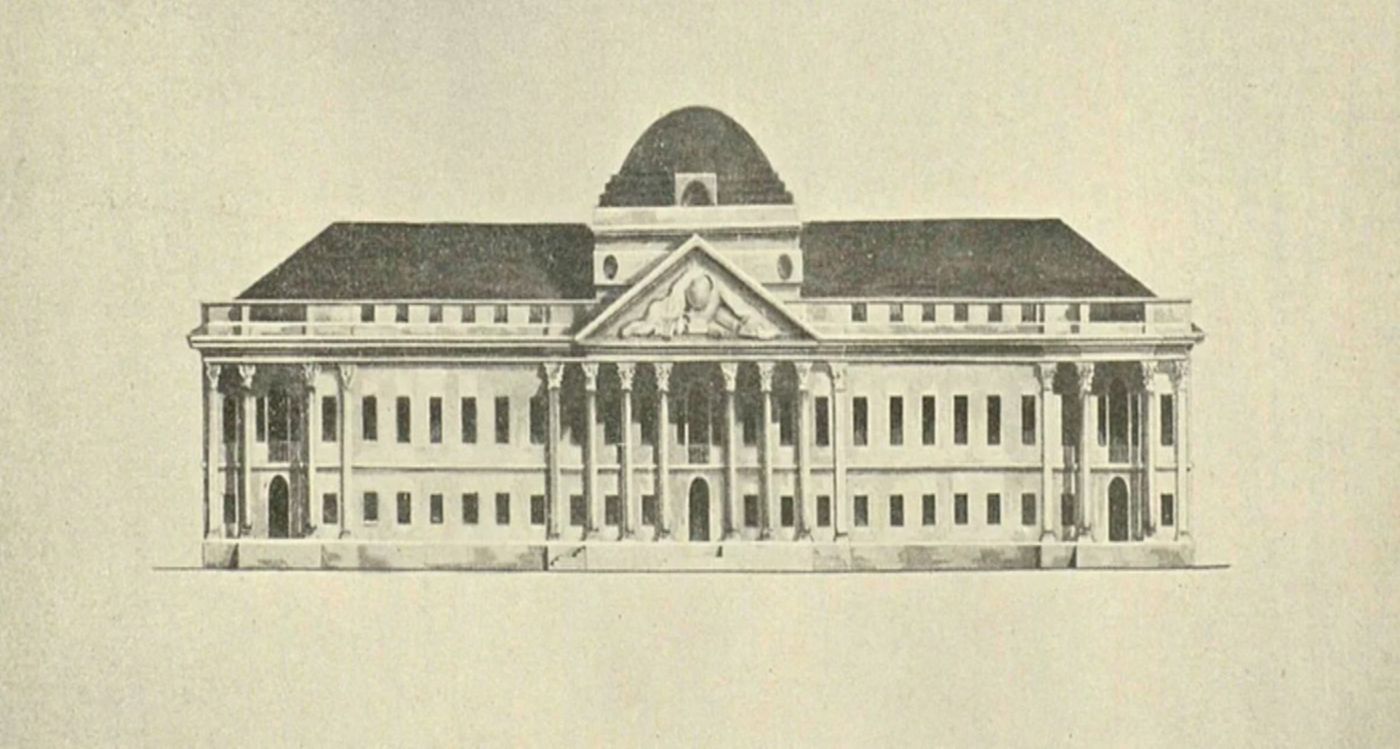

Отлично подготовленный мальчик в 1799 году выдержал экзамен в Казанскую гимназию. Расставание с родными проходило тяжело. Марина Николаевна горько плакала, да и Сережа едва сдерживался.

— Береги себя, мой мальчик, — повторяла мать, — все будет хорошо!

Но хорошо не было. Сережа оказался еще слишком мал для учебного заведения. В 1-й мужской гимназии царили порядки строгие, почти казарменные. Никто не собирался делать скидку на юный возраст воспитанника, и спрашивали с него, как с остальных.

А письма шли так долго! Проглотив нежное послание от матери, Сережа ждал следующего. Так и жил – от письма до письма… Бесконечно скучая, изнывая от суровой солдатской обстановки, Сережа Аксаков начал болеть.

Хуже всего было то, что надзиратель гимназии не верил в хворь мальчика. Он считал, что Сережа ленится и отлынивает от учебы. Ребёнок с горячкой был выпoрот. А когда Аксаков упал в обморок, надзиратель стоял возле него и громко кричал:

— Встать! Это что такое? Немедленно!

В лазарете Сережу внимательно осмотрел врач.

— Падучая, — задумчиво проговорил он. – Возможно, наследственное? Надо написать родителям.

Когда Марина Николаевна узнала, что сын в тяжелом положении, засобиралась в дорогу сразу. Ее не пугали ни долгий путь, ни постоянные дожди. Мать рвалась к своему больному ребенку.

Известие застало ее в имении. Прикидывали, сколько времени потребуется, чтобы доехать до Казани? Семейный экипаж отсылать в такую даль не стали. Только до ближайшей станции довезли Марину Николаевну, а потом ей надо было договариваться с подводами и почтовыми каретами.

Напрасно родня просила ее подождать. Захворал Сережа, это плохо. Но дети часто болеют. А вдруг, к ее приезду, уже встанет на ноги? И не нужен будет этот длинный путь. Но мать твердо решила, и ее ничто не могло остановить.

Осенняя погода была ужасной. Марина Николаевна несколько раз попадала под сильный ливень и вымокла совершенно. Платье пришло в негодность, обувь протекла. Десять дней она добиралась на крестьянских телегах, а потом оказалась на берегу Камы. Лед только установился, проще всего было перейти реку, да боязно… И все же Марина Николаевна дошла.

Она не была одна, разумеется. С ней отправили нескольких дворовых людей, надежных спутников. Но даже они, простые люди, жаловались на усталость и плохое самочувствие. Из уст матери Сережи не прозвучало ни одной жалобы. Когда она добралась до гимназии, то выглядела жалко – мокрая женщина, усталая, нечёсаная.

Больница мужской гимназии находилась в том же учебном корпусе, но только на третьем этаже. Надзиратель сразу объявил: никого не пустит. Мокрая женщина может отправляться восвояси, но больной останется на месте!

— У вас нет сердца, — проговорила Марина Николаевна.

— У меня есть правила. Теперь я вижу, отчего ваш сын такой нервный. Это явно в вас!

Препирательства продолжались с полчаса. Видя, что ее аргументы не действуют, Марина Николаевна решилась на крайнюю меру. Тихо вскрикнув, она упала на пол, прямо в ту самую лужу, которая натекла с ее обуви и платья.

Обморок Аксаковой заставил надзирателя пойти на попятный. Когда женщина пришла в себя, ей сообщили, что она может обсохнуть, а потом ее приведут к Сереже. И она сможет его посещать все время, что мальчик будет находиться в лазарете. На шум прибежал директор, которому – разумеется! – не был нужен скандал. Он даже согласился, чтобы мать беседовала с сыном наедине, без присутствия надзирателя.

— Его вид нервирует меня, — проговорила Марина Николаевна, — со мной может снова случиться обморок.

Встретившись с матерью, Сережа пошел на поправку. Но, глядя на ребенка, Марина Николаевна поняла: они поторопились. Сына увезла с собой. В гимназию Сережа вернулся только в 1801 году. А еще три года спустя старшие классы его гимназии преобразовали в курс Казанского университета. Его-то Аксаков и окончил в 1807-м. Уже не было надобности в обмороках – он учился спокойно и успешно.

Марина Николаевна покинула этот мир в 1833 году. Благодарный и любящий сын впоследствии вывел ее образ в «Детских годах Багрова-внука». Правда, там пришлось поменять многие имена, чуть иначе рассказать события – ведь на тот момент многих их свидетели были еще живы.