«За 10 рублей серебром дочь не продам!», — наотрез отказал отец. Ирек уже смекнул, что жадный скупщик обманывает его, занижает цену за дочь.

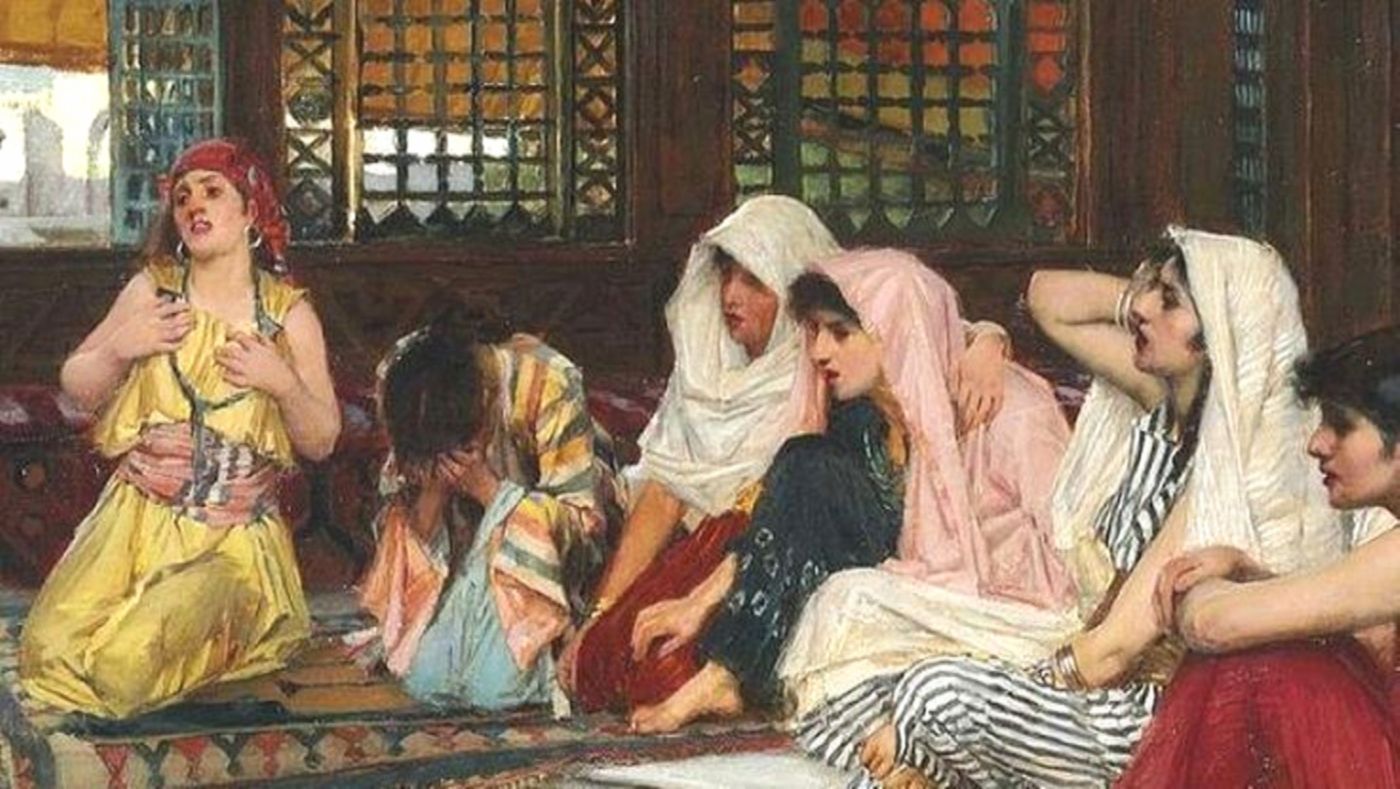

Торговля живым товаром издревле была важной статьей дохода среднеазиатской и кавказской знати. Объемы работорговли стали снижаться лишь после прихода в эти регионы Российской империи, да и то это печальное явление в том или ином виде сохранялось вплоть до конца девятнадцатого столетия.

По свидетельству древних авторов, работорговля возникла на Северном Кавказе в период античности. Множество разрозненных племен, постоянно враждовавших между собой, захватывали немало рабов обоего пола. Мужчин и некрасивых женщин использовали для сельскохозяйственных, строительных работ и в качестве прислуги. Девушек-красавиц отправляли на невольничьи рынки Тавриды.

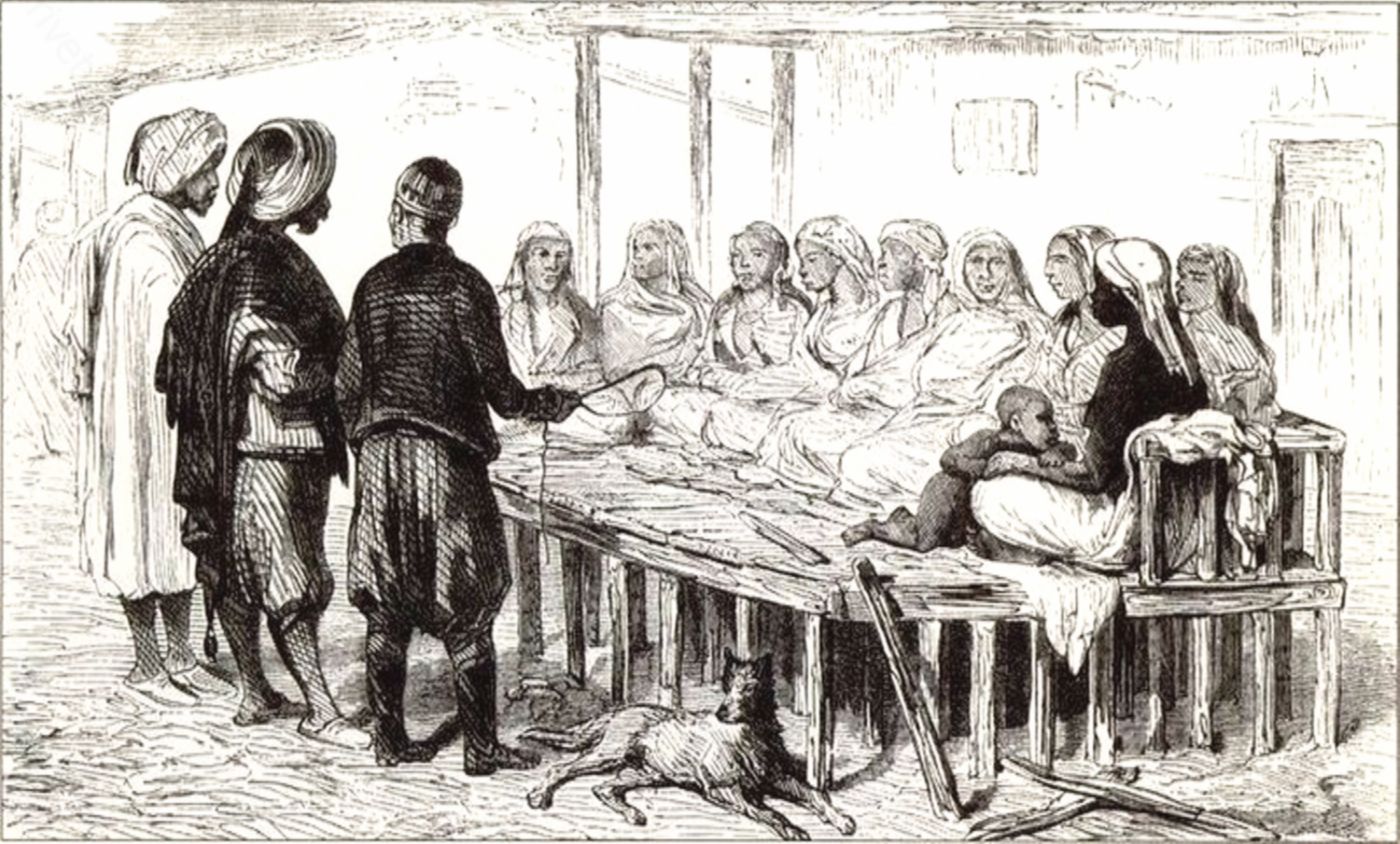

Немногочисленные европейцы, которым довелось побывать на Кавказе в Средние века, в большинстве случаев сообщали о продаже невольниц.

В 1420 году в Зихии (Черкесии) побывал баварец Иоганн Шильтбергер, сообщивший в Европу следующее:

«Здесь злые люди, продающие язычникам собственных детей своих и тех, которых они крадут у других».

В 1502 году в Зихии побывал известный генуэзский путешественник Джорджио Интериано. Свои впечатления Джорджио отразил в книге «Быт и страна зихов, именуемых черкесами. Достопримечательное повествование». Помимо прочего, Интериано написал:

«Зихские феодалы нападают внезапно на бедных крестьян и уводят их скот и их собственных детей, которых затем, перевозя из одной местности в другую, обменивают или продают».

Однако Джорджио стыдливо не упомянул, что именно итальянские фактории на Черноморском побережье активнее всего скупали невольников у зихов. Причем, генуэзцам не сильно были нужны мужчины — африканцы были и выносливее и послушнее горцев. Европейцы гораздо охотнее выкладывали золотые монеты за юных горянок, красота которых славилась и на Востоке, и на Западе.

В конце XV века итальянские колонии в Причерноморье были захвачены турками. Теперь работорговцы с Кавказа везли живой товар в основном на невольничьи рынки Османской империи.

Впрочем, у горцев были и могучие конкуренты — крымские татары. Татары поставляли на османские рынки славянок, ценившихся на вес золота в гаремах турецких богачей.

Стремясь не отстать от татар, горцы нападали на поселения русских и казаков, хватали красивых женщин и девушек и везли их на продажу.

Пик северокавказской работорговли пришелся на XVIII столетие. В это время практически все побережье Черного моря от Гагр и вплоть до первых русских поселений стало одним большим невольничьим рынком, на котором покупателями живого товара были турки, а поставщиками — горцы.

Работорговля шла в Тарки, в Дербенте, в Джаре, в Геленджике, в Анапе, в Туапсе, в Сухум-Кале и во многих других местах Кавказа.

Невольницы, продававшиеся на рынках Северного Кавказа на Северо-Востоке, в основном имели христианское и грузинское происхождение. На Северо-Западе торговали абхазками и черкешенками.

Вот как рассказывал об этом явлении в своей книге «Исследование торговли людьми на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 1750-1762 гг.» историк 18 века М. Пейсонель:

В XIX веке работорговля на Северном Кавказе пошла на спад, но все равно ежегодно на рынках продавалось порядка 4000 невольников.

Невольница могла оказаться на рынке не только в результате нападения врагов. Нередко девушек продавали их родители. Для многих многодетных, бедных семей из Центральной Азии, с Северного Кавказа, из татарских поселений лишний рот был в тягость.

Кроме того, в Османской империи девушка могла попасть в гарем султана, что означало благополучную и сытую жизнь.

Покупкой красавиц у родителей занимались так называемые «скупщики девочек». Обычно скупщик ездил от одного селения к другому на арбе, запряженной мулом. Об одном из таких торговцев в 1840 году написала «Камско-Волжская газета»:

*

Прикупив определенное количество девушек, скупщик вез их к Черному морю для продажи османским работорговцам. Уже оттуда бедняжки попадали на невольничьи рынки.

Свидетелем торговли невольницами стал француз А.Фонвиль, служивший в 1863 году на Северном Кавказе:

«Мы пустились немедленно в путь и к вечеру того же дня прибыли в Туапсе. О Туапсе нам всегда говорили, что это есть торговый центр всего края и что местность здесь чрезвычайно живописна. Представьте же наше удивление, когда мы приехали на берег моря, к устью небольшой речки, ниспадавшей с гор, и увидали тут до сотни хижин, подпертых камнями из разрушенного русского форта и покрытых гнилыми дырявыми досками.

В этих злосчастных хижинах проживали турецкие купцы, торговавшие женщинами. Когда у них составлялся потребный запас этого товара, они отправляли его в Турцию на одном из каиков, всегда находившихся в Туапсе».

Упомянутые Фонвилем «злосчастные хижины турецких купцов» были перевалочными пунктами: именно сюда скупщики доставляли девушек.

Закат работорговли на Северном Кавказе и в Центральной Азии связан с проникновением русской культуры.

После того, как Закубанье было присоединено к Российской империи, русский флот открыл настоящую охоту за судами турецких работорговцев. Европейский современник Морис Вагнер писал:

«Торговля черкесскими девушками производится все еще в том же объеме, но требует теперь большей осторожности, чем раньше и ограничивается исключительно месяцами морских бурь, с октября по март, когда русские крейсера удаляются от берегов, лишенных гаваней». — Морис Вагнер.

Османские работорговцы были готовы на все, лишь бы доставить в Стамбул очередную партию живого товара. Дело в том, что даже потеряв девять каиков из десяти, торговец все равно оказывался в выигрыше. Русский разведчик Ф.Ф. Торнау так сообщал о финансовой составляющей причерноморской работорговли:

«Работорговля для турецких купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они занимались этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшею им со стороны русских крейсеров. В три или четыре рейса турок, при некотором счастии, делался богатым человеком и мог спокойно доживать свой век; зато надо было видеть их жадность на этот живой, красивый товар».

Приобретя юную красавицу у скупщика за 100 монет, на невольничьем рынке в Стамбуле работорговец мог выручить за нее в десять, а то и в двадцать раз больше.

Турецкая работорговля во многом проходила под прикрытием англичан, получавших солидную долю от продажи невольниц. Военные корабли «царицы морей» зачастую мешали русским кораблям в борьбе с османскими головорезами, промышлявшими не только продажей невольниц, но и контрабандой оружия, которое англичане поставляли горцам.

Несмотря на козни Англии, Российской империи постепенно удалось свести до минимума торговлю живым товаром на Северном Кавказе и в Причерноморье. Теперь девочки и девушки, жившие на этих и близлежащих территориях, могли не опасаться приезда скупщика.