Вивиан, маленькую ирландскую сироту, продавали на рынке, словно рабыню. Вместе с ней с молотка ушли еще пять ребятишек. Никто из них не проронил ни единого звука, потому что знали: бесполезно. Американские фермеры охотно покупали детей, чтобы потом превратить их в своих рабов. И все это делалось под прекрасными лозунгами «Найдем малышам новые семьи».

Голодные дети были готовы подраться из-за куска хлеба. Чарльз Лоринг Брейс каждый день видел их на улицах Нью-Йорка: с перепачканными личиками, растрепанные, в лохмотьях, они сбивались в маленькие стайки. Некоторые почти не говорили по-английски, потому что были детьми недавних переселенцев.

Кальвинист Брейс служил пастором на острове Блэквелл. В этих местах жили очень бедные люди: преимущественно, ирландцы которым не посчастливилось разбогатеть на новом месте. Они уезжали с родины из-за Великого Голода, с которым не сумело справиться правительство. Но и американская земля встретила их не слишком приветливо.

Судьбы у ребятишек, приехавших вместе с родителями (или уже родившихся в США) были похожими – сначала родители работали из последних сил, потом сдались. Кто-то заболевал и умирал. Кто-то прикладывался к бутылке. Постепенно число сирот в квартале Блэквелл стало приобретать какие-то совершенно немыслимые масштабы. В 1850-е их было около 30 тысяч человек!

«С этим нужно что-то делать, — говорил Чарльз Лоринг Брейс. – Надо хотя бы положить начало».

И в 1853 году он создал Общество помощи детям. А год спустя его силами возникли несколько «домов для газетчиков». Это были простенькие дешевые дома, которые сдавали комнаты за гроши детям, разносившим газеты. Даже скудного заработка этих ребятишек хватало, чтобы оплатить место под крышей и элементарную еду. Успех был феноменальным! В «дома для газетчиков» мечтали попасть сотни ребятишек, а нью-йоркские журналисты принялись в один голос прославлять доброго мистера Брейса.

На самом деле мистер Брейс откровенно презирал бедных маленьких сирот. Он называл их «отбросами умирающей цивилизации» (имея в виду Европу) и «уличными крысами». В своем эссе «Мизери Роу» он писал такие вещи:

«Эти переселенцы из Ирландии – неполноценные. Они недалекие и склонны к нарушению закона. Поэтому моя главная задача состоит в том, чтобы помочь очистить улицы от них. Использовать их труд и устроить как можно дальше от Нью-Йорка. Если мы будем просто помогать им деньгами, то они сочтут это нормальным явлением, привыкнут к нему, и станут воспринимать благотворительность, как должное».

На самом деле, далеко не все, кто жил на улицах, являлись сиротами в буквальном смысле этого слова. Та же ирландка Вивиан О’Брайен имела родного отца, который совершенно не интересовался ее жизнью. Восьмилетняя девочка слонялась по улицам с протянутой ладошкой. И Брейса осенило: есть вариант, куда деть большую часть таких, как Вивиан!

На западе страны активно осваивались земли. Там жили фермеры, которым страшно не хватало рабочих рук. Вместе с тем, рабство считалось негативным явлением, его распространение не поощрялось. Значит, следовало направить на Запад тех, кто рабами не являлся, но мог работать за еду и кров. Кто? Ну конечно, сироты!

В каждом американском сообществе, особенно в западном, есть много свободных мест за общим столом», — писал Брейс. «У них достаточно всего для себя и для чужака».

Сначала он начал собирать информацию в Коннектикуте, Пенсильвании и на Среднем Западе. Многие фермеры пришли в восторг от того, что к ним могут направить дешевую рабочую силу.

Стало доходить до того, что Брейсу слали письма с подробным указанием, кого именно хотят видеть у себя: одни заказывали мальчиков, другие девочек. Кому-то требовались дети определённого возраста. Иногда в письме даже уточняли цвет глаз!

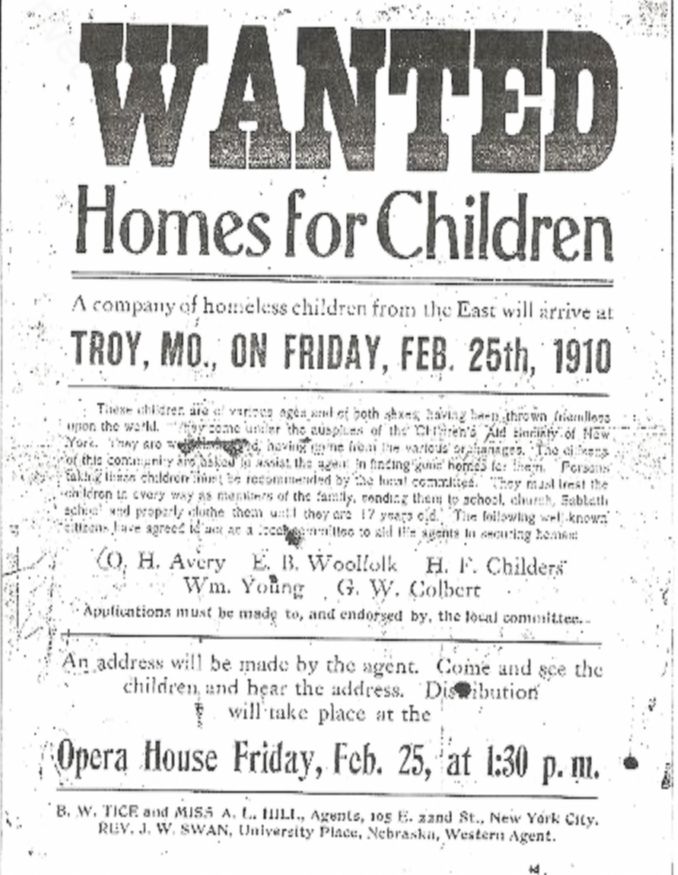

Брейс отбирал сирот на улицах очень тщательно. Сначала он просто подбирал под запросы малышей и отправлял их к приемным родителям. А потом делло решили поставить на поток. Собирались группы по 5-30 детей разного возраста.

Среди них были и совершенные младенцы (которые ничем не могли бы помочь фермерам, но зато становились милыми игрушками для их жен), так и подростки, которые могли много и тяжело работать. Находили агента-сопровождающего, который контролировал группу до прибытия на место, а потом уже распределял их на месте.

Вивиан О’Брайен отправилась на запад в 1855 году. Восьмилетнюю девочку привезли в маленький городок, где был устроен настоящий аукцион: детей вывели на площадь, словно настоящих рабов, и за них торговались фермеры. Вивиан была куплена одной из первых и потом еще час тряслась в повозке, чтобы добраться до своего нового дома.

Впрочем, в доме она никогда не жила. Для девочки выделили закуток в хлеву и пояснили – она будет ухаживать за овцами. Кормили ее два раза в день, рано утром и поздно вечером. Причем на еде так сильно экономили, что Вивиан постоянно чувствовала урчание в желудке.

Когда она похудела и ослабла, фермерская семья посчитала, что выжала из нее максимум и отдала в другую семью. Там Вивиан ухаживала за курами и гусями…

Ловкий Брейс быстро сообразил, что абы кто фермерам не нужен. Парни требовались посильнее, девочки – покрасивее. Шансы были только у ребят с европейскими лицами, без малейшей восточной примеси. Их не усыновляли, а просто выписывали контракт на трудоустройство, который действовал до достижения детьми возраста 21 года.

В контракте оговаривались условия труда и режим питания, как будут содержаться дети… На самом деле, это редко выполнялось. По сути, детей отдавали в рабство.

А иногда случались вещи и похуже. Хорошенькие работницы нередко подвергались преследованиям со стороны своих нанимателей. А кому-то прямо говорили: у меня не стало жены, ты будешь исполнять ее обязанности по дому и не только. И приходилось подчиняться, потому что идти было некуда.

«Это очень хороший выход для сирот, — захлебывались от восторга американские журналисты девятнадцатого века, — попасть в добрую, морально честную и здоровую семью. Это намного лучше, чем влачить существование на улице. У таких детей есть пища, кров, и возможность приобрести навыки, которые со временем могут их кормить».

«Со временем» получалось не у всех. От тяжелого труда и плохих условий, многие сироты стали болеть и умирать. К ним редко приглашали лекарей (опять же, экономили!). Но «сиротские поезда» — так называли составы, которые везли детей на работу – исправно ездили по разным направлениям.

Отправку детей брали на себя благотворители – организации и частные лица. Им рассказывали, что каждую семью тщательно проверяют перед тем, как туда отправляется ребенок. Но это было ложью. Агентов не хватало, чтобы проверить всех желающих. А спрос был огромный! Поэтому дети часто ехали в заведомо плохие условия к очень неблагонадежным людям.

Вдобавок, уже после устройства не осуществлялось никакого контроля. Уехали мальчик или девочка? Отлично. Будем считать, что нашли свой новый дом. А уж как им живётся в этом новом доме…

Брейс перевыполнил план. В разные семьи отправились не 30 тысяч детей, а в несколько раз больше. Он поселил их в сорока пяти штатах Америки, а еще в мексиканских и канадских семьях. Рабсилу разбирали, как горячие пирожки. В некоторых селеньях устраивали такие аукционы, что они напоминали настоящие невольничьи рынки.

«Детей осматривали, — писали критики Брейса, — заставляли открыть рот. У девочек спрашивали, не было ли у них отношений… Все это меньше всего напоминало заботу о детях».

С началом 20 века дело Брейса все чаще подвергалось критике. Установили, что 10 тысяч детей пропали без вести. Что с ними стало? Сбежали? Умерли? Подсчитали, что 8 процентов детей со временем вернулись в Нью-Йорк, и 87 процентов от общего числа сумели, в итоге, вырасти, создать свои семьи или заняться каким-нибудь ремеслом.

Но окончательно «сиротские поезда» прекратили свое существование в 1929 году. Тогда США переживали Великую Депрессию. Было не до этого.

Вивиан О’Брайен сбежала от своей второй приемной семьи. Она несколько месяцев слонялась по штату, пока ее не подобрали бродячие артисты. Девочка немного выступала вместе с ними, а потом, когда выросла, подалась в город, из которого ее забрали. Известно, что она вышла замуж за ирландца и стала матерью шестерых детей.

Позже писательница Кристина Бейкер Клайн написала пронзительную книгу об этом периоде американской истории. В ней рассказывается о девочке Вивиан… Совпадение было совсем не случайным.