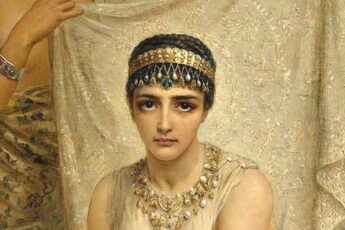

«Я никогда не была в него влюблена, но поняла, что это единственный человек, над которым я смогу властвовать, вместе с тем уважая его»

Елизавета родилась в 1751 году и была любимицей богатого генерал-аншефа Петра Стрешнева. Она с детства знала, что её слово — закон. В семье было 9 детей, но почти всех сгубили болезни, и отец баловал единственную выжившую дочь.

Когда она решила выйти замуж за вдовца с ребёнком — Фёдора Ивановича Глебова, старше её на 17 лет, отец был против. Да и выбор молодой и красивой девушки многим показался странным — «по своей воле и за старца!»

Но в 1772 году Елизавета всё равно обвенчалась с Глебовым, объяснив этот выбор фразой: «Я никогда не была в него влюблена, но поняла, что это единственный человек, над которым я смогу властвовать, вместе с тем уважая его». Брак, неравный по возрасту, стал вполне гармоничным союзом.

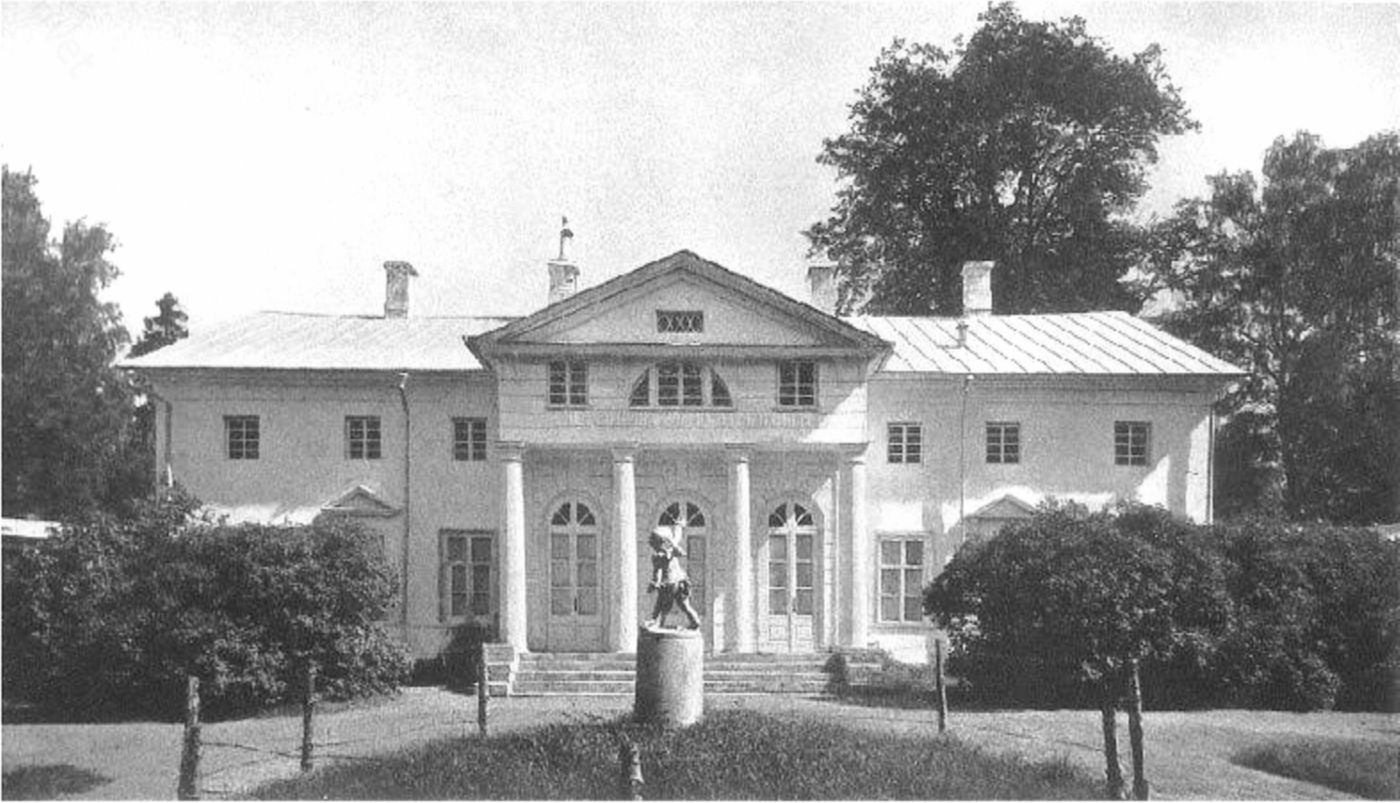

Глебов обожал жену и щедро одаривал её подарками. Для неё он отстроил знаменитое Знаменское-Раёк — одну из самых эффектных усадеб екатерининской эпохи. Параллельно под Москвой, в Покровском-Стрешневом, для Елизаветы появился изящный «ванный домик» — павильон «Елизаветино», где устраивали чай и летние приёмы.

16 июля 1775 года сама Екатерина II заезжала «к Елизавете Петровне на чай» — маленькая победа хозяйки, любившей подтверждать величие своего рода. Да, как единственная дочь в семье Елизавета выросла немного заносчивой.

В светской Москве Елизавету знали как образованную, но суровую барыню: библиотека, телескопы и микроскопы — всё по последней моде и науке, зато домашние жили как в казарме по строгому распорядку.

В «Елизаветино» работал над «Историей государства Российского» Карамзин, и это факт, которым семья гордилась десятилетиями. Но одновременно современники повторяли одно и то же: хозяйка властна, даже деспотична. Особенно это почувствовали ближайшие родственники — сыновья и внучки.

После смерти мужа в 1799 году Елизавета стала ещё жёстче. Она гордилась своими корнями: гербы Стрешневых и Глебовых висели по всем парадным, и по её хлопотам в 1803 году Александр I позволил наследникам прибавить к фамилии «Стрешнев».

Дворяне посмеивались , что она помешана на старине и родстве с царицей Евдокией Стрешневой, — второй женой первого Романова на престоле. Сама Елизавета только поддакивала — культ рода был ей жизненно важен.

Но семья была не в восторге. Мириться с суровостью матери было не под силу даже её сыновьям. Младшему сыну Дмитрию мать фактически запретила и служить, и жениться — он жил «при матери», часто «болел», лишь бы реже её видеть.

Старший, Пётр, женился на княжне Анне Друцкой-Соколинской — и тут начались пересуды: для гордой Елизаветы этот брак казался «неравным» по положению — мол, Друцкие не в первом ряду столичного света.

Когда Пётр погиб в 1807 году молодая вдова Анна довольно скоро вновь вышла замуж за офицера Лесли. Брак, вполне приличный по закону, многие сочли поспешным! Хотя Анна выжидала три года, но и этого показалось мало.

Дети Анны остались у бабушки. Она растила их строго, без излишеств, несмотря на несметные доходы. Даже имя одной внучки, выданной за купца, в доме потом предпочитали не произносить. Экая неблагодарная…!

Елизавета пережила мужа почти на четыре десятилетия, при Николае I получила должность статс-дамы и умерла в 1837 году, завещав потомкам не только имения, но и очень специфическую семейную традицию: «держать марку любой ценой».