Она вышла из строя в голубом пальто. Вся зона притихла.

Даже не потому, что начальник лагеря в этот момент осматривал бригаду — у него каждый день был смотр. А потому что среди серых, вонючих телогреек вдруг появилась женщина. Настоящая. С укладкой. С осанкой. С лицом, на котором не было ни страха, ни жалости.

— Кто такая? — спросил он у конвоира.

— Окуневская. Актрисулька из Москвы.

Актрисулька. Он ещё не знал, что перед ним женщина, которая даст ему пощёчину при всех. А он… не посмеет даже посадить её в карцер. Потому что — не потянет.

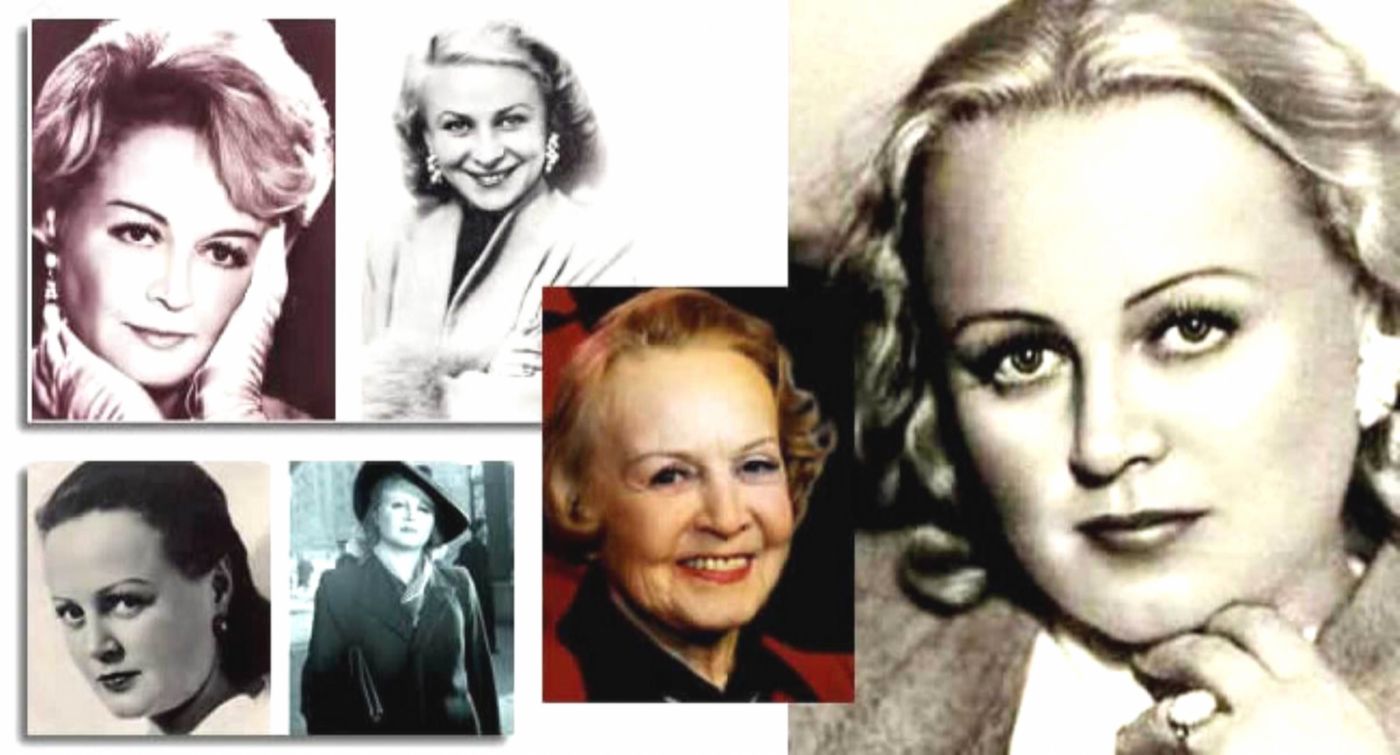

Это была она. Татьяна Окуневская. Последняя из тех, кто не гнулся. Кто не торговал собой — ни в кино, ни в подвале Лубянки. Кто в аду оставался женщиной. Ни зекой, ни «антисоветчицей», ни тенью себя — а именно женщиной. Живой. Горячей. Грозной.

До того утреннего построения, где её называли «актрисулькой», был ад. Конкретный. Лубянский.

Там не было света. Не было времени. Не было даже имени — была только бумага: «Окуневская Т. К. — контра». Актриса, красотка, любимица публики. Трижды отказавшаяся подписать признание. Пять раз избитая. Один раз почти насмерть.

«Ты сломаешься, стерва. Мы и не таких видели», — кричал один из тех, кто бил.

А она в ответ:

— Я — Окуневская. Таких вы ещё не видели.

И ведь правда. Не видели. Ни до, ни после. Женщина, на которой стояла печать власти — и в то же время проклятие этой власти. Она слишком хорошо умела блистать. И слишком гордо молчала.

В 1949 году в Лубянке от голода умирала женщина, которую совсем недавно называли «первой красавицей Москвы». Умирала не потому, что сдалась — а потому что не согнулась. А она выжила. На зло им. Назло всем тем, кто ломал. Кому казалось, что плен — это конец.

Она вышла живой.

Из Лубянки. Из лагеря. Из чужой жизни.

Но чтобы понять, как такое вообще возможно — надо вернуться в её юность. И посмотреть, с чего всё началось.

У Окуневской была особая примета — она не ходила, а плыла. Не просто красивой — такой рождённой. Как будто у неё в роду были только графини, фрейлины и великая княгиня театра. В ней слились какие-то несовместимые вещи: аристократическая осанка и московская бесшабашность, ранимая душа и упрямый характер, который ломал мужчин пополам.

Мужчины всегда были рядом. Сначала — школьники, потом — взрослые ухажёры, потом — режиссёры, министры, генералы.

В девятнадцать она вышла замуж. Не по расчёту. По любви. Дмитрий Варламов, начинающий режиссёр. Влюблённый до потери пульса. Пять лет разницы, дочь по имени Инга — всё казалось настоящим. Таким, что «навсегда».

Но навсегда не случилось.

Когда Михаил Ромм увидел Таню на улице — буквально на улице, мимо проходила — он остановился. Потому что мимо неё вообще сложно было пройти. А тут ещё глаза. Такие, что под Мопассана подошли. Ромм взял её в кино — в «Пышку». С этого всё и началось.

Следом была комедия «Горячие денёчки». Советский народ влюбился сразу. За харизму. За живость. За то, что в этой женщине всё было по-настоящему: смех, слёзы, грация, голос. И ведь до сих пор, если пересмотреть — мурашки.

А у мужа в это время всё валилось. Зависть, ревность, слухи. Кто-то донёс Татьяне, что у Варламова появилась другая женщина. И всё. Конец.

Окуневская не была мстительной. Но измену не прощала. Ни разу. Забрала дочь, ушла, не оглядываясь. Не плакала. Как отец учил: «Не гнись и не ломайся. Даже когда больно».

Отец. Кирилл Окуневский. Герой войны. Мужчина с позвоночником из стали. Его арестовали летом 1937-го. Заодно — и его мать. Бабушка Татьяны. Просто чтобы не осталось свидетелей. Ни писем, ни весточек, ни справок.

Татьяна носила передачи на Лубянку. Стояла в очередях. Надеялась. А потом — тишина на двадцать лет. Только в середине пятидесятых она узнала: отца и бабушку расстреляли через три месяца после ареста. В Бутове. Там, где теперь мемориал. А раньше — овраг.

После ареста отца Окуневскую вычеркнули из театра, из кино, из жизни. Без объяснений. Без денег. Без работы.

Она оставила дочь с мамой в Москве и уехала в Горький. Там — другое небо, другие запахи, другой ритм. Там её взяли в театр. Там ей дали сцены, роли, жизнь. И там же её заметил Борис Горбатов.

Писатель. Классик. Человек, влюблённый всерьёз. Он женился на ней. Обожал её. Баловал, как мог. Продукты, наряды, Мерседес — в СССР это был космос. А потом — квартира. Большая. На Беговой.

Она снова снималась. Снова светилась. И снова — не любила.

Любила — только кино. Сцену. Свет. Свободу.

И вот тут начинается самое опасное.

Потому что если ты красивая, известная и при этом независимая — ты переходишь дорогу тем, кому лучше не попадаться в коридоре.

Вокруг Окуневской снова толпились мужчины. Только это уже были не студенты и режиссёры. Это были титаны режима: Тито — югославский лидер, Берия — мрачный бог НКВД, Абакумов — министр госбезопасности. И всем им она сказала «нет».

Но вот с этим «нет» у нас, как известно, тяжело. Особенно если ты отказываешь не последнему человеку в чёрном воронке.

12 декабря 1948 года.

Дверной звонок. Четверо в форме. Без истерик, без сцены. Окуневская открывает. Слушает. Подписывает бумагу.

Ордер на арест.

А где был муж, Горбатов? А его как раз заранее вызвали — к Абакумову. Чтобы не мешался. И он не стал. Ни бороться, ни протестовать. Потом скажет: «Радуйся, что сам на свободе». Потом — забудет. Навсегда. А она? Она запомнит. Потому что предательство — оно не шумит. Оно оседает где-то под кожей, и остаётся там навсегда.

В Лубянке её ломали. Не за дело. За пример. За отказ. За гордость. За то, что не упала. За то, что не стала «по-доброму сотрудничать».

Десять лет. Статья — антисоветская пропаганда. Без доказательств. Без суда в нормальном смысле. Без права на жизнь. В 1949-м её повезли по этапу. В зону.

Письмо дочери она смогла отправить только через год. Сухое, сдержанное. Первая часть — воспитательная. Вторая — просьбы: передай, пришли, береги бабушку.

А потом случился эпизод, который до сих пор кажется невозможным.

На лесоповале, где она с бригадой корчевала пни, появился начальник лагеря. Здоровяк в погонах. Подошёл. Что-то сказал. Точно никто не слышал. А вот то, что случилось дальше, помнят все.

Окуневская — спокойно, без паузы — отвешивает ему пощёчину.

Не шутку. Не театральную сцену. Настоящую.

Замерли все. Зэк был никто. Женщина-зэк — минус никто. Это тебе не сцена. Это зона. И тут вдруг — хлопок. По щеке. Полковнику.

Что сделал он? Ничего.

Не убил. Не посадил в карцер. Просто отошёл. И с тех пор — не трогал.

Потому что такие, как она, опасны. Не тем, что кричат. А тем, что молчат, но не боятся.

Она не просто выживала — она держала планку. Как будто была не в лагере, а в театре. Как будто не рыла землю в мороз, а играла Анну Каренину. Даже заключённые сбивались. Женщина с таким лицом, с такой осанкой, с такой речью — что она делает здесь?

Однажды ей дали свидание с дочерью. Инга ехала долго, тряслась в эшелоне, мерзла, ничего не понимала — кроме одного: мама жива.

Но встреча была не как в кино. Когда Инга подошла к зоне, её встретили не объятия — а шквал матов и грязи от лагерных женщин. Они кричали, плевались, висели на воротах. Кто-то из них читал статьи Инги. Кто-то — просто ненавидел.

А потом из комендатуры вышла Окуневская. Позади — молодой, очень красивый капитан. Блондин. Всё, как в кино. Только это было не кино.

— Убрать их, — сказала она спокойно.

Он кивнул — и через минуту всё затихло. Вынесли стол. Принесли чай. Варенье. Они сели. Мать и дочь. Пили, ели, разговаривали. В лагере. За колючкой.

И даже тогда, в этой дикой декорации — она оставалась женщиной, которая мечтала о любви.

А любовь всё-таки случилась. В лагере.

Он был аккордеонистом. Его звали Алёша. Лагерная самодеятельность, музыка, песни на ветру. Он — тёплый. Она — обожжённая. Они встретились, когда уже не верилось. Она потом скажет: «Это была моя единственная настоящая любовь».

Никто из её знакомых его так и не видел. Возможно, он умер там. Возможно, его не существовало вовсе. Но в её жизни — он остался.

В 1954 году её освободили. По амнистии. После шести лет ада. Она вернулась в Москву — в чужой город, где её уже никто не ждал. Горбатов к тому моменту женился. В квартире на Беговой — другая хозяйка. Инга — взрослая. Муж — Давид Липницкий. И у них на всех — одна общая кухня.

В этой новой ячейке жизни Окуневская жила, как пришелец. Слишком яркая. Слишком жёсткая. Слишком свободная.

— Или я, или мама, — сказал однажды зять.

Он снял ей комнату. Большую. Но всё же — комнату. А через год ей дали квартиру. Маленькую, но свою. И в этой квартире началась ещё одна, последняя глава.

К ней стали захаживать. Не гости — мужчины. Один особенно. Красивый, молодой, с легким акцентом. Арчил Гомиашвили. Никому не известный грузинский актёр. На тот момент — просто парень с мечтами и неотпусканием в голосе. На 12 лет моложе. А видел в ней не возраст, не легенду, а… свободу.

— Это не просто женщина, — говорил он друзьям. — Это сама свобода.

Он был первым, кто уговорил её обвенчаться. Да-да, настоящая церковь, священник, свечи. Казалось, он попал в её внутренний мир. Но нет. Окуневская вспыхивала — ярко, мгновенно — и так же резко гасла. Слишком долго рядом с ней никто не выдерживал. А может, это она — не хотела, чтобы кто-то задерживался.

После разрыва они почти не виделись. Но никогда не говорили друг о друге плохо. Это было не про обиду. Это было — про уважение.

На сцене она ещё держалась. Играла в Ленкоме. Иногда мелькала в кино — по большей части эпизоды. Вспоминали нечасто. Звали — ещё реже. В какой-то момент начались перебои с деньгами. Но просить? Окуневская? Ни за что. Даже если жить не на что — «милостыню не приму».

Болела. Много. Жестоко. Сердце, почки, позвоночник — всё было в руинах. Её осмотрел врач — и сказал фразу, которую потом пересказывали многие:

— Здесь живого места нет.

Но она не собиралась умирать.

Села на диету. Начала заниматься йогой. Писала воспоминания. Жила одна. Держала лицо. Подтянутую спину. Голову прямо. И какую-то внутреннюю свободу, которую у неё так никто и не смог отнять.

И даже в старости — когда большинству уже не до грима — она продолжала быть женщиной, которая может.

Может быть капризной. Может быть резкой. Может — в восемьдесят пять лет — согласиться на съёмки в сериале.

Это был «Граница. Таёжный роман». Режиссёр — Александр Митта. Он написал роль специально для неё. Без проб. Без условий.

А потом — последняя операция. Кто-то предложил подтяжку лица. Бесплатно. Она согласилась. Почему бы нет?

Вот только во время процедуры ей занесли гепатит С. Старое тело не выдержало.

И всё же она успела сняться ещё в одном фильме — «Сезон охоты 2». Уже зная, что времени почти не осталось. Съёмки. Болезнь. Лечебницы. Больницы.

15 мая 2002 года Татьяны Окуневской не стало.

Каждый май на Ваганьковском собираются те, кто помнит. Женщины — в синих плащах, с губной помадой в сумочке. Мужчины — в тишине. Некоторые из них называют себя “Окуневки”. В шутку и всерьёз. Потому что таких, как она, больше не делают.

Окуневская — это был не просто человек. Это была форма сопротивления. Прямоходящая, утончённая, опасная для системы женщина, которую пытались уничтожить, но которая осталась собой.

В эпоху, когда ломали тысячи, она выдержала. И в этом — не пафос. Это факт. Окуневская прожила свою жизнь как длинный, местами страшный, но честный монолог. Без кривляний. Без приукрашиваний. Без подстройки под чужие правила.

В ней было что-то от стали, но не холодной — а раскалённой. Той, что обжигает, но и освещает.

Она не стала великой актрисой. Не получила государственных премий. Не сидела в президиумах. Но ей это и не нужно было. Она жила не для медалей. А чтобы не изменять себе.

И вот именно за это — её помнят.

А я, когда думаю о ней, представляю ту самую сцену: лагерь, грязь, топоры, слякоть — и она, в голубом пальто, выходит из строя. Не кланяется. Не оправдывается. Смотрит в глаза и говорит:

— Я — Окуневская. Таких вы ещё не видели.

И правда. Не видели.