У Матвея Калинкина было три дочери. Старшую он выдал замуж минувшей весной, меньшая была семилетней востроглазой девчонкой, а вот средняя – поспела. Называлось это «быть в пОре», то есть, войти в тот самый девичий возраст, когда пора принимать сватов.

«Малину давила», — со смехом говорила Настасья. Соседки понимающе кивали – они поняли, о чем идет речь. Иногда говорили не про малину, а про калину. Или другую ягоду красного цвета. Для девушек сто пятьдесят-двести лет назад это было обозначение обычного физиологического явления. Такого, с каким сталкиваются каждый месяц.

Именно приход «алых ягодок» и означал начало новой жизни. Случалось это в русских деревнях между двенадцатью и пятнадцатью годами. И когда происходило, то девушку называли «поспевшей». Значит, ее положение в доме менялось. Только что была отроковицей, несмышленышем, а теперь уже… дева на выданье!

«Она теперь девушка в самой поре», — писал драматург Александр Островский.

Так и говорили иногда в старину – в «пОре» находится чья-то дочка. Значит, потихоньку начинаются поиски подходящей пары. Тем более, что в семьях редко росла одна дочка.

А порядки давно установились: замуж выходить в свой черед. Младшие не могут идти раньше старших! Так что, если первая кровинушка стала невестой, надо не зевать. За ней остальные подтягиваются, поэтому засиживаться никак нельзя.

Да и засиживаться было в старину совсем не почетно. Девушек, которые долго выбирали женихов и остались в одиночестве, в деревнях и селах не уважали. Над ними смеялись, их не приглашали на посиделки с девчонками. Считалось, что веселый век для них прошел.

Если двадцать пять, а мужа не нашлось, значит это – обуза для семьи. Называли их «непетым волосьем», «вековушами»… Молодые матери вековуш к детям не подпускали. Считалось, что от них исходит недоброе.

Конечно, не всегда бывало, что девушка заневестилась по доброй воле. Замуж могли не выйти хворые или совсем уж бесприданницы. Тут все зависело от семьи, от рода. Вековушу могли взять в дом старшего брата, как раз, чтобы подсобить или присмотреть за малышами. Или она могла остаться с родителями, чтобы ухаживать до их последнего вздоха.

Те, кто был в «пОре», такой участи страшились. Внимательно слушали наставление матерей – как не остаться в девах, как правильно вести себя, как не совершить досадного промаха. Как понравиться свахам, как оставить о себе добрую память.

Здоровье было важным фактором для успешного вступления в брак. Девушки из сел старались выглядеть попышнее, покрепче. Учились, как плавно нести коромысло с ведрами, чтобы никто не заподозрил, что им тяжело. Надевали зимой по трое вязаных чулок на ноги, чтобы выглядели щиколотки поплотнее, потолще. Не посмотрела бы сваха на худенькую и бледную!

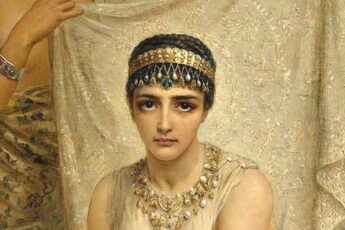

В «пОре» наряжались. Даже к колодцу выходили в нарядных платках… А уж если был девичий или народный праздник! Как тщательно выбирали бусы и серьги на Ивана Купалу! Как румянили щеки на Масленичные гулянья!

Тот самый естественный процесс, с которого отсчитывали невестин век, иногда называли в народе «красками». Так и говорили, что, дескать, «краски подошли». А значит, пора сменить обычную рубашонку на юбку.

Причем юбку расшивала сама девушка, готовилась к важному этапу своей жизни заранее. Каждая губерния могла похвастать своим изящным рисунком… Кстати, вышивка нередко была красного цвета! К приходу «красок» дарили первые бусы. Считалось правильным, если такое подношение сделает крестная мать.

Маленькая девочка могла бегать и с неприбранной головой. А вот девушка уже заплетала косу. Для толщины приплетали льняную кудель, чтобы сразу было видно – здоровая и красивая! Обычная коса была из трех прядок, а к празднику могли делать посложнее, из восьми и даже из двенадцати, с добавлением ярких лент.

Чтобы спереди казаться пышнее, под сарафан подшивали «обманки». Но использовали еще и наговоры «на красоту». Из поколения в поколение передавали заветные слова, которые стоило произносить, например, на полную луну. Или в определенный день месяца. Например, был свой наговор при умывании:

«Вода – с лица, краса – на лицо, лицо – как белый свет, а щеки – шипишный цвет».

В Страстной четверг умывались «серебряной» водой: накануне клали в воду серебряную монетку или ложечку (у кого что было) и утром уже омывали лицо.

Мать обычно щадила дочек. Для тяжелой работы подходили невестки, жены сыновей. Их как раз нагружали больше других. А вот своих кровинушек берегли до замужества. Знали прекрасно: придет их черед, и они будут в чужой семье спину гнуть. Не случайно так много в фольклоре поговорок про золовок и рассказов о трудных отношениях между невесткой и золовкой.

Вся культура была направлена на продолжение жизни, на сохранение человеческого рода. Вся девичья жизнь – это подготовление к главному событию, к браку. Поэтому «пОру» считали не только важным, но и радостным этапом. Это время беззаботного смеха и праздников. Нарядов и песен долгими зимними вечерами. Время встреч, от которых замирает сердце, время красоты и время восхищенных взглядов.

Давали девушкам насладиться этим не очень долгим мигом. Милостиво смотрели на их попытки понравиться. Только не забывали напоминать: надобно очень достойно себя держать. Красота – еще не все. Репутация девушки иногда намного важнее.

В «пОру» шилась и большая часть приданого. Что-то откладывать в сундуки могли начать с самого рождения дочери, но во время ее созревания следовало уже чуть ускориться. Чтобы к моменту, когда приедут сваты, показать сделанные ею стежки, вышитые скатерти и полотенца. В каждой семье имелся ткацкий стан, а трудолюбивая мастерица редко оставалась без пары.

Но была особая категория девушек, которые добровольно отказывались от вступления в брак. Их называли «черничницы» и впоследствии они уходили в монастыри или становились странницами. Чернички объявляли родным и всему селу о своем решении, и после этого старались жить предельно замкнуто.

До той поры, пока они не уходили «в кельи» или на богомолье, они раздавали свои девичьи наряды, одевались предельно просто и не использовали никаких украшений.

Иногда семьи приветствовали такое решение, особенно, если дочек было много. В черничницы уходили от несчастной любви, или по велению своего сердца – от искреннего желания посвятить жизнь Богу. Но порой случалось и непонимание. Тогда семья старалась принудить девушку поменять свое решение, и в некоторых случаях это получалось.

А Матвей Калинкин выдал замуж всех своих дочерей, а еще стал дедом одиннадцати внуков.