Петербург, ноябрь 1741 года. Ледяной ветер с Невы выл, словно предвещая беду. В Зимнем дворце, за толстыми стенами, дрожала от страха Анна Леопольдовна — женщина, чья судьба была перечёркнута одним росчерком пера. Всего в нескольких верстах от её покоев цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, затягивала последний узел заговора.

Её алые губы шептали молитву, но в глазах горел огонь, который не могла погасить даже метель, бившая в окна. Через несколько часов Россия проснётся в новой эпохе, а Брауншвейгская семья навсегда исчезнет в кромешной тьме ссылок и предательства…

Кто они — жертвы дворцовых интриг или заложники собственной крови? Что шептали темные коридоры тюрем тем, чьи жизни стали разменной монетой в игре престолов? Почему даже смерть не принесла им покоя, а превратила в призраков, чьи имена боялись произносить вслух?

Восхождение к власти: Мечта, ставшая ловушкой

Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны, оказалась пешкой в борьбе за престол. Жизнь Анны Леопольдовны была непростой. Она не была рождена для управления государством, как это делали её предки. Её не готовили к роли правительницы государства, она не обладала трудолюбием, честолюбием, энергией и волей.

Она не умела расположить к себе подданных приветливостью или, наоборот, привести их в трепет своим грозным видом, как это делала её предшественница Анна Ивановна. То, что произошло с Анной Леопольдовной, было неизбежно. Её семейная жизнь не сложилась. Она вышла замуж без любви.

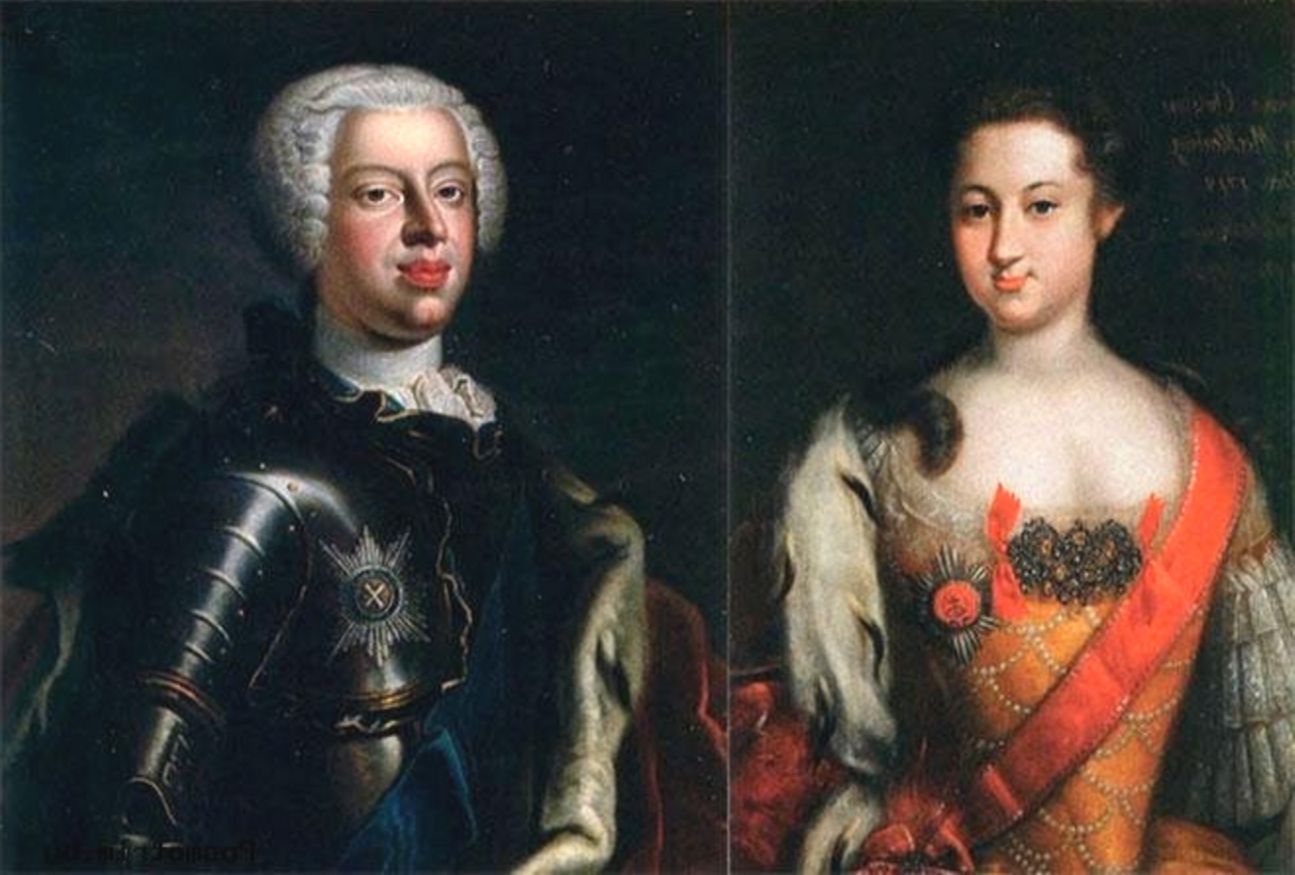

Жених, принц Антон Ульрих Брауншвейгский был племянником прусского короля Фридриха II, двоюродным братом российского императора Петра II и австрийской императрицы Марии Терезии. В Россию он приехал в 1733 в возрасте 19 лет и разочаровал всех: императрицу Анну Ивановну, двор и, прежде всего, саму невесту.

Анна с первого же взгляда невзлюбила своего суженого, юношу невысокого роста, женоподобного, заику, очень ограниченного, но скромного, с характером мягким и податливым.

Принц неоднократно и безуспешно пытался сблизиться со своей будущей супругой, но она отвергала его ухаживания. «Его старания, — писал впоследствии Бирон, — вознаграждались такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог надеяться ни на любовь, ни на брак». Летом 1735 произошёл скандал, который отчасти объяснил равнодушие Анны к Антону-Ульриху.

Шестнадцатилетнюю девушку заподозрили в интимной связи с красавцем и любимцем женщин графом Морицем Карлом Линаром, польско-саксонским посланником в Петербурге. По просьбе русского правительства король Август II отозвал из России графа Линара.

Тем не менее, спустя шесть лет этот брак состоялся. В день, когда Антон-Ульрих вошёл в зал для обручения, он был облачён в белоснежный костюм, расшитый золотом. Его светлые волосы были распущены и ниспадали на плечи. Спустя тринадцать месяцев после церемонии, Анна Леопольдовна родила сына, которого назвали Иваном, как и его прадеда.

Это событие обрадовало императрицу Анну Иоанновну больше всех. Казалось, что династия спасена, и государыня, став крёстной матерью новорождённого, тут же окружила его вниманием. Она забрала младенца у родителей и поселила его вместе с няньками в своих покоях.

Теперь ни Анна Леопольдовна, ни Антон-Ульрих не интересовали императрицу — они сделали своё дело. Однако императрица не смогла насладиться радостью от внука, так как через две недели тяжело заболела и скончалась. Согласно завещанию покойной, двухмесячный принц Иван Антонович стал императором, а герцог Бирон — регентом при нём. Но регентом Бирон оставался недолго.

Гвардейцы, во главе с Минихом, заручившись поддержкой родителей императора, свергли Бирона, и Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и правительницей России, а Антон Ульрих провозглашён был генералиссимусом Российских войск.

Несмотря на эти события, Анна Леопольдовна продолжала жить прежней жизнью. Она по-прежнему презирала своего мужа и часто не позволяла ему ночевать в их покоях. Трудно понять, почему их отношения сложились таким образом, почему принц Антон был так неприятен своей супруге.

Миних говорил, что провёл с принцем две военные кампании, но так и не смог определить, что он за человек. Семья Брауншвейгов, казалось, достигла вершины, но их правление длилось лишь год…

Переворот: Ночь, которая изменила всё

25 ноября 1741 дочь Петра Великого Елизавета совершила дворцовый переворот. Ночь переворота ворвалась в покои Анны Леопольдовны в Зимнем дворце грохотом гренадерских сапог. Анна Леопольдовна, разбуженная в час, когда тени длиннее всего, не сопротивлялась.

«Ваше время кончилось», — произнесла Елизавета, глядя на женщину, которая когда-то называла её «бедной родственницей». Солдаты, пахнущие дегтем и порохом, вырвали из колыбели спящего Ивана VI — ребёнка, чьи права на престол оказались смертным приговором.

Анна бросилась на колени, цепляясь за сапог офицера: «Он же ваш законный государь!». В ответ — ледяное молчание. За окнами уже гремели залпы салюта в честь новой императрицы.

Семью арестовали, объявив «тайными узниками» и перевезли во дворец, где раньше жила Елизавета Петровна. Новая правительница и её окружение не знали, что делать с младенцем-императором и его семьёй. Но их участь решила бумага: «Содержать под строжайшим караулом, не допуская никакого общения».

На рассвете Елизавета, стоя на балконе, встретила ликующий народ. Колокола сотен церквей гудели, возвещая: «Романова на престоле!» Она поклялась стереть следы «бироновщины», изгнать иностранцев и воскресить дух Петра. Гвардейцы, теперь её «верные богатыри», бросали в воздух шапки, крича: «Да здравствует матушка-императрица!»

Но как объяснить народу и миру, как цесаревна оказалась на российском троне?

В Европе знали, что император Иван Антонович вступил на престол в 1740 году согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, и все подданные, включая цесаревну Елизавету, присягали на кресте и Евангелии в верности малолетнему императору, а затем и Анне Леопольдовне, как правительнице. Таким образом, власть Ивана была законной, а власть Елизаветы — нет.

Заточение: Тюрьма вместо колыбели

Новая правительница и её окружение не знали, что делать с младенцем-императором и его семьёй. Сама Елизавета Петровна недолго думала над этим вопросом. Она была счастлива и хотела быть доброй и великодушной. Поэтому она решила просто выслать Брауншвейгскую семью из страны.

Но вскоре Елизавета Петровна поняла: Брауншвейгская фамилия, оказавшись за границей, среди своих могущественных родственников, среди которых были австрийская императрица, прусский и датский короли, может представлять для неё серьёзную угрозу.

Семью перевозили из крепости в крепость, пока не заточили в Холмогорах — забытом Богом углу Архангельской губернии. Никто не предполагал, что пустовавший дом покойного архиерея, в котором их поселили, станет для Брауншвейгской фамилии тюрьмой на долгие тридцать четыре года!

Заключение этой семьи в Холмогорах было полно лишений; нередко она нуждалась в самом необходимом, для наблюдения за ними был определён офицер с командой; прислуживали им несколько мужчин и женщин из простого звания. Всякое сообщение с посторонними было им строго воспрещено. Анна Леопольдовна, по свидетельствам, часами смотрела в зарешеченное окно.

Кроме первенца Ивана у Анны было четверо детей: две дочери — Екатерина и Елизавета и два сына — Пётр и Алексей. Рождение всех этих детей также становилось причиной ненависти Елизаветы к бывшей правительнице.

Ведь эти дети рождались принцами и принцессами и, согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, имели прав на престол больше, чем Елизавета — в завещании покойной было сказано, что в случае смерти императора Ивана Антоновича престол переходит к его братьям и сёстрам.

Получив из Холмогор рапорт о появлении на свет принца Алексея, она, согласно сообщению курьера, «изволила, прочитав, оный рапорт разодрать». Роды проходили в тяжёлых условиях. Помощь оказывали лишь караульные солдаты и случайные женщины из местных, так как акушерок к узнице не допускали.

Анна, физически ослабленная стрессом и лишениями, последние роды не перенесла и умерла в 1746 от послеродовой горячки.

По инструкции, полученной ещё задолго до смерти Анны Леопольдовны: «…учинив над умершим телом анатомию и положив его в спирт, тотчас прислать к нам с нарочным офицером» тело Анны доставили в Петербург, точнее — в усыпальницу Александро-Невского монастыря. Ни титула правительницы России, ни титула великой княгини за ней не признавалось, равно как и титула императора за её сыном.

В служебных документах чаще всего они упоминались вообще нейтрально: «известные персоны». Её дети остались в заточении вместе с отцом, Антоном Ульрихом.

Холодный свет февральского утра пробивался сквозь зарешеченное окно камеры, где содержалось Брауншвейгское семейство. Герцог Антон Ульрих сидел на полу, склонившись над обломками старого дубового стула. Его дочь, пятилетняя Елизавета тихо попросила:— Папа, а ты можешь сделать мне куклу? Ее голос, едва слышный, прозвучал как молитва.

Антон Ульрих, чьи руки привыкли держать шпагу, а не резец, кивнул. Взгляд упал на останки стула. «Из спинки выйдет туловище, а ножки… ножки станут руками», — подумал он, доставая из кармана тупой столовый нож. Годы заточения научили его ценить малые возможности. Наконец из грубых деталей родилась фигурка, напоминающая лошадку.

Антон Ульрих обернул ее в лоскут от своего камзола, создав подобие гривы: «Смотри, Лизхен, это Фридрих, твой рыцарь. Он будет защищать тебя».

Девочка прижала деревянного коня к груди, ее глаза заблестели. — Он прекрасен! — воскликнула она, уже сочиняя историю о подвигах Фридриха. Все дети провели жизнь в изоляции, не зная мира за стенами тюрьмы. Воспитанные вместе с простолюдинами, они не знали другого языка, кроме русского.

Иван VI: Узник без имени

Судьба «железной маски» России — самая мрачная. Его содержали отдельно, лицо скрывали даже от тюремщиков. Четырехлетнего ребёнка, оторванного от родителей, теперь называли Григорием. За всю свою оставшуюся жизнь Иван увидел только двух женщин — императриц Елизавету Петровну и Екатерину II, которым его показывали тюремщики.

Нет сомнений в том, что он знал, кто он такой и кто его родители. Позже, в 1759, один из охранников сообщил, что секретный узник называет себя императором, потому что его называли императором родители и солдаты. Конечно, Елизавета почувствовала бы облегчение, если бы вскоре получила отчёт коменданта о смерти экс-императора.

Такой момент настал в 1748, когда у восьмилетнего мальчика начались страшные по тем временам болезни, которые не щадили не только детей, но и взрослых, — оспа и корь одновременно. Комендант тюрьмы, видя страдания больного мальчика, спросил императрицу, можно ли допустить к нему врача, а если он будет умирать, то и священника.

Ответ был однозначным: можно допустить, но только монаха и в последний час. Другими словами, не лечить — пусть умирает! Но природа оказалась милосерднее царицы и дала Ивану возможность выжить. Неожиданно глухой январской ночью 1756 пятнадцатилетнего юношу тайно вывезли из Холмогор и доставили в Шлиссельбург.

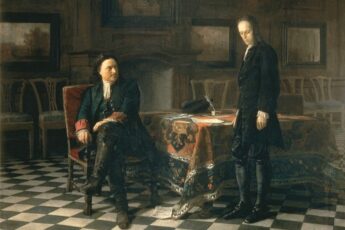

Иван Антонович прожил в Шлиссельбурге в особой казарме под присмотром специальной команды охранников еще долгих восемь лет. Можно не сомневаться, что его существование вызывало головную боль у всех трех сменивших друг друга властителей России: Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II.

Свергнув малыша с престола в 1741 году, Елизавета, умирая в 1761 году, передала этот династический грех своему племяннику Петру III, а от него проблему Ивана унаследовала в 1762 году Екатерина. И никто из них не знал, как быть с узником. Естественно, что заключенный в темницу император стал в глазах народа праведником и мучеником.

В народном сознании царя Ивана считали жертвой не придворной борьбы, а борьбы за «истинную веру», за народ. Люди по всей России рассказывали друг другу о безвинных страданиях плененного русского царя-государя. Положение узника было ужасным.

Его держали в тесном, узком помещении, с постоянно закрытыми маленькими окнами. Многие годы он жил без дневного света, при свечах, и, не имея при себе часов, не знал времени дня и ночи. Как писал современник, «он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли его не всегда были в порядке».

Неизвестно, сколько бы тянулась еще эта несчастнейшая жизнь, если бы не произошла трагедия 1764 года когда была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория — бывшего императора Ивана Антоновича. Предприятием руководил подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Мирович. Попыткой освободить и возвести на престол Ивана Антоновича он решил поправить свои дела.

Он предполагал освободить Ивана, затем приехать с ним в Петербург и поднять на мятеж против Екатерины II гвардию и артиллеристов. Во время своего очередного дежурства Мирович поднял солдат в ружье, арестовал коменданта и двинул отряд на штурм той казармы, где сидел тайный узник.

Дерзкий замысел Мировича почти удался: увидав привезенную людьми Мировича пушку, внешняя охрана казармы сложила оружие. И тогда тюремщики, видя превосходящую силу неприятеля, арестанта умертвили. Тело Ивана пролежало несколько дней в крепости, а потом, по особому приказу Екатерины II, его тайно закопали где-то во дворе.

Ко дню смерти Ивана его отец Антон-Ульрих сидел в тюрьме уже два десятилетия. Он, как и всегда, был тих и кроток. С годами он растолстел и обрюзг. С ним же в архиерейском доме в Холмогорах жили две дочери и два сына. В 1766 году Екатерина II предложила Антону-Ульриху покинуть Россию. Но тот отказался. Принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать из России вместе с детьми.

Но его условия не устраивали Екатерину — она боялась выпустить на свободу детей Анны Леопольдовны — претендентов на русский престол по завещанию императрицы Анны Ивановны. К шестидесяти годам он одряхлел, ослеп и, просидев в заточении 34 года, скончался, пережив более чем на двадцать лет свою жену.

Ночью гроб с телом тайно вынесли на двор и зарыли без священника, без обряда, словно самоубийцу, бродягу или утопленника. Его дети прожили в Холмогорах еще четыре года. К 1780 году они были уже давно взрослыми: старшей, глухой Екатерине Антоновне, шел 39-й год, Елизавете было 37, Петру — 35, а младшему, Алексею, — 34 года.

Все они были болезненными, слабыми, с явными физическими недостатками. Несмотря на жизнь в неволе и отсутствие образования, все они выросли умными, добрыми и симпатичными людьми, выучились самостоятельно и грамоте.

Екатерина II завязала переписку с датской королевой Юлией-Маргаритой, сестрой Антона-Ульриха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции Датского королевства. Королева дала согласие поселить их в самой Дании. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою жестокую родину. Свобода опоздала к принцам и принцессам на целую жизнь!

Тетка-королева поселила их в маленьком городке Горзенсе в Ютландии, но ни разу не пожелала повидаться с племянниками. А они, как старые птицы, выпущенные на свободу, были к ней не приспособлены и стали один за другим умирать. Дольше всех, целых 66 лет, прожила старшая, Екатерина.

В августе 1803 года молодой русский император Александр I получил от неё письмо, написанное собственноручно на плохом, безграмотном русском языке. Она умоляла забрать ее в Россию, домой. Она жаловалась, что датские слуги, пользуясь ее болезнями и незнанием, грабят ее.

«Я плачу каждый день, — заканчивала письмо Екатерина, — и не знаю, за что меня послал сюда Бог и почему я так долго живу на свете. Я каждый день вспоминаю Холмогоры, потому что там для меня был рай, а здесь — ад». Русский император молчал. И, не дождавшись ответа, последняя дочь несчастной брауншвейгской четы умерла в 1807.

Они стали призраками империи. Иван VI, чьё имя стёрли из указов, чьё лицо скрывали даже от тюремщиков. Анна Леопольдовна, чьё материнство обернулось проклятием. Её дети, для которых мир ограничился стенами тюрьмы, а свобода оказалась миражом, достижимым лишь в смерти.

Их судьба — зеркало, в котором отразилась вся безжалостность XVIII века: время, когда законность измерялась штыками гвардейцев, а милосердие считалось слабостью.