Иногда мне кажется, что страшнее не смерть. Страшнее — исчезнуть. Прямо при жизни. Чтобы тебя не помнили, не звали, не узнавали. Чтобы твой голос затих, как будто его и не было. В советском кино был человек, которого знали в лицо миллионы. Но имя его не вспоминали. Потому что он — был везде. В фоновом шуме эпохи.

В каждом втором фильме на «Мосфильме». В каждой кассете, крутившейся по телевизору в девяностые. Он не играл героев, он был своим. Соседом. Коллегой. Водителем. А иногда — и самим собой.

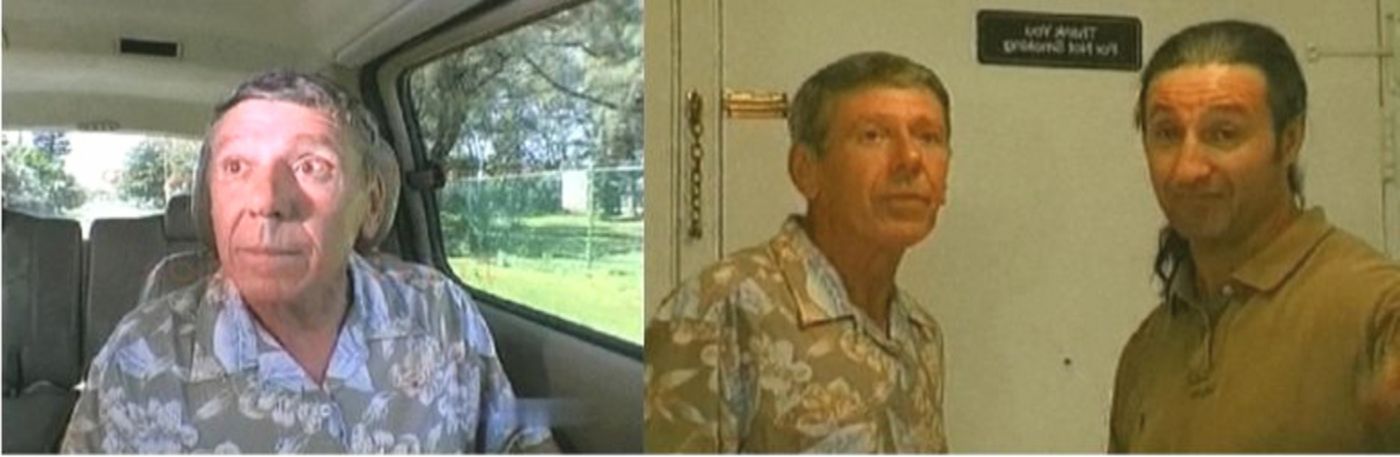

Его звали Виктор Ильичёв.

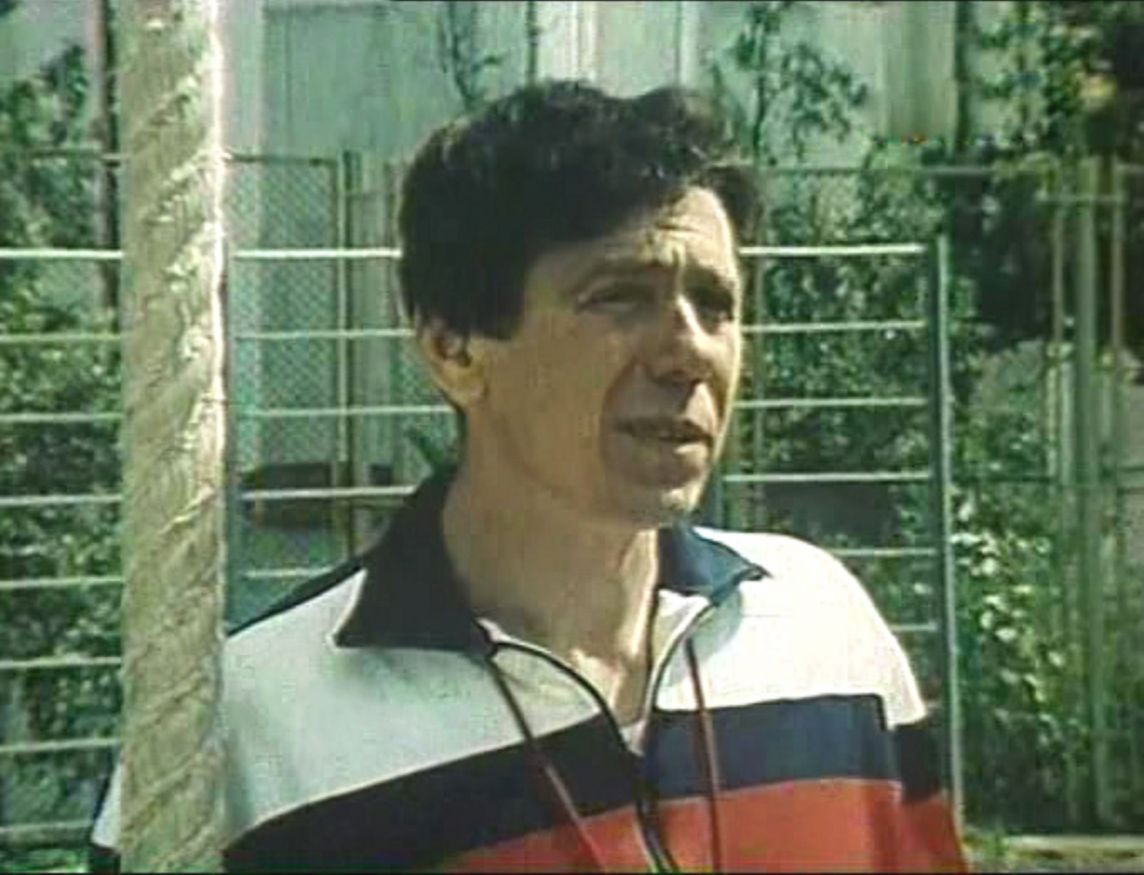

Если вы сейчас пожмёте плечами — не удивлюсь. Но поверьте: вы его точно видели. В «Афоня», «Осеннем марафоне», «Иронии судьбы», «Служебном романе». Лицо — узнаваемое, родное. Им дышала целая эпоха. Он был одним из самых снимаемых актёров СССР. Сто восемнадцать ролей. Подряд. Без выходных. И ни одного скандала, ни одного «зазвездившегося» эпизода.

А потом — всё.

Американский супермаркет. Флорида. Касса. Виктор с бейджиком и фирменной кепкой. Не актёр. Просто «packaging guy». Упаковывает еду в пакеты. Улыбается. Иногда — встречает взгляд русского туриста. И вот тут — пауза. Мгновение узнавания. Как у кассетного плеера, когда плёнка вдруг дёрнулась.

— Вы… Вы же…

— Обознались, — отшучивался он.

— Нет, подождите, я покажу детям… это же он! Настоящий актёр!

Ильичёв краснел. Хотел исчезнуть под пол кассы. Потому что в Америке он был никто. А в Советском Союзе — кем-то вроде хроники на ногах. Он снимался везде, потому что был универсален. Он был голосом массовки, лицом народа. Но когда исчезла страна, исчезло и кино.

“Он думал, его не забудут. А забыли первыми”

Удивительно, как быстро кино может предать. Вчера — ты в титрах, завтра — в тишине. В 1991-м, когда СССР развалился, а режиссёры начали снимать клипы и рекламу, телефоны у актёров тоже начали молчать. У кого-то — совсем. У Виктора — особенно. Он, человек, который работал по пять-шесть фильмов в год, вдруг оказался никому не нужен. Как будто его кто-то просто выключил из общего эфира.

Он не бился в истерике. Не звонил продюсерам. Просто ждал. Потому что верил: «Это временно. Кино не может не быть». Он ошибался.

В это же время его жена — Светлана Осиева — продолжала карьеру. Балерина, солистка Кировского театра, она преподавала, ездила с мастер-классами по миру. Америка предложила контракт — и Светлана уехала. Сначала одна. Потому что Виктор — не хотел. Он верил в возвращение. Верил, что ему снова позвонят.

Прошёл год. Он всё ждал. Сидел в квартире. Смотрел, как друзья, коллеги, знаменитости — начинают торговать машинами, пилить заборы на стройках, таксовать. Кто-то спивался. Кто-то — просто исчезал.

И тогда он сломался.

Он поехал в США. Попробовать. Не начать новую жизнь — нет. Просто переждать. Думал: «Сейчас всё утрясётся, и я вернусь». Уехал в 1992-м, вернулся через год. А в России — всё было ещё хуже. Деньги — только в рекламе. В кино — анархия и копейки. Роли — раздавались новым лицам. Старое поколение не брали даже на озвучку.

Он уехал обратно. Уже навсегда.

“Жена зарабатывала, он — молчал”

И вот тут — началась самая тихая драма, которую только можно себе представить. Без взрывов, без слёз, без газетных заголовков. Просто — один человек перестал быть собой. И стал кем-то другим.

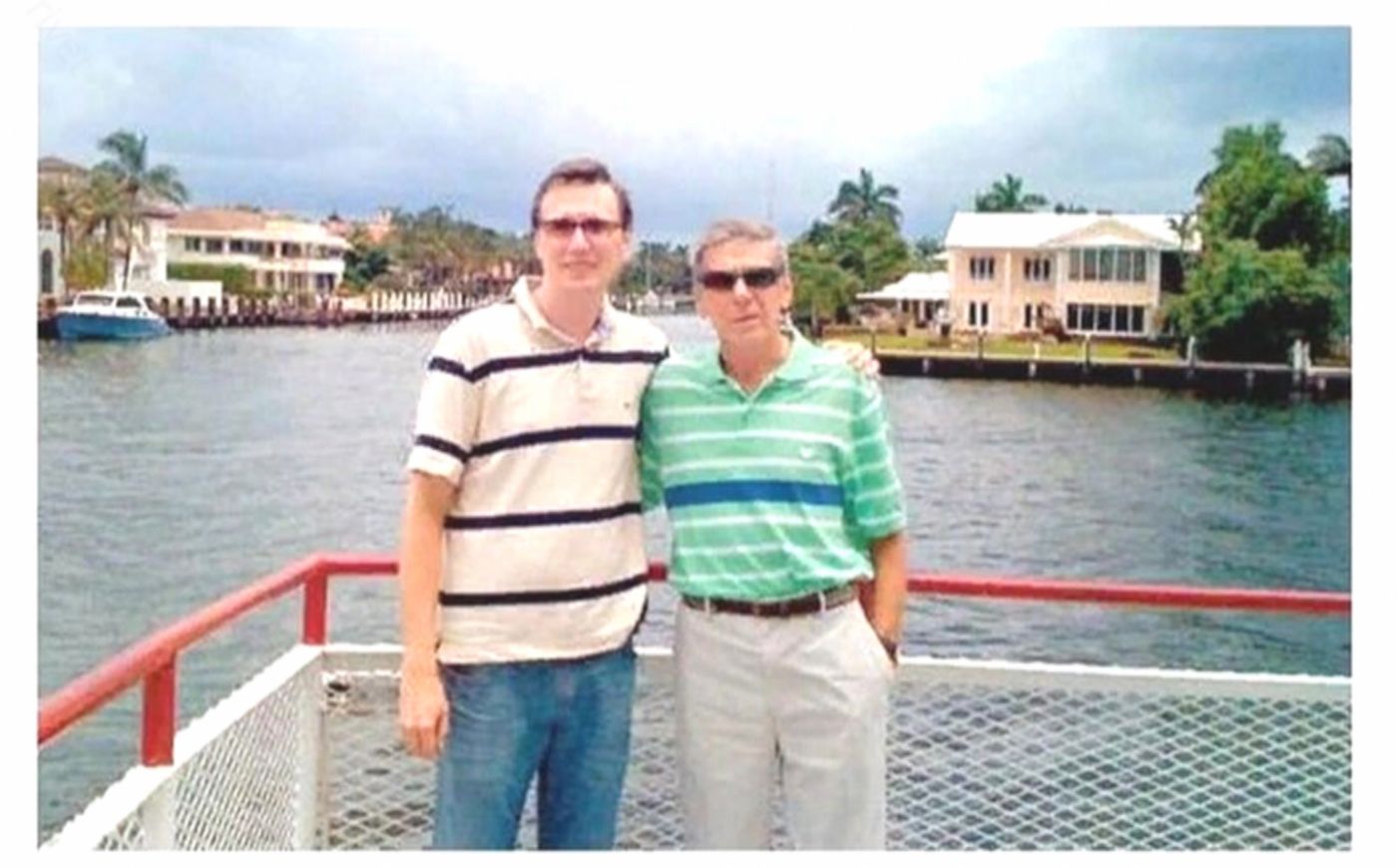

Виктор устроился работать уборщиком в частной школе. Жена преподавала. Они снимали жильё. Сын Михаил — рос в Америке. Он вспоминает: «Папа всё шутил. Даже когда вес начал стремительно падать от болезни, он вставал на весы и говорил: «О! Худею! Нормально!»»

У Виктора всегда было это странное чувство достоинства — не жаловаться. Не ныть. Не просить. Даже когда ты, человек, которого обнимали на улице, теперь подметаешь класс в американской школе, где никто не знает твоё имя. Даже когда русские за кассой шепчутся: «Это он, точно он…» — ты улыбаешься и говоришь: «Вы обознались».

Но жена знала. И понимала, что мужу трудно. Потому что он привык быть кормильцем. А теперь — не он. Теперь она — главная. И это, как бы ни любили друг друга, не может не оставлять след.

“Он не был ни эмигрантом, ни американцем. Он был потерянным актёром”

Его жизнь в США — это не Голливуд. Даже не Брайтон-Бич. Он не преподавал актёрское мастерство, не водил экскурсии по Беверли-Хиллз, не устраивал творческих вечеров. Он просто жил. Как тысячи других эмигрантов, которые однажды потеряли профессию, страну и себя.

Работал. Не гордился, не стыдился. Просто — делал, что нужно.

Последняя его работа — упаковщик в супермаркете. То самое место, где его иногда «узнавали». И каждый такой случай был для него, по сути, пыткой. Потому что напоминал, кем он был. И кем стал.

Однажды одна женщина, узнав его, привела своих детей. Подвела к нему, как к памятнику:

— Дети, посмотрите. Это великий советский актёр. Это наша история.

Он смутился, опустил глаза и прошептал жене вечером:

— Я не знал, куда деться.

Таких эпизодов было немного. Америка не знала, кто он. А русская эмиграция жила своей жизнью. У всех были свои счёты с прошлым. Ильичёв не был героем эпохи, он был её отражением. Тихим, скромным, незаметным. Таким, каких у нас в кино всегда было много. Но мало кто выживал в жизни.

“Он умирал без камер. И без аплодисментов”

В 2008 году Виктору поставили диагноз — рак. Он не афишировал. Не просил помощи. Никому не жаловался. Два года он боролся — с юмором, с привычной скромностью. Как будто болезнь — просто ещё одна роль. Временная.

Но роль оказалась последней.

Когда он умер, на похороны пришли его коллеги по супермаркету. Американцы. Те, кто знал его только как “тот русский с кассы, который всегда шутит”. И только когда увидели альбомы с фотографиями — с киносъёмок, с афиш, с наград — они поняли, кто перед ними был.

— Мы не знали, что он был знаменитым, — признался кто-то.

— Он никогда не говорил. Он просто был с нами.

Он лежит там же — во Флориде. На кладбище, где никто не говорит по-русски. Где его фамилию читают с акцентом. Где нет тех, кто видел его в «Афоне». Или в «Служебном романе». Или хотя бы в титрах.

“Так был ли смысл уезжать?”

Вот главный вопрос, который задаёшь себе после этой истории. Стоило ли?

Может, лучше было бы остаться. Подрабатывать. Постареть на родине. Быть «тем самым актёром, который играл везде». Уйти в забвение здесь, среди своих. Где хотя бы твой язык — родной. Где в магазине тебя не зовут «Сэр». А спрашивают: «Вы же снимались в этом фильме?..»

Но, с другой стороны… А что было бы здесь?

Нищета. Беспомощность. Алкоголь. Унижение. Он бы, скорее всего, просто исчез. А там — была семья. Была жена. Была хоть какая-то работа. Он умер не в одиночестве. Он боролся. И до конца шутил.

Может, и правда — эмиграция была не ошибкой. А просто ценой. За тишину. За достойную смерть. За любовь, которую он сохранил с женой, несмотря ни на что.

Финал. “118 ролей — и одна настоящая”

А потом я снова вижу эту сцену: магазин. Касса. Мужчина с русским лицом. Он протягивает пакет покупателю. И улыбается. Где-то в нём ещё живёт тот, кто был на экране. Но больше — нет. Больше — просто человек, который когда-то был частью огромного фильма под названием СССР.

И вот ведь парадокс: он играл сто восемнадцать ролей, а настоящей стала — одна. Та, которую он не выбирал. Жизнь эмигранта. Без сценария. Без режиссёра. Без дублей.

Но с достоинством. Которого хватило до конца.